5671c109-9ff1-41c6-9635-f70b2bfc5c13.jpg)

5671c109-9ff1-41c6-9635-f70b2bfc5c13.jpg)

柿农晒秋 刘岩生 摄

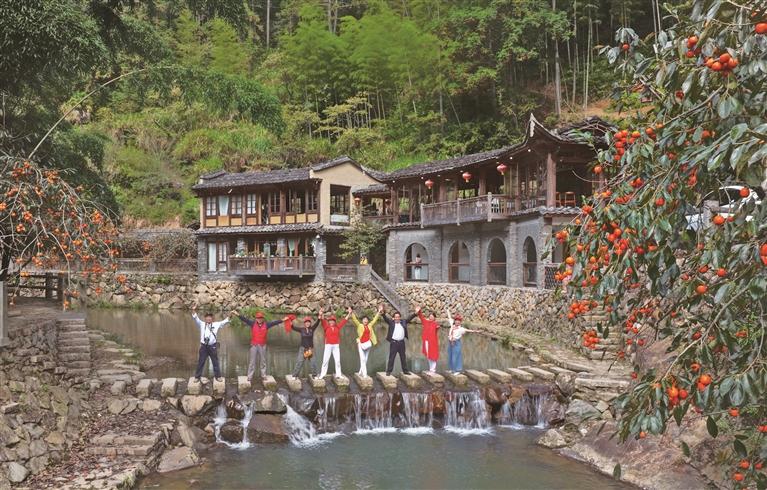

喜“柿”迎客来 李在定 摄

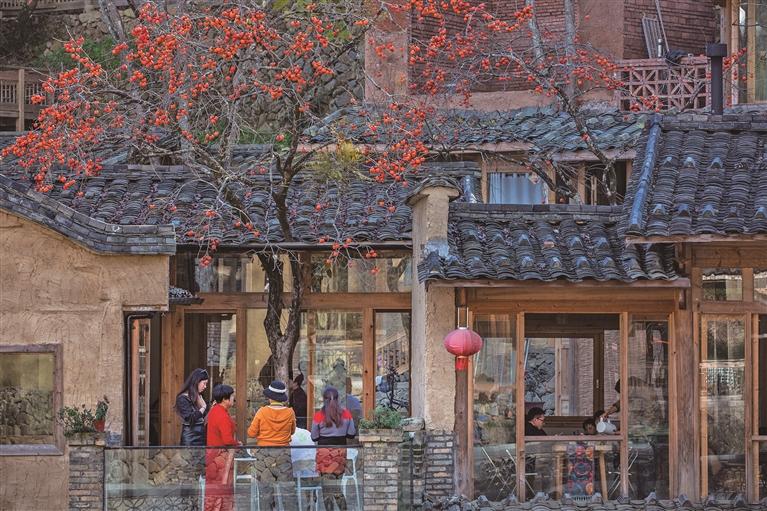

游客流连忘返 柳明格 摄

走进屏南县熙岭乡龙潭村,依山势而建的古民居错落有致,小桥横跨清澈的溪流,空气中弥漫着静谧与清幽的气息。而开在老宅中的咖啡馆、民宿、音乐吧、画室等新事物,让古朴与现代在这个古村实现了和谐交融。

很难想象,多年前的龙潭村也面临着——随着大量年轻劳动力外出务工,热闹的村庄一度只剩100多名村民留守。

从过往的衰败萧条到如今的游人如织,强烈反差的背后,是一群来自天南地北的“外乡人”带来的变化。

2017年,“人人都是艺术家”公益教学活动在龙潭拉开了序幕,龙潭“一炮打响”,五湖四海的乡村“造梦人”纷至沓来。短短数年,便有130多名“新村民”在这定居、创业,为村里带来了新业态和新思路的同时,也使古村人气与流量激增。曾经的“空心村”逐渐成为游客如织的网红打卡地。

曾伟,便是最早一批来到村里的“新村民”。

2017年7月,第一次来到龙潭的他当即就被这个依山傍水的古朴村落打动了。“留下来”的念头从萌芽到坚定。

彼时,正值村里创新流转机制,推行“老屋认租”政策,盘活村内闲置土地、房屋等。以一年每平方米3元的价格,曾伟租下了一座面积260平方米的两层老宅,改造成村内第一家公共书屋,并命名为“随喜”。平时,看看书、作作画,拍拍短视频、直播,村内的生活安逸而充实。

“这里还有着一群志同道合的‘新村民’,大家闲时会经常聚在一起,分享故事、交流感悟。这种慢节奏的生活是我喜欢、向往的。”曾伟笑着说。

2019年领到公安部门颁发的居住证,成为具有官方认证的“新移民”;2021年,当选龙潭村第一任村民委员会新村民专职副主任……8年的时光,使这个曾经的外乡人成为村民心中的“自家人”。

如今,曾伟除了打理自家的书屋和咖啡店外,更多的精力注入到村子的发展中。“从陌生到熟悉,从入驻到扎根,现在不论是身份和情感都融入了村子,也希望能为村子多尽一份力。”曾伟说。

在熙岭乡,越来越多如曾伟这样来自城市的“新村民”,成为唤醒乡村新观念、激发振兴活力的重要力量。

为给“新村民”发展再添“薪火”,熙岭乡还出台《熙岭乡乡创人才工作实施方案》《熙岭乡驻创艺术家孵化计划实施方案》,鼓励支持在地艺术家和新村民打造具有鲜明特色、有创意的乡村活动品牌,进一步激活了“新村民”与“新乡景”的双向奔赴。

乡村的变化,同样唤回了在外打拼的“老”村民。

长期在外经商的潘国老,返乡成立屏南爱故乡生态农业专业合作社,并组建“乡土·潮农”共创团队,在四坪村开启了“农创+文创+星创”新业态的探索。

陈忠业辞去城里的工作,回到了龙潭村的祖屋,经营起“黄酒博物馆”,并尝试着将国家级非物质文化遗产红粬黄酒与奶茶这一时尚饮品相结合,令黄酒奶茶成为村里的又一新爆款。

龙潭村民陈官购返乡组建民间剧团,在村内开办四坪戏博物馆,让山乡“遗响”再次回归闽东戏台。

……

文创激情与广袤乡村的碰撞,解锁了人才聚集与乡村共富的崭新范式。“这是一场双向奔赴,乡村给了创业者优质的生态、人文环境和广阔的发展空间,而大批人才的流入和回归,也让乡村涌现出更多新思路、新业态、新场景,为古村注入了更多年轻活力,让乡村的发展更具无限可能。”熙岭乡党委书记杨林说。

截至目前,熙岭乡共吸引了来自全国各地新村民约200人,老村民回乡创业超790人,让古村呈现出“人来、村活、业兴、文盛”的蓬勃发展之势。龙潭片区村民人均可支配收入从2017年的7600元提升至2024年的28000元,村财收益均超过45万元,民宿从无到100家1000个床位,餐饮店从1家到150多家,“文创+乡村旅游”的特色发展之路走得愈发沉稳。

□ 记者 茹捷 黄璐