33b84a11-7e5b-49b9-9a08-43f4e1dfd97f.jpg)

33b84a11-7e5b-49b9-9a08-43f4e1dfd97f.jpg)

一、以奥古斯都一世藏瓷为支点,撬动中西交流史的大主题

在欧洲地图上,德累斯顿既是一座因巴洛克风格而耀眼的城市,也是一处能够直面近代早期中欧交流史的真实现场。十七至十八世纪,萨克森国王弗里德里希·奥古斯都一世及其子推动宫廷建设与艺术采集,意大利与法国匠师汇聚一城,使建筑与装饰在易北河谷呈现出一种富于戏剧性的华彩。我们今天熟知的茨温格宫,既是欧洲艺术史上的重要地标,更承载了一个巨大而复杂的收藏传统。许多人知道它是世界上最重要的瓷器展示场所之一,却未必清楚:在它成为“博物馆”之前,它是王室行宫与艺术陈列空间,是宫廷审美、权力象征与生活方式的交汇点。

德累斯顿茨温格尔宫东瓷器长廊,弗里德里希·奥古斯都一世藏康熙青花瓷。黄忠杰 摄

黄忠杰教授的新书《丝路瓷缘——弗里德里希·奥古斯都一世与清代中国外销瓷》把“德累斯顿—茨温格宫—王室藏瓷”这一历史序列重新连接起来。书中以奥古斯都一世私人收藏为核心样本,追索十七至十八世纪间流入萨克森宫廷的中国外销瓷。仅就清代早期的外销瓷而言,茨温格宫相关藏品即超过一万七千件,数量之大、谱系之全,足以构成一个立体的“器物档案”。更重要的是,这批瓷器出自景德镇、德化、漳州、潮州、汕头、龙泉、宜兴等多地窑口,既呈现中国陶瓷工艺在不同地区的风格差异,也映照出欧洲市场对器形、纹样、釉色的多层次需求。作者并不满足于“数件名品”的传统叙述,而是把成组藏品置于城市、宫廷与展陈空间的变迁之中,指认出一个时代如何通过器物讲述自己:它们如何进入王室视野,如何改变室内陈设与礼仪秩序,又如何在更广阔的社会层面引发审美趣味的转向。

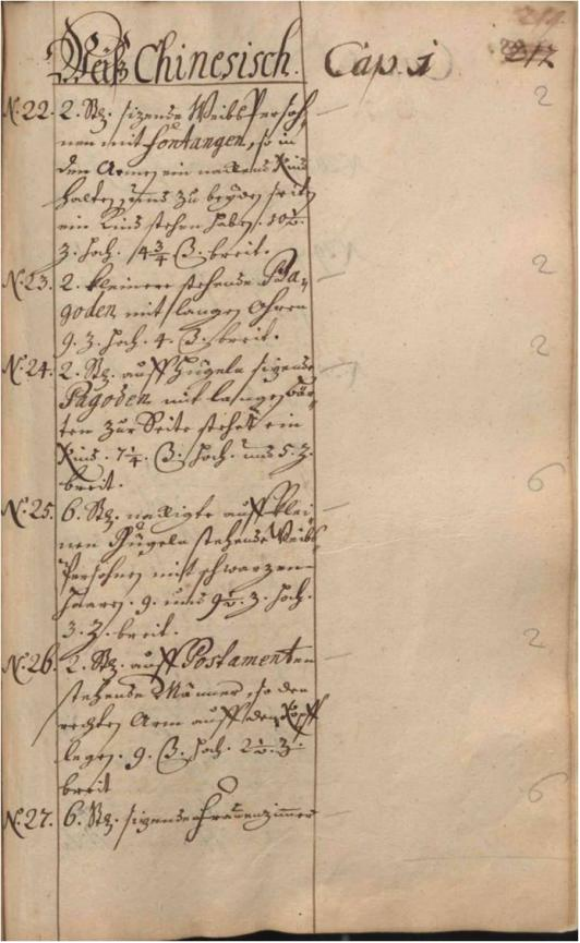

1779年 奥古斯都三世重新编纂的瓷器收藏清单,德累斯顿茨温格尔宫国立博物馆藏。黄忠杰 摄

如此内容,使得本书真正触及了“以物观史”的要义:瓷器不只是工艺品,它们在德累斯顿的出现与大量集结,意味着中国生产与欧洲消费之间的长期互动,意味着一条跨越海陆的路径在十七、十八世纪渐次清晰。这本书让我们在瓷的光泽里,看见贸易与知识如何流动,看见不同文明在相遇时各自的期待与调整。这是一部关于“收藏”的书,但并不止于收藏;它更像是一扇窗,窗外是更大的社会历史风景。

二、从器物到世态:清代外销瓷背后的社会文化史

一本研究跨文明交流史的书,最怕空泛。本书作者的工作有一个令人敬重的基底:十余年持续的档案爬梳与实地踏访。他走进德累斯顿和周边腹地,走进欧洲多座博物馆与图书馆,把器物的细节、文献的记载与展陈的空间重新对接起来。书中可见订货清单、海贸账册、馆藏目录与图像资料的相互参照,也可见作者对器物釉色、胎质、成型痕迹的细致观察,以及对储藏、陈设方式的敏感呈现。这种“把纸本材料与实物细节并举”的做法,使论证拥有了扎实的落脚点。

清康熙,景德镇五彩外销纹章瓷将军罐花尊组合,花尊高64厘米,带盖将军罐高75.5厘米,德累斯顿茨温格尔宫博物馆收藏,瓷器编号:PO9053。

在史学视野上,作者自觉回应了吴于廑先生提出的“整体世界史观”。所谓“横向历史”的写法,不是把时间线拉得更长,而是在同一时代的不同空间中进行对照与互证。书中一再呈现的,正是这种把中国沿海的生产与欧洲内陆的收藏放到同一张地图上来阅读的方法:瓷器从何处出发,经由哪些港口抵达欧洲,又以何种方式辗转进入萨克森宫廷;欧洲的需求如何反馈到中国窑口,带来器形与纹样上的变化;王室的爱好如何通过展陈影响城市的审美与市场。这种写法避免了单线叙事的局限,也让读者得以在多个坐标上同时定位,从而看清一个更有层次的历史面貌。

而如果只谈工艺,外销瓷的故事会显得单薄。本书把视野从拉坯、施釉、烧成这些“作坊里的技术”延伸到更大的社会层面:海上贸易的组织方式,传教士、科学家、使节等中介群体的交往网络,王室礼仪与城市消费的互动以及萨克森宫廷对于中国陶瓷的“疯狂复制”。这些线索汇在一起,才构成了外销瓷真正的来路与去处。书中描绘了这样的场景:17世纪40年代,随着李自成农民起义的打响,明朝陷入空前浩劫的内战之中,一时间,欧洲市场的中国瓷器货源告急,为了填补巨大的瓷器缺口,荷兰东印度公司找到了日本的窑系作为中国瓷器的替代品,大量日本瓷器通过船运销往欧洲。到康熙开海,中国工匠为了抢占欧洲市场,大量模仿日本伊万里瓷器。至17世纪末,数以百万计的中国瓷器通过荷兰东印度公司销往阿姆斯特丹、海牙、鹿特丹等港口,来自欧洲各地的采购者云集码头,竞相挑选中国来的器物;它们最终进入宫廷、贵族府邸,或者新兴市民的餐桌与柜橱,改变了器皿的使用习惯与室内的色彩风景。

1710/1713年迈森仿制的紫砂观音、中为康熙德化窑白瓷观音、右为1713年迈森仿制的白瓷观音,德累斯顿茨温格尔宫国立陶瓷博物馆藏。

书中讨论颇为动人之处,还在于对“谁最早向欧洲介绍中国瓷”的追问。作者没有给出一个单一答案,而是勾勒出一张交织的网络:传教士在书写与口述中传播观念,商人在订货与分销中塑造品类,使节与旅行者在报告与图像里留下线索。知识与趣味的传播往往通过这些具体的人物与路径完成,最终汇流为宫廷与市场的偏好。本书另一个值得注意的问题则是“瓷器为谁而造”。大量外销瓷并非简单的内销款式换个去处,而是在欧洲客户的期待与用途中被重新设计。器形上的把、盖、注口,纹样中的徽章、题铭、家族记号,乃至对某些中国意象的重新组合,都显示出一种清晰的“针对性”。这种变化不是被动迎合,而是一次次具体协商之后的结果。它让我们看到工坊对信息的敏感与应对,也让我们理解器物如何在跨文化的通道里获得新意义。走进茨温格宫的展厅,你会发现展陈本身就是叙事:廊道的节奏、光线的调度、器物的组合关系,像一部缓缓推进的历史影片,带领观者从王室的日常走向欧洲的精神世界。

三、从中国出发的全球史

这本书在全球史的叙述中,不忘回望中国。奥古斯特一世生活的年代,在欧洲通常被称为“启蒙运动时期”。这一名称可追溯到一场被称为“欧罗巴思想启蒙”的精神与社会改革浪潮,它在欧洲各国呈现出各不相同的面貌。崇尚奢华与感官愉悦的巴洛克风格与东方情调交织,自我解放与理性的世界观逐步确立;与此同时,东西方在思想与方法上的交流以前所未有的速度推进。具有时尚意识的欧洲人在竞相设立繁复华丽的瓷器陈列室或非同一般的中国茶室时,也将他们身边愈演愈烈的启蒙运动思想传播到了中国,从瓷器、漆器到壁纸和织绣,启蒙时代的思想在中国社会悄然的传播开来。

清康熙,《幸福的一家》,德化窑,德累斯顿茨温格宫国立博物馆藏,编号:P.O.8611。 黄忠杰 摄

在启蒙时代,中国以其物质的丰饶与卓越的精神理想,为欧洲带来了新的想象与方向。许多启蒙思想家在其著述中,将中国描绘为一个理性、和谐的共同体:既遵循自然法则,也呈现出宇宙秩序的宏观图景。与此同时,中国的文人和艺匠也从欧洲汲取了诸多的创作思想,通过对欧洲绘画的解读和联想,中国的匠师获得了一次内心世界的解放。波谲云诡的德累斯顿茨温格尔宫皇家收藏,生动的反应了17-18世纪欧洲上层阶级的美学观和文化馆的变化。奥古斯特一世收藏背后所显现的“海上陶瓷之路”不仅把千山万水的中国与欧洲紧密的联系在一起,更推进了启蒙主义时代中西方文化的深入交流,它是中欧文明与文化的融合体,也是世界文化交流史上不可或缺的重要篇章。

黄忠杰教授以十余年的坚持,完成了一部既有学术密度又不乏阅读温度的著作。读到书里那些在展柜前凝视的片刻、在档案馆翻检的日常,能感到一种从容而踏实的力量——它来自对事实的尊重,也来自对器物与他者世界的温柔凝视。把德累斯顿的藏瓷与中国的工艺、与欧洲的室内空间、与启蒙时代的心态并置起来,我们才更能理解:为什么外销瓷不仅是贸易品,更是一种被不断赋义的文化媒介。它们在跨越海洋的路途中积累故事,又在进入殿堂之后持续发光,照亮我们理解彼此的方式。

1762年 格奥尔格.德斯玛雷斯《宫廷医生的一家》,慕尼巴伐利亚国家绘画收藏馆,老绘画陈列馆。

在茨温格宫的长廊,那里光线斜照,瓷面映出淡淡的亮度。你在其中行走,会有一种时间被拉长的感觉。黄教授的书把这种感受转化为文字和图像,让读者无需远行也能走进那样的时刻。我愿意把这本书推荐给对艺术史、物质文化、海洋史感兴趣的读者,也推荐给关心福建与世界关系的朋友。因为在这些器物之间,我们确实能看见一部从分散走向联通的历史,也能看见今天仍然有效的启示:以开放的心态相遇,以扎实的能力说话,让交流成为彼此成就的一部分。

(作者李豫闽为中国民间文艺家协会副主席,福建省民间文艺家协会主席;福建师范大学美术学院教授,博导)