906f02ae-106a-446e-98a1-c611025808c6.png)

906f02ae-106a-446e-98a1-c611025808c6.png)

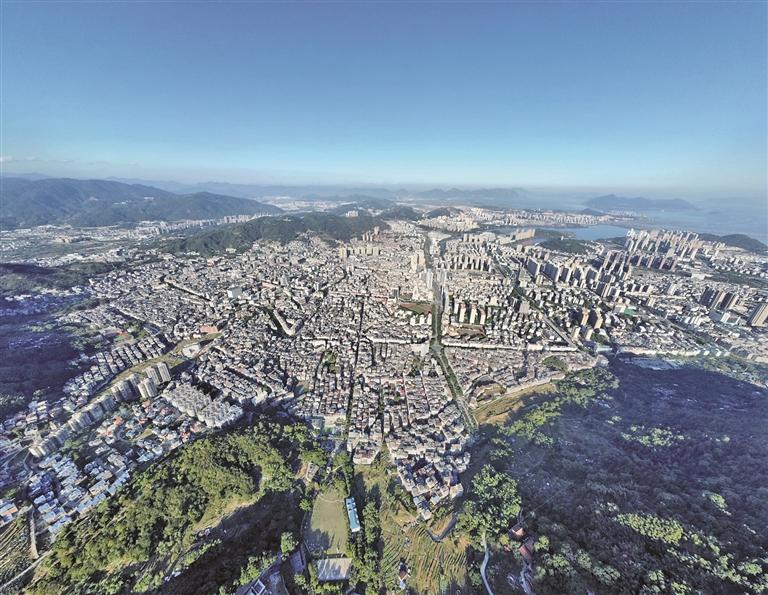

宁德中心城区 余汕康 摄

在大多数人的历史记忆里,陆游是“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的悲怆诗人,是“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”的抗金志士,是“伤心桥下春波绿,曾是惊鸿照影来”的深情才子。

然而,在他85年波澜壮阔的生命长卷中,有一段为期仅一年有余的时光,被掩映在耀眼的光环之下——那便是他与闽东宁德结下的不解之缘。

这段时光是陆游初入仕途踌躇满志、虽忙于琐屑政务却留存快乐的时光,是陆游年逾八秩仍念念不忘、赋诗三首追述在宁德安定闲适生活的难忘记忆。

宋绍兴二十八年(1158年),34岁的陆游,任宁德县主簿,自此走上仕途。主簿并非一个显赫的职位,但对于胸怀“上马击狂胡,下马草军书”壮志的他来说,初仕宁德是他大展宏图、实现理想抱负的开始。

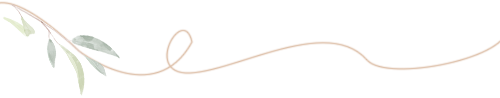

《宁德城隍庙记》蕉城区融媒体中心供图

陆游抵达宁德时,心境是复杂而微妙的。四年前,在临安的科举考试中,其因名次居于权相秦桧之孙秦埙之前而遭黜落,亲身感受了政治的黑暗。“桧死,始赴福州宁德簿。”秦桧死后,他才得以步入仕途,起点便是宁德。

初仕宁德时,陆游已34岁,空有一身才气却报国无门的他迫切想要施展才华。“蓬莱定不远,正要一帆风。”“远来不负东皇意,一绝清诗手自题。”赴宁途中,陆游诗兴大发,陶醉于旖旎风光的同时,憧憬美好前程。

到达宁德后,陆游即展现了中国传统士大夫“在其位,谋其政”的务实精神。

陆游所任官职为主簿,官从九品,“出纳官物,销注簿书”“典礼文书,办理事务”,还兼管财政、民政、司法等具体事务,主簿职责琐细繁冗,陆游时感郁闷,但他忠于职守,尽心尽力,“有善政”且一年余便被提拔为福州决曹,足见其能力甚佳。

与时偕进,薄祭正风。绍兴二十八年五月,宁德县重修城隍庙,陆游受命作《宁德县重修城隍庙记》,其开篇便云:“礼不必皆出于古,求之义而称,揆之心而安者,皆可举也”,强调礼制要因时制宜。末段中那句“夫神之所以为神惟正直,所好亦惟正直”,更强调祭祀城隍神,不在形式,而在品行,心诚则灵,借此勉励宁德百姓,也勉励自己,可见他注重品德修养、关注民生实际的为政理念。

立孝廉坊,扶醇良之士。绍兴二十八年,朝廷下令各地举孝廉。当时,宁德县城关的陈嗣光(字朝倚)事迹很突出,邑人交口称赞。陆游不但主动把陈嗣光的孝廉事迹推荐上报,还积极主持集资为陈嗣光建立一座孝廉牌坊,且对立这座孝廉坊非常上心,“立孝廉坊以旌之,且赞曰:吾观朝倚,孝著闾里,报不在其身,必在其子孙。”亲民教化是陆游的一种忧国忧民的初心之情。

置宁川驿,促进交通。陆游到任当年,为了促进宁德县的发展,在宁德县南置宁川驿。驿站一般设置在水路交通要道上,如飞泉驿因旧时宁德县的重要水路码头——飞泉渡(即后来的飞鸾渡)而设,为往来商人提供便利,对当时宁德县的交通和文化交流起到了促进作用。

打破故常,民网捕盗。陆游任宁德主簿时,为捕盗事所困扰,经了解,由于官府“自塞耳目”,百姓即使与盗贼“交臂而过”也不敢报案。陆游认为要大胆改变传统的捕盗做法,发动百姓由“消极隐忍者”变为“积极参与者”,从“不敢报案”到“踊跃报案”。这等于在宁川大地上编织了一张全覆盖的“捕盗网”,其结果必然是“贼踪迹益露,势益穷蹙,远不过数月,获矣。”这种具有创新思维的“民网捕盗”至今仍有借鉴意义。

可以说,宁德主簿的职位是陆游宦海生涯的第一次独立“泊岸”。在这里,他暂时远离了中央政权的激烈党争和主和派的压制,得以在一个相对平和的环境中实践自己的政治理想,并滋养其诗人的情怀。

峬村古树荔枝开采暨纪念陆游诞辰900周年活动 胡苏阳 摄

陆游一生以诗名世,而夙志却是做一个“上马击狂胡,下马草军书”的政治家,所以他的诗文始终以感怀国运政事为核心题材,故宁德作为陆游政治仕宦生涯的第一站便有了非同寻常的意义。

他的《出县》《还县》二诗,“稻垄牛行泥活活,野塘桥坏雨昏昏”和“飞飞鸥鹭陂塘绿,郁郁桑麻风露香”道出主簿眼中的宁德村舍简朴待兴和清新气息。景随情移,《出县》道出了主簿抗金壮志未酬的郁闷和客宦思归的纠结,景色或明或暗;《还县》则道出了主簿“雨出晴归”的心境,寄托着他乐观积极的心态和对官闲民乐的憧憬,景色野趣盎然。

又如他的《度浮桥至南台》中“白发未除豪气在,醉吹横笛坐榕阴。”昭示自己虽然头上已生华发,但豪气未减,壮气凌云,感慨盛年难再、流年蹉跎、功业未立。整首诗天马行空,古今穿越,那种与命运抗争的不屈、壮志必酬的坚定跃然纸上。

再如他的《访僧支提寺》,“共话不知红烛短”,陆游与寺内僧人彻夜长谈,领悟佛理。他还将自己比作才干出众的习凿齿(东晋文人),含有对明主慧眼识英才的期待。

陆游对宁德有一种“初仕情结”,晚年退居故乡山阴时,仍念念不忘。81岁那年,陆游连作三首诗,咏及在宁德的经历。

一作《予初仕为宁德县主簿,而朱孝闻景参作尉,情好甚笃,后十余年,景参下世,今又几四十年,忽梦见之若平生,觉而感叹不已》。陆游回想起初任官吏时,与朱孝闻诗酒相乐。如今梦中似又回到当初,梦醒才发现故人已去世四十多年。诗中的“峬村”正是如今宁德市蕉城区七都镇三乐村,宋时为荔枝贡品产地。

二作《道院杂兴四首》其三,“东楼谁记倾春碧,北岭空思擘晚红。”此处的“晚红”指晚熟荔枝,陆游再次追忆与朱孝闻折荔枝之事,缅怀故人、寄寓哀思中。

三作《绍兴中,予初仕为宁德主簿,与同官饮酒食蛎房甚乐,后五十年有饷此味者,感叹有赋,酒海者,大劝杯,容一升,当时所尚也》。诗作首联便概括了诗人在宁德任上的状态,当地民风淳朴,工作清闲。颈联追述曾经欢聚场景,大家畅快痛饮,品味宁德特产蚝。

三首诗皆为诗人追忆宁德美好时光,缅怀故友,追思年华,感叹今日的写照。诗中提到的荔枝、蚝不但使当时的他与友人感到轻松愉快,更是晚年屡入梦境的美好回忆。

陆游的宁德记忆,早已超越了单纯的地理空间,凝结为一种文化符号。这种“初仕情结”伴随他走过漫长岁月,成为他生命中一抹温暖而坚韧的底色。

陆游像 蕉城区融媒体中心供图

南漈山上,陆游的雕像静静矗立,面朝蕉城,背靠白鹤峰,似在守望着这片于他人生中饶有影响的土地。

陆游在宁德的时间虽然短暂,但他与这片土地的联结,却超越了时空。宁德因为陆游增添了文化光彩,陆游对宁德念念不忘,这段时光成为他老而弥深的记忆。

对宁德而言,陆游是一张永恒的“文化名片”。一个地方能与中国历史上最伟大的诗人之一产生关联,是莫大的荣幸。

更重要的是,陆游身上所体现的爱国情怀、勤政爱民,以及身处逆境而不屈的乐观精神,与宁德地域文化中坚韧、务实、包容的特质产生了深刻的共鸣。

宁德地处沿海,历史上民众既要以海为生,与风浪搏斗,又要抵御倭寇等外患,养成了坚毅不屈的性格。陆游那种“位卑未敢忘忧国”的赤子之心,与这片土地上人民保卫家园、建设家园的精神是相通的。

因而,加强对陆游文化的开发与提升尤为重要。但一直以来,宁德关于陆游的印记少之又少,研究也寥寥无几,人们似乎把这位主簿记在心里,不愿外露。

文化要“走出去”,与时光同行,与世界对话。2023年,蕉城区宁川文化研究会着手编写“陆游与宁德”主题书籍,特邀福建师范大学文学院教授、博士生导师欧明俊主编。

同年,面向全国征集“陆游与宁德”主题征文,一来收集高质量文章,二来以此为窗口,扩大陆游与宁德的影响力,增加曝光度。

2024年,蕉城区开始策划纪念陆游诞辰900周年系列活动,并确定于今年10月17日至19日举办“诗传千载,首仕宁德——纪念陆游诞辰900周年”活动。届时,将开展“陆游与宁德”学术交流会,《陆游与宁德》文集出版首发式暨纪念陆游诞辰900周年文艺晚会,《陆游与宁德》书画、篆刻作品、传统诗词创作征集及展览活动等内容。

社会各界学者也在陆游与宁德的文化挖掘中积极献策。

他们有的拂去岁月的尘埃,埋首古籍,严谨考证陆游在宁德任主簿期间的宦迹与诗作。他们指出,主簿是一个在基层不起眼的岗位,但陆游却做出了不平凡的贡献。

有的沉浸在诗文的意境中,以细腻的笔触,解读陆游任职期间诗词背后的深意。他们认为,陆游初仕宁德时间虽不长,却留下与宁德不解的五大情结,即亲民教化情、仕途至友情、诗侠山水情、农耕美食情、爱国勤政情。

有的着眼于将文化资源转化为发展动能,通过优势互补、功能重组和价值创新,形成涵盖文化和旅游产业核心价值的新价值链。他们提出,要保护、传承陆游文化遗存,完善诸如以陆游名、字、号、官名、誉称等命名的山水、街道、建筑物、公园、学校,以及建设廉政教育、爱国教育基地,开设讲堂、沉浸式剧场,打造陆游特色文化IP,推进建设更多领域、更深层次的文旅融合新局面。

史册已泛黄,而陆游与宁德的故事却浸润在街巷的烟火气里。800余年,终将放翁的家国情怀,烙印在这座城。

记者手记

写此文,时而像一名知其然,却不知其所以然的初学者,步入陆游在宁德的生活,了解这段意想不到的情缘;时而像先生身边的一位挚友,身临其境感受当年的他有报国壮志、却被安排在一个中小县处理琐碎政务的境遇,时常徘徊在仕与隐之间,偶有诗酒相乐,也算安定闲适;时而又回归现实,迫切想要建起连接古今的桥梁,不忍让这份珍贵的联系湮没在现代的尘埃里。

文化之于城市,是灵魂,是血脉,是根基。名人文化亦如此。诸如孔子之于山东曲阜,屈原之于湖北秭归,李白之于四川江油,曹操之于河南安阳,鲁迅之于浙江绍兴等等。何不能陆游之于宁德?

回望陆游的一生,宁德如同他万里征途上一个温暖的起点,一处宁静的港湾。宁德用其山海之清新、物产之丰饶、民风之淳朴滋养了他的身心,沉淀了他的灵魂。

若能将陆游打造成宁德的“文化名片”,这张名片必将金灿灿、沉甸甸,全面提升宁德的文化品位和知名度、影响力。(闽东日报记者 刘源)