f5e1bf98-a4ba-487b-b853-73d59c1392c5.jpg)

f5e1bf98-a4ba-487b-b853-73d59c1392c5.jpg)

清晨的薄雾笼罩着闽江口北岸的亭江镇英屿村,村民在树荫下悠闲交谈,左邻右舍既是闲聊搭子,又是穿梭于巷弄间回应着民生需求的网格员,村门口的小学传来朗朗书声,带来“希望之音”。

二十余年间,英屿村这个曾以渔业为生的传统村落,在党建引领下实现华丽转身,如今村财年收入近300万,荣膺“全国文明村镇”称号,其秘诀在于深化新时代“堡垒工程”、以“红心”为纽带,凝聚侨心、民心,走出了一条产业造血与乡风育人并进的振兴之路。

党建引领产业造血

从“渔村”到“百万村财”的破局之路

英屿村的蜕变,始于党支部“敢破局、会经营”的魄力。2002年,当八百多万元征地补偿款到账时,面对“分光吃净”的声音,村党支部果断提出“建厂房、兴产业”的长远规划。“党员干部一户户去和大家沟通。”英屿村党支部第一书记郭东回忆道,当时的他还是一个青年干部,面对突如其来的巨大收入,英屿村党支部没有短视,下定决心要利用村子的区位优势投资产业园,为村庄带来长远收益。

亭江镇五个村庄联合建成的“长盈工业园”投用之后,英屿村凭借8900平方米的厂房,村财收入从十几万跃升至百万级。这一决策不仅彰显了党支部的战略眼光,更凝聚了村民共谋发展的共识。尝到甜头后,村里又陆续建成英辉公寓,改造旧村委办公楼用于出租。

英屿村党支部“敢破局、会经营”的风格也让英屿村吸引了更多新鲜“血液”。“老干部带新干部,他们尊重我们的想法,总能让想法落地生根。”英屿村团支书翁志鸿是来到英屿村的第一批90后青年干部,在如今,村委干部中已有七成是90后、00后的年轻干部。他们在老干部曾经的敢闯敢试中看见榜样的力量,持续以“党建强—产业兴—百姓富”为路径,他们在激活发展动能、优化产业管理上集思广益、敢想敢干,从英辉公寓新增的智能监控,到便民充电站的定时定点管理,众多想法都实实在在地落地为民生项目。

这片土地上,党旗始终飘扬在振兴前线,村民的富足与惬意,正是党建引领乡村振兴最生动的注脚。如今,英屿村村财收入已连续十三年超百万,近年来更是逼近三百万,发展红利转化为民生福祉:60岁以上村民领退休金,全民医保全额报销,年终福利覆盖全年龄段,从婴儿到耄耋老者皆享其利。

党建铸魂乡风育人

教育为根,网格为脉的文明实践

乡村振兴不仅是经济跃升,更是文明的重塑。在英屿村的蜿蜒巷道里,“党建+”模式编织出乡风文明的经纬。党支部深谙“教育是希望之根”,当马尾区计划合并亭江镇四所小学时,英屿村毅然让出26亩“黄金地块”吸引新校落地。2014年,亭江第二中心小学在此拔地而起,朗朗书声成为吸附人气的磁石——工厂车间多了年轻父母的身影,村巷深处添了孩童的嬉闹。过去,海外游子集资托举起一方校园;现在,村小学子悄然成了吸引经济的磁石,英屿村世代重教的传统,在党支部的接续引领下,实现了从“输血”到“造血”的育人循环。

乡情联结的另一纽带,是党支部打造的“2+7+21”网格治理体系。在侨乡里,留守老人对电子产品总带些陌生。英屿村党支部便将全村划分为大、中、小三级网格,党员与村民代表化身网格员,织就民生保障网。海外华侨郭航的故事便是鲜活例证:母亲摔倒家中,其通过监控发现险情后,网格员十分钟内上门协助,卫生所人员随即赶到。这一模式不仅化解了留守群体的困境,更将民生诉求转化为治理效能。“最快的时候,我们村干部十分钟内就能收到消息。”翁志鸿说道,民情民意收集、人居环境整治、矛盾纠纷调解等都通过网格体系实现管理。

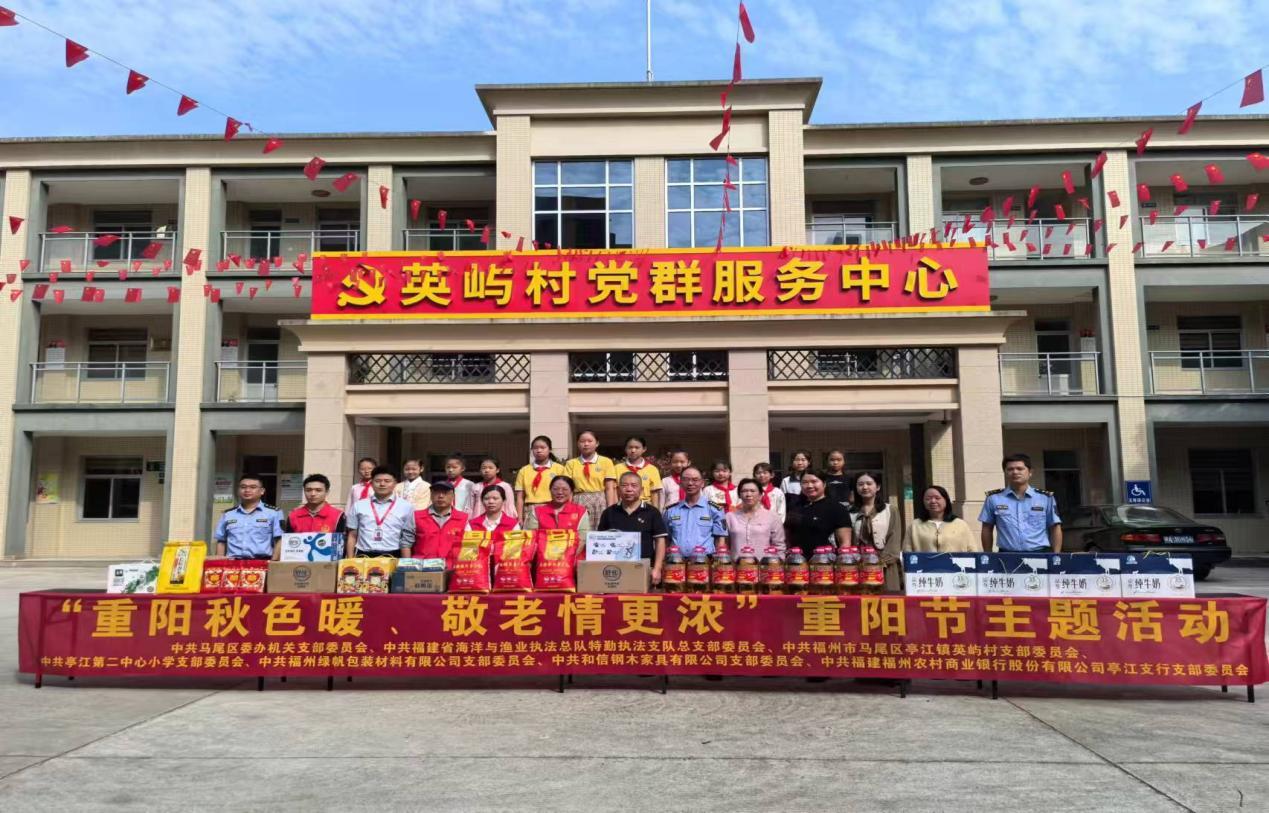

曾几何时,英屿村村民与共建单位仿若永不相交的平行线,如今,在党建引领下如百川归海般凝聚:村党支部与亭江第二中心小学结下“红色教育共同体”的盟约,带学生踏上省海洋与渔业执法总队特勤执法支队的执法船,在一堂堂“大思政课”亲身触摸到深蓝的心跳。农商银行亭江支行等共建单位在拗九节的粥香、端午的粽叶中践行志愿者精神。“退休老干部”“退伍老兵”“省劳模”“省先进工作者”以故事为笔,在孩子们心中勾勒出榜样的轮廓。

从“渔舟唱晚”到“红心引路”,在“英积长空、屿邻相伴”的党建品牌下,推动新时代“堡垒工程”提质增效,英屿村既以产业破局实现经济造血,又以教育铸魂培育文明根基,它的蜕变印证了党建引领终将绘就“产业兴、乡风美、百姓富”的美丽画卷。