1c40a822-1908-4370-a94b-87a5675c97f0.jpg)

1c40a822-1908-4370-a94b-87a5675c97f0.jpg)

视频:阮林开 谢耀扬 雷铭

东南网4月27日报道(本网记者 叶伏国 邱丽娟 潘月容)

地处东海之滨、闽浙要塞的福建宁德,有人撒网捕鱼,收获大海的馈赠,有人传承技艺,续写海洋文明的诗篇。鱼拓,这项将鲜活渔产转化为纸上丹青的古老技艺,正以独特的艺术生命力,抒写千年渔猎文明与现代美学交融的华章。

相传鱼拓起源于我国宋代,元代因战乱曾失传多年,后来在沿海地区再度流传,并辗转传播到⽇本、朝鲜、韩国。清末时鱼拓技艺即在⼭东⾼密的民间流传,历经⼏代⼈的传承与创新,活态传承⾄今。

鱼拓是将真鱼的形象用墨汁或颜料拓印到纸上的一种艺术,灵感源自中国古老的碑拓技艺,是⼀种中国民间拓印技艺和传统书画艺术相结合,以鱼为主要表现题材,兼具记录性和观赏性的民间美术形式。

一次“点睛” 改写人生

走进宁德“90后”姑娘陈丹丹的鱼拓工作室,各类笔刷、拓纸、颜料等制作鱼拓的工具摆满了案头,风格迥异的鱼拓作品挂满墙壁。陈丹丹制作鱼拓已有十年,目前是福建省唯一一位鱼拓技艺非物质文化遗产代表性传承人。

陈丹丹在查看制作完成的鱼拓作品。受访者 供图

灯光下,陈丹丹正专注地俯身在一方案台前,手持颜料,均匀涂抹,像给鱼披上一件色彩渐变的外衣。紧接着,纸张覆盖鱼身,轻轻按压拓印,不一会儿,一条栩栩如生的大黄鱼便“跃”然纸上。

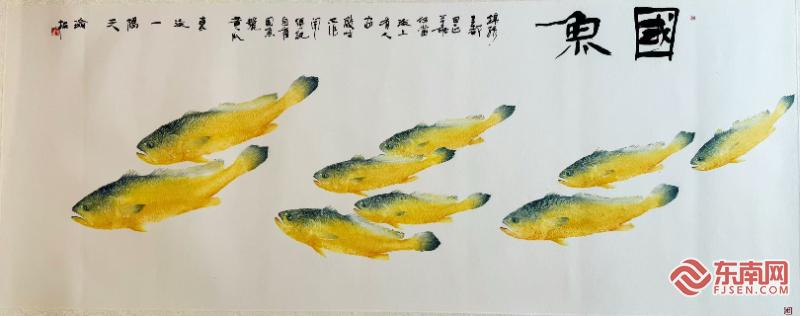

图为陈丹丹创作的鱼拓作品。 受访者 供图

“鱼拓不仅可以记录和展示不同种类鱼的身长、形状、颜色等体表特征,还可以结合诗书画印成为艺术品。”陈丹丹说,希望通过自己的这一方工作室让更多人了解鱼拓,把它更专业化地传承下去。

图为陈丹丹创作的鱼拓作品。受访者 供图

自幼受家庭版画艺术熏陶,陈丹丹大学时就读于泉州师范学院美术系,但毕业后从事的却是和美术没有什么关系的营销管理工作。2015年10月,机缘巧合下,她偶遇浙江鱼拓大师顾振耀为宁德市渔业协会制作黄鱼拓,当下便拜师学艺,从此走上了传承鱼拓之路。

“记得那年在宁德大黄鱼文化节上,老师让我试着画鱼眼,当时就觉得很神奇。”陈丹丹轻轻擦拭着案台上未干的颜料,回忆初识鱼拓技艺的场景。这个从小在艺术世家耳濡目染的宁德姑娘,当时绝不会想到,这个为鱼点睛的瞬间,竟成为她人生轨迹的重要转折。

师傅领进门,修行靠自身。工作之余的大部分时间,陈丹丹都用来练习精进鱼拓技艺。艺术,总是相通的。有美术功底的陈丹丹在鱼拓学习实践中如鱼得水。

经过十年苦练,陈丹丹的鱼拓制作技艺突飞猛进,逐步形成了自己独有的艺术风格。同时,她结合家乡宁德的地域特色,潜心钻研大黄鱼鱼拓,所创作的作品被众多喜爱者,甚至于博物馆收藏。

精研技法 拓印匠心

图为鱼拓文创作品。受访者 供图

“一条完美的鱼拓,从选鱼就开始了‘博弈’。”勤练十年,对于鱼拓技艺陈丹丹有着自己的见解。“鱼拓第一步是鱼体的挑选与处理,选鱼如同赌石,鳞片不能缺、鳍条不能卷,连鱼鳃的淡红都要保留,这是鱼的‘精气神’。清洗也是十分讲究的,要用盐轻抚并顺着鳞片的方向轻轻抚摸,力道全凭多年经验,重了,鳞片崩飞;轻了,黏液残留。”

调色是鱼拓的 “灵魂”。调好颜料后,用刷子在鱼身上涂颜料,一层一层,明暗有序。把纸铺在涂了颜料的鱼身上,均匀地按压、拍打,或用刷子细刷,使鱼身上的颜料拓印到纸上,然后把纸轻轻揭起。最后在纸上,用笔勾勒出鱼的眼睛,一件鱼拓作品就完成了。

“鱼拓最关键的地方在上色这个过程,这其中有个‘起鳞’的步骤。如果鳞起不来,颜色刷的就很脏,拓出来的作品就会像石膏一样。”陈丹丹说,最难把握的是鱼体的干湿程度,太湿,拓印时无法清晰展现鱼鳞的层次,太干则鳞片无法表达出来,鱼体本身丰富的色彩也不能呈现出最佳效果。

为鱼拓点睛。受访者 供图

最后,画眼更是一门考验鱼拓师专业功底的活,画不好鱼眼前期拓好的鱼拓作品也将毁于一旦。

这些年最让陈丹丹自豪的作品是一幅15米长的《百鱼图》,由101条形态各异的大黄鱼组成,这幅作品耗时7个月完成,付出的艰辛和努力是常人难以想象的。“每条都要一次成型,拓到第100条时手都在抖。”陈丹丹说。

与传统拓印不同,宁德鱼拓讲究“以形写神”。陈丹丹需根据鱼的形态调整颜料的浓淡、施墨的力度。这种介于写实与写意之间的艺术表达,恰似闽东人"讨海"生涯中刚柔并济的生命哲学。

文创破局 “拓”出新路

“鱼拓艺术可以将鱼美好的形象生动传神地定格成永恒,用艺术的手法,使鱼的生命得以延续。”陈丹丹坦言,相比如何让自己的技艺更加精湛,让拓出的作品更加美观,她更关注如何将这项技艺传承下去。

教授学员为鱼上色。受访者 供图

在她看来,这项始于宋代的技艺面临的最大困境,是难以形成可持续的商业模式,学徒们多数只能利用业余时间练习,专业工具的高昂成本也让许多爱好者望而却步。

陈丹丹心中有个梦想,为中国鱼拓艺术的发展兴盛留下自己的努力,把本源自于中华传统文化中的鱼拓艺术发扬光大。为了这个梦想,她日思夜想、孜孜不倦,对于所拓鱼的习性、生活环境等进行研究,然后构思画面、设计颜色,创作出一幅幅优秀的作品。

陈丹丹说,每一幅鱼拓都是独一无二的,就像人的指纹,没有完全相同的两条鱼,自然也没有完全相同的两幅鱼拓。这种唯一性和不可复制性,赋予了鱼拓独特的艺术价值。

图为陈丹丹在开设的非遗课堂上传授学员鱼拓技艺。受访者 供图

记者在陈丹丹工作室的文创展区里看到,融合鱼拓元素的茶具、团扇、茶盘、T恤等文创产品琳琅满目。这些年,陈丹丹试水将鱼拓作品制作成文创产品,应用在生活器具、旅游纪念品等上,发挥其观赏价值、科普价值和收藏价值,让非遗鱼拓走进千家万户。

“有人说鱼拓是‘鱼的遗像’,但我觉得,这是它们换一种方式活着。”最近,陈丹丹还尝试拓印章鱼。“无鳞生物的肌理最难表现,但我想证明鱼拓可以包容更多海洋生命。”陈丹丹说,未来她计划拓出一幅由一百种不同的鱼构成的《新百鱼图》。

“现在专职做鱼拓的全国不过200余人,福建就我一个。”陈丹丹抚摸着鱼拓作品,语气中带着传承人的忧思。她说:“鱼拓是我国渔文化的瑰宝,宁德又是大黄鱼之乡,希望两者能够有机融合,相辅相成,孵化出更好的产业和作品。”

记者手记

技艺的传承从来不是空中楼阁,而是千万次俯身案头的沉淀。在陈丹丹的工作室,最打动人的不是那些精致的作品,而是墙角一排旧拓纸,上面是她初学时的“失败品”。

在陈丹丹的世界里,鱼拓从不是简单的技艺,而是人与海洋的对话密码。当她用现代文创让古老拓印重新“游动”,当鱼拓从钓鱼爱好者记事本变成城市的文化符号,我们看见的不仅是非遗的活态传承,更是一个民族对海洋的深情回望。

鱼拓不是复印,是写给大海的情书。相信,只要大海还在呼吸,鱼拓就会继续生长在纸上,在心里,在每个接过刷子的年轻人手中。