春风一夜生萌芽,岁岁旗枪森如玉。

焙以柘溪楠木红,沦以蓝水之新绿。

俗朴不敢斗花间,装向筠笼自结束。

崇安商人三月来,收买往往争先躅。

——清·王家宾《绿雪芽茶诗》(节选)

南方有嘉木,商贾远途来。在清人王家宾的笔下,太姥山间茶园青翠连绵,茶农忙制佳茗,商贾络绎不绝的画面跃然纸上。

大红袍独爱武夷,铁观音钟情安溪。天下名茶,均是吸纳天地之精华,深深烙印着一方山水的印记,福鼎白茶亦如是。发源于太姥山间的福鼎白茶,成长于幽谷山岚之间,以清泉甘露为饮,孕育出独具此方山水韵味的茶香。

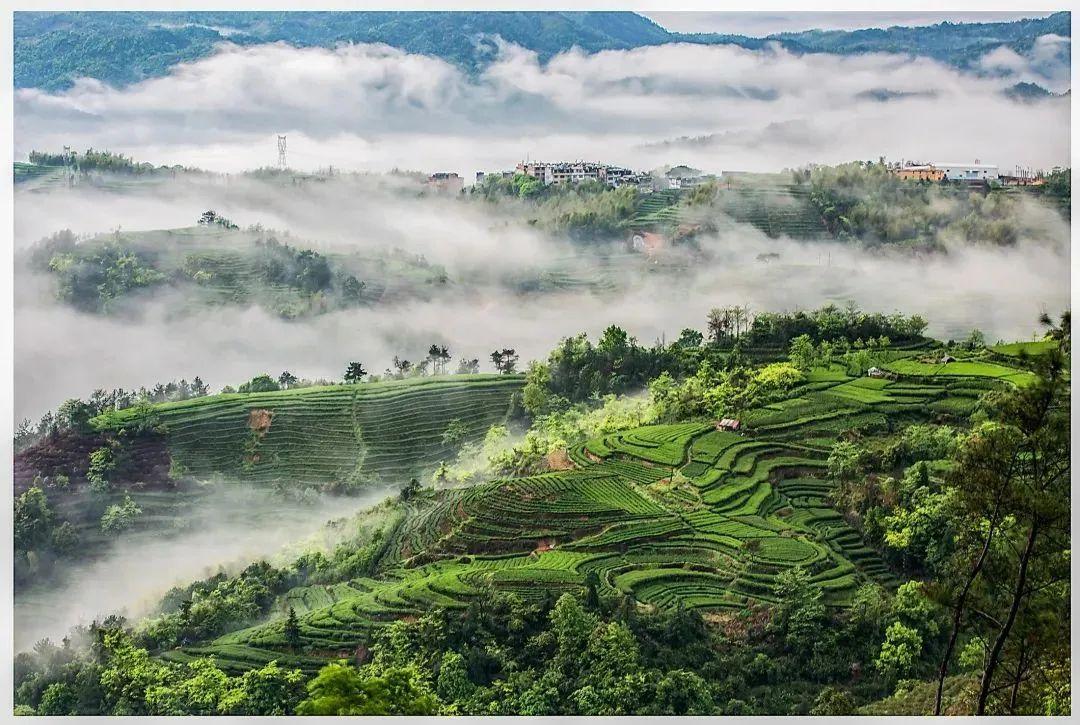

太姥山周边茶园(王萍/摄)

福建宁德福鼎市,坐落于闽浙交界之处,东面临海,碧波荡漾;西、北、南三面环山,层峦叠嶂。这里属中亚热带季风气候区,海洋性气候明显,全年气温适宜,夏无酷暑、冬无严寒,降水充沛。市域内溪流纵横,水资源丰富;土壤类别丰富,含红壤、黄壤、紫色土和冲积土等,这些都为茶树的生长提供了良好的先天条件。

福鼎当地茶园(徐新民/摄)

位于福鼎市境东北的太姥山,滨海而立,集山海川岛于一体。传说东海诸仙以此山为灵秀,每年相约山中聚会,故又称“海上仙都”。太姥山旧名太母山,汉武帝时,遣东方朔为天下名山授名,乃改“母”为“姥”。自古名山产名茶,在太姥山鸿雪洞口旁,屹立着一株名为“绿雪芽”的古茶树。在福鼎当地,一直流传着一个太姥娘娘以绿雪芽茶救治百姓的故事,《太姥山民间传说》记载:

鸿雪洞上那株绿雪芽茶,是太姥山脉绿雪芽的始祖。传说它是尧时太姥山下才堡村的穷家女子蓝姑培养的。她因避难栖居太姥山中岩洞庵里,一天偶尔走到鸿雪洞上,发现荒草丛中,有株与众不同、亭亭玉立的茶树。她锄掉荒草,给茶树培土,并用鸿雪洞口的丹井水浇灌。春去秋来,那茶长出绿雪似的晶莹碧透的叶芽。她采叶芽制茶,叫“绿雪芽茶”。

这茶,用山泉水来泡,就格外清甜、芬芳。每当穷苦的才堡村父老悄悄来探望她,她都用绿雪芽茶来敬乡亲。品尝过的,都赞不绝口。一年,才堡村中穷人孩子患麻疹,幸亏她施舍了绿雪芽茶,救了不少人命。因此,人们便称它为“仙茶”了。蓝姑乐善好施,便把这茶传给山下穷人栽种;岁岁萌芽,绿雪芽茶遍野皆绿了。

如今,这株古茶树已被收入《中国茶叶大辞典·中国野生茶树种质资源名录》。人们相信,它便是传说中太姥娘娘当年发现并精心呵护的“仙树”,是国优良种“福鼎大白茶”的始祖,如今福鼎大地广袤的茶园,都源自于此。

太姥山鸿雪洞口的“绿雪芽”古茶树被认为是福鼎白茶的原始母株,是见证白茶生产历史的“活化石”。(摄影:林乃设)

神话如歌,传唱千年。据专家考证,有关太姥娘娘的传说至迟在汉代便开始流传。而自明清以降,“绿雪芽”之名更是广泛见于文人墨客的记载之中。明人陆应阳所著《广舆记》记载:

“福宁州太姥山出名茶,名绿雪芽。”

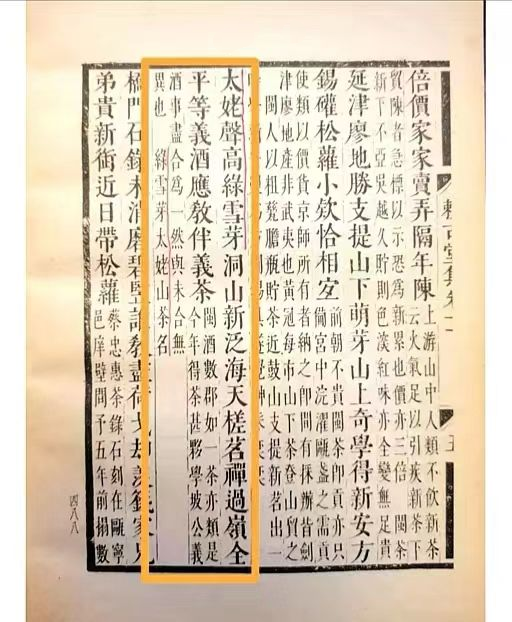

清初士人周亮工好饮茶,著有《闽茶曲十首》,尽录闽地名茶芳。其中便有一首专门描写绿雪芽:

太姥声高绿雪芽,洞山新泛海天槎。

茗禅过岭全平等,义酒应教伴义茶。

自注:闽酒数郡如一,茶亦类是。今年得茶甚伙,学坡公义酒事,尽合为一,然与未合无异也。绿雪芽,太姥山茶名。

清·周亮工《赖古堂集》闽茶曲十首之一《绿雪芽》(供图:福鼎市委宣传部)

清末时,“绿雪芽”的种植已遍及整个福鼎,成为当地群众重要的收入来源,《闽产异录》记载:

“太姥有绿雪芽,今福宁府各县溥种之。”

千百年来,勤劳智慧的福鼎人民通过不断选育、改良,培育出福鼎大白茶和福鼎大毫茶这两个国优良种,让传说中的“仙茶”从大山中走出,褪去神秘面纱。并以之创制出具有“清甜素雅 毫香蜜韵”特质的福鼎白茶。茶与人在此结缘、相知,演绎出一段传唱千年的美丽神话。

中国是茶的故乡,茶叶名类数以百计。近代以来,随着茶科教育的普及,国内学者根据茶叶的制作方法、茶叶品质的系统性和内质主要变化,将品类繁多的中国茶系统分为绿茶、黄茶、黑茶、红茶、白茶和青茶,始有六大茶类之说。

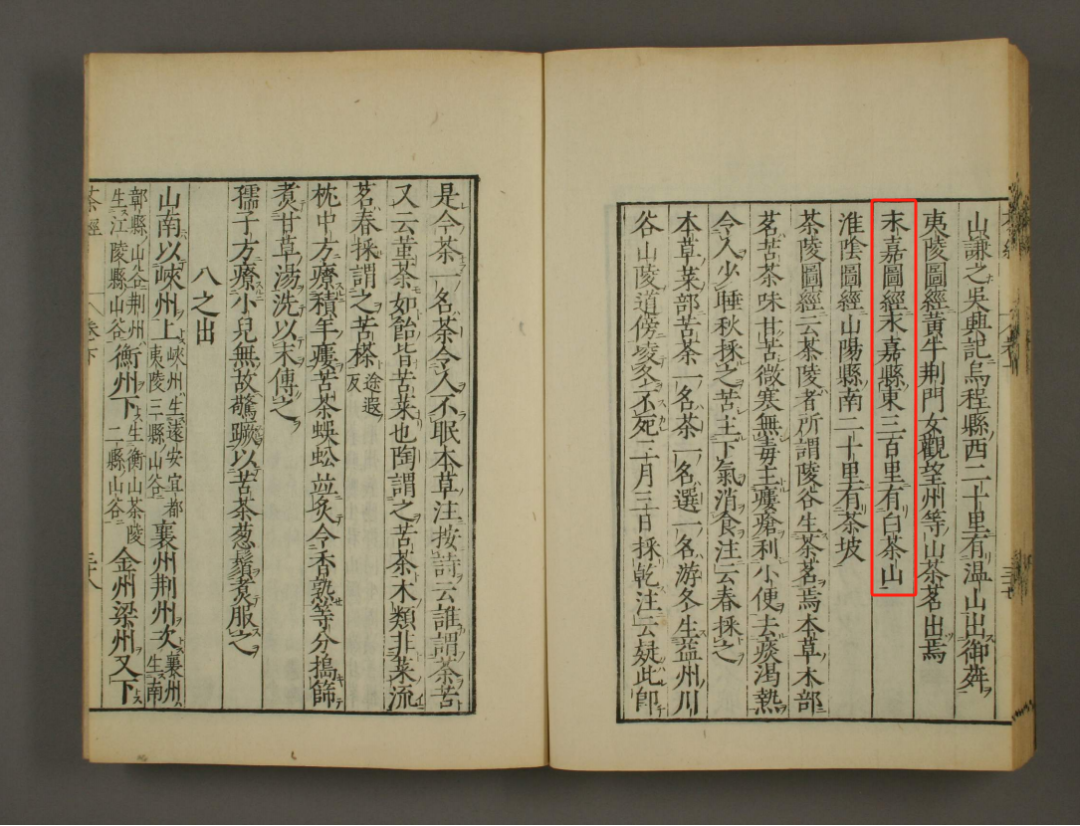

白茶之名古已有之,唐宋以来,白茶一词广泛见于各种文献之中。唐代茶圣陆羽所著《茶经》“七之事”篇中援引隋代《永嘉图经》记载:

“永嘉县东三百里有白茶山。”

——唐·陆羽《茶经》

永嘉县为隋代行政区划,在今浙江温州一带,其东三百里为大海。中国制茶学学科的奠基人之一陈椽教授因此判断《茶经》中所引永嘉“东三百里”是“南三百里”之误,系今天的福鼎市境内。

古人尚白,常将白虎、白鹤等动物视为祥瑞,对于白茶,亦如是。宋代宋子安所著《东溪试茶录》一书中记载:

“茶之名有七:一曰白叶茶,民间大重,出于近岁,园焙时有之;地不以山川远近,发不以社之先后,芽叶如纸,民间以为茶瑞。”

宋徽宗赵佶钟爱白茶,在其所著《大观茶论》中有专门篇幅记载白茶:

“白茶自为一种,与常茶不同。其条敷阐,其叶莹薄。崖林之间偶然生出,盖非人力所可致。正焙之有者不过四五家,生者不过一二株,所造止于二三銙而已……”

从前人记载可推断,古人所说的白茶,或是偶然诞生于山野中的异种茶树,与我们今天所说六大茶类中的白茶可能并不相同。

近代白茶作为一个单独茶类出现,一般认为是以白毫银针的创制为标志,通常是指由大白茶树种采摘,采用传统自然萎凋、干燥方法制作的茶叶。著名茶学家张天福教授在其《福建白茶的调查研究》一文中写道:

“白茶制造历史先由福鼎开始……以制茶种类说,先有银针,后有白牡丹、贡眉、寿眉;先有小白,后有大白,再有水仙白。”

茶界泰斗张天福在《福建白茶的调查研究》一文中论述了福鼎是中国白茶的发源地。在106岁时,张天福亲笔题写了“中国白茶发源地——福鼎。”(供图:福鼎市点头镇人民政府)

中国茶学学科带头人、中国工程院院士陈宗懋院士主编的《中国茶经》(1992年)一书对福鼎白茶的形成过程做了较为的系统记录:

“清嘉庆元年(1796年)福鼎茶农以菜茶(有性群体)的壮芽为原料创制了银针白毫(现称白毫银针),约在1857年福鼎大白茶茶树在福鼎点头镇柏柳村选育繁殖成功。由于菜茶的芽头太小,1885年起改用福鼎大白茶茶树的壮芽为原料制作白毫银针。”

当芽叶肥壮、遍披白毫的福鼎大白茶,在当地茶人的精心制作下,成就如银似雪的白毫银针时,这种品相极佳的茶叶很快得到广泛认可。当地人将由福鼎大白茶制成的银针称为“大白”,将原先由普通菜茶制成的银针称为“小白”或“土针”,大白茶树种自此成为制作白茶的主要原料。白茶也与福鼎这座灵秀之城再不可分。

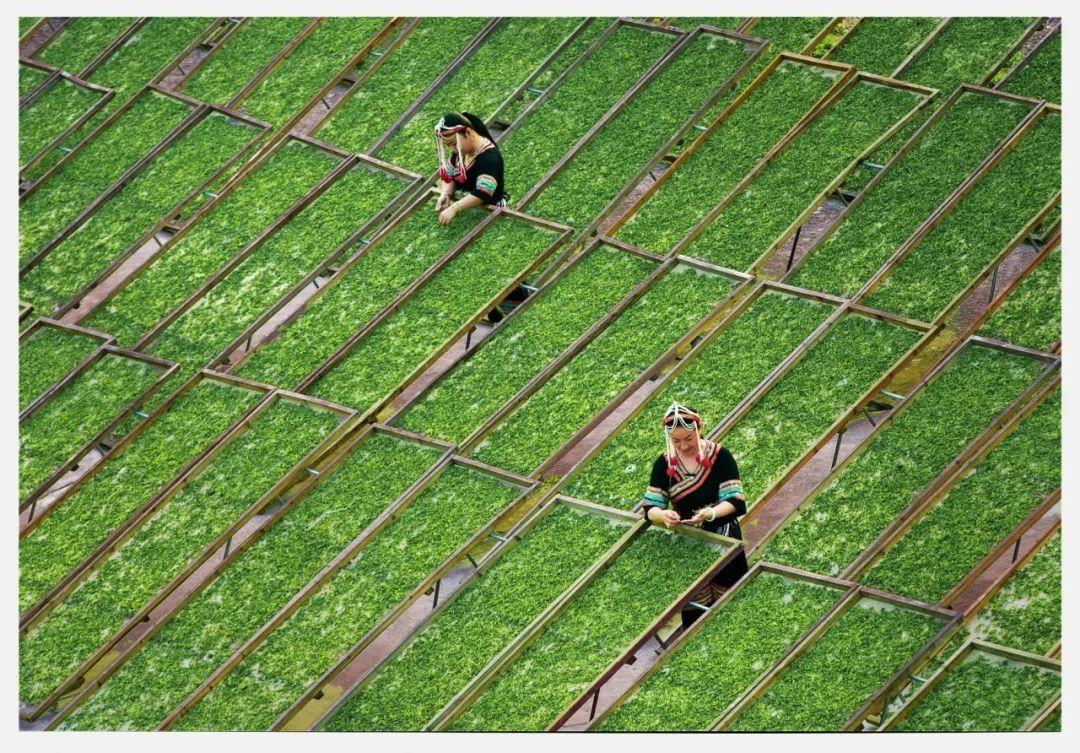

晒制茶青(朱刚群/摄)

明清以来,福鼎当地的茶叶生产便极为繁荣,是福建茶叶的重要产区。作为福鼎当地的名茶,白毫银针自创制后更是价同金埒。但在福鼎市将福鼎白茶作为公共品牌进行推广之前,白茶却鲜少见于国内市场,这是什么缘故呢?我们或可从前人的研究中找到答案。《福建白茶的调查研究》记载:

“白茶是福建的一种特种外销茶类。”

五口通商后,茶叶作为大宗商品,大量出口至欧美国家。当时,来自广东和福建福州、厦门等地的茶商在福鼎开设商栈收购茶叶,销往欧美及东南亚地区。同治年间的福建巡抚卞宝第所著《闽峤鞧轩录》载:

“福鼎县,物产茶。白琳地方为茶商聚集处。”

白琳老街是福鼎茶叶贸易发祥地,清末民初最鼎盛时期,外地茶商纷纷在白琳老街开馆经营茶叶,涌现出36家颇具规模的茶馆。(供图:福鼎市委宣传部)

1885年,当心灵手巧的福鼎茶人将福鼎大白茶的嫩芽精心制作成白毫银针时,在国际市场上,中国茶叶正面临来自英属印度、锡兰(今斯里兰卡)、日本等国家和地区的激烈竞争。作为一种新品茶叶,由于外形特异,品质绝佳,白毫银针一经推出便得到当时来福鼎收购茶叶的茶商青睐,收购价格远胜其他茶类,出版于1942年的《太姥山全志》记录有这样一个故事:

陈焕,湖林头村人,光绪间孝子,家贫。一日,诣太姥祈梦,姥示种绿雪芽可自给。焕因将山中茶树移植,初年仅采四五斤,以茶品奇,价与金埒,焕家卒小康。自是,种者日多。至民国元年,全县产量达十万斤矣。

资料显示,1890年左右,福鼎白茶便开始外销,1912年—1916年间,福鼎白茶外销达到全盛,彼时福鼎县年产白茶1000余担,每担价值白银200两~260两。民国时期,学者卓剑舟对此有记载:

“绿雪芽,今呼白毫,色香俱绝,而成尤以鸿雪洞为最。产者性寒凉,功同犀角,为麻疹圣药,运销国外,价同金埒”。

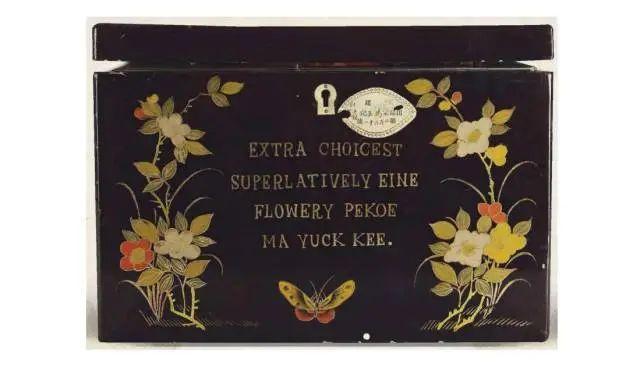

1933年《京粤线福建段经济调查》(《民国史料丛刊》371册,铁道部业务司闽浙赣经济调查队编《京粤线福建段沿海内地工商业物产交通报告书》)记载:“福鼎农产以茶为大宗,每年产量三万五千担……若白茶(即白毫)则以产于福宁属之白琳者称上品……红茶、白茶多运销于国外,以英、荷、德、俄四国为最多。”由于白茶与众不同的外形,当时欧美茶商会将其少量拼入高级红茶中以增加美观,提高价格。图为1915年巴拿马万国博览会金奖白茶茶盒

良好的经济价值和相对稳定的市场需求,让白茶成为福建特色的外销茶。从创制伊始至21世纪初,白茶的销售都以外贸为主,主要销往欧美、东南亚市场以及我国的香港地区,因此在没有大规模推广种植的年代,国内较少见到白茶的身影。

2007年,作为白茶的发源地,福鼎市委市政府出台《关于进一步推动茶产业发展的若干意见》,提出了打造“福鼎白茶”特色公共品牌的茶业发展思路。自此,“墙内开花墙外香”的白茶逐渐为国人所熟知。

作为六大茶类中的新秀,近代白茶从创制至今已有200多年历史。近年来,福鼎白茶在茶界声名鹊起,成为诸多爱茶人士眼中的佳选,其“自然萎凋,不炒不揉”的特点,很好地说明了白茶的制作特点。

“白茶属于微发酵茶,一般采摘后,不经杀青或揉捻,只需晾晒和文火干燥后加工,其特点是既不破坏茶叶中酶的活性,又不促进氧化作用,保持毫香显现,汤味清爽。最大程度保留茶叶中的营养成分。”福鼎白茶制作技艺省级代表性传承人林振传介绍。

传统白茶的制作工艺分为萎凋与干燥两大流程。

白茶晒青(图源:福建品品香茶业有限公司)

萎凋是白茶制作最为关键的步骤,白茶的香味、汤色和叶底的品质特征主要是在萎凋过程中形成的。萎凋的目的是蒸发水分,促进芽叶内含物发生缓慢水解、氧化等化学反应,形成白茶独特外形和内质特征。在一定的温度、湿度和通风等情况下,伴随叶片水分蒸发和呼吸作用,叶片内含物发生缓慢水解氧化。在此过程中,茶叶挥发青气,增进茶香,发出甜醇“萎凋香”。萎凋需要根据不同气候、不同芽叶、不同地点,采用不同的方法,综合考虑萎凋时间、摊叶量及均匀度、萎凋环境“光、温、湿气”因子、气流速度、芽叶原料等因素。

古法焙茶(钱锦承/摄)

干燥是白茶品质形成的重要工序,是决定白茶香气和滋味的关键环节。萎凋达到工艺要求后,应当立即进行干燥。干燥可以除去芽叶内残留的水分,抑制酶的活性,使酶促氧化转向非酶促氧化,继续形成白茶所特有的香味和汤色。

与其他茶类相比,白茶制作看似简单,实则奥妙无穷。有经验的茶农都知道白茶制作不易,“制白茶风险大,天热变红天冷变黑。”有专家认为,近代白茶的制作工艺是从古代绿茶的三色细芽、银丝水芽和明朝的白毫小种(俗称白尾工夫)发展而来,其制作理念在明代已初见端倪:

“芽茶以火作者为次,生晒者为上,亦更近自然,且断烟火气耳……生晒茶沦之瓯中,则旗枪舒畅,清翠鲜明,尤为可爱。”

——明·田艺蘅《煮泉小品》

白茶萎凋(郑过江/摄)

白茶制作的主要工序是自然萎凋与干燥,与古人初期利用茶叶的原理近似。因此也有专家提出了我国最先发明的不是绿茶,而是白茶的观点:

“茶叶最初作药用,由于茶树萌发新芽有季节性,为了随时都能喝到茶叶,便将采集的幼嫩茶叶晒干收藏起来,干晒的方法属于白茶制法的范畴,这是茶叶加工的开端。”

湖南农业大学杨文辉教授《关于白茶起源时期的商榷》

千百年来,茶叶的制作方法不断改进,将原本味甘苦的茶叶发展为适合各式人群的饮品。“古白茶”到“今白茶”的演化,正是广大劳动人民智慧与创造力的生动写照。

2011年,白茶制作技艺(福鼎白茶制作技艺)被列入国家级非物质文化遗产保护名录。2022年,包括福鼎白茶制作技艺在内的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被成功列入人类非物质文化遗产代表作名录。

近年来,随着福鼎白茶销量增大,福鼎茶企根据白茶制作的原理,逐步对生产工艺进行改进,白茶生产朝着工业化、标准化迈进。

毫香蜜韵是福鼎白茶的茶韵,是福鼎白茶最主要的特征。福鼎白茶因其成茶外表满披白毫呈白色,故名为白茶,正是因为芽叶上的白毫丰富,使得白茶具有毫香这种特殊的韵味。

高山生态茶园 (图源:福建品品香茶业有限公司)

形成福鼎白茶“毫香蜜韵”的原因是什么?经过多年的研究和实验分析,研究人员发现制作福鼎白茶的原材料福鼎大毫茶、福鼎大白茶和福鼎菜茶的芽头满披茸毛,这些茸毛富含的茶氨基酸等物质是白茶毫香蜜韵的原因之一,也是白茶外表呈银白色的成因。丰满的茸毛不仅赋予白茶银装素裹的体态美感,更赋予福鼎白茶特有的色、香、味、形俱佳的品质特色。

茶树专家郭元超认为,福鼎拥有福鼎大毫茶、福鼎大白茶的种质资源,是得天独厚的资源财富,其白茶的成品的香气成分比以其他品种为原料的白茶产品高4.7%,芳香提取物高出1.2%,更为奇特的是福鼎大毫茶的茸毛比例比其他茶树高出289%。研究还发现,茶树芽叶上的茸毛,其细胞的液泡内含茶多酚类物质和氨基酸等有益物质,是构成茶汤香气与滋味的主要成分。

目前,按照国标,福鼎白茶可分为白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉等品类。

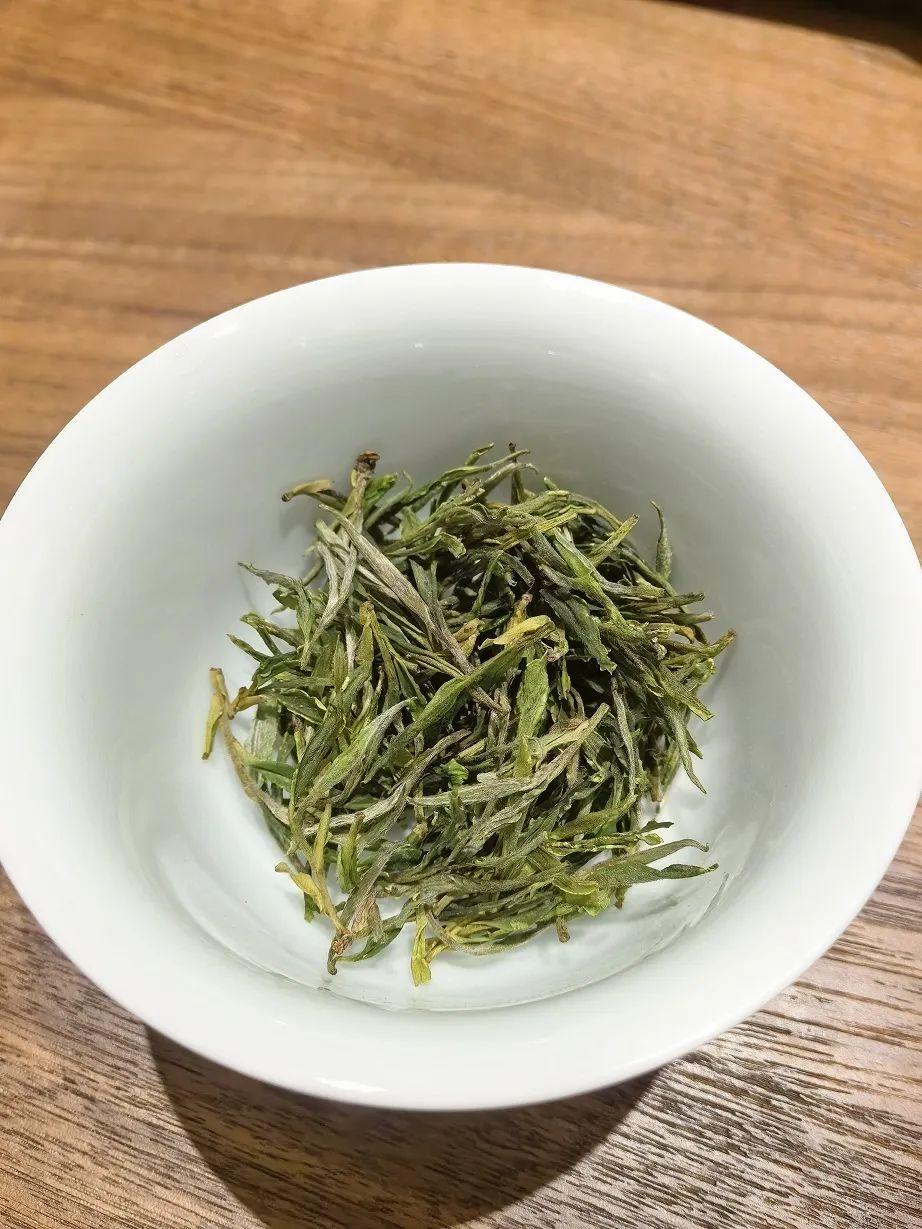

白毫银针 (图源:福建省裕荣香茶业有限公司)

白毫银针是以大白茶或水仙茶树的单芽为原料制成,是白茶品类中等级最高的白茶,素有茶中“美女”“女王”之称,由于鲜叶原料全部是茶芽,制成成品茶后,白毫密披,色如白银。白毫银针的茶汤呈浅杏黄、清澈透亮,滋味甘甜清爽,极富毫香蜜韵。

白牡丹 (图源:福建省裕荣香茶业有限公司)

白牡丹是以大白茶或水仙茶树的一芽一叶或二叶为原料制成,它以绿叶夹银色白毫,芽形似花朵,冲泡之后绿叶托着嫩芽,宛若蓓蕾初开,故名白牡丹。其干茶银色芽毫显露,叶背满披白毫,绿面白底,故称“青天白地”,也因叶面、叶脉、节间枝梗色泽有别,呈“绿叶红筋”,因而又以“红妆素裹”形容。白牡丹的茶汤汤色杏黄或橙黄明净,入口醇厚清甜,内质香气鲜爽,毫香浓郁。

贡眉 (图源:福建省裕荣香茶业有限公司)

贡眉过去是指由福建有性群体茶树的一芽二叶或三叶为原料制成的白茶,简称“小白”。随着福鼎大白茶、福鼎大毫茶等优势茶树品种的推广,现在贡眉也指以福鼎大白茶、福鼎大毫茶等茶树的春芽一芽三叶或四叶、秋茶的一芽二叶或三叶为原料,采用白茶加工工艺制成的白茶。其外形似牡丹,形体偏瘦小,叶态紧卷、匀整,汤色橙黄或深黄,味醇爽,毫香鲜纯。

寿眉 (图源:福建省裕荣香茶业有限公司)

寿眉是以大白茶、水仙或群体种茶树的嫩梢或叶片为原料制成的白茶产品。外形叶缘略卷,且毫心较瘦,叶张稍粗,汤色橙黄或深黄,品饮时滋味醇厚尚爽,有甜感。

在白毫银针、白牡丹、贡眉、寿眉之外,还有一种产自于上个世纪的新工艺白茶,是福鼎当地出产的半条型白茶,是为适应我国香港地区消费者的需求于1968年研制出的白茶新产品,鲜叶原料与制法同“贡眉”,但在萎凋后需要轻度揉捻。茶汤色浅橙红、清亮,味道浓醇。

一片叶子带动一方产业。长期以来,福鼎市坚持把茶产业作为乡村振兴的支柱产业,围绕“三茶”统筹发展,推动“三产”融合,促进农民增收致富,带动地方产业发展。

日前,在福鼎市区,一家以福鼎白茶为核心的新茶饮店“怡雅茶趣”正式启动运营。白茶奶咖、牡丹奶茶、桂花奶白、白茶清欢……这些以白茶为主要原料的新茶饮吸引了不少路人的注意。

工作人员在制作奶茶(图源:福鼎白茶公众号)

近几年,新茶饮在饮料市场上展现出强劲增长势头。项目负责人郑为铨看中新茶饮带来的庞大市场,他组织团队,对福鼎白茶的特性深入研究,推出了24款不同口味的新茶饮。“新茶饮是年轻群体接触传统茶的桥梁,希望能通过这种方式,让更多的年轻人认识和喜欢上福鼎白茶。”郑为铨表示。

近年来,福鼎以打造茶业全产业链为契机,推动产业融合不断深化。不仅在源头茶园全面推进基地化管理,探索“茶—林—绿肥”和“茶—防护林”的复合种植方式,形成了梯壁牢固、梯层整齐、水土保持良好的生态茶园模式,也在一二三产业深度融合上下功夫,通过支持茶企改造升级加工生产线,开发精深加工产品,壮大延伸产业链条。促进“茶旅+民宿”“茶旅+康养”等茶文旅融合发展,形成“农业+”多业态共同发展态势。

同时,积极传承白茶文化,进一步扩大福鼎白茶品牌影响力。实施“区域公用品牌+企业品牌”协同发展战略和国家农产品地理标志保护项目,每年组织10余批次近200家茶企抱团参加各地茶博会,拓展销售渠道。促进白茶文化与本地特色文化跨界“联姻”,讲好福鼎茶故事,带动茶文化产业发展。

“茶业是一种非常特殊的农产品产业,涉及最初的茶园管理、种植、采摘,再到生产、加工、交易以及市场的包装、销售和推广,产业链特别长,福鼎有近三分之二的人从事茶叶相关行业,已经成为融入福鼎千家万户的一个产业。”福鼎市茶产业发展中心主任张青碧说道。

福鼎市点头镇茶叶交易市场(王丽英摄)

福鼎市现有茶园面积36.2万亩,可采摘面积约30.5万亩,全年茶叶总产量约3.3万吨,白茶产量约2.1万吨,茶产业综合产值超150亿元。现有867家茶叶生产加工SC许可企业,544家茶叶企业获得福鼎白茶地理标志证明商标使用授权。国家、省、市、县级茶业龙头企业216家,其中国家级5家、省级51家、宁德市级30家。全国目前有福鼎白茶销售网点1万多个,提供就业岗位10万余个,有效带动福鼎市38万涉茶人口增收致富。

2024年福鼎白茶以品牌价值70.66亿元,连续15年入围全国茶叶区域公用品牌“十强榜”,名列第四。荣登2024年全国茶叶区域公用品牌影响力指数第一。福鼎市分别荣获2024年度重点产茶和新质生产力十强县域。

对于福鼎人民而言,福鼎白茶是大自然赠与的珍宝,是时光沉淀的回馈,更是先辈们智慧的传承。在山岚与海雾相拥的福鼎大地上,无论是在太姥之巅沐浴云雾,抑或是在嵛山岛上静听涛声,都少不了福鼎白茶的陪伴。这座因茶而兴的城市,早已将白茶基因融入血脉。从一片叶子到一个产业,这片土地正用最现代的笔触,续写着绵延千年的茶香故事。

参考文献:

张天福.《福建白茶的调查研究》.原载于1963年福建省茶叶学会发布的《白茶研究资料汇集》

陈椽.《茶业通史》中国农业出版社.2008年9月第2版

《福鼎白茶》.福建省人民政府新闻办公室编“八闽茶韵”丛书.2019年6月第一版

《白茶》.中国农业大学出版社.2020年10月第1版

白荣敏.《中国白茶始祖:太姥娘娘身份考述》

王良伟 张志良 蔡雪玲《古法天成的福鼎白茶》

白杨《福鼎白茶简史》