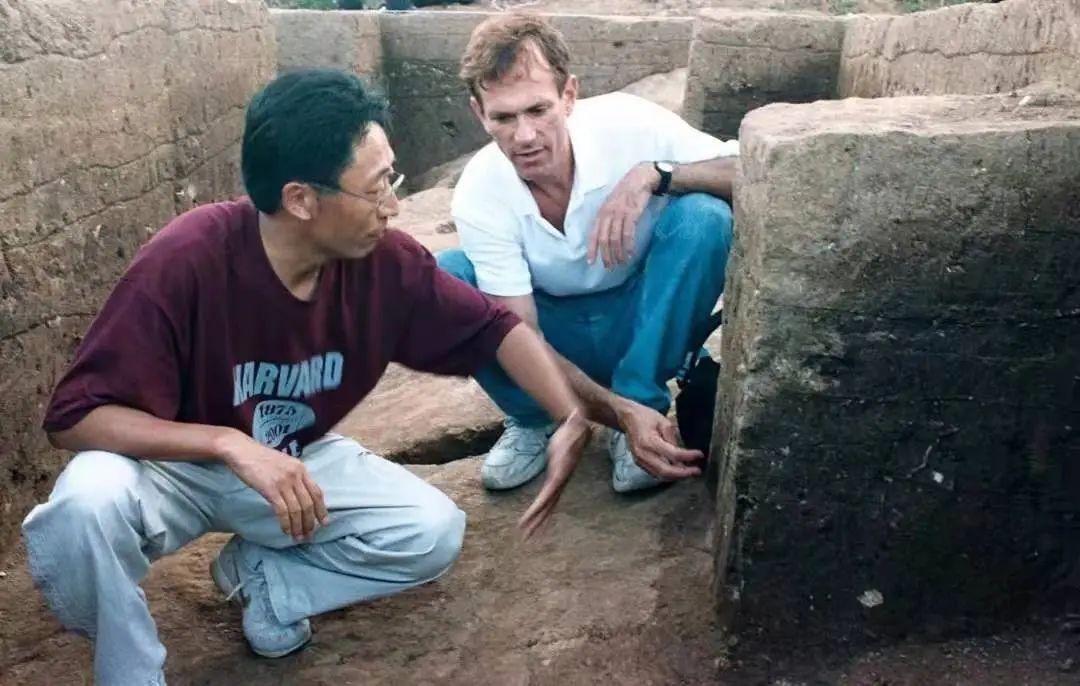

11月16日下午,中国社科院考古研究所史前考古研究所原主任、二级研究员傅宪国,平潭国际南岛语族研究院院长、研究员范雪春等专家到宁德市霞浦县指导黄瓜山文化遗址保护工作。在“考古中国”——福建闽东地区史前遗址调查负责人危长福带领下,先后查看了小马黄瓜山遗址和厚首遗址考古勘探现场。

图源|文旅霞浦

从20世纪80年代开始,范雪春院长先后两次参加黄瓜山遗址考古发掘,是黄瓜山文化的主要倡导者,他认为黄瓜山文化彩陶不仅是当时制陶技术和艺术审美成就的载体,同时也是反映这一时期台湾海峡两岸深厚人文渊源的有力证据,是研究世界南岛语族扩散的重要实物资料,厚首遗址的勘探成果有望解决更多黄瓜山文化的疑问。傅宪国主任对霞浦史前遗址的研究价值给予充分肯定。两位专家一致认为,黄瓜山遗址应通过科学规划,合理的活化利用,建设成考古遗址公园,让更多人知道它的价值。

图源|文旅霞浦

图源|文旅霞浦

黄瓜山遗址位于宁德市霞浦县沙江镇小马村一座名为黄瓜山的独立小山丘上,距今3500~4300年,为一处新石器时代晚期的史前遗址,总面积约6000平方米。经考古发掘,发现有灰坑、灶坑、柱洞等遗迹,出土遗存物有石器、陶器、骨器及大量贝壳和动物遗骨等,是闽东地区迄今发现的最早一处经科学考古发掘的贝丘遗址。2005年5月公布为福建省文物保护单位。

图源|宁德广播电视台

深藏于地下几千年的黄瓜山遗址是如何被发现的?30多年前,小马村的村民在黄瓜山开垦荒地时,常常挖出大量的贝壳,但这里是相对独立的一个山包,山上又没人建房居住过,怎么会堆积了这么多海里的贝壳?村民们百思不得其解。

1987年,恰逢我国开展第二次全国文物普查,当时担任普查队队长的福建省博物院研究员范雪春带队到这里调查时,发现这里原来是一处古人类居住过的史前遗址——黄瓜山遗址。

图源|宁德广播电视台

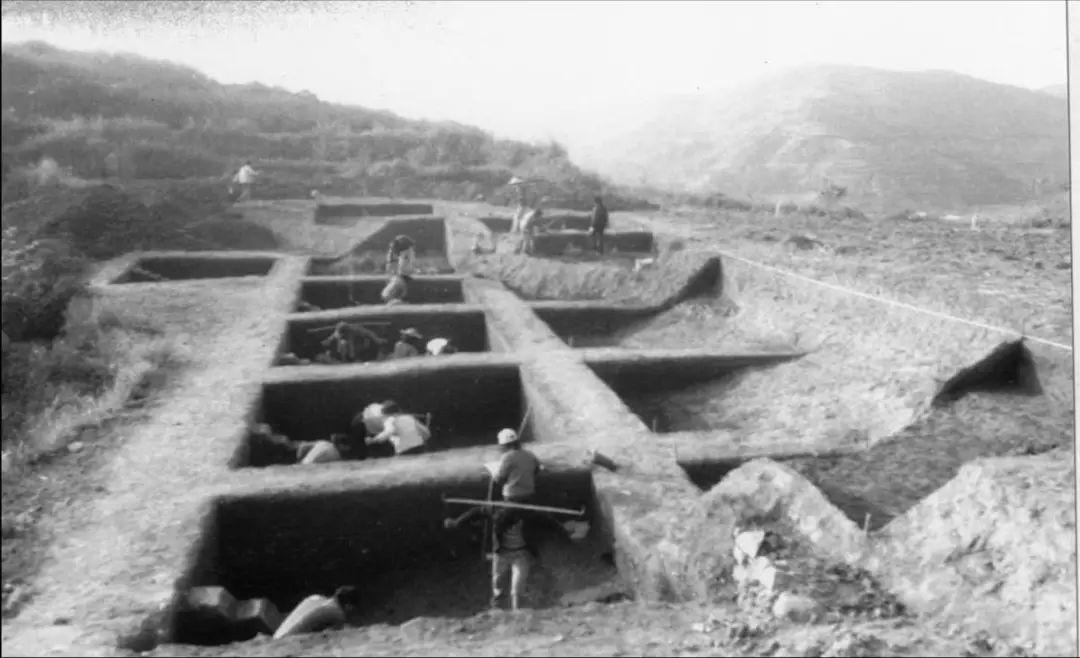

1989年,经国家文物局批准,福建省考古队对黄瓜山遗址进行了首次科学发掘,参与这次考古发掘的霞浦县文化馆原馆长黄亦钊回忆:这里文化层次看得很清楚,第一层是浮土,第二层是耕作土,第三到第六层是贝丘、石器、陶器,有顺序地排下来,那时候锄头稍微一挖,一堆一堆的陶片,大家非常高兴。

考古队在距地表1米以下的土层中发现了大量的蚶、蛎、螺等贝壳,堆积层从10到120厘米不等,而在贝壳堆积层里,还有大量的磨制石器、陶片和兽骨,明显是古代人类生活的遗留,专家由此确定这是一处贝丘遗址。

图源|宁德广播电视台

图源|宁德广播电视台

图源|宁德广播电视台

黄瓜山文化是典型的史前海洋文化,遗址性质是贝丘遗址。古人类生活在海边附近,到海湾、河口,把贝壳采拾来以后,拿到驻地来,经过熟食之后,就把贝壳丢在生活区附近,长此以往就形成了堆积,把这种称为贝丘遗址。

随着考古发掘的进一步深入,考古队员还发现了排列有序的柱洞、灰坑和灶坑等遗迹。2002年,考古专家再次对黄瓜山进行更为细致的科学考古发掘,发现了燧石打制小石器、碳化谷粒、小米等。

图源|宁德广播电视台

那么,生活在黄瓜山的这批古人类来自哪里?又去往何方了呢?

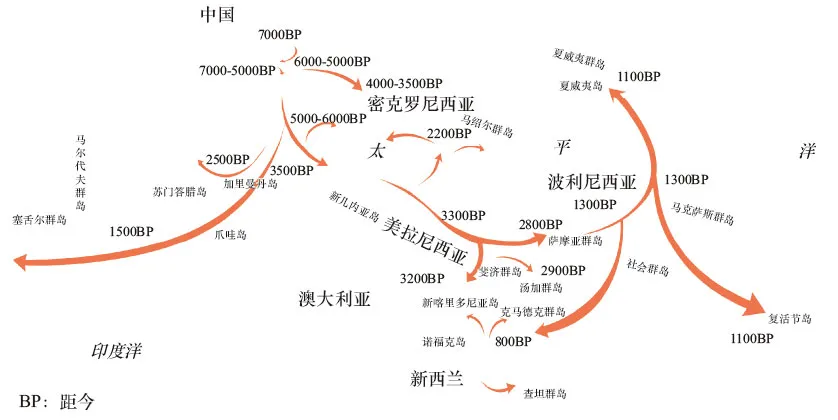

从现有考古材料看,他们的来源是闽江下游的昙石山文化。这批人往外扩散到黄瓜山以后发展成黄瓜山文化,到一定繁荣阶段后,往外扩散,一部分往海洋走,一直到台湾。往海洋走的这一批人,跟早期到台湾岛的南岛语族融合发展,形成了台湾地区不同阶段的史前文化(南岛语族文化)。另一部分往内陆扩散的族群在距今3500-3000年阶段,慢慢发展成黄土仑文化。黄土仑文化在闽江下游的进一步发展,延续到春秋战国时期,为闽越国立国奠定了基础。

南岛语族扩散路线图|图源:科学出版社