为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来闽考察重要讲话精神,落细落实省委、省政府关于深化闽台深度融合、打造台胞台企登陆第一家园的决策部署,以闽台传承千年的艺术为纽带,促进两岸同胞心灵契合,谱写新时代闽台深度融合华章,1月8日,由中国国家博物馆、福建省文化和旅游厅主办,福建博物院承办的“源•缘——闽台艺术展”在中国国家博物馆展出。这是中国国家博物馆新年后举办的第一个展览,也是党的二十大后举办的首个以闽台交流合作为主题的国家级展览,在新春佳节来临之际向海内外观众奉献了一场两岸艺术盛宴。展览分为“同宗同源 敦亲睦族”“海峡之音 合韵千年”“艺蕴天工 小康大同”“妙笔生花 写意中华”四个部分,展示超过四百件闽台艺术展品,从戏曲、民艺及工艺美术、文学、书法、美术等不同的方面,通过闽台艺术这一独特载体全面深入地诠释了“两岸一家亲、闽台亲上亲”的思想主题。展期将持续到4月9日。

展览亮点

福建与台湾在地缘与血缘以及文化渊源等方面都有着极为紧密的联系,两岸经济文化交流最早可追溯至石器时代。福建是台湾同胞最主要的祖籍地,福建先民很早就跨越海峡垦拓台湾。经过一代代移民的经营,台湾地区形成了许多以亲缘宗姓为纽带的闽台文化聚落。安溪寮、福安里、泉州厝、兴化坑、永春陂、同安宅、龙岩庄等以福建地名命名的台湾聚落,以及诏安、梅山等100多个闽台同名村镇,完整记录了福建先民开发台湾的历史轨迹。闽南话、氏族宗祠、南音、布袋戏、郑成功信俗、妈祖信俗、闽南建筑、石雕、瓷艺等习俗与艺术形式,时时诉说着闽台同根的绵长柔情。闽台文化是两地民众共同的精神印记,闽台艺术是两地艺术家表达感情的桥梁。

此次展览展品自明清至当代,时代跨越近四百年,从多方面展示了闽台艺术的继承性和发展性。

序厅

同宗同源 敦亲睦族

中国自古以来就有“重土恋家、重视血缘”的文化传统。家庭与宗族在中国人的生活中占有非常重要的位置。姓氏作为宗族血脉延续的重要标志,约在公元前三千年左右形成。西晋末年衣冠南渡,林、黄、陈、郑、詹、邱、何、胡八姓族人入闽,与当地人融合并促进了当地社会的发展。明代末期,大量福建居民迁居台湾,福建与台湾合治为一省。两地居民在语言、服饰、风俗、饮食、居住、民艺等方面都继承了中华文化的优秀传统,从而形成了多元一体的地域特色。

该部分展示了台湾同胞带回的台湾泥土、族谱、张士箱墓志等展品。

台湾同胞带回的台湾泥土 中国国家博物馆藏

第一单元

海峡之音 合韵千年

闽台语言同系,这让戏曲成为两地人民共通的表达情感联结的艺术形式之一。闽台戏曲丰富多彩、绚丽多姿,是中原文化与福建地方艺术的融合与缩影。福建戏曲源于唐五代,成于宋元,盛于明清,传承于当代。它以闽剧、莆仙戏、梨园戏、高甲戏、芗剧五大戏曲为主,连同木偶戏一起活跃在八闽大地,并随着福建移民播衍到台湾地区,成为闽台民间文化生活的重要组成部分。

该部分展示了南音、闽台传统戏曲和闽台现代戏曲相关的展品,如曲本、指谱、唱本集、琵琶、唢呐、洞箫、戏服、布袋木偶、金漆木雕戏曲故事饰件等。重点展品为江加走木偶头。

第二单元

艺蕴天工 小康大同

闽台礼仪同承,信俗相通。在历史发展过程中,有许多能工巧匠随着福建移民在台湾定居生活,两地工艺审美也趋于一致。这些民间技艺、工艺经过融合发展,创造了诸多至今仍为人称道的传世佳作,并对台湾社会的生产生活产生了巨大影响。包括竹编、剪纸、木雕、石雕、瓷塑、造船、木作等在内的民间工艺,都是闽台历史文化的重要组成部分,体现了闽台技艺、民艺以及工艺美术表现的共同性与一致性。

本部分展示了与闽台地区的郑成功信俗、妈祖信俗、建筑艺术、木雕、竹编、剪纸、年画、纸织画、铜雕、锡雕、银雕、漆艺、石雕、瓷艺相关的作品。重点展品包括明末清初郑成功龙纹玉带板、清风狮陶灯座、清金漆木雕人物龙纹桌灯、现代刘北山雕“思乡”寿山石摆件。

第三单元

妙笔生花 写意中华

闽台文化是中华文化的一部分,两地文化渊源深厚。明末清初,随着大量福建移民迁到台湾,闽台形成了共同的文化区。儒家学说作为中华文化的主干,在闽台文化的传承和交融中起到主导作用。宋代,朱熹集理学大成,创立闽学。清统一台湾后,提倡有利于安定社会、注重个人道德修养的闽学。闽台儒学这种源与流的关系,对台湾的政治、经济、文化都产生了深刻影响。

本部分展品包括与闽台交流相关的文学作品、书法作品和美术作品,如余光中手写诗稿的复制件。

重点展品

明末清初郑成功玉带 南安市博物馆藏

“开辟荆榛千秋功业,驱荷复台一代英雄”。这是郭沫若先生为古代最为杰出的民族英雄和爱国主义者——郑成功所作的一对对联。郑成功一生最为突出的两大功绩,一是驱逐荷夷、收复台湾,为中华民族乃至世界人民树立了反抗西方殖民侵略的典范,二是郑成功采取一系列的措施开发建设台湾,为台湾的繁荣昌盛奠定了坚实的基础。

郑成功(1624-1662),名森,字明俨,号大木,隆武帝赐国姓朱,改名成功;封忠孝伯,授招讨大将军。永历帝册封延平王。清兵入关,中原板荡,山河破碎;隆武遇害,国破家亡。成功焚衣举旗,浴血奋战,痛击清军。为复国土,不畏强暴、不避艰险、挥师东渡、驱荷复台、开辟荊榛、建设宝岛,其丰功伟绩,永载史册,流芳千古。

1645年,郑成功受隆武帝赐姓易名,被封御营中军都督、忠孝伯,赐尚方宝剑,仪同驸马。1658年,郑成功受封延平王。明朝玉带的使用有着较为森严的制度规定,在明朝玉带仅限于皇帝、藩王、建立功勋受封的公、侯、伯、驸马及夫人使用。郑成功受封延平王,享有佩带玉带的这种象征尊贵身份的权利。

明末清初郑成功玉带,白玉,器表光洁,雕工精细,共有17件玉,其中左右小方2件,桃形6件,辅弼2件,铊尾2件,排方5件,为明末清初郑成功服饰腰带玉块,系1929年南安水头郑成功陵墓被盗时,族人清理坟墓所得。玉带板保存完整,具有极高的历史艺术研究价值,经文物部门鉴定,属国家一级文物。

江加走木偶头 福建博物院藏

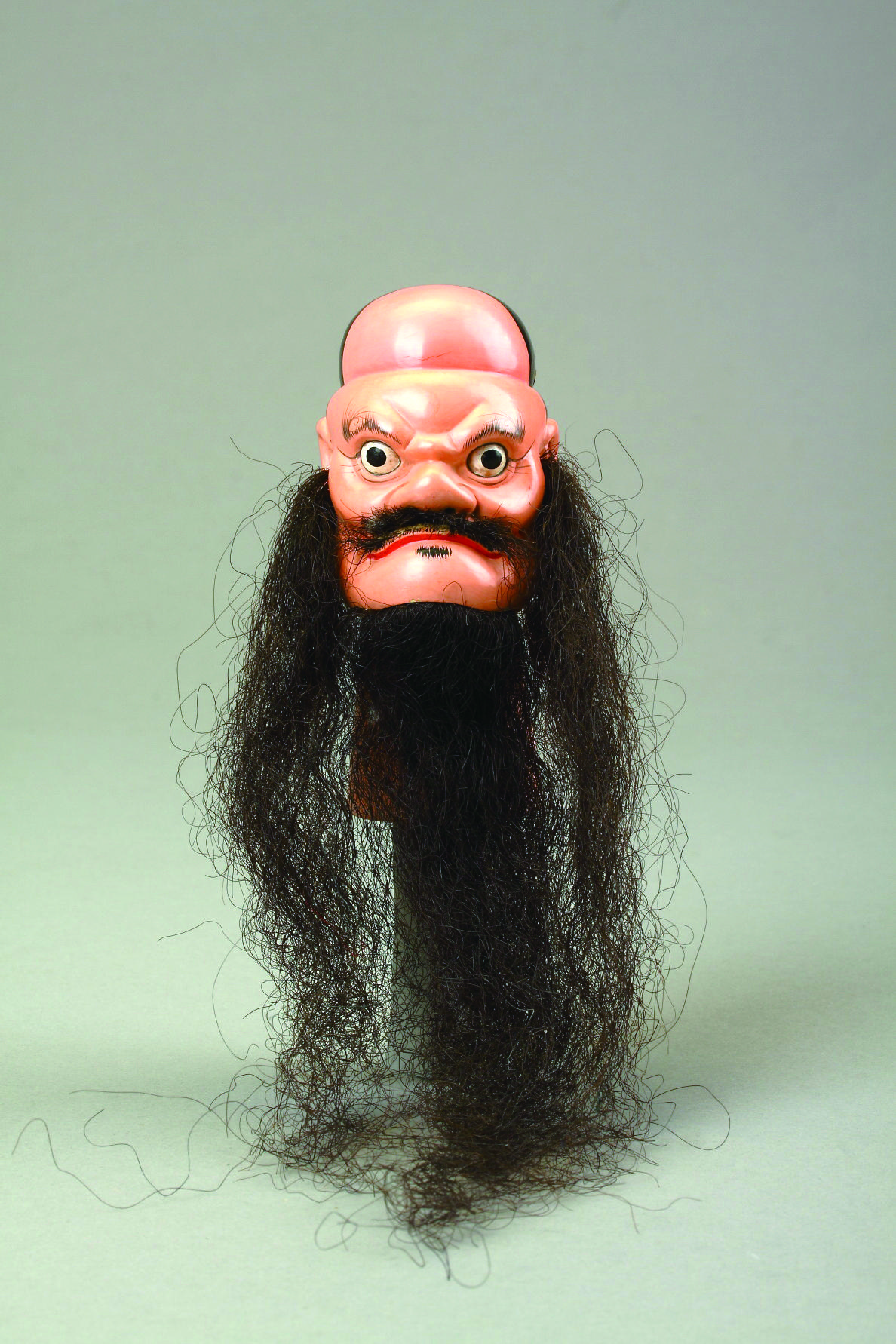

“长髯程咬金”

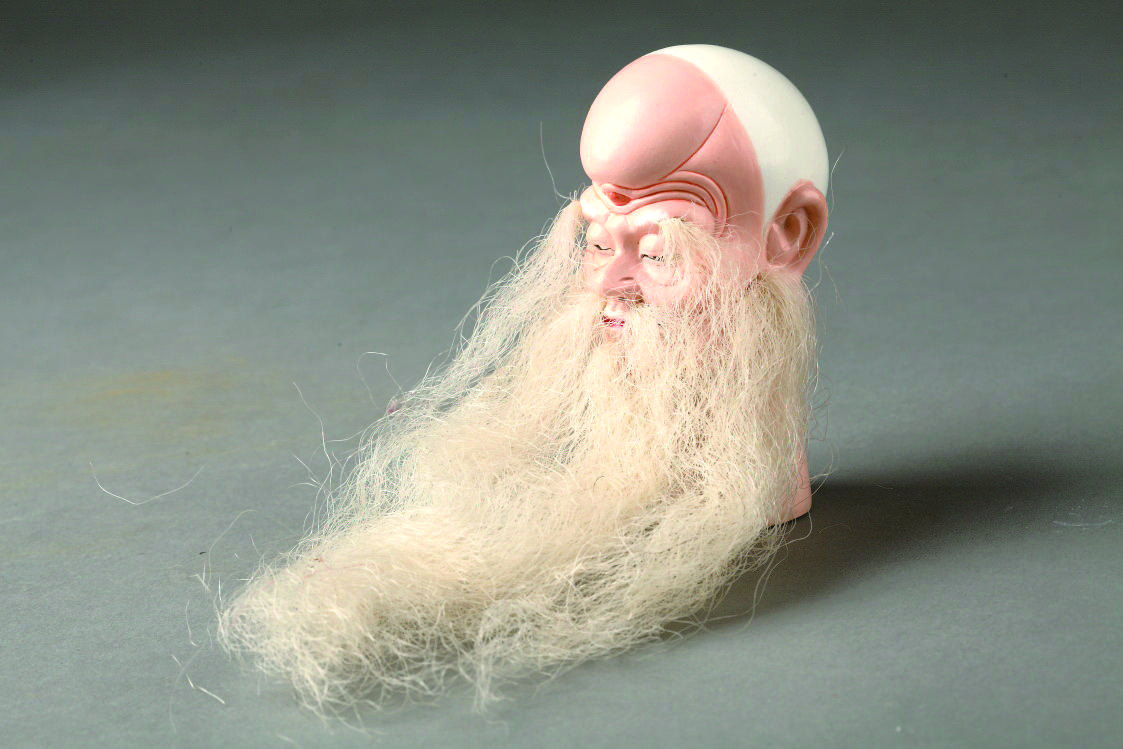

“寿星”

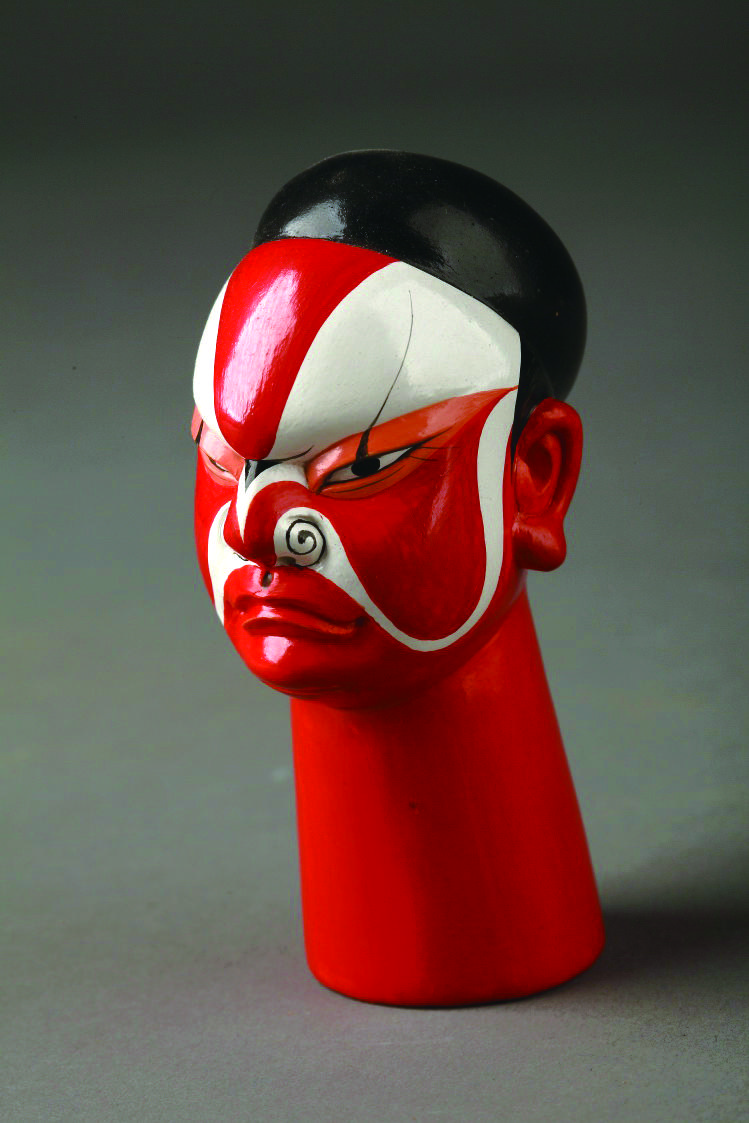

“刽子手”

“红关仔”

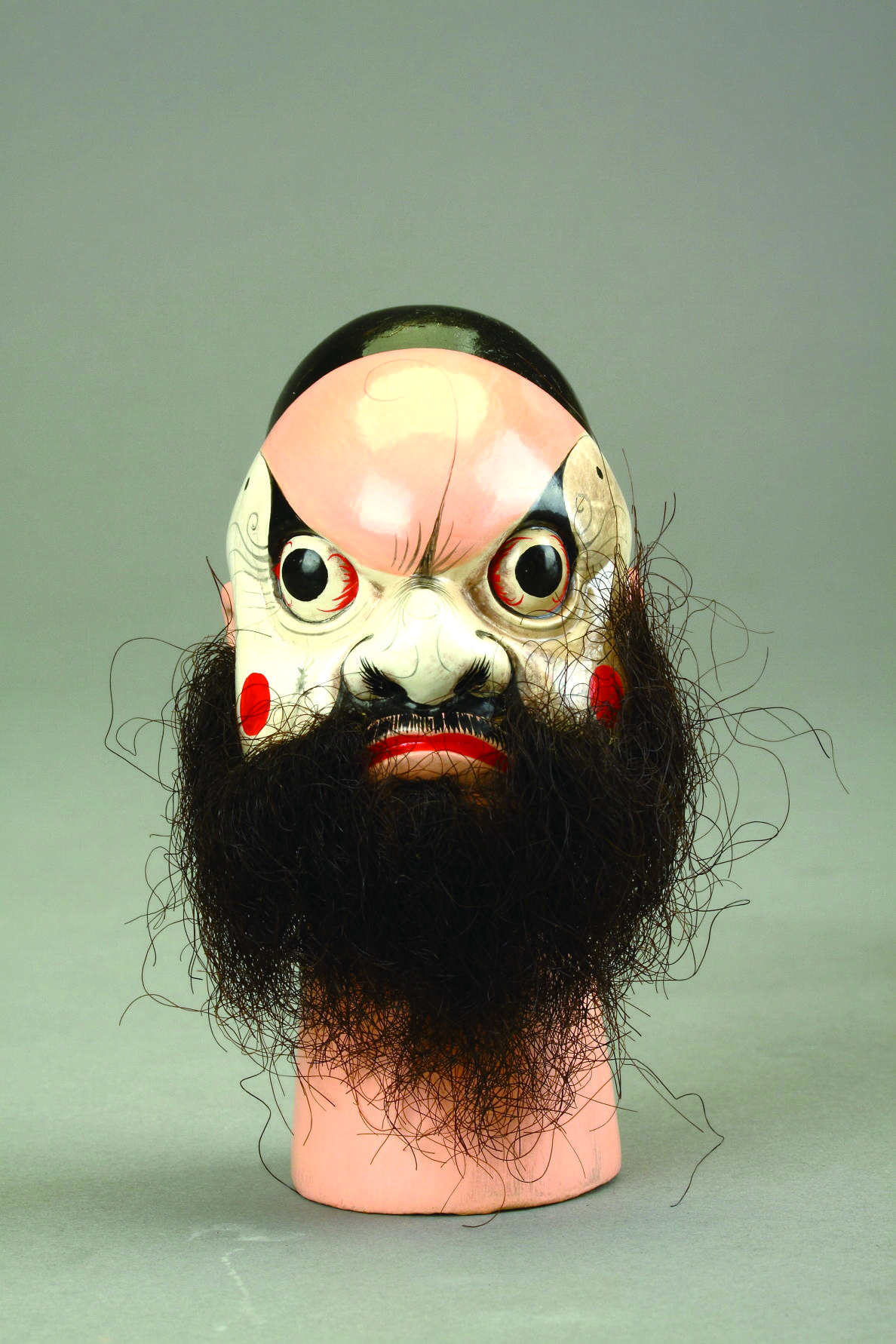

“短须奸”

“白面仙”

木偶戏俗称傀儡戏,由演员操纵木偶做出各种姿势,并为之配声以表演故事的戏剧,源于原始宗教的祭祀和汉代的“丧礼乐事”,唐末五代开始逐渐在福建扎根发展,形成品种繁多的木偶表演艺术。其中提线木偶、布袋木偶与铁枝木偶并称“福建木偶三绝”。神奇绝妙的木偶表演技艺为福建赢得了“木偶之乡”的声誉。到明清时期,木偶戏也随着福建移民传播至台湾地区,成为联系海峡两岸人民文化和血缘亲情的重要载体。

江加走,字长清,福建泉州北郊花园头村人,生于1871年,逝于1954年。在长达七十多年的艺术生涯中,他不断汲取前辈木偶雕刻家的技艺,认真观察生活中的人物,熟练运用高超的雕刻技法,创造出木偶头二百八十多种,包括生、旦、净、末、丑各行当及各种神怪、动物形象等,作品多达一万多件,促进了木偶戏的发展,对后世木偶雕刻产生深远影响,因而被誉为“木偶之父”,所雕刻的木偶头被称为“加走头”“花园头”。

清风狮陶灯座 泉州市博物馆藏

清风狮陶灯座,陶制,狮脸呈正、左、右三面,铜铃眼外凸,鼻宽,呲咧大嘴,露齿大笑,神情诙谐。头与背部雕有整齐的鬃毛,胸前配有八卦符,四肢细小,呈蹲踞状。此类风狮陶灯座,常置于大户人家的大门两侧,用于照明和辟邪镇宅。风狮,又称风狮爷、石狮爷、石狮公,是闽南、金门、琉球群岛等地设立在建筑物的门、屋顶或村落的高台等处的狮子像,用来替人、家宅、村落镇风辟邪。其造型推测是由庙宇门口的石狮形象演变而来。狮子为百兽之王,狮子的形象常被用于辟邪招福。

清金漆木雕人物龙纹桌灯 莆田市博物馆藏

清金漆木雕人物龙纹桌灯,可分为两部分,上为灯身,下为底座。灯身部分仿亭台结构,中空。顶部呈三层塔状,最上层呈覆斗状,中一孔为烟孔,下二层逐步外扩,方形,三层四周全部透雕漆金花板。上层为海水、龙等,中为飞禽,屋宇四角各有一骑兽人物,以铁丝与主体连接,下为双龙屋宇。灯身中部四角各有一柱,柱身套透雕蟠龙,中间四面嵌透雕漆金人物故事及花鸟图案活动板,四周美人靠栏沿,栏沿透雕漆金人物花鸟图案。基座上层若须弥台,束腰嵌四片透雕漆金花鸟、瓜果等图案,四角各有一力士,下层四角各安一兽形脚,间饰透雕漆金花卉图案牙板。灯身并饰有彩色绒球。底座部分呈三层,自上而下逐级外延,最上一层为条状花板,四角雕如意头,承接灯身,中为几案形,束腰部分每面各有二长条形镂孔,下为盘状平台,隼卯结构。雕工精美,工艺精湛。整器以金色漆为主,辅以红、黑、褐色漆。

现代刘北山雕“思乡”寿山石摆件

寿山石产于福建福州北郊寿山村附近,因稀少珍贵、石质温润、柔而易攻、色泽美艳而著称于世,是优质的雕刻石和观赏石,有“国之瑰宝”的美誉。以寿山石为原材的寿山石雕是闽台民间工艺的优秀代表。在两岸经贸、文化交流活动中,寿山石成为凝聚海峡两岸人民的情感和文化共鸣的重要桥梁之一。刘北山,1955出生于台湾宜兰,早年毕业于台北工艺美术学院,擅雕寿山石,致力于将传统雕刻艺术在当代进行衍伸拓展。本作品以乡愁为主题,以记忆中儿时的海边渔村为原型,于温软玉润的白芙蓉之上,以刀为笔,以情为墨,叙写跨越海峡的思念。是对梦中故乡的生动刻画,亦是游子对故乡最真挚的告白。