电视剧《沉默的荣耀》放映后

引起热烈反响

吴石与何遂以风骨与胆魄

书写了一段

关于信仰与传承的动人篇章

近日,读者林实为福州晚报撰文

《福州我的家——

英雄城的义勇密码》

让我们对何遂家族有了更深的了解

鼓楼区灵响路77号,

是刻在我生命里的坐标。

它立在路口第一栋,

与通湖路交汇处的“灵响”牌楼

便是最鲜明的标记——

这座古朴的牌楼自建成后便未曾大变,

周遭还守着些古早模样的店铺,

贩卖着寻常烟火。

牌楼下“灵臻华夏”的对联依稀可辨,

听老人说,这里藏着

灵响路与时代的故事;

而这栋老宅,本是何家世代居住的家园,

灵响路的烟火与风骨,

早已和何家的血脉紧紧缠绕。

小时候,我总在牌楼前驻足,看檐角的光影流转;奶奶何勗则拉着我在家门口站着,慢慢讲起那些跨山海、连家国的往事。我们何家的义勇基因,是刻在骨子里的传承。奶奶的堂哥何遂,是家族里最鲜活的传奇,更是解锁这份义勇密码的关键。

这位从灵响路走出的热血志士,早早弃文从戎投身革命,1918年便担任“靖闽军司令”,策划推翻福建军阀李厚基的统治。也正是在那时,他与心怀正义的同乡吴石在福州上下杭相识,两人在潭尾街参与密谋推翻军阀的生死考验中结下过命交情,即便后来辗转各地,这份信任也从未褪色。

后来何遂成为黄埔军校代理校长、南京国民政府“立法院立法委员”“立法院军事委员会委员、委员长”。而吴石一路升至国民党“国防部史政局局长”,却因不满政权腐败与内战残酷心生失望。1947年正是在何遂的影响与引荐下,吴石在上海锦江饭店与中共上海局书记刘晓会面,正式踏上为党工作的隐蔽战线——而架起这座桥梁、成为吴石专属联络员的,正是何遂的三子何康。

有一年,北京来的亲戚挤满了厅堂,奶奶指着一位沉稳的长辈告诉我:“那是何康,你吴石伯伯当年在上海,有事只找他。”

1950年,何家在上海愚园路俭德坊2号前留影。从左至右,前排为:何敏、何仲山、何迪;后排为:缪希霞、何康、陈坤立、何世庸、何遂、何达、何嘉。(图源:海南大学)

那时我才知道,1938年这位13岁就考入福州海军学校的少年,本是海军学堂里的潜心学子,却因胸中奔涌的报国热望,敢在考场拒答交卷、昂首离校,辗转奔赴武汉,与表姐陈碧等进步青年一同加入光未然担任队长的抗宣七队;他们随队穿行烽火,以青春投身救亡宣传,更亲历了队长光未然被黄河汹涌气势触动而创作出组诗、经冼星海谱曲后《黄河大合唱》诞生的滚烫时刻。少年的勇毅与报国热忱,终与黄河的涛声、抗战的战歌、救亡的潮涌紧紧融在了一起。

黄埔军校旧址内何遂手书“和平奋斗救中国”。

而隐蔽战线里,更藏着惊心动魄的坚守。1947年上海愚园路俭德坊2号的何康寓所,成了吴石传递情报的秘密中转站。若吴石无法亲往,便派亲信将情报包扎好注明“何遂收”送至此地,再由何康转交地下党组织,形成一条无人替代的单线联络链路。1949年吴石亲自将标注到团级番号的“国防部长江江防兵力部署图”交到何康手中——这份直接影响渡江战役的情报,是他对革命的赤诚托付,更是对何家父子跨越生死的信任。1950年吴石在台湾就义后,仍是何康一手照料他留在大陆的子女,从骨灰迁回大陆到北京福田公墓的墓地选址,皆由他统筹安排,最终让吴石与何遂的墓茔并肩而立,续写着跨越生死的革命情谊。

参加《黄河大合唱》创作并首演的抗宣七队演职人员光未然等在何康家聚会。

抗战七宣队员漫画,图中有邬析零(首演指挥)、何康。

何家的义勇,从来不止于隐蔽战线。奶奶年轻时曾在上海生活,和堂姐何章生(何遂妹妹)同住,堂姐夫马德建也是福州船政毕业的福州人,时任上海电通公司的总经理。何遂早年为抗日奔走组建东北义勇军后援会,1932年5月,东北义勇军后援会更名为辽吉黑民众后援会。此次更名是为了规避国民党政府以“有碍外交”为由的破坏与阻挠,更名后朱庆澜任会长,何遂任副会长兼总干事长。1933年底,国民党政府下令解散辽吉黑民众后援会,满腔愤懑的何遂和朱庆澜不愿这份抗日力量就此消散,便将后援会账上剩下的部分资金用来资助上海电通公司把左翼电影《风云儿女》搬上银幕。那时有声电影刚兴起,他们就把怒火与呐喊藏进镜头,把对家国的眷恋、对侵略者的憎恨都融进旋律里,主题曲特意定名为《义勇军进行曲》。谁也没料到,这首饱含不屈与抗争的歌,会顺着灵响路的风、黄浦江的浪传遍全国,成为亿万国人的精神号角。而我们何家与这首战歌的血脉联结,也成了义勇密码里最滚烫的一笔。

奶奶最终从上海回到灵响路,除了何家的根在这里,更因为爷爷林祖欢——我爷爷是林家子弟,林家的英勇,同样与家国大义紧密相连。我们两家的缘分,早已在“保家卫国”的信念里深深扎根。

爷爷的叔叔林霆亮,是福州船政学堂驾驶班的高材生,更是中山舰首任舰长。当年他驾驶着这艘承载民族希望的战舰,在惊涛骇浪中守护海疆,用船政学子的硬核本领,书写着“御外侮、卫家国”的初心。爷爷追随先辈足迹远赴欧洲勤工俭学(比利时沙勒罗瓦,与里昂同为法语区),和聂荣臻、何长工同为校友。学成归国后,便投身于蔡元培先生创办的中法工学院任教。这所学校的前身是德国人创办的同济德文医工学堂,也就是如今同济大学的雏形。世事动荡中,德国人战败后,上海法租界的法国人赶走了校方,另办起中法工学院。可法国退还的庚子赔款迟迟不到位,学校陷入风雨飘摇的绝境,爷爷挺身而出,接任校长一职,用肩膀撑起了这所承载实业救国希望的学堂。奶奶总说:“你爷爷和何遂、林霆亮他们一样,骨子里都流着义勇军的血,有大义,更敢担当。”

何遂热河失陷后通电全国。

林家的英勇,更延伸到了世界舞台。林家的女婿吴方瑞毅然投身反法西斯战争,成为21名参加诺曼底登陆的中国士兵之一,他的名字被永久铭刻在二战诺曼底纪念广场上,让福州人的义勇精神跨越国界。从何家到林家,从灵响路的老宅到中山舰的甲板,从上海的隐蔽战线到诺曼底的战场,“义”是心中笃定的家国大义,“勇”是临危不惧的担当魄力。这份基因早已在两家人的血脉里交融,也成了福州这座英雄城的鲜明底色。

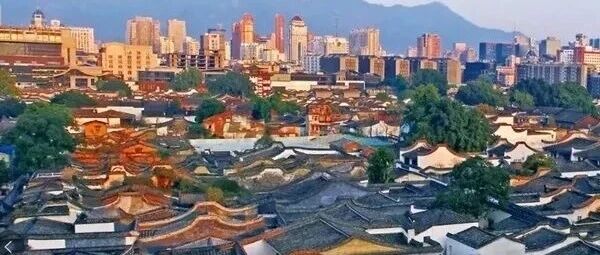

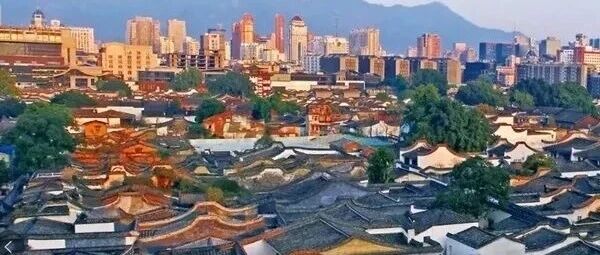

我们家的老房子藏着典型的福州古厝印记,杉木构架撑起宽敞的厅堂,石面地板映着暖煦阳光,后院里的无花果树是我的童年乐园。等我稍大些,一墙之隔的学校传来琅琅书声,勾得我满心向往。奶奶笑着揭秘:“这学校原是咱们家老宅拆迁改的。”她摸着我的头说:“你瞧这房子虽大,可家再大,也大不过国呀。”如今想来,正是这样质朴的家训,滋养着一代又一代的我们,让义勇密码始终清晰鲜活。这栋老宅就像三坊七巷其他明清古厝一样,历经岁月侵蚀仍守着福州民居的筋骨,每一道木痕都刻着两家人的精神传承。

何遂题词

如今再站在灵响牌楼前,市井喧嚣被牌楼轻轻隔开,不远处的学校仍传着清亮的读书声,身旁的古厝早已化作藏着故事的社区图书馆。风掠过檐角,仿佛能听见中山舰的汽笛长鸣,听见诺曼底战场的冲锋号角,听见黄河涛声里《黄河大合唱》的激昂,听见吴石交付情报时的低语,更听见《义勇军进行曲》穿透岁月的铿锵。何遂的奔走、吴石的牺牲、何康的坚守、林霆亮的护航、爷爷林祖欢的担当,还有林家女婿吴方瑞的跨国英勇,早已和灵响路的砖瓦、英雄城的肌理融为一体。

英雄城里藏着我的家,而何家与林家的故事,正是这座城的热血注脚。“义勇”二字早已刻进两个家族的血脉,成为代代相传的生命密码。愿福州永远激荡着风云气魄,愿我们每一个人都握紧这份密码——我们都是风云儿女,我们都是义勇军,以家为基,以国为魂,让那份跨越山海、联通世界的赤诚,永远响彻中华!

教授、主任医师,浙江大学医学博士,博士生导师。现任福建省医师协会副会长、福州市卫健委副主任、福州市科协副主席。曾先后在医院、高校、政府任医院科主任、研究中心主任、副院长、院长、副县长、副区长。挂任广西医科大学副校长、宁夏医科大学副校长。系福建省高层次人才、福建省百千万人才、福建省最美科技工作者、闽江科技传播学者。中宣部“时代楷模”群体成员之一,中宣部、科技部、中国科协“全国科普先进工作者”。