d074d3db-02d2-4fbd-8f7d-6189ac1b881c.jpg)

d074d3db-02d2-4fbd-8f7d-6189ac1b881c.jpg)

中西合璧,不仅是建筑的美学,更是脊梁的写照。

当你第一次走进厦门大学,

一定会被它的建筑深深吸引:

庄重典雅的西洋屋身,

却顶着一个飞扬飘逸的中式屋顶。

这种独特的风格,

被形象地称为“穿西装,戴斗笠”。

在芙蓉楼群、建南楼群,

你都能看到这道独特的风景线。

很多人惊叹于它的美,也不禁会问:

为何厦大的创办人陈嘉庚先生,

要如此执着于这种“混搭”风?

这背后,

藏着一代侨领的深意与风骨。

“嘉庚风格”建筑,

绝非简单的元素堆砌,

其核心在于 “中西合璧,闽南特色”。

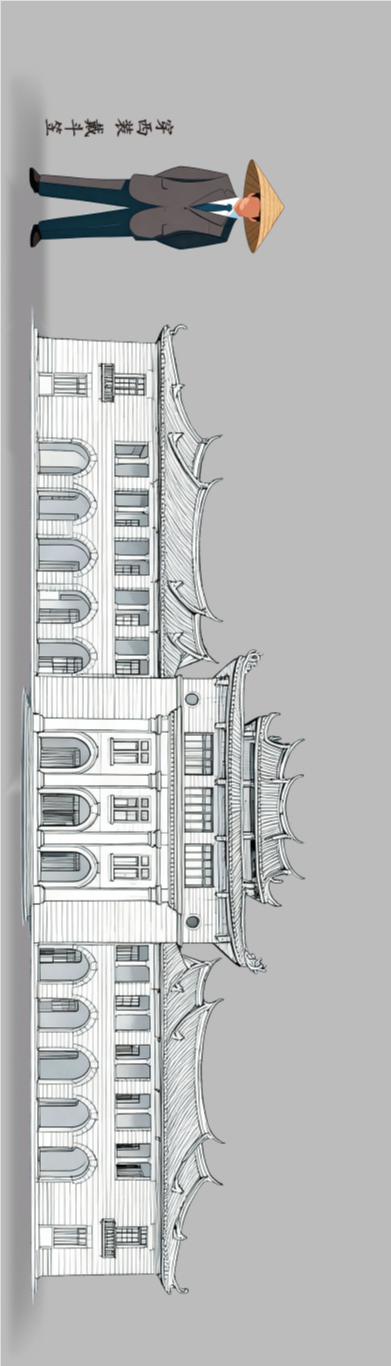

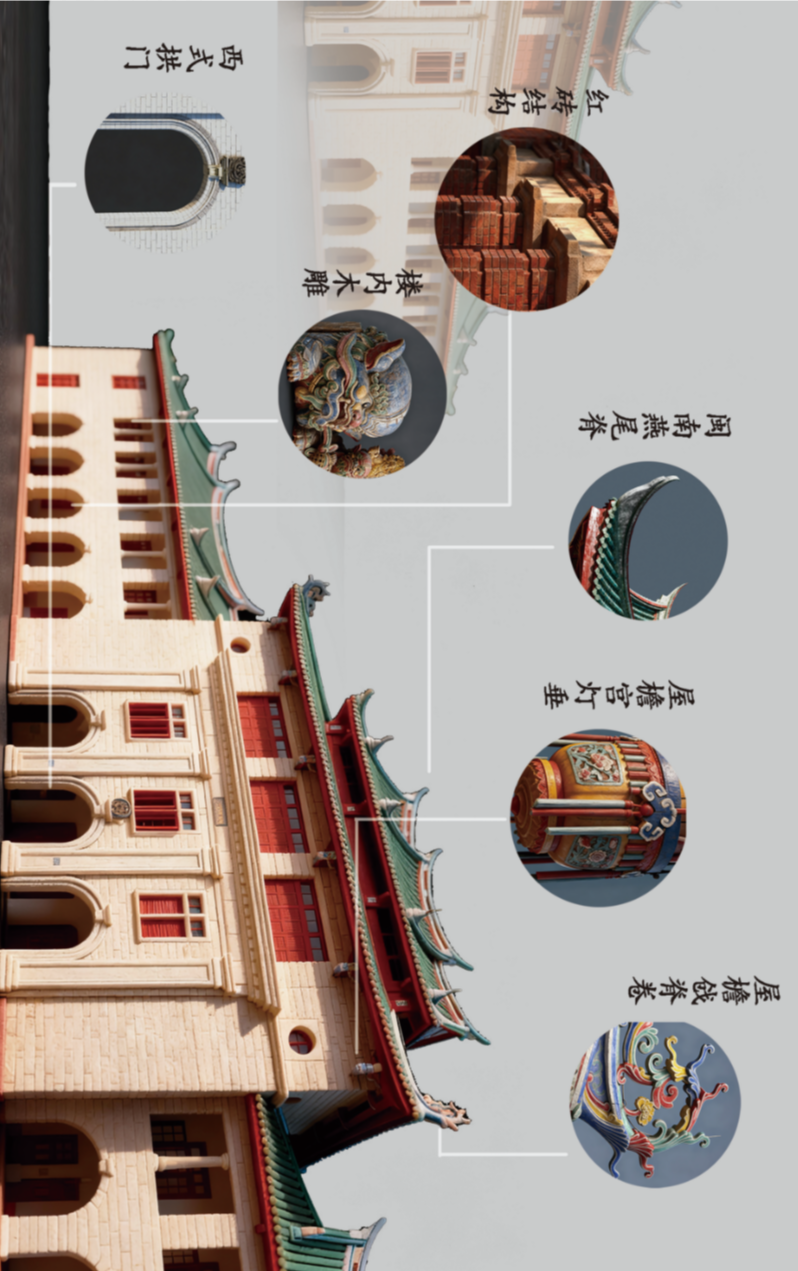

✦“西装”屋身:主体建筑采用西方,尤其是殖民时期常见的“廊式布局”,有着厚实的墙体、拱券和连续的柱廊。这使得建筑内部空间开阔,通风采光极佳,非常适合厦门湿热的气候,也体现了现代建筑的实用性与功能性。

✦“斗笠”屋顶:最画龙点睛的,便是那高高翘起的燕尾脊、歇山顶。这是纯正的闽南传统民居特色,红瓦绿瓦铺顶,檐角如飞,充满了东方韵律与乡土气息。

“穿西装,戴斗笠”示意图(福建日报社全媒体传播中心供图)

当西方的理性沉稳,

遇上东方的灵动飞扬,

便在陈嘉庚的手中,

和谐地融为一体,

成就了世界建筑史上独树一帜的

“嘉庚风格”。

陈嘉庚先生并非建筑师,

但他以企业家的务实

和爱国者的情怀,

亲自参与设计、监督施工。

他坚持这样设计,

原因深刻而动人。

文化自信的宣言:

“中国人的建筑,必须有中国人的样子”

20世纪初,中国积贫积弱,西方文化强势涌入。许多新建的大学、公共建筑完全照搬西式风格。但陈嘉庚不以为然。

陈嘉庚(左一)、林义顺(左三)、林文庆(右一)视察厦门大学建筑工地

他坚信中华民族的文化瑰宝不能丢。将中式大屋顶盖在西式楼体上,是一个象征性的举动:我们学习西方的先进科学技术(西装屋身,代表实用与理性),但我们的文化根脉与民族精神(斗笠屋顶,代表传统与灵魂)必须高高在上,不能动摇。这是在用建筑的语言,宣告一种不卑不亢的文化态度。

乡土情怀的寄托:

“让闽南学子,望得见故乡”

陈嘉庚是福建同安人,闽南的红砖古厝、燕尾脊是他最深刻的乡愁记忆。他将这些元素大规模运用于大学建筑,为远道而来的学子们,营造 “家”的感觉。

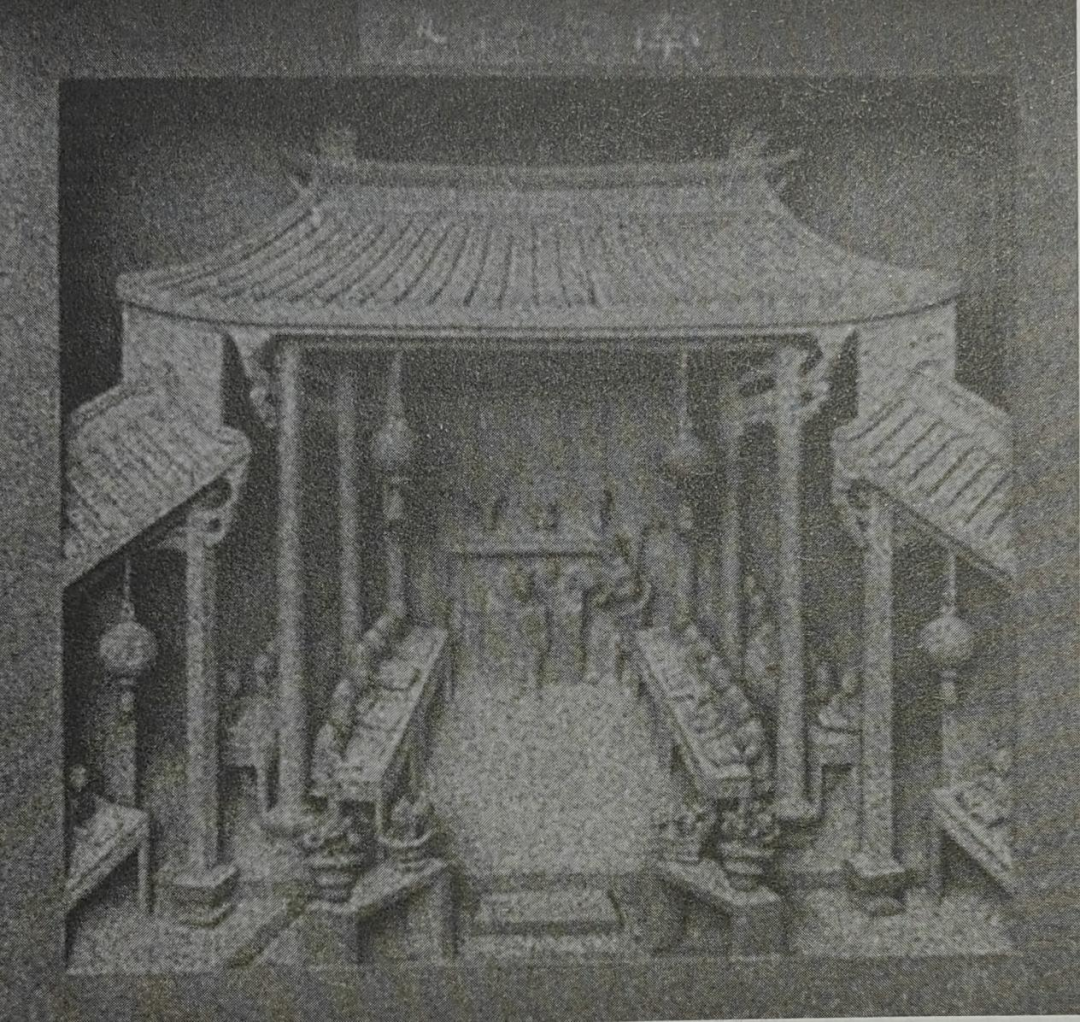

据陈嘉庚记忆还原的南轩私塾(鳌园石刻)

嘉庚建筑,是陈嘉庚个人审美品位与当地能工巧匠智慧碰撞的结晶,是南洋建筑与闽南建筑在实践中结合的成功范例。著名建筑学家陈从周称嘉庚建筑在中国“近代建筑历史上有其不可磨灭的地位,今后要定为宝贵文物来保护”。2016年,嘉庚建筑入选中国文物学会和中国建筑学会联合公布的“首批中国20世纪建筑遗产”名录。

务实创新的精神:

“中为主,西为用”的实践

陈嘉庚是著名的实业家,他讲究成本与效率。西式的钢筋水泥结构,施工更快,空间利用率更高;而中式的屋顶木构、瓦作等,则可以由本地工匠就地取材,用传统工艺完成。

创建初期的集美学校

这种结合,既降低了建造成本,带动了本地就业,又巧妙地实现了 “中学为体,西学为用” 的思想。它告诉人们,传统与现代并非对立,完全可以取长补短,创造出新的、更优的解决方案。

今天,

当我们再次审视这些

“穿西装,戴斗笠”的建筑,

会发现它们早已超越了美学范畴,

成为一种精神符号。

厦门大学全景

它们诠释了

“自强不息,止于至善”的校训精神,

中西合璧,

本身就是一种包容、学习、

然后超越的“自强”过程。

它们树立了文化融合的典范,

在全球化的今天,

如何对待外来文化与本土传统?

近百年前的陈嘉庚,

已经用砖瓦给出了答案

——立足本土,博采众长,

形成自己独特的标识。

群贤楼3D图(福建日报社全媒体传播中心供图)

它们是无言的爱国主义教材,

每一座“嘉庚建筑”,

都在静静诉说着

一位爱国华侨倾资兴学、

复兴民族的赤子之心。

厦门大学的“穿西装,戴斗笠”,

从来不是一种偶然或怪诞的审美。

它是陈嘉庚先生

用砖石瓦砾写就的哲学诗篇,

是文化自信、乡土情深

与务实精神的三重奏。

下次你若有机会踏入厦大,

别忘了抬头看看

“西装”与“斗笠”的完美结合。

那不仅是建筑的顶峰,

更是一个时代的风骨,

穿越百年,

依然在我们头顶熠熠生辉。