11月23日下午,厦门外国语学校附属小学成功承办第五届中国基础教育论坛微论坛“创新人才早期培养的育人模式探索”。活动受到教育界广泛关注,线上直播点击量达到167.1万,居41场微论坛的榜首,吸引力和影响力显著。

星火启幕,蓉城聚慧

论坛伊始,本场活动主持人厦门外国语学校附属小学德育处副主任陈沁老师隆重推介学校科学教育宣传视频《这里,让科学的梦想真实发生》,生动呈现了学校在科技创新教育方面的探索历程与育人成果。

《这里,让科学的梦想真实发生》

厦门市教育学会会长林佳添发表致辞,他指出,本次微论坛聚焦创新人才早期培养,具有重要的时代意义。他期待能通过本场论坛的深入研讨,推动建立可复制、可推广的创新人才早期培养范式。

理念引领,体系建构

在主旨报告环节,厦门市教育科学研究院杨传绿老师作《中小学拔尖创新人才培养体系的建构与实践》报告,分享了厦门在拔尖创新人才培养方面的探索经验,介绍了厦外附小等多所厦门中小学的实践案例。

厦门外国语学校附属小学书记刘玉斌以《“少年科学院”模式下创新人才早期培养探索》为题,从理论奠基、模式建构、实践成效三方面,分享了学校三十年来以“少年科学院”为枢纽的育人体系。

路径探微,实践生花

在案例分享环节,厦外附小师生代表分别从不同维度呈现了校本化实践成果。

潘雨婷老师系统阐释了“一个中心、两个支点、三条路径、四个转变”的科学创新思维培养路径。

刘阳丹老师与学生代表王鸿轩、高宜恩共同展示《实践融合,知行共生——跨学科项目式学习 赋能学生多元成长》,充分展现了教师的育人智慧与学生的学习成果。

谢怡君老师分享了以“平台—机制—标尺—参与”为核心的小学科学创新素养评价体系。

黄福裕老师则回顾了启明星少年科学院三十年探索成效,通过生动案例展现学生从“好奇”到“创造”的成长轨迹。

圆桌共话,协同育人

圆桌论坛以“校家社协同下创新人才早期培养的实践路径”为主题开展。

北京师范大学李小红教授提出,创新人才培养的核心在于育人方式的变革,要营造一种促进学生敢创新、敢质疑的氛围。

南京师范大学郝京华教授认为,在家庭中,家长不要急于给出答案,而是要耐心陪伴孩子解决问题。

厦门大学曹晓宇教授从学校科学副校长角度,结合“儿童化学”实践经历,提出儿童的科学研究应该安全、有趣、深刻。

家长代表、新东方厦门学校党委书记吴冬冬认为,在创新人才早期培养的生态链中,家长应主动扮演好关键角色。

最后,厦门外国语学校附属小学校长林友深围绕“信任陪伴、机制保障”等关键词对圆桌对话进行总结,倡议在校家社协同理念指引下,为国家建设培养更多优秀的创新人才。

专家点睛,未来可期

在总结点评环节中,教育部基础教育质量监测中心李小红教授高度肯定了厦门外国语学校附属小学在创新人才早期培养方面的系统探索与实践成果。

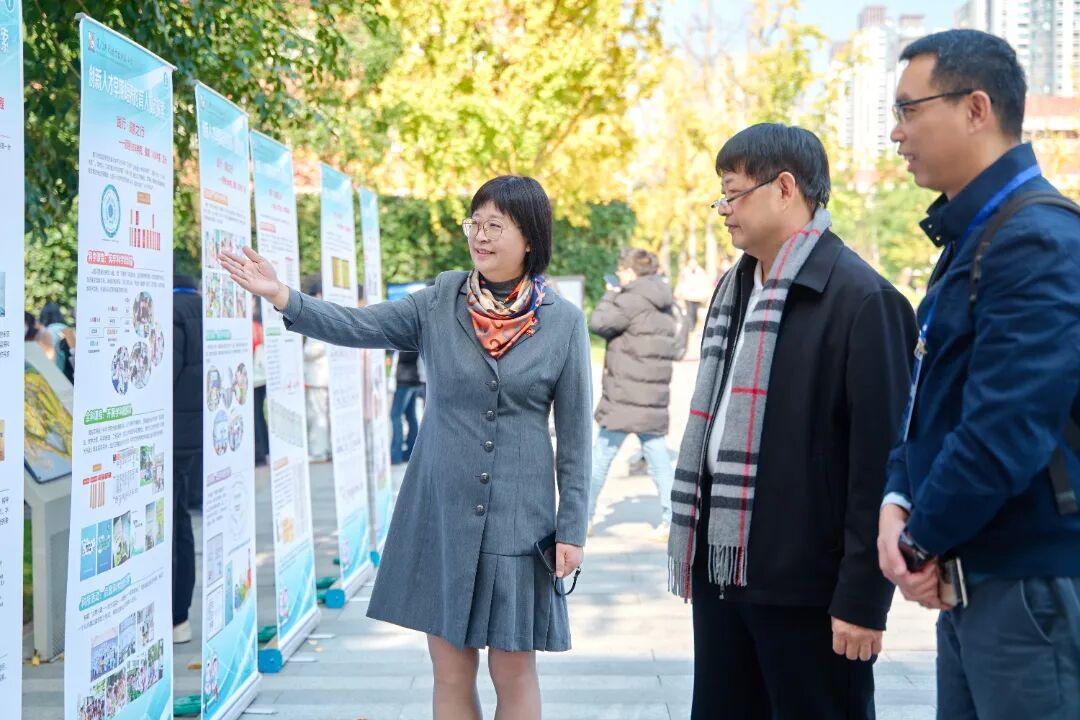

场外撷英,育人风景

本次论坛场外设有系列主题展览,包括学校办学成果展、学校科学教育成果展、学生科技创新作品展等,全面呈现学校育人成果与学生综合素养。

本次微论坛展现了厦外附小三十年来在科技创新教育领域的深耕与突破。近年来,厦外附小在创新人才早期培养方面成果显著。学生目前已在各级科创大赛中斩获国家级、省级、市级奖项数百项。多位科学教师获得“全国优秀科技辅导员”等荣誉,教师在论文发表、课题研究、技能竞赛等方面硕果累累。学校获得“中国少年科学院科普教育基地学校”“福建省基础教育教学成果特等奖”等荣誉。