三杉生物科技有限公司实验室,工人观察组培苗 林子杰 摄

“这里生态环境优越,高山立体小气候独特,让我们培育出的多肉品相好、成本低,订单供不应求。”该公司负责人陈寿强介绍,目前公司已掌握89个多肉品种组培技术,可为市场提供860多种多肉组培种苗,年产量达2000万株。产品不仅畅销云南、山东、江西、广东等地,还远销日本、韩国等国家,带动周边100户农户种植高山冷凉花卉,每户增收6万元以上。

这个绿色产业的发展,离不开一个人和一片林。

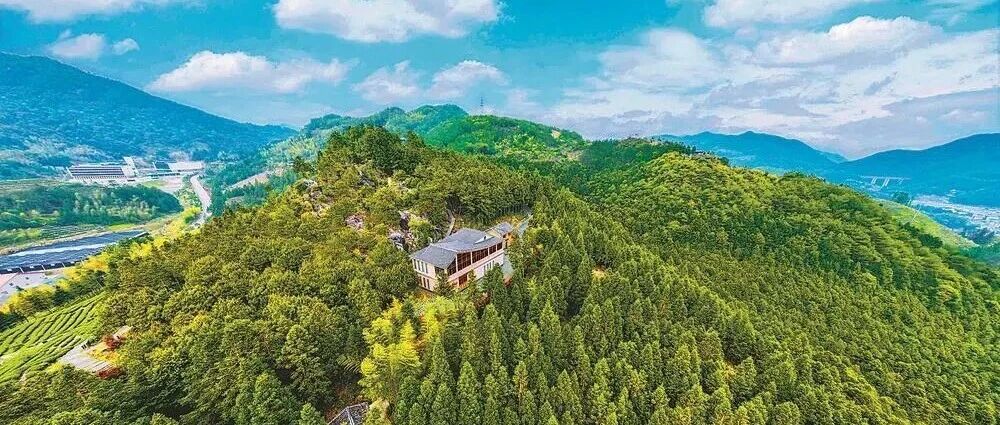

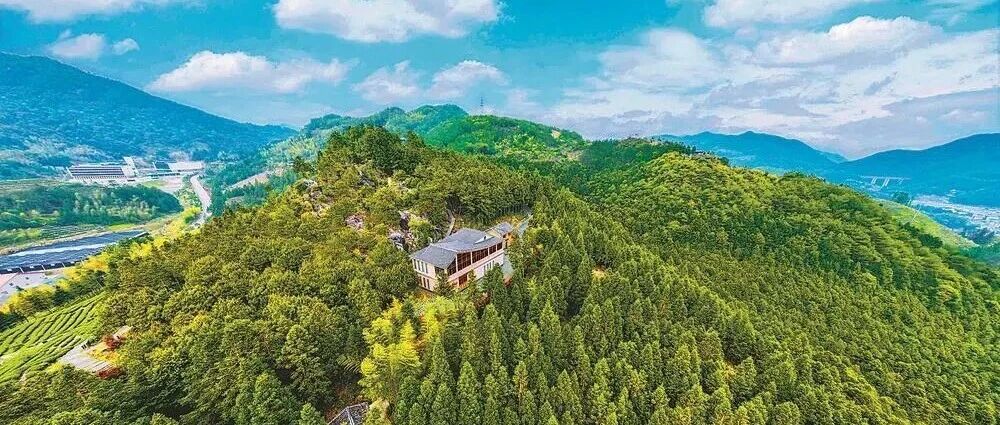

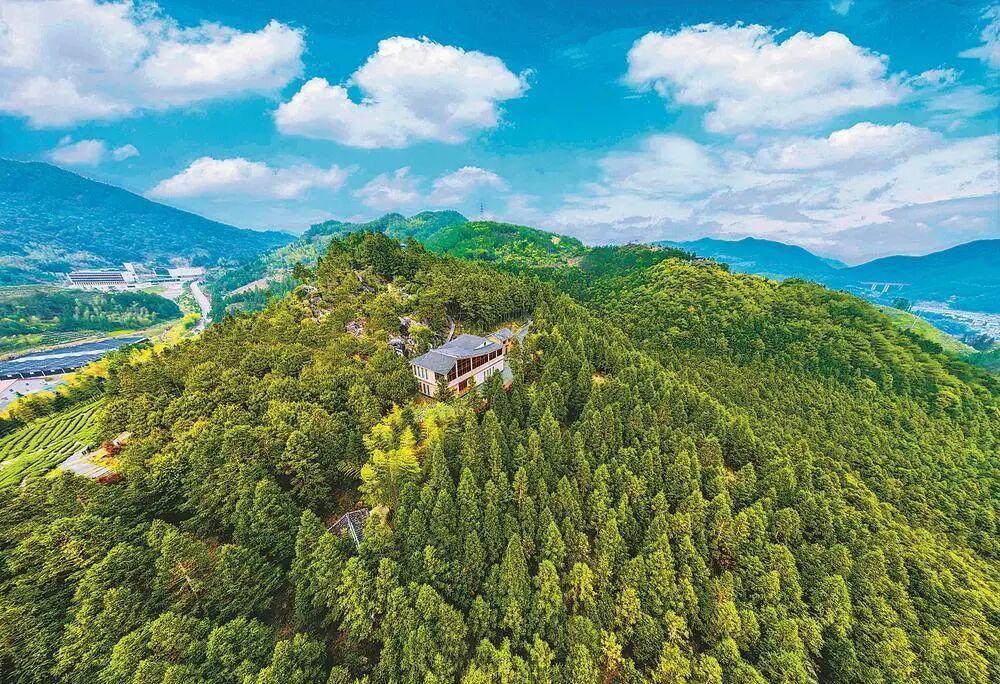

20世纪80年代,后洋村村民黄振芳带领全家上山开荒,掀起造林热潮。在他带动下,后洋村林地面积扩展至7307亩。

黄振芳家庭林场 陈义冰 摄

青山已成,产业渐兴。后洋村探索“林养、林种、林游”融合发展的新路子,牧业、花卉、林下中草药种植等绿色产业纷纷在此落地生根,“绿水青山”正加速转化为“金山银山”。

“现在,我们把村里的林木资源盘活了,不仅有林下种植、养殖的收入,通过‘碳汇贷’,还让山林的生态价值变成了真金白银。”后洋村党支部书记张妙香说。

2022年,周宁县创新性地将林木资源折算成碳汇价值,后洋村以此作为质押担保,成功获得周宁县首笔10万元“碳汇贷”,成为全县首个“卖碳翁”;2024年,黄振芳家庭林场获颁全市首张宁德林业产业经营票证,并获得“林e贷”综合授信300万元……

从黄振芳挥动铁锹落下第一抔土,到如今碳汇贷成功落地、多肉种苗畅销海外,周宁的绿色发展之路越走越宽。借青山之势,周宁县在放大生态效益上下足功夫,全力构建现代农业体系,推动“生态佳”迈向“生态+”,走出一条人养山、山养人、山青人富的循环之路。

在玛坑乡小寻盆苑基地的大棚里,又是另一番生机盎然的景象:满眼翠意扑面而来,一株株杜鹃依势而长、姿态各异,构成了一幅幅灵动的生态画卷。基地负责人李洪斌,是这场“美丽事业”的创始人。

2018年,他相中家乡的发展潜力,创办小寻盆苑基地,开启杜鹃种植的规模化、产业化发展之路。此后,经过不断摸索和外出学习,李洪斌的种植基地从最初的30平方米,逐步扩展到如今的10亩。

“无论从气候条件,还是用地成本,周宁是我发展杜鹃种植的最佳选择。现在有电商直播,我们连销售门店都省了。去年公司的销售额能达到30万元左右,未来还有更大的增长空间。”李洪斌自信满满地表示。

周宁的绿水青山,不仅孕育了特色产业,更吸引着八方游客慕名而来。走进泗桥乡溪口村,水上泛舟碧波荡漾,沿岸烧烤营地炊烟袅袅,林间森林小火车穿行而过,欢声笑语不绝于耳。

“这里依山傍水,不管是泛舟赏景还是露营烧烤,都能找到放松的乐趣,太适合周末出游了。”游客张雅说。

溪口村位于泗桥乡东北部,地处华东第一高山人工湖——芹山湖下游,交通便利、风景秀丽,水域面积广阔。近年来,该村先后获评省级乡村旅游特色村、省级乡村振兴试点村、市级金牌旅游村等,生态旅游的名片越擦越亮。

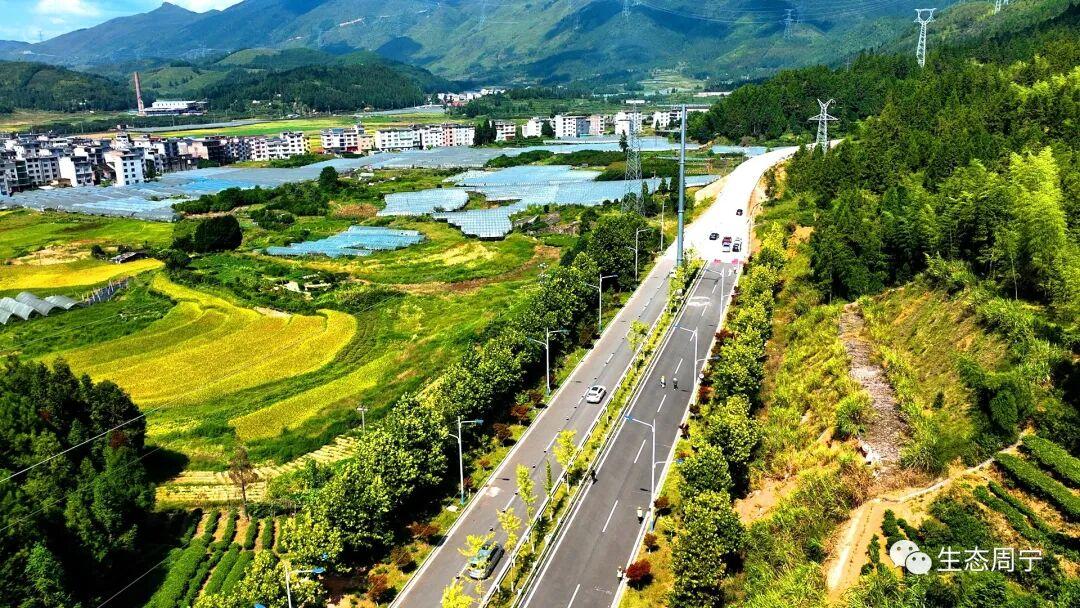

依托得天独厚的自然资源,溪口村累计投入3000余万元,精心打造“水韵溪口”高山休闲文旅IP,布局高山峡谷漂流、水上乐园、烧烤露营、垂钓采摘、森林火车、山地越野等数十种新兴文旅业态,大力发展水上经济、清凉经济,实现从“偏远山区”到“热门景区”的转变。

“去年纵三线周宁浦源至纯池段公路通车后,溪口村到城关的车程由原来的50分钟缩短至20分钟,旅游产业越发红火。”溪口村党支部书记徐景辉高兴地说,今年以来,该村接待游客超6万人次,村民人均年增收近万元。

一棵树,蔓延成一片林;一片林,蹚出了一条路。而今,周宁的生态产业版图不断拓展:草珊瑚、黄精、金线莲等林下药材在林间扎根生长,全县林业总产值已突破20亿元;连绵的茶山郁郁葱葱,茶产业综合产值高达18.7亿元;多肉、小菊、杜鹃等特色花卉苗木点缀山野,全产业链产值超4亿元。与此同时,生态旅游热度持续攀升,今年入夏以来,周宁接待避暑旅游人数约108万人次,同比增长20%……

往

期

推

荐

图文来源:闽东日报 魏知秋(原标题:《从“绿起来”到“富起来”》)

本文编辑:汤文娟

二审:魏知秋