283abadf-7858-4d90-b7c9-0a3b2a39c20c.jpg)

283abadf-7858-4d90-b7c9-0a3b2a39c20c.jpg)

“赤子功勋——南洋华侨机工回国抗战纪念展”厦门大学嘉庚学院巡展

1939年,南洋华侨筹赈祖国难民总会主席陈嘉庚发起组建海外支援抗战华人群体——南侨机工(全称南洋华侨机工回国服务团),包括3200余名来自东南亚多国的华侨青年司机和修理工。抗战危急时刻,陈嘉庚遂发起招募,要求应募者具备驾驶技能及爱国志愿,南侨机工队伍分9批回国,以滇缅公路为运输主线,在海拔3000米的横断山脉与瘴疠、空袭等威胁下,累计抢运军需物资约50万吨,承担抗战期间国际援华物资运输任务,筑起一条“不沉的补给线”。

华侨领袖的召唤

抗战爆发后,日军封锁沿海。广州失守以后,滞留在香港的2万多吨军火,必须转从滇缅公路运入。国民政府在昆明设立西南运输处,并在新加坡和缅甸仰光设立办事处,负责把军火物资从香港经新加坡移囤仰光,然后从滇缅公路运入昆明。但当时国内司机与汽车修理工十分匮乏,一时要训练这种人才,远水救不了近火。

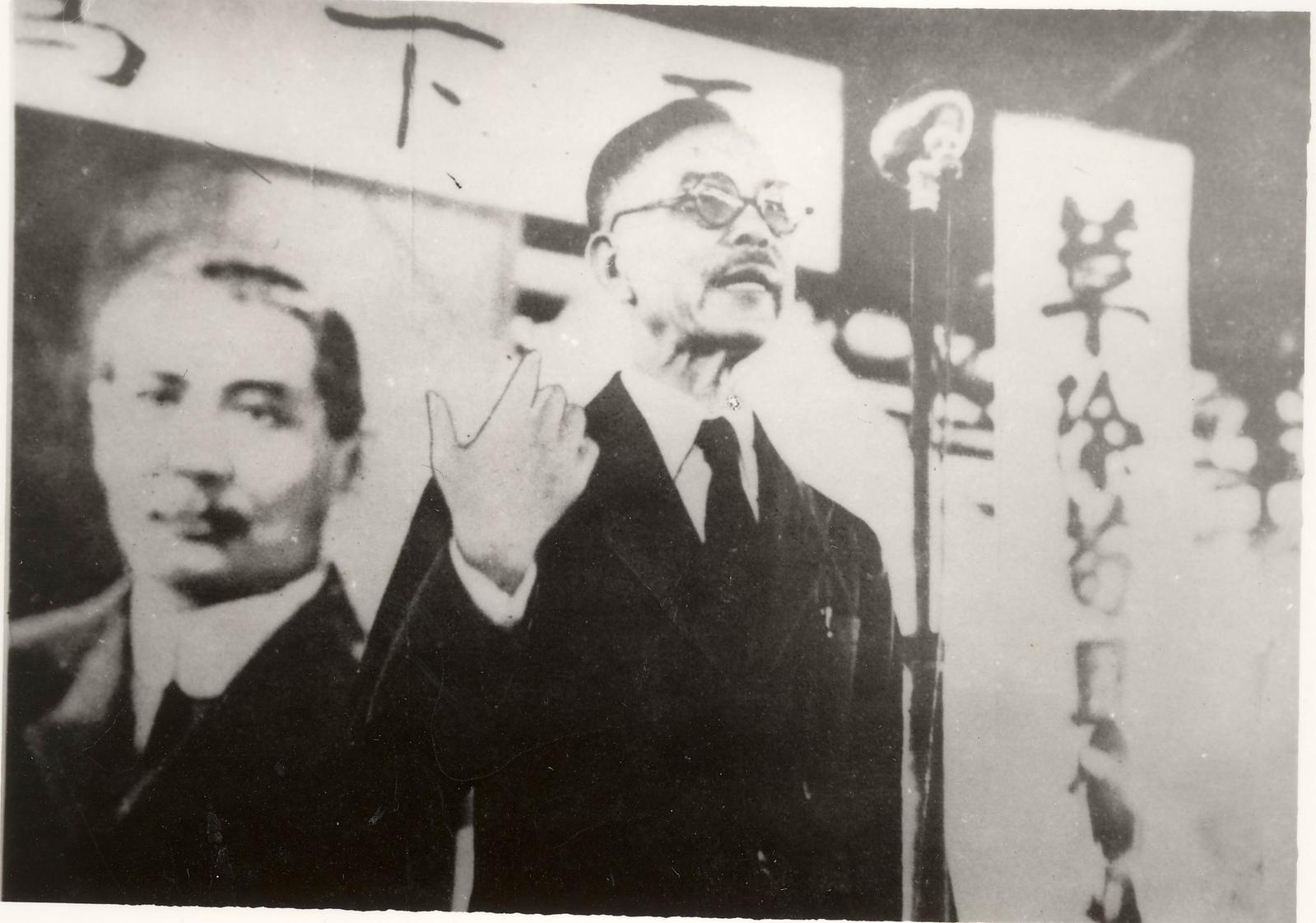

陈嘉庚先生动员华侨机工回国服务

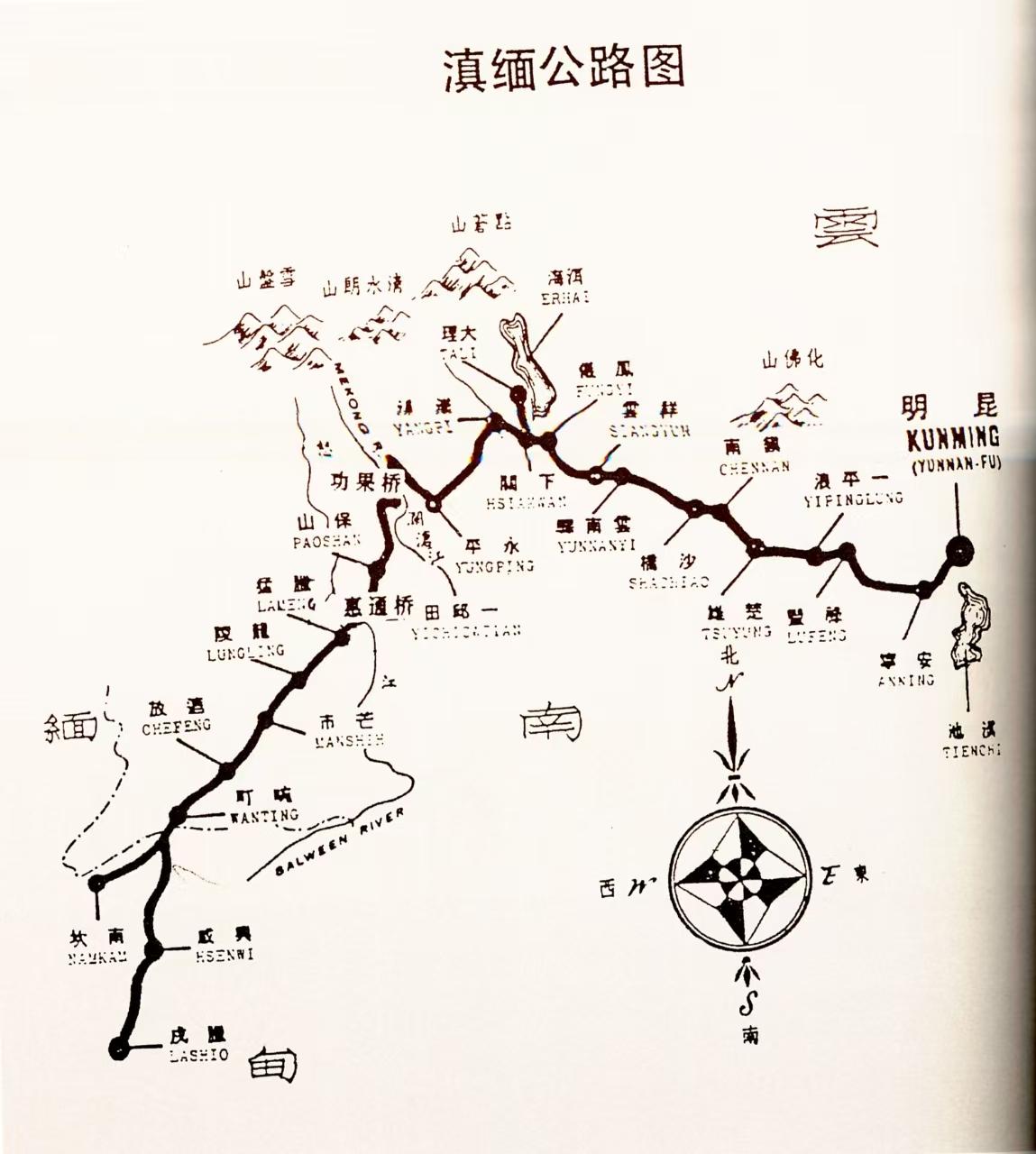

于是,国民政府军事委员会西南运输处致电南侨总会主席陈嘉庚,希望代招募熟练的汽车驾驶员及修车机工回国,以救燃眉之急。滇缅公路北起中国的昆明,南至缅甸的腊戍,全长1146公里。这条刚建好的公路翻越深谷,迂回于崇山峻岭之中,路面崎岖不平,且要横穿怒江、澜沧江和漾濞江的急流,地势极为险恶。如此恶劣的行车条件,没有熟练技术的驾驶员是无法胜任的。

“赤子功勋——南洋华侨机工回国抗战纪念展”

陈嘉庚接函后,与诸位侨领立即开会,并于1939年2月以“南侨筹赈总会”发出《征募汽车修机人员回国服务》的第六号通告:“本总会顷接祖国电委征募汽车之修理人员及司机人员回国服务,凡吾侨具此技能之一,志愿回国以尽其国民天职者,可向各地华侨筹赈会或分支各会接洽。”陈嘉庚发布《第六号通告》不久,又后续发出第七、八、十四、十六号系列通告、文件,系统动员华侨机工回国服务。

槟城接到南侨总会的通知后,积极响应陈嘉庚主席的号召,即刻召集各方面的汽车司机前来商谈,并转达陈嘉庚主席对此事的关切,得到大家的拥护和支持。1939年2月,第一批应招的华侨机工共80名,在怡和轩俱乐部举行欢送会,陈嘉庚向回国的华侨机工讲了为国服务的意义:是保卫国家,为争取民族生存而斗争,是代表千百万侨胞出力,要坚持到抗战的最后胜利。

在1146公里“生命线”上

据统计,从1939年2月至9月,由南侨总会组织回国的华侨机工共计有近3200人。他们当中有800多人为福建籍华侨,他们来自南洋各地,满怀爱国激情,发出“生是中国人,死是中国鬼”的誓言,回到祖国投身抗日卫国战争的洪流。他们先从新加坡乘船到越南的西贡,转乘火车到达河内,再乘坐火车到云南昆明,集训后投入到滇缅公路这条军火运输线上,主要路线是缅甸腊戍至昆明。在滇缅公路崎岖艰险的1146公里“生命线”上,他们克服种种困难运送各种军需物资45万吨,运送中国军队10万人入缅抗日。

“赤子功勋——南洋华侨机工回国抗战纪念展”展出的滇缅公路图

在回国的华侨机工中,有四位女华侨青年投笔从戎,回国参加抗战,其事迹更是感人。

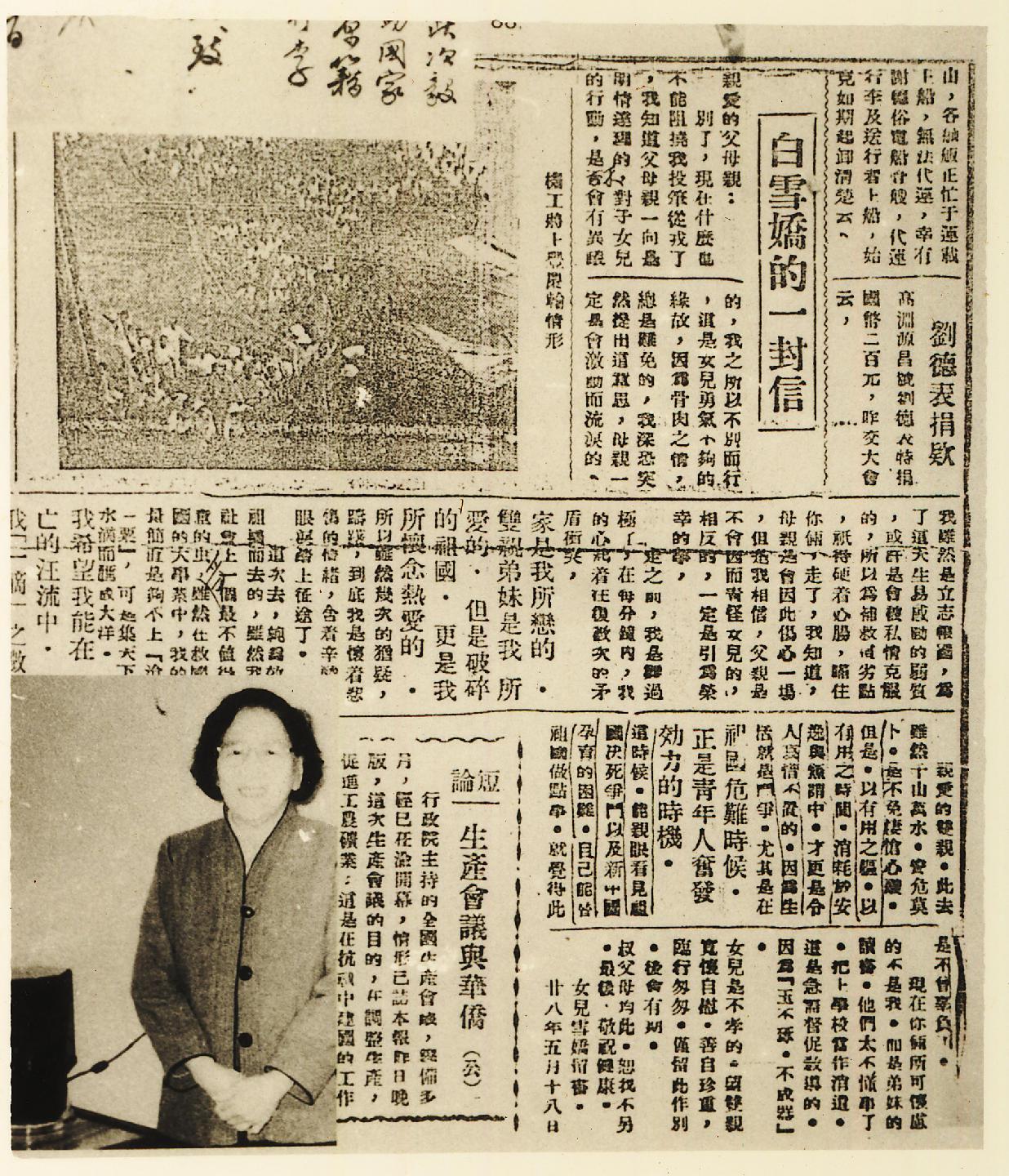

白雪娇写给家人的信,刊登在报纸上

女教师白雪娇,出生在马来西亚槟城的一个商人家庭,在爱国主义的感召之下,她毅然投身抗日洪流,参加华侨机工队伍。在临行之前,她写给父母亲的一封告别信说:“家是我所恋的,双亲和弟妹是我所爱的,但破碎的祖国,更是我所怀念热爱的。所以我是怀着悲伤的情绪,含着辛酸的眼泪踏上征途了。”“虽然在建国救国的大事业中,我的力简直够不上沧海一粟,可是集天下的水滴汇成大洋。我希望我能在救亡的汪流中,竭我一滴之微力。”这些女华侨青年们热爱祖国的赤诚之心,多么难能可贵,令人钦佩和赞叹!

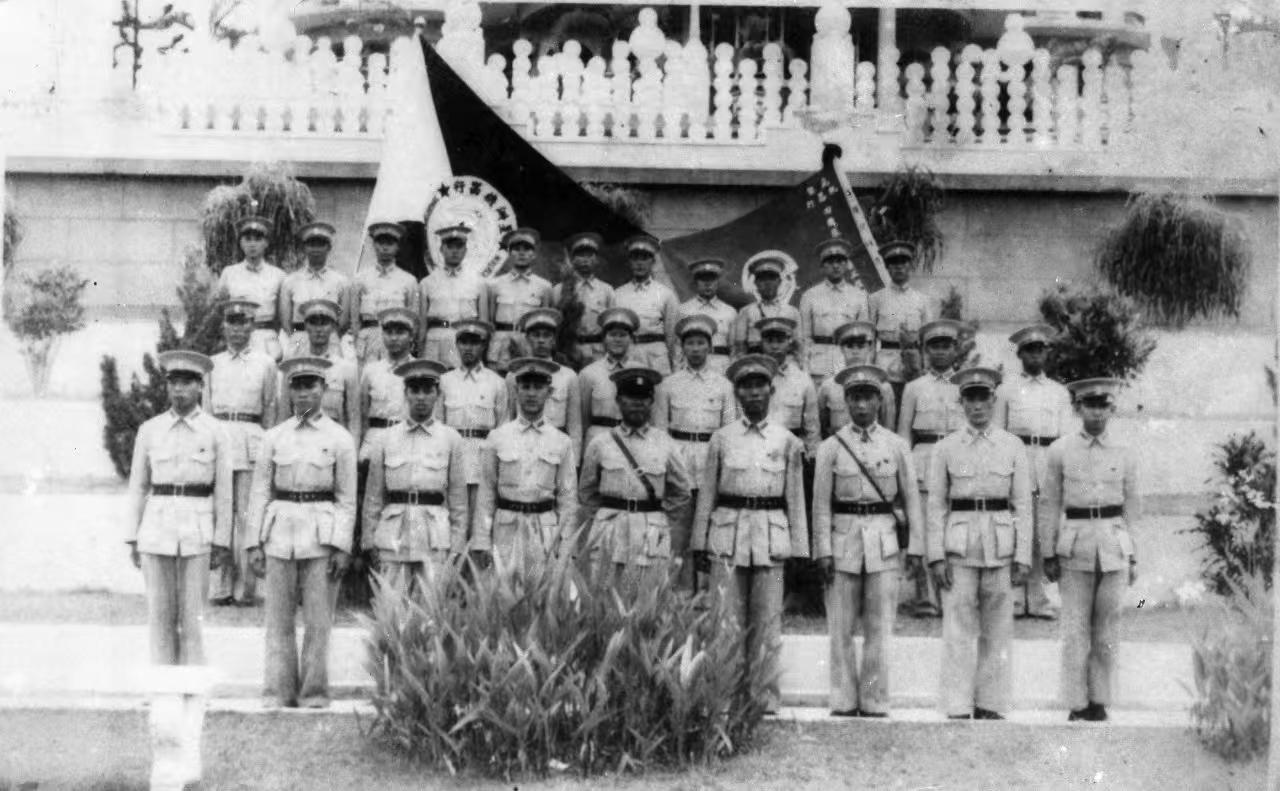

响应动员回国的南侨机工

回国的南侨机工,经短期军训后,由西南运输处编入各运输大队。滇缅公路条件很差,驾驶非常艰难。更成问题的是,沿途没有宿舍和休息站,其艰苦的程度是可想而知的。如此的恶劣环境,还要面对敌机无情炮火的扫射,华侨机工们要受到精神和肉体的双重煎熬,有些人因而病倒了。但华侨机工们,并没有被困难所吓退,而是迎着困难上,咬紧牙关紧握方向盘,奔驰在抗日战争的运输战线上。

1940年曲江和越南的“咽喉”相继失守,滇缅公路成为运输军用物资入境的唯一通道。日本侵略者为切断这条中国对外唯一的交通大动脉,派出大量飞机对滇缅公路特别是怒江上的惠通桥和澜沧江上的功果桥进行狂轰滥炸,有数百名骁勇顽强的南侨机工被日机炸死。

在生与死的抉择上,他们有足够的思想准备,随时准备为报效祖国而捐躯,死而无怨。在3000多名南侨机工中,有1000余人为祖国的抗战献出了宝贵的生命。南侨机工加入运输队伍后,每月通过滇缅公路运入中国的军用物资达1万吨。从1939年3月至1942年5月,华侨机工们运送了10万中国远征军入缅作战,他们抢运了45万吨军火物资入境。并在西南运输战线上抢修了上千辆军、民用车辆。

陈嘉庚自始至终关注着行驶在1146公里“生命线”上的南侨机工,考虑到机工们的住地所在多不便利,无从寄付家用给南洋的亲属。1939年12月,陈嘉庚专门写信给国民军事委员会西南运输处少将处长陈质平,要求设立汇兑处,并派专人负责,“以便侨工汇寄款项”;“余闻悉滇缅路办理及待遇司机不善事,难免寝食不安。” 陈嘉庚放心不下机工们的生活,不仅派员实地考察、专设常驻代表,还根据报告和反馈,向西南运输处提出增设停车站、机工宿舍、医疗站和停车场等切实要求,由南侨总会向机工们赠送蚊帐、毛毯、奎宁等日用品及药品。1940年3月、11月,已是花甲之年的陈嘉庚两次率团来到滇缅公路慰问南侨机工。

为侨为国 希望在延安

1940年3月,陈嘉庚组织“南侨回国慰劳团”从新加坡乘“丰庆轮”回国。途经仰光时,由国民政府驻仰光总领馆、救灾总会、福建公司、广东公司等16个单位,联合在缅甸华侨中学召开欢迎大会,到会各界侨胞及集美校友共600多人。陈嘉庚向现场的侨胞发表演说,表明回国后将考察内地各省建设实况,然后前赴各战区慰问前方军民,并拟抽假回闽,省亲故乡父老。

1940年的南洋考察团一行,是对祖国抗日形势进行的一次多线路、多方位的全盘考察。除了国统区各大城市之外,当时的陈嘉庚还特意选定了一个特殊的目的地——延安。无论国内、海外还是西方,都非常关心“南侨回国慰问视察团”的延安之行。

5月31日陈嘉庚进入延安地区。南侨回国慰问视察团在延安住了九天,参观了抗大、陕北公学、鲁艺、女大等,还与100多名南洋华侨子女和集美、厦大两校出来的学生见面,同财政、司法官员座谈,有一位银行行长曹菊如是福建龙岩人,会说闽南话,免去了翻译之苦,他向陈嘉庚详尽介绍了边区经济的自力更生情况。

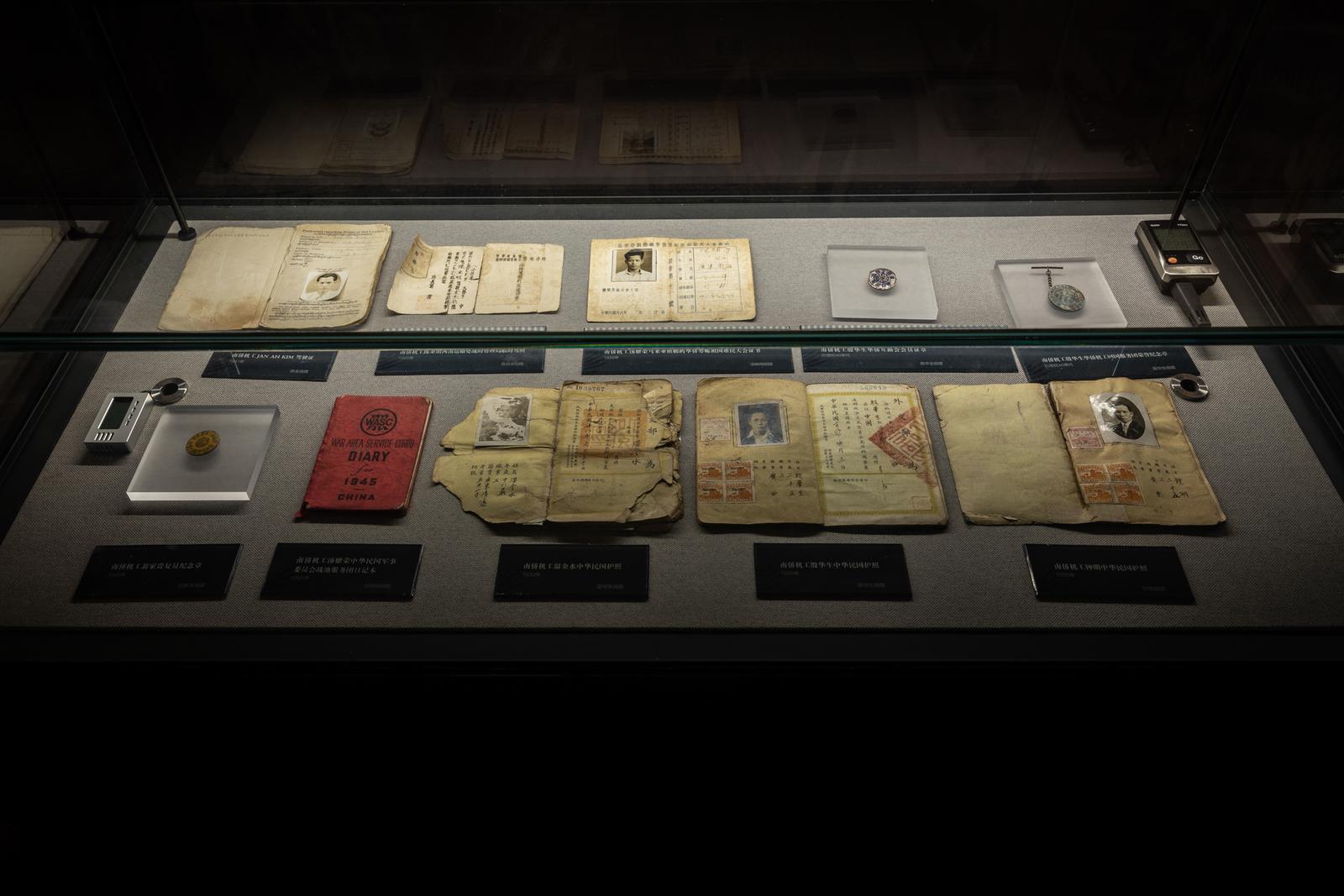

“赤子功勋——南洋华侨机工回国抗战纪念展”部分展品

在归途中,陈嘉庚对秘书兼翻译李铁民说:“中国之希望,竟然在延安。”显然,访问延安的9天时间,改变了陈嘉庚的认识。1940年12月,陈嘉庚结束回国慰劳后,取道滇缅公路回新加坡。路经仰光时,缅甸侨胞在福建观音亭(庆福宫)举行欢迎大会,缅华各界有幸最早听他亲自报告一路的所见所闻。缅甸华侨徐四民(祖籍厦门,香港《镜报》创始人)回忆说:1940年12月15日,在仰光华侨举办的欢迎陈嘉庚大会上,陈嘉庚介绍了国内抗战形势,特别是延安团结一致打东洋,军民一家,吏治清廉的事实,指出“中国的希望在延安”,这给自己带来了强烈的震撼,影响了自己一生。

经过艰苦抗战,中国人民终于取得了抗日战争的伟大胜利。1947年11月30日,为了表彰华侨机工的爱国精神,马来亚雪兰莪华侨筹赈会曾在吉隆坡的广东义山亭为殉难机工建立了一座纪念碑。1989年5月,在华侨机工回国参加抗日战争50周年之际,云南省政府在昆明西山公园的滇池之滨建立纪念碑。碑的正面镌刻有“南洋华侨机工抗日纪念碑”11个镏金大字,碑座侧面和背面碑文,记述了南洋华侨及南侨筹赈总会对祖国抗日的贡献。

牺牲的1800多名南侨机工,他们永远长眠于滇缅公路上。南侨机工的抗战史,是中国华侨历史上一次人数最为集中、组织最为有序、经历最为悲壮和影响最为深远的爱国行动。海外赤子功勋,民族光辉事迹,永远在历史中闪耀光芒。陈嘉庚在《南侨回忆录》中写道:从1939年至1942年短短3年多,南洋机工不畏艰苦、冒险犯难地维持“抗战输血管”——滇缅公路的通畅抢运45万多吨的军火。但是在运输处解散后,大多数的机工处境非常困苦,失业、失所、饿死、病死的都有。原厦门华侨博物院副院长陈毅明教授表示:南侨机工是中国现代历史上一个空前绝后的、很独特的群体,代表了海外华人对日本发动侵略战争的态度,可以说是同仇敌忾。这个群体是在特定的历史时空中产生的。

*本文在原文基础上略有删减

本文供图:华侨博物院