948ed2e8-f9c9-4ed8-93ae-3f751741835c.jpg)

948ed2e8-f9c9-4ed8-93ae-3f751741835c.jpg)

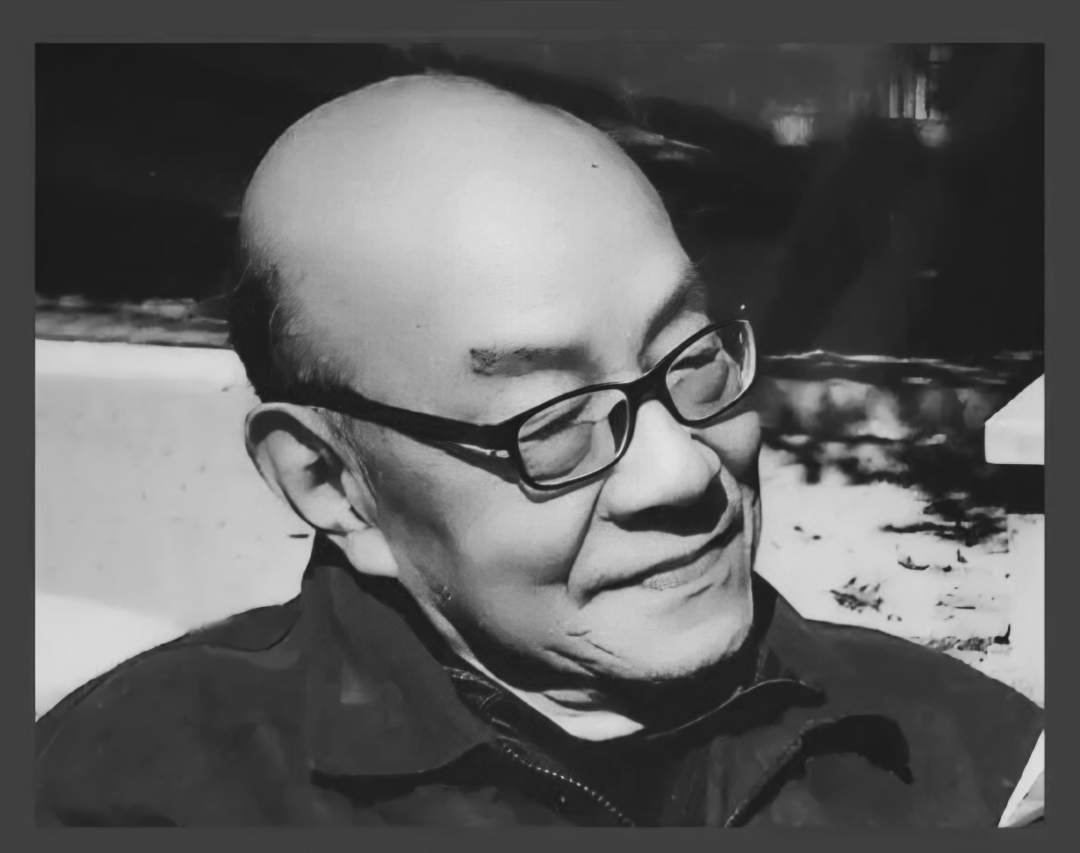

2025年11月18日,徐明新老爷子安然辞世,享年九十有九。消息传来,哀思如潮,瞬间漫过心头,沉甸甸哽在喉间。这位《福建日报》原副总编辑,是我心中当之无愧的好党员、好“报人”、好长者——他曾以笔墨为刃记录时代洪流,如今已然化作了晚辈们记忆长河里一颗温暖而恒久的星辰。早想提笔细数他的生辉往事,不料未及完稿,竟成永憾,唯有以文寄思,遥送大先生,以此表达迟来的致敬。

他是一位纯粹的追光人

1928年出生的徐明新,成长于山河破碎、风雨飘摇的年代。1947年入读上海圣约翰大学,在新闻系课堂上,他找到了“以新闻报国”的人生追求。1949年2月,他在校中加入新民主主义青年联合会,投身革命。四个月后他义无反顾参加中共福建省委在上海组织的新闻队,跟随南下大军奔赴尚未完全解放的八闽大地,参与了《福建日报》的创办筹备工作。

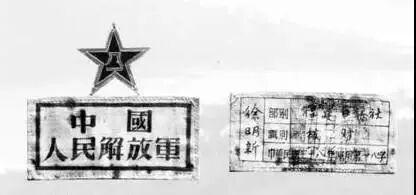

▲1949年中国人民解放军进军福建时,徐明新作为校对工作人员佩戴的胸章和红五星帽徽

创刊之初,是难以想象的艰苦卓绝。白鹤山腰的东岳庙成了临时办公点,夏日酷暑难耐,蒸笼一般,一群年轻人挤在简陋的大通铺,嚼着硬如树皮的笋干果腹,却也能苦中作乐,借着蚊帐在山溪里捕鱼,给清苦的日子添上一丝鲜甜;摇曳的灯火下,意气风发的他们摇着老式手摇印刷机,通宵达旦排版印出万份创刊号,油墨香里氤氲着的,是一颗颗“为人民立言”的赤子初心。这段“炮火中创刊”的岁月,铸就了他对党的新闻事业矢志不渝的忠诚。从此,他将对党的忠诚、对人民的责任,化为脚踏实地、埋头苦干的前行,从普通校对员,到独当一面的记者站站长,再到总编室、采通部、工商部等多个关键部门的负责人,始终如匠人般字字推敲,如耕牛般步步踏实,将恪尽职守奉为人生信条。

1960年,他调入福建省委政策研究室,编辑党刊《福建通讯》。为摸清农村生产实情,他揣着笔记本扎进闽西的崇山峻岭,踩着蜿蜒的泥泞山路走访十余县,裤脚磨破、脚掌起泡亦浑然不顾。那些浸透汗水的调研笔记,最终凝练成扎实可靠的内参报告,为全省农业政策调整提供了关键依据。文革期间,他下放清流县劳动,1972年恢复工作,主动提出回到福建日报社。从总编室负责人到副总编辑,岗位在变,但那“党报人”的担当,却始终如一、历久弥坚。

在福建新闻界,徐老的“原则”与“严格”是出了名的。他旗帜鲜明反对以权谋私、反对弄虚作假、反对松懈拖拉,鼓励年轻人到基层接受锻炼。哪怕在食堂见人插队,他都会上前制止;见公共场所电灯不亮,他便亲自去找电工。他的原则,从不刻板,也非教条,而是凝于审稿时微蹙的眉峰里,落在红笔圈改的字符间,附在每一条耐心详尽的批注中。他正是以这样春风化雨的方式,让后辈们在字里行间读懂了“党性”二字的千钧分量。

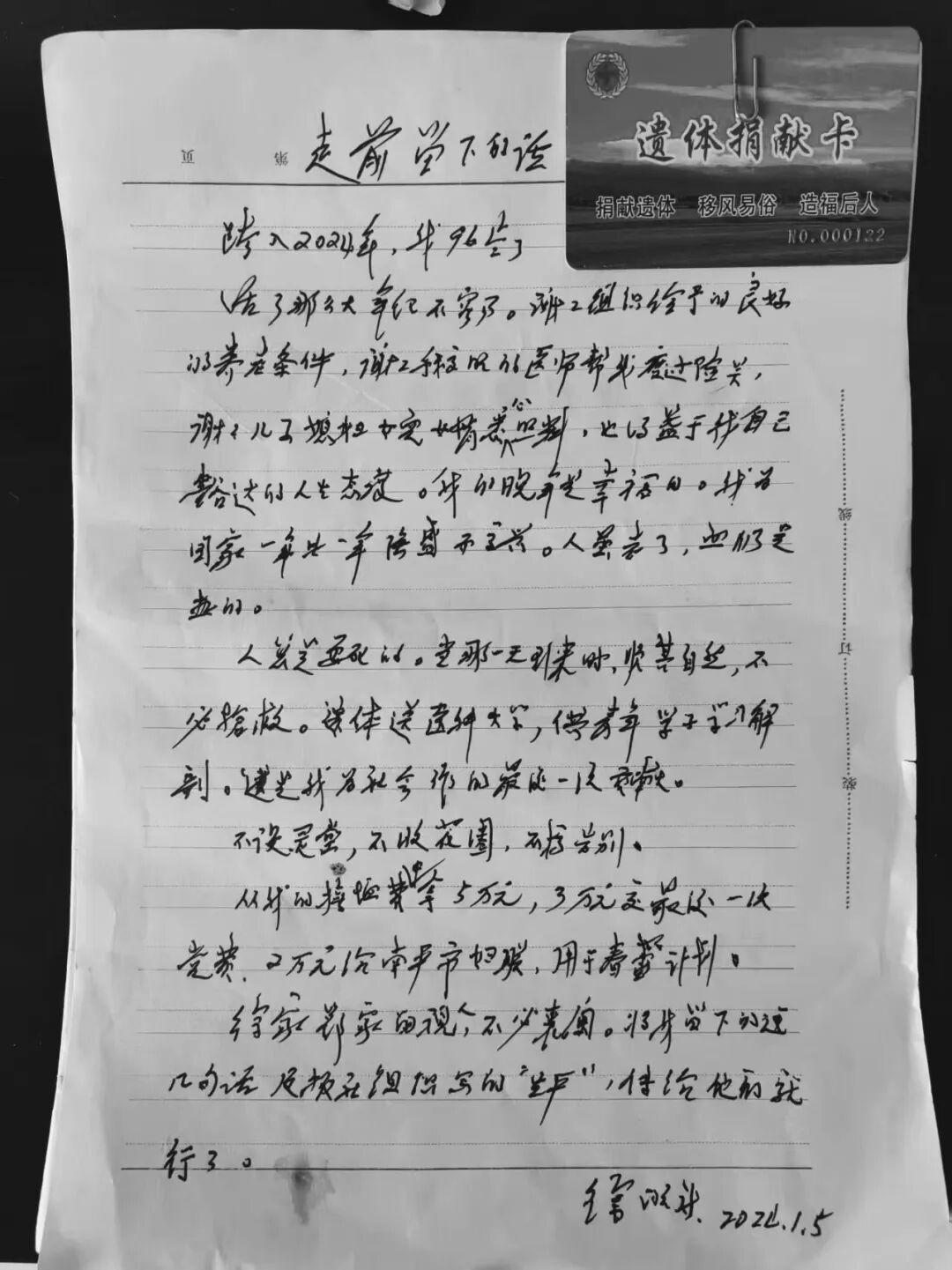

而他作为一名共产党员的纯粹与彻底的奉献精神,在生命终点得到了最“完美”的诠释。他留下遗嘱:去世后不设灵堂、不收花圈、不搞告别仪式,遗体捐献供科学研究;从抚恤金中取出5万元,3万元交党费,2万元捐献给南平市妇联用于“春蕾计划”。他真正将自己,毫无保留地献给了毕生追随的信仰,连身躯也化作了“为人民服务”的最后一笔。“人虽然走了,血依然是热的”,他在遗嘱中留下了这句话,这来亦坦然,去亦坦然,是何等光明的胸襟与赤诚!

他是一位时代的记录者

如果说党员是徐老的精神底色,那么党报人便是他闪光的专业勋章。他的职业生涯,与福建乃至全国改革开放的壮阔历程紧密交织、同频共振,他的笔端,既能掀起改革之巨浪,亦能映出民心之所向。

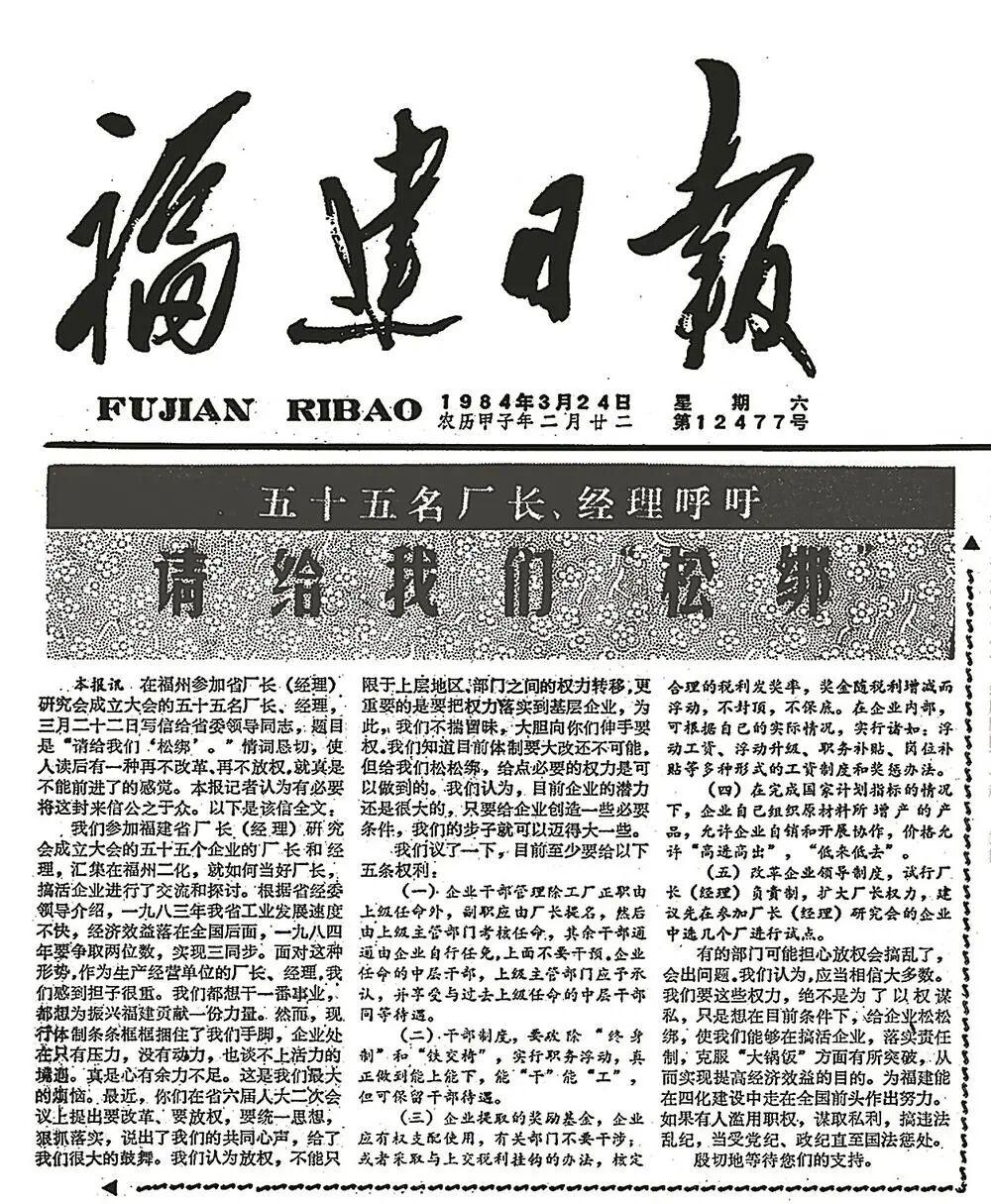

1984年3月23日傍晚,福建日报社接到省委书记项南办公室的来电。取回的,是55位厂长、经理联名写下的呼吁信——信中直指旧体制束缚,恳切请求下放企业自主权。读信时的热血翻涌,让他敏锐地意识到:福建城市改革、工业改革的突破口找到了。

在项南同志的部署下,《福建日报》以超常规的魄力行动起来:3月24日,头版头条全文刊发了《五十五名厂长、经理呼吁:请给我们“松绑”》。此后三年,报社上下以“为改革叫好、为改革排难”的强烈使命感,“在太岁头上动土”的无畏勇气,持续追踪报道、推动舆论交锋。这场始于八闽大地的“松绑”先声,如一块巨石投入平静湖面,激起千层浪,很快引发全国讨论,获得中央到地方的广泛响应,成为经济体制改革史上的一段脍炙人口的佳话。

在为改革鼓呼的同时,他同样以巨大勇气捍卫着新闻的求真本色。他曾力排众议,坚决支持记者采写《外行出国搞引进的教训》一文,该文因切中时弊、发人深省,最终被评为全国好新闻,引起了巨大反响。

他的笔,既有力促改革的锐气与锋芒,更有抚慰人心的温情与深度。1981年1月,他随项南同志下乡调研。途中,他根据所见所闻撰写了六篇随笔,为当时福建农村推行家庭联产承包责任制提供了有力的舆论支持,作出了积极贡献。也正是在这次视察中,项南同志敏锐地捕捉到东山民众对谷文昌的深厚感情。然而遗憾的是,谷文昌同志却在项南约见前夕不幸病逝。徐老撰写了消息稿,项南同志亲自将标题改为《为东山群众造福的谷文昌同志逝世》,并批示在报纸头版显著刊发。为深入挖掘事迹,此后他三赴东山岛,最终写就《在谷文昌碑前》,于1989年初高票当选福建省杂文征文一等奖第一名,让这座“人民心中的丰碑”更加深入人心。

他的笔,不仅记录当下,更为了启迪未来。即便是从新闻工作一线退下后,他依然心系为之奋斗一生的新闻事业,将目光投向更深远的历史维度。他潜心著述《福建新闻史1645-1949》,记述了从近400年前“闽中邸报”到近代的福建新闻事业的发展历史;参与编撰《福建日报大事记》《福建日报社社史》,撰写了大量关于报社历史的回忆材料,为福建新闻事业留下了宝贵的学术遗产,真正做到了为薪火相传倾注心力。

“我们不是把新闻当饭碗,而是当作服务人民、效力国家的事业。”这句朴实无华的话语,正是徐老一生践行的真实生动写照。2022年9月,他入选全国百余名优秀报人名单,实至名归。

他是一位慈祥的老爷子

褪去职业光环,生活中的徐老,是大院里一道安宁而温暖的风景。他的慈祥,具体而微,一丝丝、一缕缕,织进了日常生活的针脚里。

对家人,他慈爱却也严格。每日清晨,他总是准时下楼取报,到家便架上老花镜,一字一句地,同这位“老友”对坐半晌。退休后的时光,则多半留给了那对双胞胎孙儿——大大和小小。九彩巷里,常看见他带着两个小家伙,孩子们银铃般的笑声漾开了他眼角细细的皱纹,那满足的神气,连邻人见了,心上也仿佛暖了一层。

他更将“正直”“勤勉”,潜移默化地融入后辈的日常言行之中。四代同堂的徐家,儿孙们虽散居各地,却个个恪守本分,守在各自岗位上勤恳耕耘,待人接物总是谦和温良。即便是生病上医院,他也坚持原则,让身居省领导岗位的儿子使用私家车接送,公私分明,一丝不苟。这般的家风,不是挂在嘴上的道理,倒是从他骨子里透出来的模样,恰是他言传身教最生动注脚。

待他人,他真诚关怀,谦逊得教人敬重。他长期资助春蕾计划,帮助南平地区失学女童重返校园。同志们遇到困难,他总是尽力帮助解决。晚年的他听力大不如前,但只要天气晴好,清晨或黄昏的大院小径上,总能看到他步履缓慢却坚定的身影。遇见相识的邻人,他会驻足停下,绽开如秋日暖阳般的笑容——尽管听不清对方话语,却总会努力注视着对方的口型辨认,随后用洪亮而清晰的声音予以回应。那笑容配着略显大声的问候,质朴且真诚,反倒比任何华丽辞藻的寒暄,更能暖慰人心。

对大院里的晚辈,他是记挂于心的慈祥长者,哪怕只是偶尔照面,也能脱口唤出孩子们的名字,记得他们的年纪与近况;对日夜为大院忙碌的工勤人员,他同样谦逊热忱,从不摆老革命、老领导的资历架子,总会主动招呼问好,叮嘱他们天热注意防暑、天冷记得添衣。腿脚尚且便利时,他总执意独自前往医疗室,从不劳烦他人陪同。取完药后,必向着医生护士一一致谢。那份发自心底的感恩,让见惯了人来送往的白衣天使们也为之动容。

徐老的慈祥,自然而然地融在日常眉眼的笑意里、落在随口一声的叮咛中。这些看似微不足道、不动声色的牵挂,让日渐喧嚣的世界,在这方大院里保留了一角质朴、温暖的人情味。

如今,大院的小径依旧,花木如常,晨光与夕照也仍旧按时洒落。只是,再也等不到那道熟悉的身影了。风过林梢无痕,岁月留声有忆——我们失去的,是一位令人尊敬的长者,更是一位用一生践行初心的共产党人、一位为时代立传、为人民呐喊的党报人。

徐老爷子,您一路走好!我们永远怀念您!