8d8d7095-c0de-48fa-ad04-e15237d6969b.jpg)

8d8d7095-c0de-48fa-ad04-e15237d6969b.jpg)

(章溯 摄)

这几天,武夷山开启茶博会模式。第十七届海峡两岸茶业博览会正在进行时……全国茶友涌向武夷山,为的是品一口最纯正的岩茶,而岩茶的代表便是大红袍——这是“双世遗”武夷山孕育的奇茗。

然而,较之肉桂、水仙,大红袍个性似乎不够鲜明。有人说“韵不过大红袍”,很抽象。

市售的大红袍,九成以上是商品大红袍,千家千味,百花齐放。

有些商家还推出“纯种大红袍”“母本大红袍”“真本大红袍”等很吸睛的产品。这让刚接触岩茶的“小白”们更懵逼了:到底什么才是真正的大红袍?

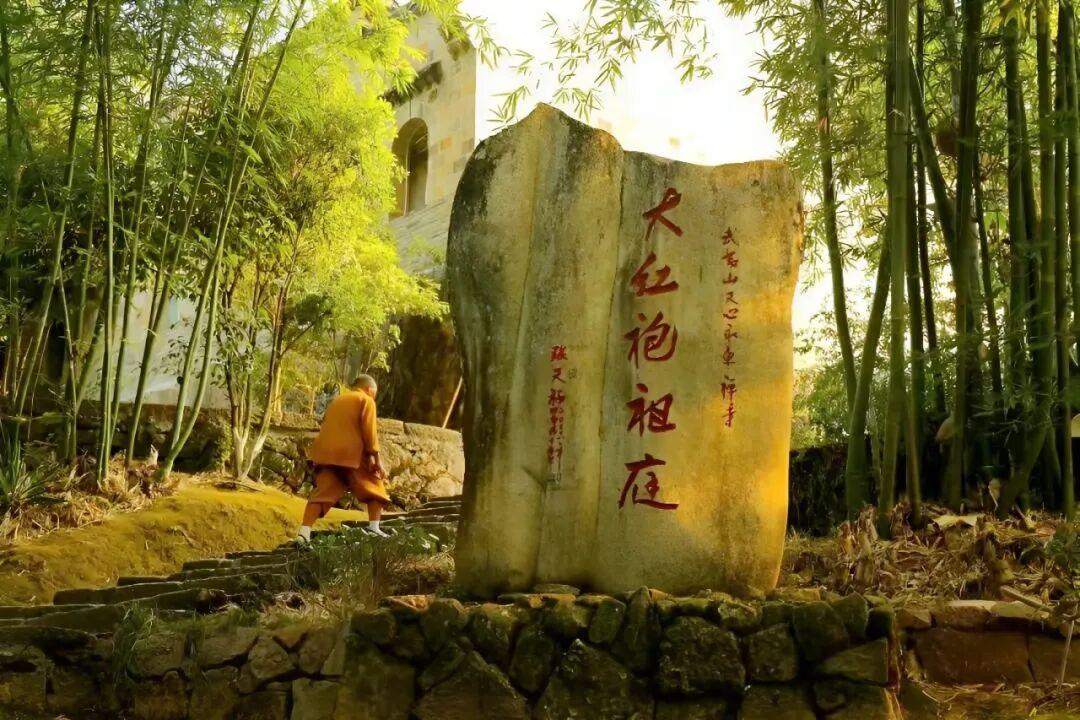

武夷山景区九龙窠崖壁上的6株大红袍母树,是大红袍所有疑问和故事的起点。

据考证,崖壁上最初仅有三株,树龄逾350年。其中,2号株为正本。

1980年建立九龙窠名丛圃时,将大红袍原台面东侧依地势连接砌小梯台两级,每台各植一株(即5、6号株),分别由1、2号株压条移栽。

这就形成了今天我们看到的“三棵六株”母树大红袍,其年产量往往不足500克。

2005年5月3日,母树大红袍最后一次采摘,制得的成茶达到了史无前例的915克!2006年5月起,停采留养母树大红袍。2007年10月10日,20克由母树大红袍制作的茶被国家博物馆珍藏。

纯种大红袍,即通过无性繁殖技术(如剪穗扦插、压条等),从母树上直接培育出的后代。该方式能完整保留母本的遗传基因,不发生变异,因此,从生物学意义上讲,它是母树大红袍的“嫡传”。

(图源:邱华文/天心永乐禅寺)

长期以来,关于纯种大红袍是“奇丹”还是“北斗”,业界各执一端。而“北斗”又有1号、2号。

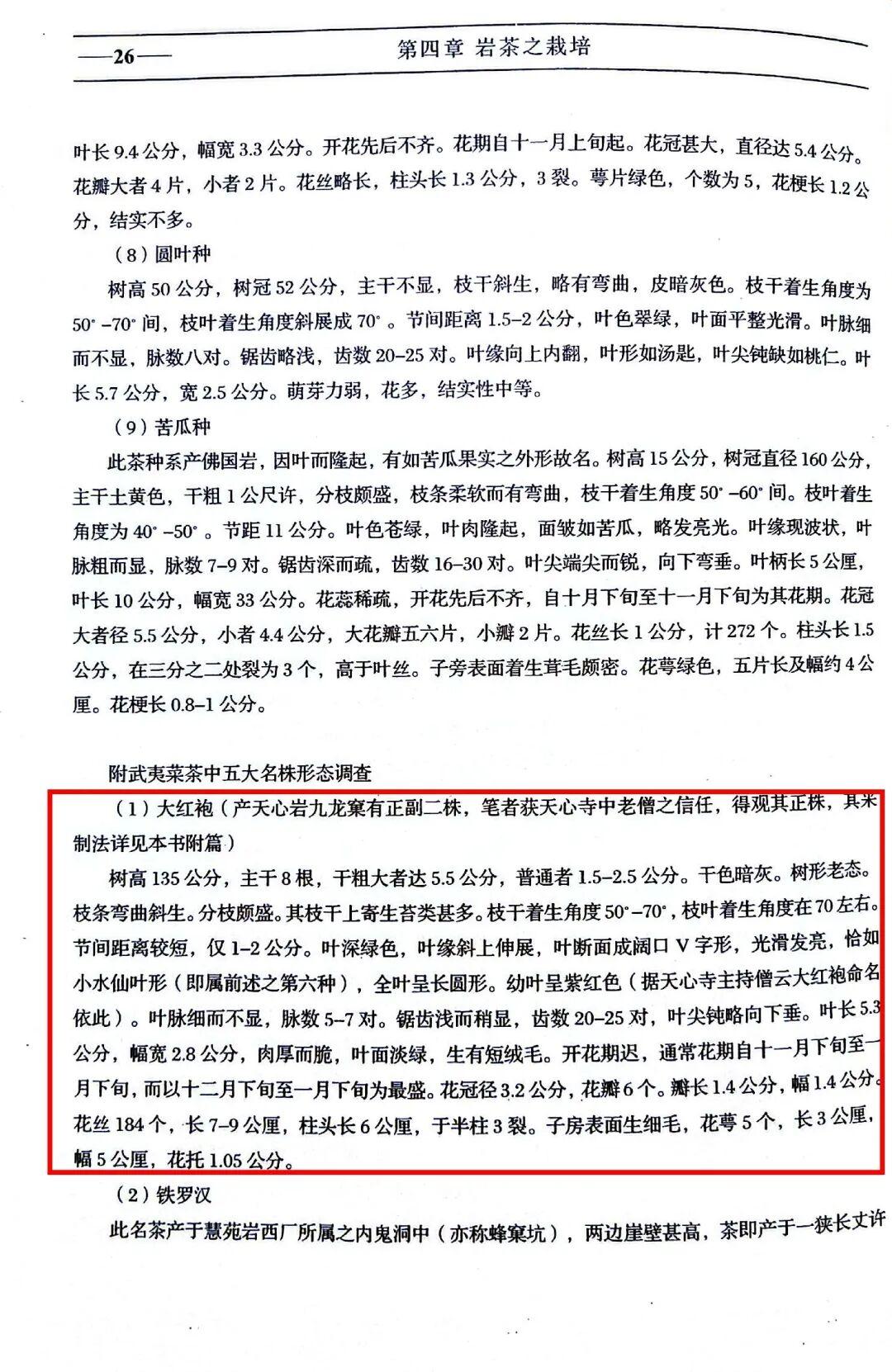

据近代茶学家林馥泉1941年调查,大红袍乃名丛“奇丹”之误:“寺僧因游客对大红袍,每不爱惜,任意采摘,故以另一茶名——此茶即称奇丹,生于九龙窠半崖山,由坑脚凿石为阶,攀登而上——代之,真正之大红袍则知者极鲜”。他幸得天心寺僧信任,在九龙窠岩脚下看到大红袍“真树”,并有详细记录(《武夷茶叶之生产制造及运销》):

福建茶叶科研机构的研究也证实:九龙窠大红袍6株母树中,2号株与6号株同源,1号株与5号株同源;3、4号株为不同品种;奇丹与2、6号株大红袍的遗传组成高度一致(2号株为大红袍正本),系异名同物,而北斗与大红袍有遗传距离。

“纯种大红袍之争”由此尘埃落定。

如今,市面上90%以上的大红袍是拼配大红袍,即“商品大红袍”。

所谓“拼配”,是指由2种及以上武夷岩茶品种按一定比例配制。这并非简单的混合,而是拼配师为追求某种稳定、均衡且高品质的风味口感而进行的“再创造”艺术。

不论是奇丹,还是其它名丛,单一的品种产量有限,无法满足市场需求。通过拼配,能实现大规模、标准化生产。不同的岩茶品种,风格各有所长,如肉桂的辛锐,水仙的醇厚,黄观音的高香。借由拼配,能取长补短,甚至创造出比单一品种更富层次感的茶品,发挥“1+1>2”的作用。最重要的是,品质稳定、风格统一。

而用崖壁上6株母树大红袍茶青做的茶,不也是多个品种吗?

据《地理标志产品 武夷岩茶》(GB/T 18745-2006)定义,武夷岩茶是指在独特的武夷山自然生态环境条件下,选用适宜的茶树品种进行繁殖栽培,并用独特的传统加工工艺制作而成的且具有岩韵(岩骨花香)品质特征的乌龙茶。产品分为大红袍、名丛、肉桂、水仙、奇种。

这里的“大红袍”是商品大红袍。而作为适制武夷岩茶的茶树品种,大红袍位列“五大名丛”(其余四个为铁罗汉、白鸡冠、水金龟、半天妖)之首。

为进一步打响武夷岩茶品牌,基于大红袍深厚的历史文化底蕴和极高的知名度,2006年,武夷山市政府正式确立了“武夷山大红袍”这一地理标志证明商标。自此,大红袍从一个名丛、一种历史名茶跃迁为一个区域公共品牌,成为武夷茶乃至闽茶的一块“金字招牌”。

2006年5月,武夷岩茶(大红袍)制作技艺被列入首批国家级非遗名录。2022年,被列入联合国教科文组织人类非遗代表作名录。

2021年以来,在“三茶”统筹发展理念指引下,大红袍在在千年积淀中书写产业破局与乡村振兴的新篇章。

2024年,武夷山市茶园面积14.8万亩、毛茶总产量3万吨、毛茶总产值29.9亿元,茶业全产业链产值达150亿元,全市约12万人从事茶叶生产经营活动。

燕子窠生态茶园(黄杰敏 摄)

2025年,武夷岩茶(大红袍)品牌价值达750.18亿元,连续9年蝉联中国茶叶类区域品牌价值第2,品牌强度(915)持续保持领先。