ebe888b9-a2e5-4b2f-a6b8-7ba47688af80.JPEG)

ebe888b9-a2e5-4b2f-a6b8-7ba47688af80.JPEG)

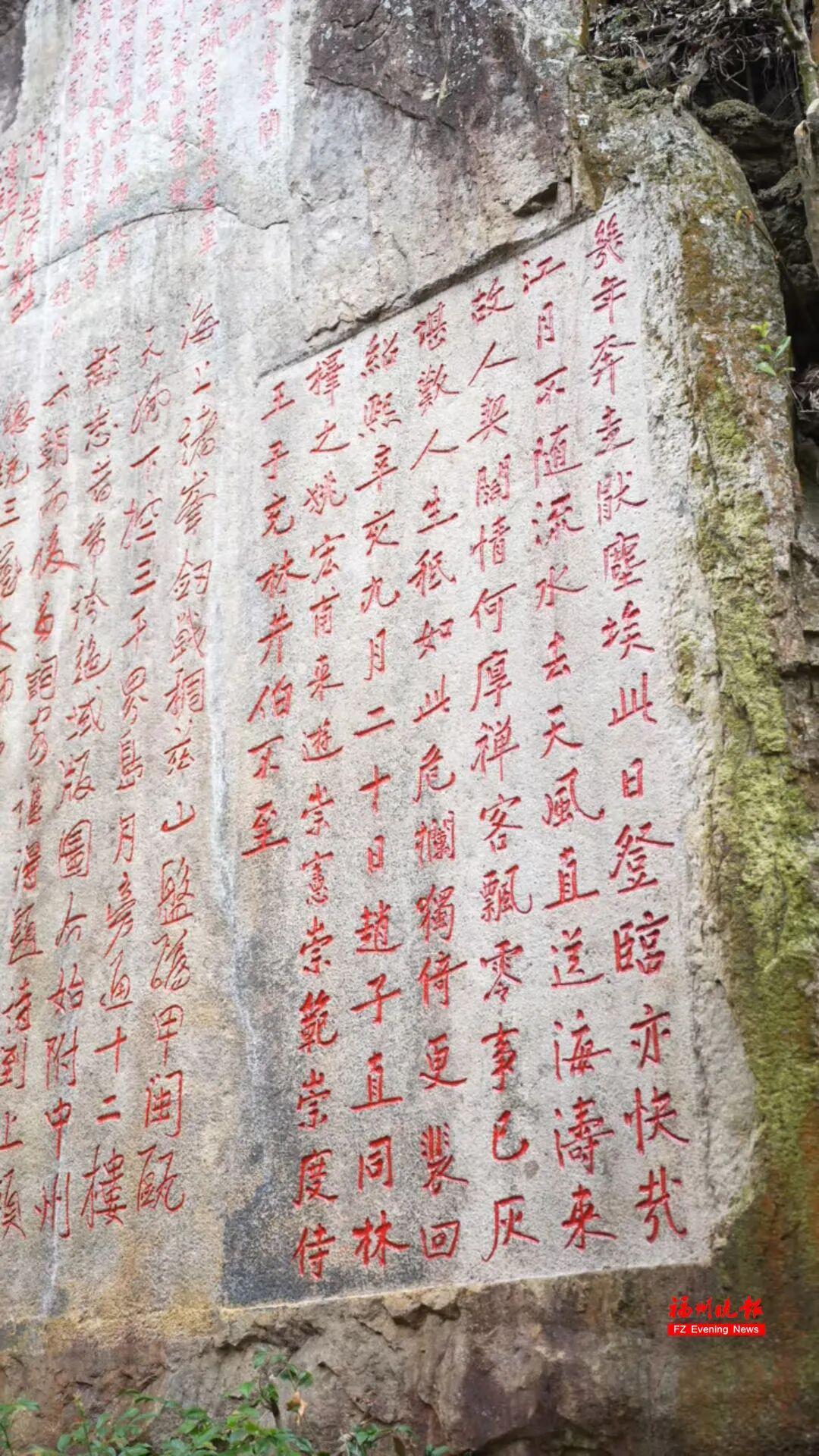

满壁题名苔翳尽,

闲来摩洗辨银钩。

【明】陈椿《灵源洞》

福州多山,山多巨石

历代文人墨客、名公巨卿、高僧大德

常以山石为笺

勒石记游,歌以咏志

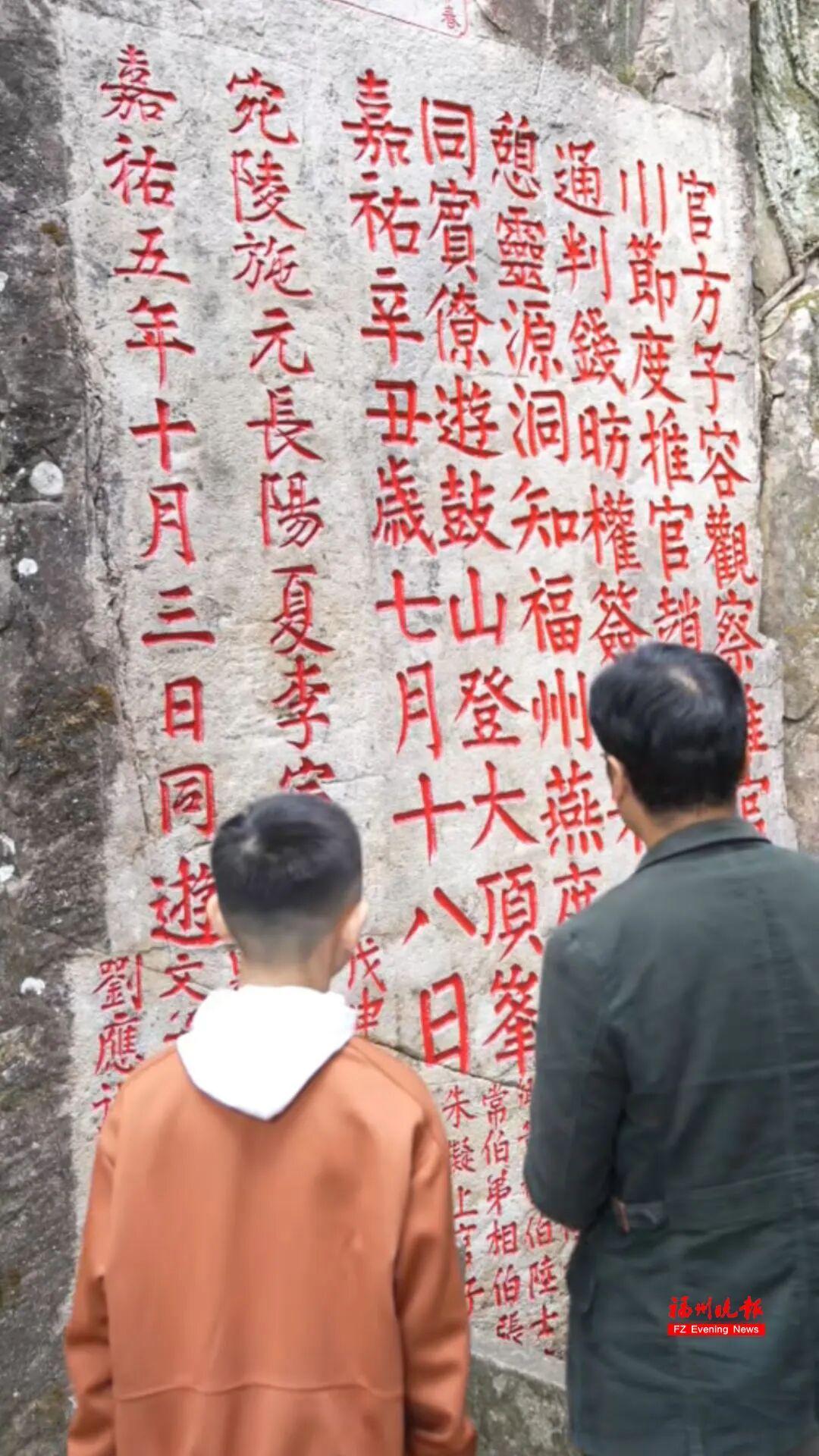

鼓山、乌山、于山摩崖石刻

都是全国重点文物保护单位

存世石刻近千段

颇令国内诸多历史文化名城艳羡

周末,登山访碑读刻

破译“石文”密码

成了不少“摩友”的必修课

“摩友”是摩崖石刻发烧友

自我调侃的称谓

摩与魔同音

很形象地呈现这群爱好者的着魔程度

阿蔡 摄

书法爱好者阿蔡是莆田人,落户福州二十余载。这三年,他怀揣清代郭柏苍的《乌石山志》与元贤的《鼓山志》,上山数百次,踏访乌山、鼓山的各个角落。名列北宋书法“四大家”的莆田籍名臣蔡襄,是他的偶像。他沉迷于从斑驳石刻中探寻蔡襄的交游轨迹,连原本经营的外贸生意也抛诸脑后,全心投入与千年石文的对话。

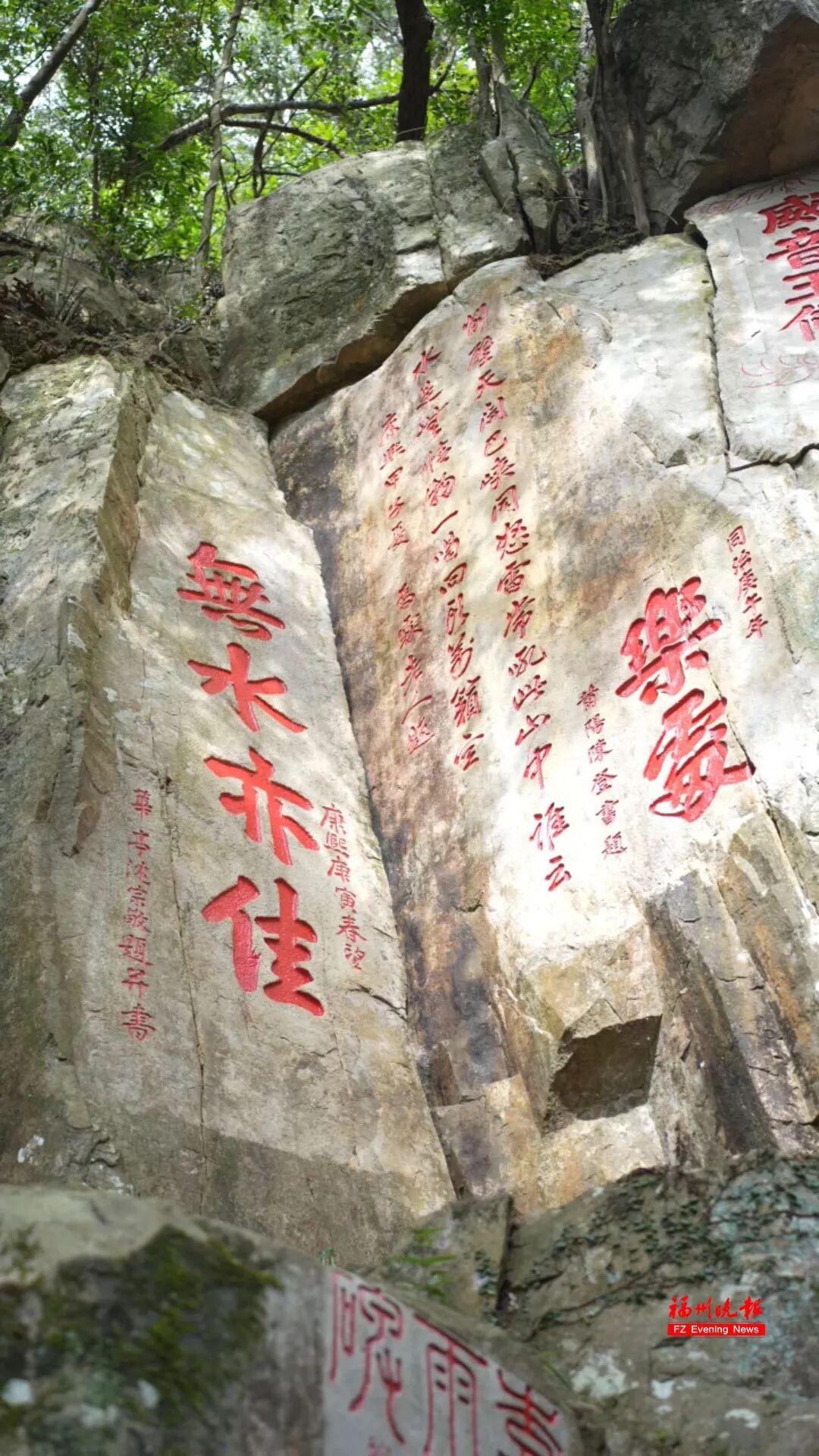

“摩友”穆睦曾是一家企业的会计总监。他的两步路户外助手App上,福州市域地图这一页密密麻麻缀满了红点。这位“走村队队长”标注了这几年周末走过的每一个含“史”点——与历史文化有关的遗存、遗迹。古石刻散布山野,也“刻”在他脑中。他的登山包里总藏着专用手电筒,遇到石刻上漫漶不清的字迹,拿手电筒绕着照一圈,借助光影勾勒出隐约的笔画,快速辨明字形,解锁被岁月磨蚀的信息。

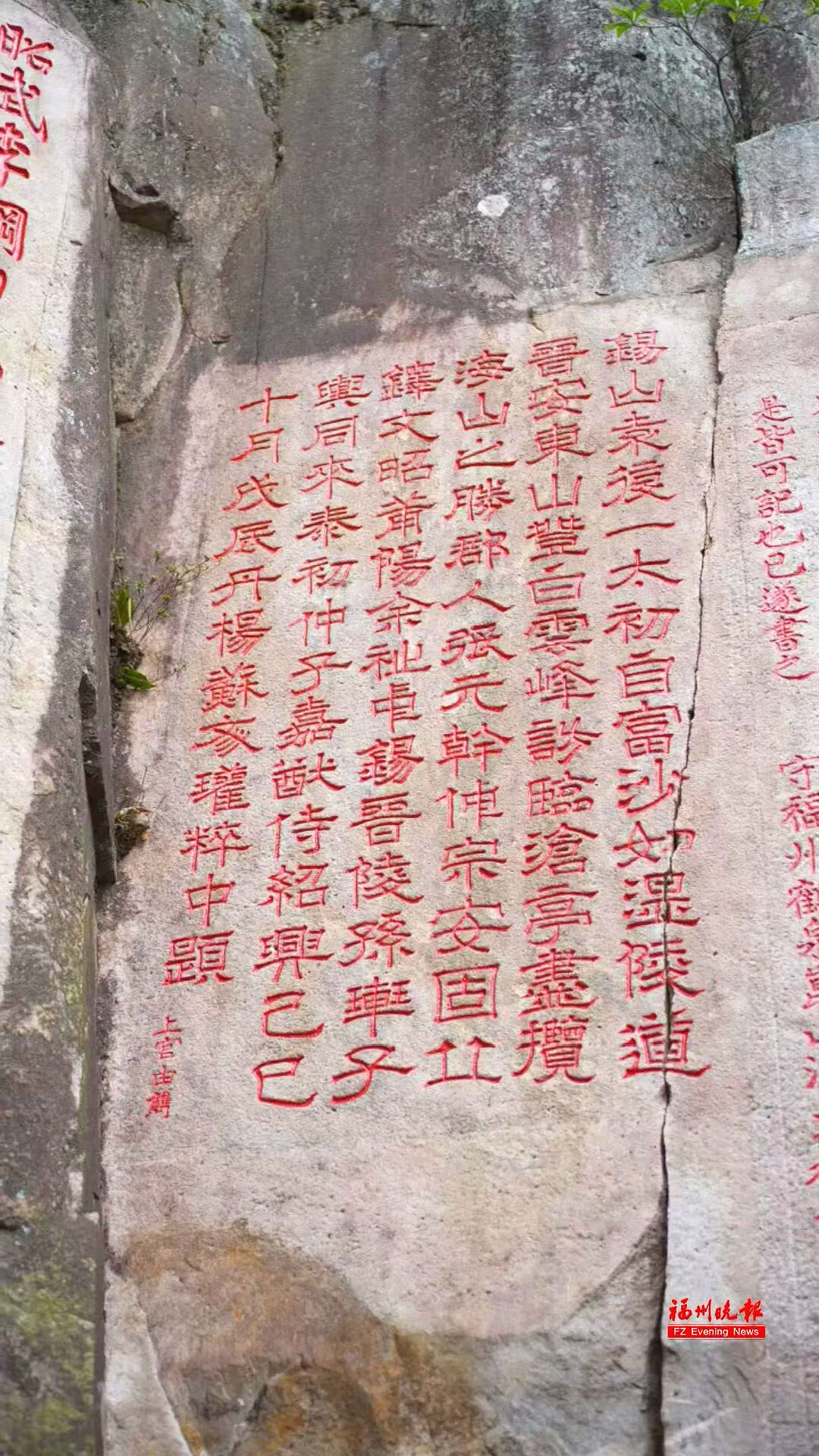

省考古研究院科研中心三级研究馆员高健斌上山则常常备着一把刷子、两袋面粉。在寻访晋安九峰寺附近一段南宋石刻时,在村里老人引路下,他攀爬山崖,几经周折终于找到这段南宋淳熙丁未年(1187)的古刻。剔藓剜苔后,撒了半袋面粉,那些隐蔽的古文字,一下子“浮”出石面。那一刻,他激动难抑。

医生黄敏几乎每一个休息日,都在找石刻、读石刻、拍石刻的路上。有时,他会拉着读小学的女儿爬山,既锻炼身体,又增长见识。石刻上的诗人,远比课本上的鲜活,且更具沉浸感——千百年来,诗人们就站在这里,吟咏出不世的诗句:几年奔走厌尘埃,此日登临亦快哉。江月不随流水去,天风直送海涛来……字句间的豪情与快意,在林间山风与陡峭崖壁的映衬下,悄悄在孩子心中种下了文化的种子。

石刻描红人陈光波,原来是位寿山石雕刻师。在“摩友”圈,大家都亲切地叫他“波哥”——他发现的老石刻最多、价值最高。其中,南宋“一榜三鼎甲”佚刻的发现,重现了800多年前福州人包揽状元、榜眼、探花的盛事;乌山“海阔天空”石刻出自靖南王手笔的发现,则解开了数百年谜团。

闽越有才,左海为盛。想当年,福州学子雄霸科举榜。据《中国历代州府进士、状元总数排行表》,福州府以进士4100人排名第一,苏州、杭州紧随其后。

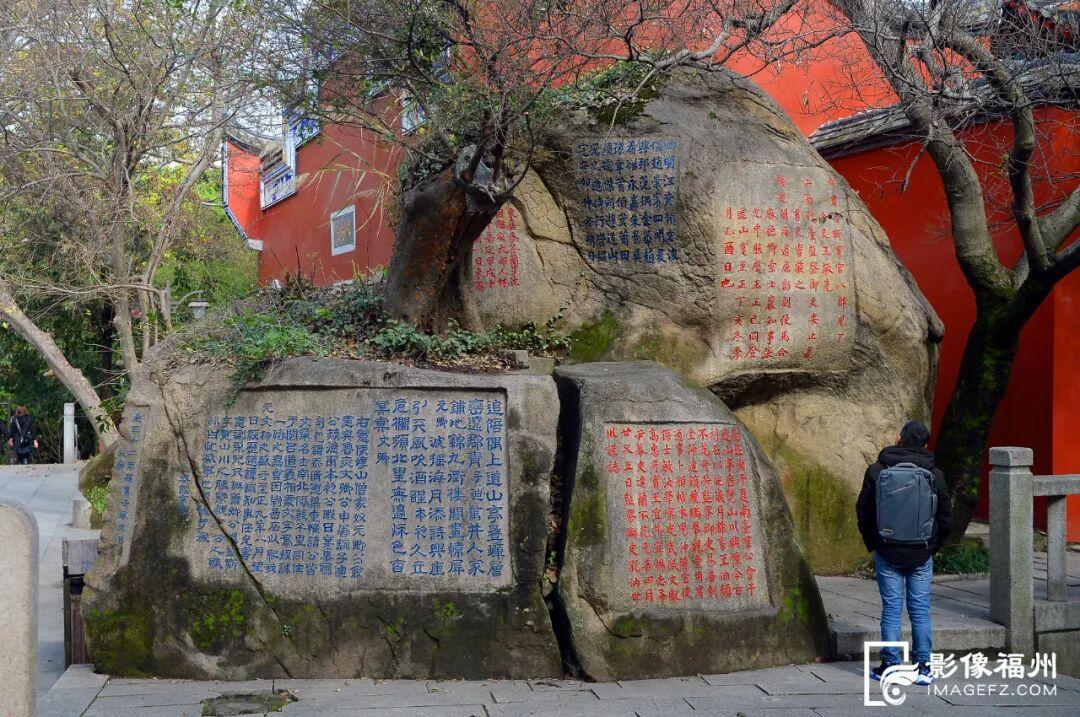

在乌山读石刻,南宋同科进士欢聚场景历历在目。绍熙元年(1190)庚戌科的同榜进士沈如愚等人,于嘉定五年(1212)正月,“序拜于道山,举酒相属,从容欢洽”。南宋宝庆元年(1225)正月,福州人高名世等淳熙甲辰科进士(1184),“叙坐以齿,杯行不强酒,从容赋诗,以寻四十二年之盟,侈白首相逢之盛云”。

在元代,道山亭是同僚聚会的重要场所。元至元壬午年(1282),闽省参政焦宽甫等官员“载酒会于乌石之道山亭”;元至正庚子(1360)夏,江南御史台都事王彦芳和同僚“会于道山亭,历览山川,兴怀古今”。

市政协文史研究员黄荣春统计,福州城区摩崖石刻涉及人数2400多人。缣竹易销,金石难灭。石上留名的进士、官员,让我们今天有机会重回现场,切身感受这种“同学聚会”“同僚团建”的开心一刻。

南宋诗人刘克庄曾感叹:“城中楚楚银袍子,来读曾碑有几人?”如今,乌山上古老的曾碑(曾巩《道山亭记碑》)已不在,但上山读刻的市民却越来越多了。

道山亭摩崖石刻 叶诚/摄

如果要推荐福州最佳读刻路线,有两个选择:一是乌山,从道山亭往西,下黎公崖,经天章台、霹雳岩、清泠台,过先薯亭、石天,到邻霄台;一是鼓山,从灵源洞往东,访喝水岩,下听水斋,过龙头泉、石门,到水云亭。这两处在最短距离里汇集了最密集的石刻,且以宋元题刻为多。

在这里,很容易“偶遇”大书法家李阳冰、礼部尚书黄裳、理学家朱熹、丞相赵汝愚、状元郑性之、知州程师孟、首辅叶向高、都御史林廷玉、郡守李拔,以及苏东坡的上司陈襄、黄庭坚的岳父孙觉、出将入相的李纲、《三山志》的作者梁克家、仓皇南渡的大宋吴国长公主、李清照的舅舅王仲薿、湘阴相国左宗棠、末代帝师陈宝琛……

来福州

爬爬山读读刻

在石痕墨韵间神交古人

何尝不是一种幸福的生活?