4183d911-5396-4c15-a5b0-9fe5d3b7c1fa.jpg)

4183d911-5396-4c15-a5b0-9fe5d3b7c1fa.jpg)

面朝大海

一座座巨型风机巍然屹立

叶片划破海风

将绿色电力源源不断送入电网

置身园区,管道廊道纵横交错

将一家家企业的原料、产品、副产物紧密相连

构建起“吃干榨净”的循环经济生态

……

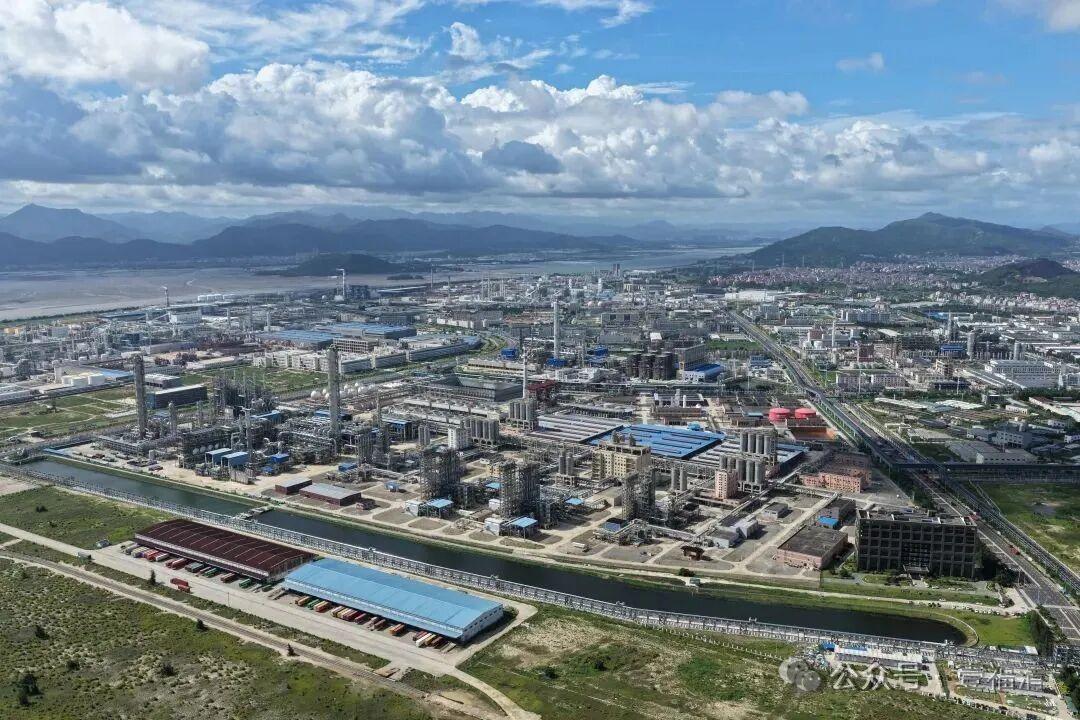

这里

是福州江阴港城经济区

“十四五”以来,作为福州市贯彻落实“3820”战略工程、融入闽江口金三角经济圈、践行“东进南下、沿江向海”发展思路的重要阵地,江阴港城经济区以“抓龙头、铸链条、育集群”为路径,以科技创新为核心驱动力,因地制宜发展新质生产力,正奋力锻强高质量发展“核引擎”,走出一条绿色化工新材料产业的转型升级之路。

创新驱动,锻造高能级产业“冠军链”

创新是引领发展的第一动力。在江阴港城经济区,对创新的执着追求已融入企业发展的血脉,成为锻造一批全国乃至全球“单项冠军”的核心密码。

在友谊新材料科技工业园的生产车间内,机器轰鸣,工人们正为纷至沓来的订单忙碌不休。与此同时,四期特种胶带项目的设备安装调试工作也正紧锣密鼓地推进。从普通的BOPP胶带,到高附加值的美纹纸胶带、双面胶带和纸胶带,友谊集团已开发出7大系列上百种产品,应用领域覆盖建筑、汽车、电子等方方面面。正是凭借在细分领域的专注与持续创新,友谊集团荣获了由国家工信部颁发的“制造业单项冠军”称号,其粘胶带市场占有率位居全球第一。

“坚持创新,是我们做到行业头部的最强动力。”友谊集团的实践是园区企业群体的一个缩影。近年来,江阴港城经济区敏锐把握新材料产业的战略机遇,全力支持坤彩科技、中景石化、友谊集团等领军企业,瞄准产业链价值链高端环节,鼓励其采用新技术、新工艺、新设备,实现高质量、高效率、高附加值发展。

持续的投入结出硕果:园区实现了己内酰胺产能规模国内最大,TDI/MDI生产技术达到国际先进水平,丙烯全产业链全面贯通。更诞生了珠光颜料全球市场占有率第一的坤彩科技、粘胶带全球市场占有率第一的友谊集团等一批闪耀的“产业名片”。如今,江阴港城经济区已成功入选“国家级中小企业特色产业集群”,标志着其产业集聚与创新能力获得了国家层面的认可。

为实现动能持续转换,园区在巩固化工新材料优势的同时,同步在生物医药、风电装备制造等战略性新兴产业上发力,不断强化产业链的韧性与弹性,构建起多元化的产业支撑体系。

链式协同,构建内循环经济“生态圈”

如果说创新是单个企业突围的“点”,那么产业链上下游之间的紧密协作、循环共生,则构成了园区高质量发展的“面”。在江阴港城经济区,一条条看不见的“链”,正将企业紧密联结,形成一个资源高效配置、价值倍增的内循环“生态圈”。

中景石化的故事是这一模式的典范。扎根江阴十余年,中景石化通过技术引进与自主创新双轮驱动,构建了从丙烷码头、丙烷存储、丙烷脱氢到聚丙烯生产的完整产业链。近日,其规划中的烷烯一体化(二期)项目迎来关键进展——总投资110.2亿元,包含全球单套最大的年产120万吨丙烷脱氢装置和年产100万吨多碳醇装置正式投建。

“项目二年内建成投产,可新增产值200亿元,同时拉动上下游产业链200亿元。”中国软包装集团董事局主席、福建中景石化有限公司董事长翁声锦介绍,该项目将高效利用烷烃一体化生产基地的副产品氢气资源,实现产业链间的高度耦合与资源利用的最优化,推动企业从传统石化巨头向低碳化学新材料科技企业战略转型。

作为“国家级绿色工厂”,中景石化将绿色低碳理念融入园区规划:通过产业链科学布局、装置大型规模化、原料互供、能源梯级利用,整体能源利用率提升40%,碳排放降低30%。其生产的聚丙烯,直接供给园区内的友谊集团用于生产BOPP胶带薄膜;每年向邻居天辰耀隆供应副产氢气高达1.6万吨,形成了“比邻而居、隔墙供应”的高效循环体系。

这样的循环故事在园区内比比皆是。万华化学依托上游东南电化的氯气资源,并将副产氯化氢输送至坤彩科技、环洋新材,用于生产二氧化钛、环氧氯丙烷等产品;其PVC产品又成为思嘉新材料生产PVC空间布的原料。据统计,友谊集团年采购的10万吨PP和1.2万吨PVC中,有70%来自园区内的中景石化与万华化学。这种“原料就地转化、产品就近供应”的模式,不仅大幅降低了物流成本,增强了供应链的时效性与稳定性,更实现了资源的最大化利用和污染的集中控制。

园区以“链长制”为抓手,按照“延链、补链、强链”的思路,精准引进万华化学这样的行业“巨头”,带动了思嘉新材料、万马新材料等8个配套项目落地,形成了产值近千亿元的聚氨酯、异氰酸酯完整产业链。在龙头企业的带动下,万华化学聚氨酯产业链、中景石化烷烃一体化产业链、坤彩科技钛铁颜料产业链等多个特色新材料发展链条齐头并进,一个更具竞争力、更可持续的千亿级产业集群正在这里加速崛起。

绿色赋能,打造低碳发展“新标杆”

面向未来,绿色是高质量发展的鲜明底色。江阴港城经济区正通过能源结构的清洁化转型和全流程的低碳化管理,奋力打造绿色发展的“园区样板”。

海上风能,是园区绿色动能的重要来源。然而,要想让这些海上的“巨无霸”在严苛的海洋环境中稳定运行,入海前必须经过一番严格“体检”。在国家级海上风电研究与试验检测基地,一片来自东方电气的风电叶片正在接受包括抗“妖”风、“狂”浪、“乱”流以及电网适应性、故障穿越特性等在内的多重“魔鬼”考验。该基地的投用,实现了海上测试的陆地化、科研攻关与试验检测一体化,显著提升了测试效率,突破了风电装备制造的关键技术瓶颈。

以此为基础,园区重点打造海上风电装备制造业,规划建设了全国首个旨在实现“碳中和”的工业园区——福建三峡海上风电产业园。这里先后引进了东方电气、金风科技、艾尔姆叶片等行业领军企业,下线的风机单机容量从8兆瓦一路攀升至如今的26兆瓦,不断刷新全球纪录,形成了从风机、叶片到大型构筑件的全产业链生态格局,为绿色发展注入强劲动能。

在推动能源供给侧清洁化的同时,园区也在需求侧深度挖潜,全面提升绿色发展管理水平。鼓励现有企业实施余热余压余汽利用、节能工程改造,强化“三废”高效治理和资源循环利用。通过优化园区电力、热源结构,推动能源的高效集约利用和低碳排放。

截至2025年,园区已拥有国家级绿色工厂7家、省级绿色工厂12家,绿色设计新产品3款。凭借在产业集聚、布局集约、能源与排放系统清晰可溯、能碳管理基础良好等方面的综合优势,“江阴东部产业园”正在积极申报国家级零碳园区。此外,通过实施智慧化工园区二期项目,建成水质、气体在线监测预警系统,园区的现代化、智慧化、集约化管理效能持续提升,为企业绿色发展提供了坚实保障。

回望发展历程,江阴港城经济区实现了从早期传统化工“依靠资源投入、追求规模扩张”到如今“依靠科技创新、追求全要素提升”的根本性转变;实现了从单纯依靠火电到“火电、风电、光伏”多元供能的绿色转型;实现了从产业链条短、协同性弱到入选“国家级中小企业特色产业集群”的跨越式发展。

展望前路,江阴港城经济区正以昂扬之姿,通过构建“龙头项目带动+循环经济支撑+科技创新赋能+绿色转型引领”的四维融合发展体系,在新质生产力发展的道路上阔步前行,朝着建设具有全球影响力的现代化工新材料产业基地和绿色低碳示范园区的目标稳步迈进。