今年

是中国人民抗日战争

暨世界反法西斯战争胜利80周年

台湾光复80周年

今天

是第一个台湾光复纪念日

作为距离祖国宝岛台湾最近的省会城市

福州与台湾一水之隔

在台湾光复的历史进程中

发挥了不可替代的作用

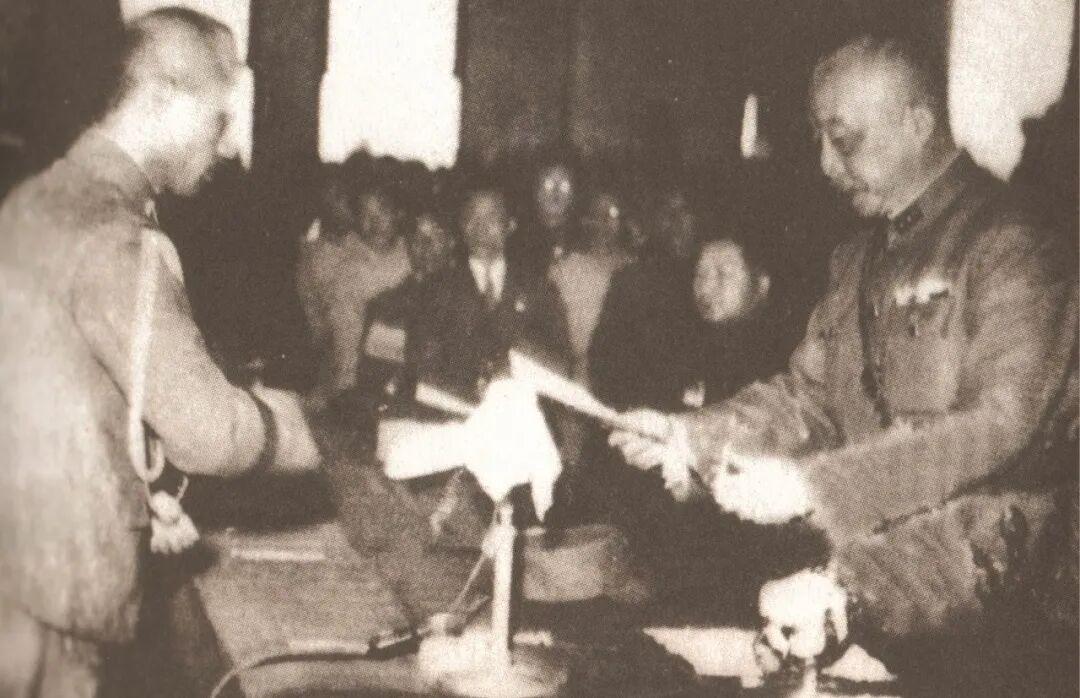

1945年10月,海军第二舰队司令李世甲奉命率抗战期间坚持在福州地区作战的海军陆战队第二旅第四团第二、三营接收台澎区日本海军投降,10月19日李世甲乘坐“海平”艇首先抵达基隆,后续部队从马尾分乘20艘帆船,于10月20日抵达基隆,陆续接收日本海军投降部队19000余人,集中收押遣返。陈悦供图

2025年10月24日,十四届全国人大常委会第十八次会议表决通过关于设立台湾光复纪念日的决定,以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日。

历史将永远铭记这一刻——1945年10月25日,中国政府代表在同盟国中国战区台湾省受降仪式上向全世界宣告:自即日起,台湾及澎湖列岛已正式重入中国版图,所有一切土地、人民、政事皆已置于中国主权之下。

1945年10月25日,中国战区台湾省受降主官陈仪(右一)接受日本投降代表的投降书。中国闽台缘博物馆供图

笔墨未干,欢呼已震彻云霄。

台湾光复了!被外族侵占奴役长达半个世纪的台湾,终于重回祖国怀抱!那响彻云霄的欢呼、扬眉吐气的喜悦,如潮水般在台湾全岛蔓延开来。

台湾民众走上街头,举办庆祝台湾光复的活动。中国闽台缘博物馆供图

中华民族发展史上,两岸同胞从来都是命运相连、荣辱与共。

习近平总书记抚今追昔,深刻指出:“两岸同胞虽然隔着一道海峡,但命运从来都是紧紧连在一起的。民族强盛,是同胞共同之福;民族弱乱,是同胞共同之祸。经历了近代以来的这么多风风雨雨,我们对此都有很深刻的体会。”

追溯历史,要从百年前的福州说起——

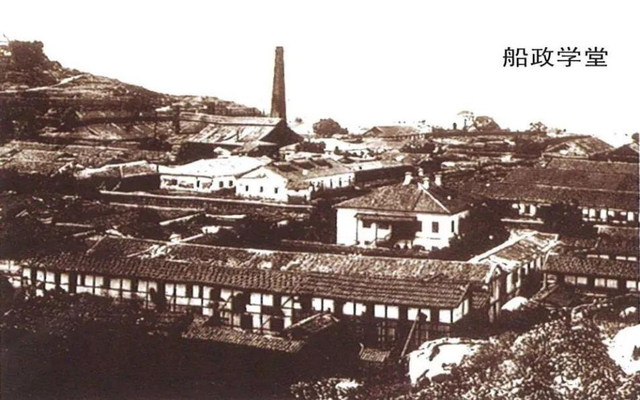

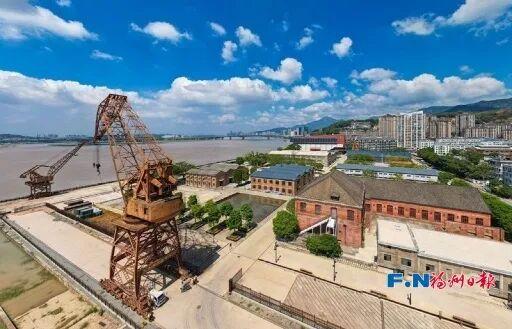

1866年,左宗棠、沈葆桢创建船政,建立近代中国规模最大、科技能力最强的造船产业基地,创办中国第一所近代海军学校,创下无数第一。

船政学堂旧址。图源:中国船政文化博物馆

创办于闽江之畔的船政,不仅象征着技术与制度上的革新,更彰显了近代中国寻求自强之路的探索历程,自诞生之日起便肩负着护卫海权、振兴国家的历史使命。马尾船政文化研究会会长陈悦说,船政是中国近代海军的摇篮,不仅打造出“建造战舰、培养人才”的近代军事工业体系,更以海洋为舞台,构筑起一条连接福建与台湾、中国与世界的历史航道。

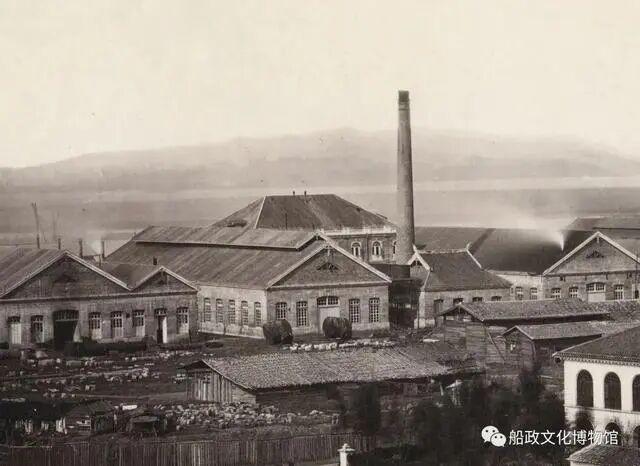

中国船政文化博物馆里《船政群英会》油画。

左宗棠玄孙女左焕琛说,一个多世纪前,高祖左宗棠就已十分重视台湾重要的战略地位,以非凡的魄力创办船政,成为中华民族探寻自强复兴之路的重要开端,今年适逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、台湾光复80周年,船政与台湾的渊源不仅是一段历史,更是两岸同胞血脉相连、命运与共的生动见证。

一百多年来,船政文化如同一座桥梁,横跨海峡,连接着两岸同胞的心灵,承载着两岸同胞奋发图强、守卫家园的共同历史记忆。马尾区委史志室主任韩青说,福建船政创办的直接动力是鸦片战争后日渐加剧的海防危机,闽台一体、大陆和台湾休戚与共的形势日渐凸显。造船和工业生产对优质木材与燃煤需求迫切,台湾内山的樟木质地坚硬,基隆的燃煤品质优良,成为理想材料。大量台湾出产的樟木、燃煤经海运跨越海峡抵达福建,为船政舰船建造提供关键原料支撑,既解船政制造之需,也见证两岸物资互通的紧密联系,是闽台同气连枝的生动体现。

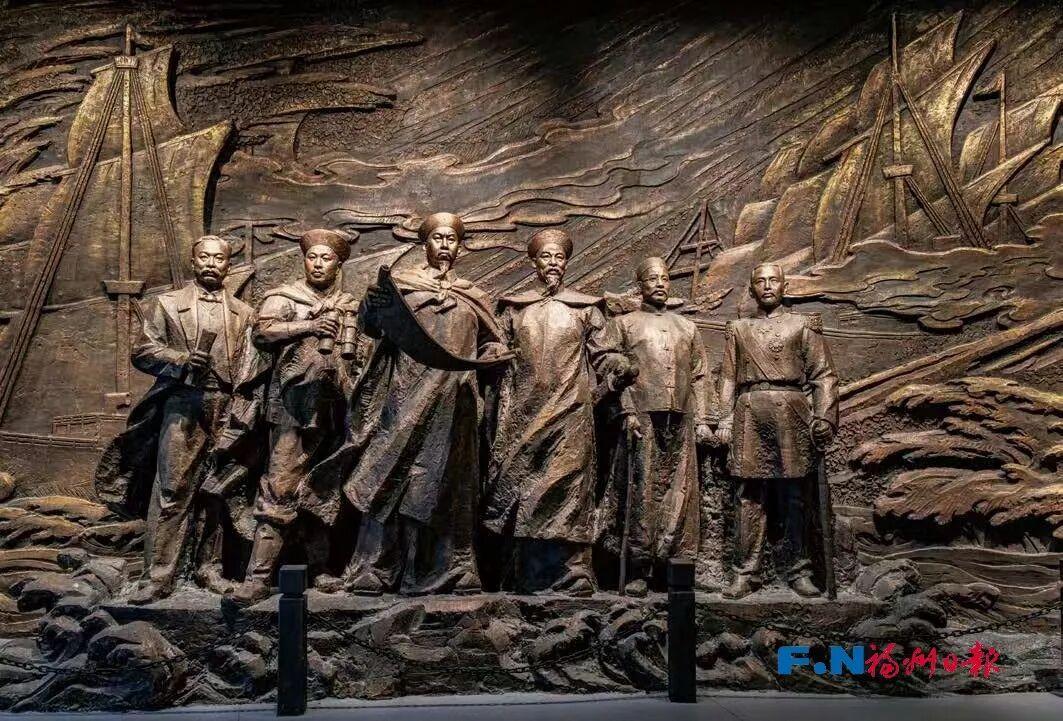

作为中国首个近代化海军工业基地,福建船政不仅承担舰船建造和海军人才培养重任,更以其体系力量迅速影响台湾防御体系的构建。马尾船政文化研究会会长陈悦说,福建船政是近代保卫台湾、建设台湾的重要基地,为促进台湾近代化作出开拓性贡献。

1874年船政大臣沈葆桢率领船政水师官兵保台,与台湾民众一起挫败了日本侵略台湾的图谋。此后,沈葆桢从船政抽调技术人员赴台主持工作,船政的生产技术及技术人才源源不断流向台湾,兴台湾之利举措推出,开府、开山、开路、开矿、教育、电信、海防等一系列建设事业奠定了台湾近代化基础。

专家学者在福州讲述台湾的福州元素。

“船政大臣沈葆桢奏准清廷开山抚番,奠定了如今台湾东部、中部、北部的繁荣基础;沈葆桢奏准解禁召垦后,大批福建人、广东人坐船到台湾开垦荒地,现在不少台湾乡亲肇基当地的始祖就是那时来的。有了这次大规模的闽粤乡亲赴台垦荒,台湾大片荒地成了粮仓、大片山地成了人声鼎沸的市镇。如果没有那时船政人请求朝廷增设台北府,就没有今天的台北。新竹的县名,就是沈葆桢起的,原来叫竹堑。台湾很多沿用至今的县名都是当时船政人起的,比如宜兰县、恒春县。这些都说明台湾与船政密不可分,台湾与大陆密不可分。”中国国民党前代理主席林政则说。

福建师范大学闽台区域研究中心台湾历史研究所所长、福建船政文化研究院特聘研究员郭满说,1874年经沈葆桢推动,福建巡抚常驻台湾,后更进一步发展为台湾设省。从1874年开始,福建便大量承担起对台湾协饷的重任,每年从财政中划拨数十万两白银支援台湾,用于行政开支、防务建设与民生工程。福建协饷占台湾财政收入近半,支持了铁路修建、电报铺设等新政。福建还通过海运输送物资,助力台湾巩固海防、发展经济。协饷持续五年,是闽台唇齿相依的见证,强化了两岸经济联系,为台湾稳定发展奠定重要基础。

“台洋之险甲诸海疆,欲消息常通,断不可无电线。”为抵御外来侵略、巩固海疆,沈葆桢曾上折提议架设福建与台湾之间的海底电缆,但未付诸实施。首任福建台湾巡抚刘铭传承继沈葆桢遗志,终于在船政电报学堂毕业生参与之下,于1887年10月成功铺设海底电缆并投入使用。这条电缆起自台湾沪尾(淡水)到福州川石,总长117海里,建成后,台湾的讯息转瞬即可传递到大陆,曾在海防建设上发挥了重要作用。

在中法战争中,台湾作为东南屏障的海防地位再次凸显出来。福建与台湾都成为法军重点进攻的目标。面对海上侵略者的铁蹄,福建与台湾军民以血肉之躯筑起保家卫国的坚固防线,生动诠释了两岸共御外侮的民族气节,800余名福州将士血染闽江,多数是年轻的学堂军官和水兵。

在中日甲午战争中,北洋水师虽败犹荣,展现出顽强的抗争精神和民族气节。福建船政不仅为北洋水师输送了大量优秀人才,船政制造的部分舰船也编入了北洋水师,充实了其战备力量。清王朝签订丧权辱国的《马关条约》后,船政学子和台湾人民共同开展了可歌可泣的反割台斗争,拉开两岸同胞共同反抗日本侵略、光复台湾的抗战史序幕。

“抗战胜利与台湾光复是两岸同胞共同的民族记忆,福州在台湾光复的整个历程中贡献非常大。”台湾黄埔军校同学后代联谊会会长丘智贤说。

在中国人民抗日战争时期,船政及其系列海军学校培养的海军官兵奋战在全国抗敌前线,参与了淞沪会战、武汉保卫战、敌后布雷游击战等一系列战役。他们置身生死的雷区,用船政传承的铁骨,抗击了日本侵略,书写下“凛冽可风”的英雄故事。

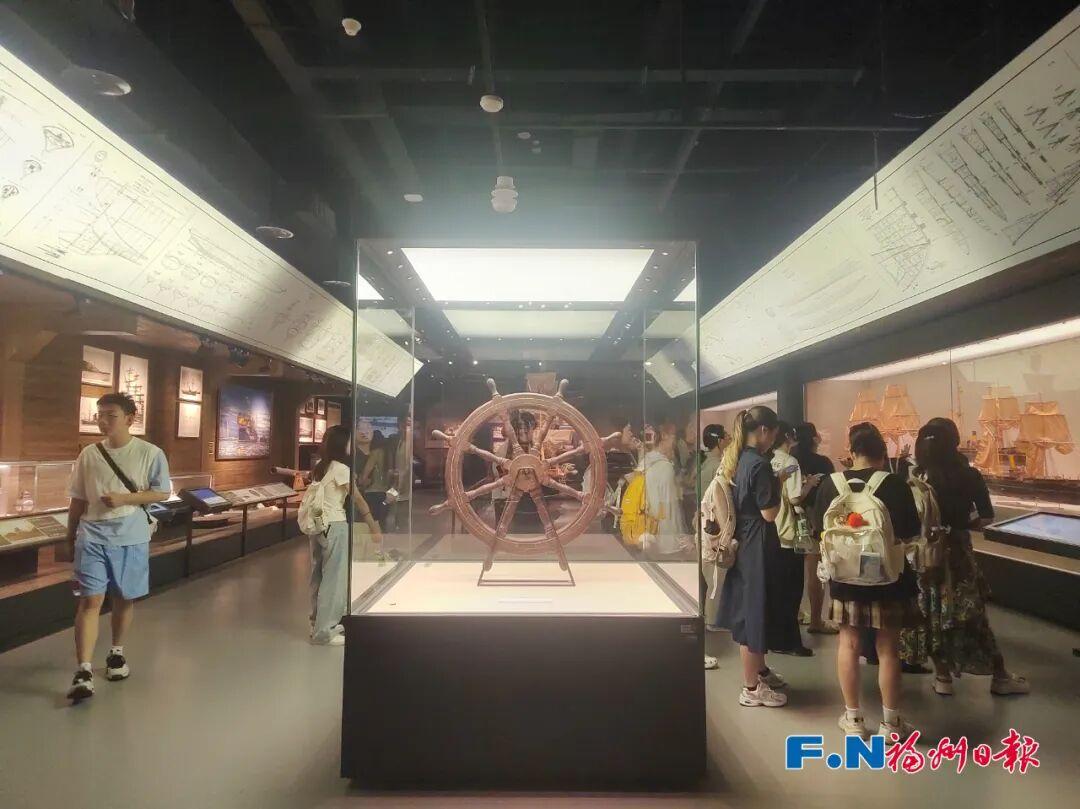

国家一级文物“通济”舰舵轮。

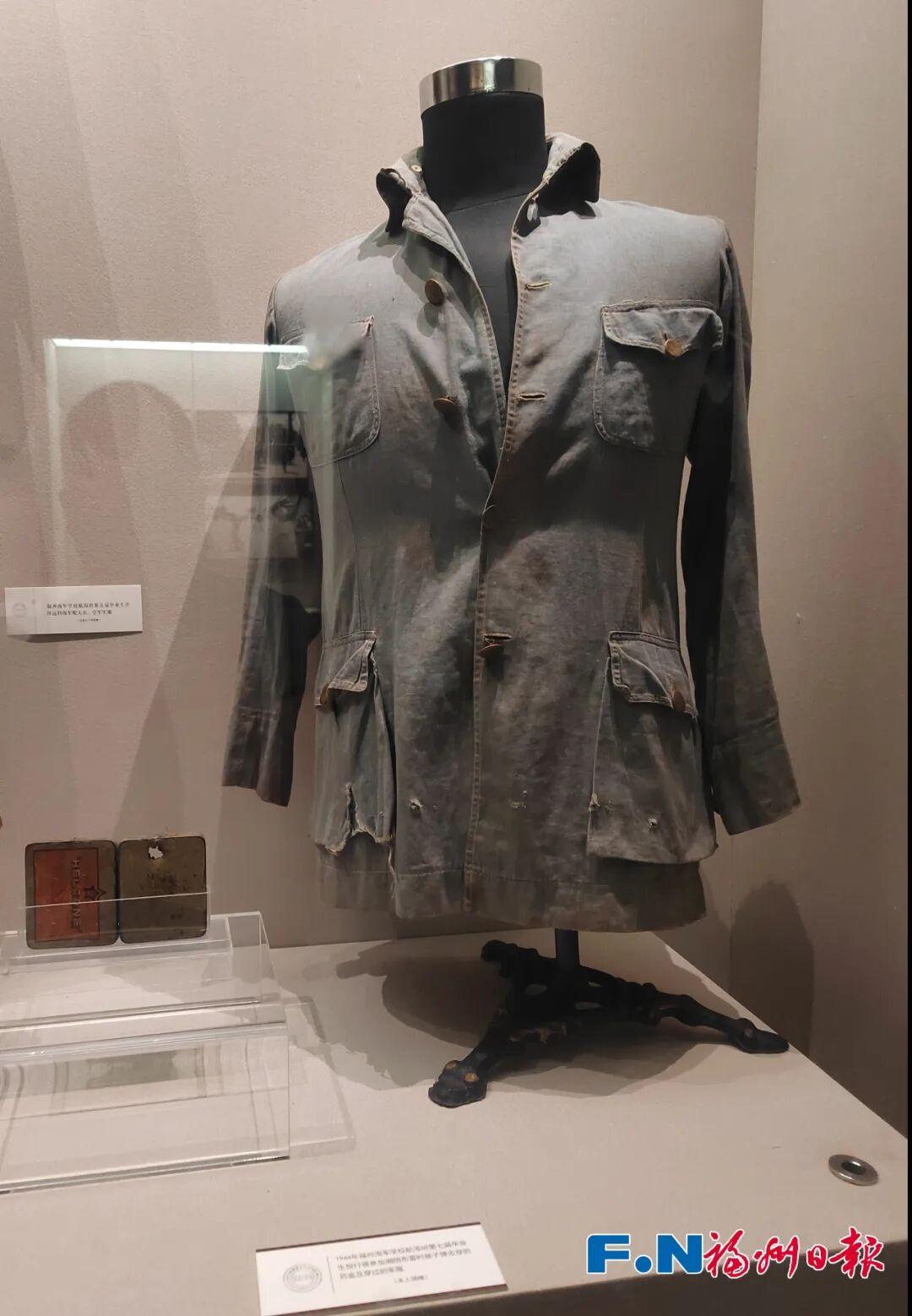

在中国船政文化博物馆二楼,一个被子弹洞穿的药盒和一套带有弹孔的海军布雷队制服陈列在玻璃柜内。这些物品的主人叫倪行褀,他出生于福州海军世家,是船政学堂更名后的海军学校航海班第七届毕业生。2008年,倪行褀和家人跨越海峡回到福州,捐出了这些珍贵物品。

倪行褀捐赠的有弹孔海军布雷队制服。

弹孔依旧,忠魂犹在。

当年,为破坏日军占领区水上交通线,中国海军组建了4支布雷队。倪行褀担任第三分队队长,带领队员挑着水雷,潜入敌后。

布雷前,队员们常在水雷上写上自己的名字,寓意“让侵略者记住”。特殊的签名方式,代表他们视死如归的决心。抗战中,福州的布雷队在闽江口阻塞线布设了马尾造船所自制的400多枚水雷。

中国船政文化博物馆内展示的布雷场景。

日军闻雷丧胆,对布雷队恨之入骨,抽调兵力严加防范、封锁。中国海军布雷队付出极大牺牲,队员九死一生。倪行褀在执行布雷任务时,曾多次身负重伤,屡次与死神擦肩而过。

布雷游击战牵制了日军军事行动。1943年后,日军已难以控制占领区的水上交通线,妄想“溯流西侵”的战略计划被中国军队粉碎。

布雷游击队。

抗战期间,台湾义勇队、台湾革命同盟会南方执行部、国民党直属台湾党部和三青团直属台湾分团部等著名台湾抗日组织均以福建为基地,组织在闽台湾民众,在福建各界的大力支持下,开展抗日复台活动。

1945年中国人民抗日战争胜利、台湾光复后,船政系列学校的历届毕业生被派往台湾及澎湖列岛,有的参与对日本海军的受降工作,有的参与对日本海军的接收工作,有的前往台湾的马公、基隆、左营等造船所任职,还有的参与台湾重建,为基础设施和工农业发展作出重要作用。台湾光复后的公职人员中,闽籍人员比例颇重,他们为台湾经济、社会的重建作出了重要贡献。

中国船政文化园区。

“可以说,福建船政与台湾命运紧密相连,共同书写了中华民族的奋斗史诗。”郭满说,以船政为纽带的交流合作富有成效福建船政是两岸之间共克时艰、命运与共的历史见证,福建与台湾之间既存在有形的历史遗迹,也有无形的文化财富。

时至今日,台湾还留有许多与船政有关的古迹,著名的有亿载金城、延平郡王祠等。

位于台南的安平炮台是台湾第一座西式炮台,由沈葆桢主持修建,城门内由他题写的“亿载金城”“万流砥柱”石刻依然清晰可见。这座炮台在中法战争和乙未年抗日名将刘永福抗日时,都曾发挥了防御外敌的功能。当下,炮台的军事功能虽然已不在,却是两岸携手抵御外侮的历史见证,也让今人可以在此追忆往昔。

船是闽台之间往来的物质载体,妈祖则是舟行海上的守护神,妈祖信仰成为海峡两岸共同的文化信仰,在台湾有着深厚的历史根基和广泛的社会影响。沈葆桢不仅主导了福建船政天后宫的营建,到台湾后按照福州天后宫的规制在台湾建造天后宫,在沿用福建船政楹联的同时,奏请皇帝御赐“与天同功”匾额。两岸天后宫历经岁月洗礼重建后,开展了密切的妈祖信仰交流活动。船政天后宫则成为船政文化的标志性建筑,众多的台湾妈祖信众、船政后裔前来探亲寻根、朝圣观光。

台胞台属在马尾天后宫学剪纸艺术。

台北捷运麟光站附近有一座福州山公园,站在福州山公园之巅可以一睹台北101的风采。台北城南有一条“福州街”,是部分公家机关办公地,高雄还有“福建街”,岛内各类福州美食也让“福州”声名远播,福州面馆、福州鱼丸福州葱油饼、福州胡椒饼飘香街巷……

在台湾的船政后裔将其家藏的与船政历史相关的文物捐赠给中国船政文化博物馆,让更多人得以了解船政与台湾的历史关联。

中国船政文化博物馆

在船政创办158周年纪念日活动上,台湾海军退役少校吕礼诗专程来到福州向中国船政文化博物馆捐赠了本人的“台湾海军军官学校”毕业证书。

吕礼诗(右三)向中国船政文化博物馆捐赠毕业证书。

吕礼诗于1991年从“台湾海军军官学校”航轮组毕业。“毕业证书承载着青春与理想,我决定捐赠出来,是希望让更多人看到船政文化在台湾的传承,期待以我个人的一小步,推动两岸融合的一大步。”吕礼诗说。

台湾左营海军军官学校的前身为船政学堂。彪炳史册的船政学堂培育了严复、萨镇冰、詹天佑、邓世昌等一大批近现代名人。辛亥革命后,位于福州马尾的船政学堂先后改称福州海军制造学校、福州海军学校,后合并为海军学校,于1945年被并入海军军官学校,1949年迁至台湾。福建船政文化管委会负责人表示,如今的“台湾海军军官学校”前身渊源和船政学堂息息相关。这段延续一个多世纪的历史渊源,成为连接两岸同胞的重要精神纽带。

共同的记忆还在持续挖掘。今年7月,福建省文史馆馆员、原省方志委编审陈名实,马尾船政文化研究会会长陈悦,台湾历史学者、作家徐宗懋,台湾黄埔军校同学后代联谊会会长丘智贤在福州共同启动“船政抗战史迹调查”项目。

丘智贤多年来持续组织开展抗战纪念考察及黄埔军校纪念活动。他说,抗战胜利与台湾光复相关史料既在大陆也在台湾,需要两岸合作挖掘研究,才能够把这段故事更完整呈现,让更多人知晓。

铭记历史,一场场活动在福州举办。

8月底,“烽烟淬魂 共铸中华”——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年和台湾光复80周年图片展在福州台湾会馆开幕。

10月,《忠勇壮烈——中国近代海军与抗日战争》主题展览在中国船政文化博物馆举办,通过展出相关历史文物与史料,唤起两岸同胞共同的历史记忆,铭记先烈功绩,传承抗战精神。

10月18日,第二届闽江学院两岸融合发展论坛——“台湾光复80周年之回顾与前瞻”学术研讨会在福州举办。海峡两岸高校、科研机构近80位专家学者与会,共话光复历史、共叙统一前景。

中华全国台湾同胞联谊会副会长杨毅周在开幕式上致辞表示,从《中国对日宣战布告》《开罗宣言》《波茨坦公告》到《日本投降书》,形成了台湾回归中国完整的国际法链条,确定了台湾主权回归中国的法律地位。

图源:海峡导报

日前,一首承载着两岸青年共同记忆与情感的MV——《烽火记忆 两岸同声》在福州发布,不仅是对抗战胜利暨台湾光复80周年的纪念,更是两岸青年心灵相通、文化共融的生动写照。

《烽火记忆 两岸同声》MV的制作和快闪活动由闽台历史文化研究院主办,邀请台湾辅仁大学、台湾师范大学、台北艺术大学、台南艺术大学、台北教育大学、台东大学、台湾中国文化大学、北京中央音乐学院台湾硕博士、福建省歌舞剧院青年艺术家和永安市青年合唱团等近百位两岸音乐艺术类青年参演。

在这场跨越海峡的青春之约中,两岸青年以歌声为桥、以历史为鉴,携手前行,共创辉煌!

福建船政供图

两岸同胞迎中秋联谊活动在福州举行。原浩 摄

如今,作为大陆距离台湾最近的省会城市,福州坚持两岸融合、先行先试,推动福马“同城生活圈”落地政策两批共20条,海峡青年发展型城市落地政策两批共17条;举办海峡青年荟吸引超2400名台青参与;“小三通”客运量持续增长;深化榕台海洋融合发展,福马产业合作园区签约海工装备等7项马祖企业项目,总投资12.1亿元……

未来,福州将持续践行“两岸一家亲”理念,坚持以通促融、以惠促融、以情促融,加快建设两岸融合发展示范区先行城市,打造台胞台企台青登陆第一幸福家园,共同守护“家”的完整,共同增进“家”的福祉,共同创造“家”的新辉煌,助力福建在探索海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐、取得更多成果。

记者 欧阳进权