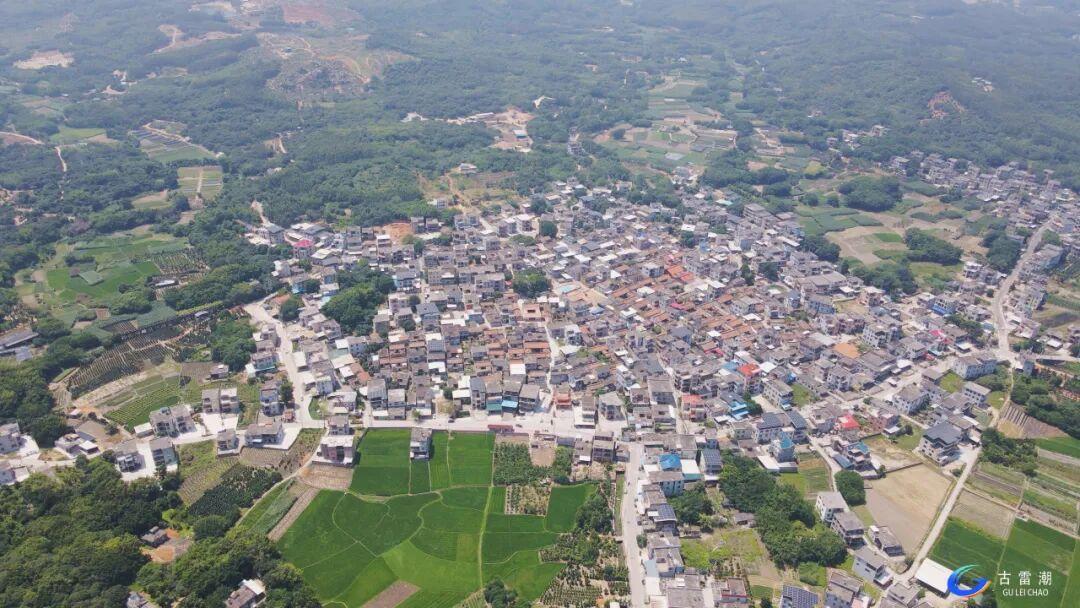

金刚山脚下,一座座新修缮的古厝静立村中,一条条村道平坦整洁,千亩荔枝林硕果累累,蓬山学堂里书声琅琅……这个具有六百余年历史的明清古村,正在乡村振兴的道路上焕发新生。

2021年10月,陈镇照当选漳州市古雷开发区沙西镇蓬山村党支部书记。面对这个生他养他的村庄,他深感责任重大:“乡亲们的信任沉甸甸的,怎么才能接好这一棒,不负众望?”

拆旧拓新,古村焕发新生机

“这块地是祖上传下来的,哪能说拆就拆?”上任伊始,正逢古雷开发区全面推进人居环境整治。面对全村道路拓宽、人居环境整治面积超1400平方米的“硬骨头”,质疑声在村中蔓延。如何调动村民积极性成为摆在这位新任村支书面前的第一道考题。

“乡亲们都在看我们怎么做。”陈镇照深知,喊破嗓子不如做出样子。然而,要村民无偿让地拆旧,谈何容易?那些老房子、猪舍,承载着多少村民的记忆和生计。

“先从我家开始!”他决定把自家那栋140平方米的平板房列入首批拆除名单。“这是咱们一砖一瓦建起来的,说拆就拆?至少也得有个说法吧?”回到家中,面对年迈的母亲和大哥的不解,陈镇照耐心解释:“这是全村的事情,不是一家两家的事情,我得先作出表率,带头让大家看到决心。”做通家人工作后,他带头拆除了自家140平方米的平板房。

在接下来的“拆旧拓新”行动中,村两委干部也纷纷以实际行动作出表率,主动拆除涉及自家的占道建筑物。

“村看村,户看户,群众看干部。”陈镇照和村两委成员们,就是这样用“拆己”的实际行动,拆掉了横亘在村民心中的那堵“怀疑的墙”。

2024年6月,在村委、乡贤、村民的多方合力下,一条跨蓬山村南北的巷道实现全线贯通。面对需拆除涉及80多户村民旧房、旱厕的难题,村民们争先恐后、无偿让出自家“地盘”。你一砖我一瓦的“退让”,最终汇聚成一条4米宽的平坦巷道,“巷道的拓宽,美化了环境,方便了通行,大家都自愿无偿让地。”村民陈永顺道出了大家的心声,村民陈贵城、陈文桂也主动拆除了2间猪舍和3间旱厕。

截至目前,蓬山村拆旧拓新行动共拓宽7条道路,实现路面硬化4条,涉及面积超3000平方米。

旧障碍清除了,发展的蓝图如何变成实景?

陈镇照抓住上级大力推进乡村振兴的发展机遇,积极向上争取资金和政策支持,近几年来,推动总投资300多万元的古村文化提升工程落地实施,连线拓面提升村容村貌。

废弃石条被巧妙地砌成了农家菜园的围墙、登山步道的石阶和树下的休闲桌椅;曾经杂物堆积的角落,结合人居环境整治,变身成为吸引游客的文化长廊。

壁画上墙,古厝新生,村容村貌焕然一新。漫步在蓬山村的巷道中,明清古厝文秀端庄,院墙壁画点缀其中,每一处细节都展现着古村的自然禀赋和人文烟火气。

产业振兴,靠山吃山谋发展

蓬山村三面环山,拥有1万多亩山地。“靠山吃山”是产业发展的必然选择。

然而,传统荔枝产业日渐萎缩,大量果园处于低效甚至荒废状态,零散的土地和落后的管理,让“靠山吃山”难以为继。

转机,在探索中逐渐显现。自2020年起,便有农业企业看中蓬山村的生态潜力,前来洽谈规模化承包并启动了品种改良工程。直到2022年,又一家企业带着方案前来,但却在土地整合上遇到了阻力。企业负责人找到了村里,希望村两委能帮助协调。

“产业要发展,必须打破一家一户的分散局面。”刚刚上任不久的陈镇照,将此事视为推动产业转型的关键契机。他带着村干部,接过了协调的重担,挨家挨户上门做工作。

面对村民“祖祖辈辈的地,怎么能租给外人”的疑虑,陈镇照给大家算起了“三笔账”:“土地流转后,大家既能收租金,又能在家门口就业,企业还帮我们改良品种,租期一到,地还是咱们自己的,这是稳赚不赔的买卖!”这笔账算到了村民的心坎上,越来越多的村民开始理解并支持低效果园改造项目。

山路难行,产业难兴。要真正实现产业振兴,除了发展好农产品,还必须打通发展“动脉”。

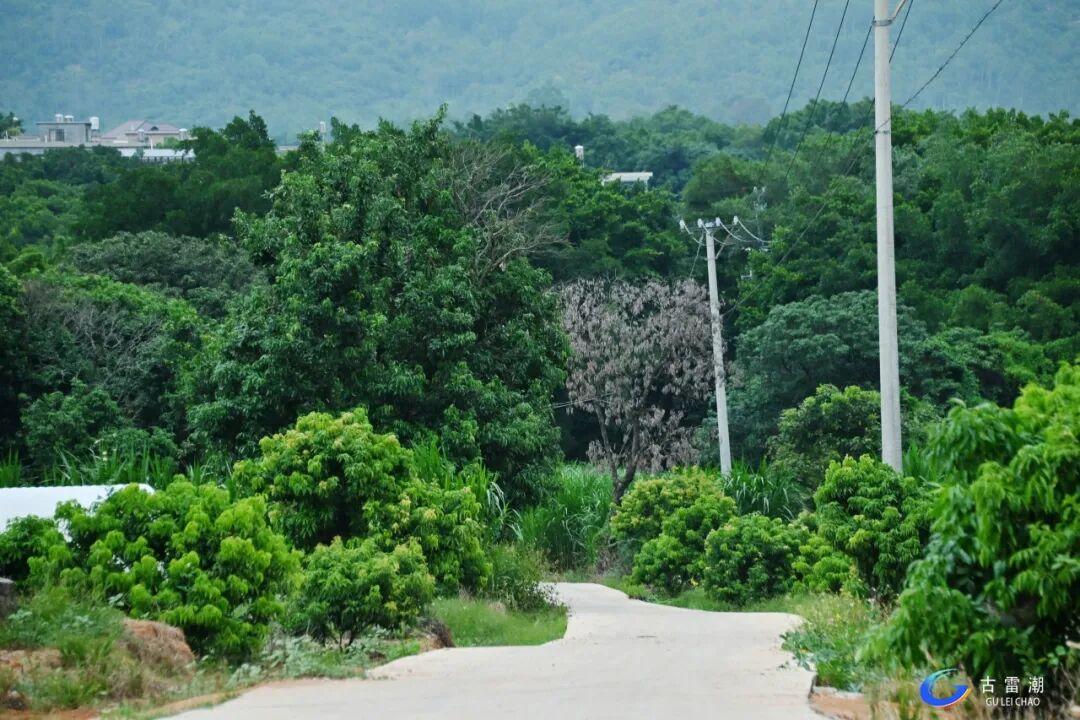

站在蓬山村后山的荔枝园俯瞰,一条崭新的水泥路如同玉带,在山间蜿蜒前行。这是陈镇照带领村两委多方协调、全力推进,于2024年12月完工的3.7公里上山产业路。

“以前上山都是泥巴路,过去运一车肥要2小时,现在货车直接开到地头。”金漳钦水果专业合作社的负责人指着连片的标准化种植基地说,在村里的支持下,昔日因运输不便而抛荒的零散山林,被整合成标准化种植基地,配套了灌溉管网和电力设施,实现了水肥一体化管理。

道路的畅通为产业发展注入了新动力。在陈镇照与村两委的积极推动下,蓬山村低效果园改造项目已投入资金约580万元,成功改良荔枝2300多亩,引进培育了无核鸳鸯红、仙进奉等多种高优品种,并种植台湾莲雾近300亩。

产业升级带来实实在在的收益:荔枝价格从原来每斤不到1元提高到10元以上,精品品种甚至能卖到几十元。项目每月为村民带来劳动报酬超30万元,原本荒废的山地也有了租金收入——这些真金白银,正不断充实着村民的钱袋子,也让蓬山村产业振兴的道路越走越宽广。

路通百业兴。接下来,村里计划再修4公里路,把去年的新修道路连接起来,形成环村路网。“我们争取让每一个果园、每一块田地都通上产业路,让蓬山村的特色农产品走向更广阔的市场。”陈镇照说。

塑形铸魂,文明乡风代代传

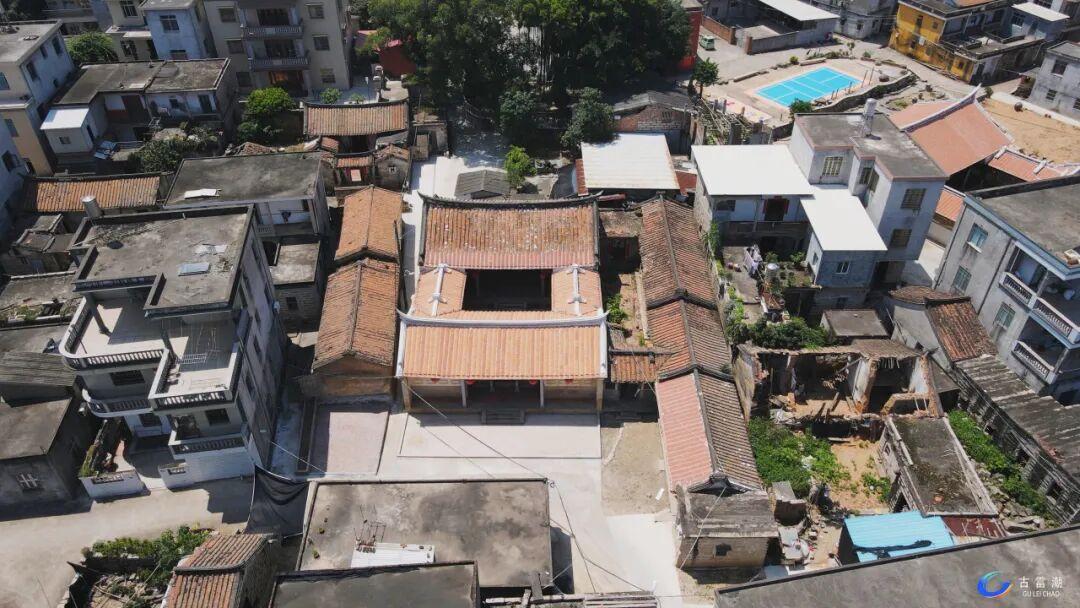

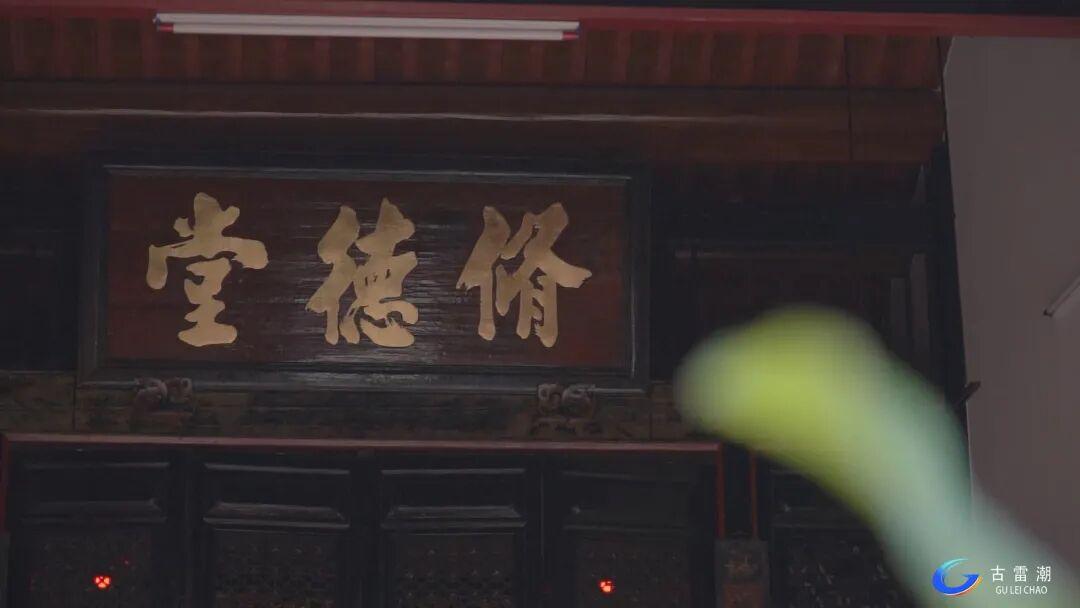

“耕读传家久,诗书继世长”——走进蓬山村的修德堂,这副镌刻在门柱上的烫金对联,道出了这个古老村庄六百年来生生不息的文化密码。

乡村振兴,既要塑形,也要铸魂。在蓬山村,教育不是少数人的专利,而是全村人共同的事业。在陈镇照的推动下,蓬山村探索出一条“党建+乡贤+教育”的特色路径,让“博士村”这张金字招牌在新时代愈发闪亮。

“我们要让每一栋古建筑都活起来,成为传承文化、教育后人的重要场所。”在一次乡贤座谈会上,陈镇照与返乡的乡贤们热烈交流,迸发出让古建筑“活”起来的金点子。

这一思路很快落地生花:昔日的旧村部“咸宜堂”已摇身变成蓬山学堂,成为村里最重要的文化教育阵地;具有红色记忆的“修德堂”被打造为蓬山传承馆,展示着村庄的历史文脉;“陈氏大宗祠”则成为家风教育馆,传承着家族美德。这一栋栋被赋予新生的古建筑,正如同一座座精神的灯塔,照亮着蓬山村的文化传承之路。

每年农历正月初一,蓬山讲学堂里总是座无虚席。返乡过节的博士们在这里开设“博士讲堂”,与村里的孩子们分享求学心得。

“再穷不能穷教育,再苦不能苦孩子。”这是蓬山村的村民们常挂在嘴边的话。2019年,蓬山村教育事业发展促进会正式成立。七年来,这个由村党支部牵头、乡贤积极参与的教育基金会,累计发放奖教助学金超30万元,奖励优秀学子90多名,资助贫困学生3名,表彰优秀教师8人次。

修德堂作为村里的精神地标,见证了蓬山村崇文重教的优良传统。这里不仅是县级文物保护单位,更成为开展家风教育、红色教育、禁毒教育的重要场所。陈镇照组织乡贤、村民们深入挖掘整理陈树滋等先贤的感人故事,让“见义勇为”“勤耕苦读”等美德代代相传。

从明清时期的3位进士到今天的8位博士、20多名硕士研究生,蓬山村的“博士村”美誉实至名归。更让人欣慰的是,重视教育、崇尚知识的种子,已经在这片土地上深深扎根。

近几年来,蓬山村先后获得了“市级乡村振兴示范村”“绿盈乡村示范村”“古雷开发区文明村”等荣誉称号;2024年,陈镇照被评为漳州市优秀共产党员。“单丝不成线,独木不成林。”从田间地头到村头巷尾,从民生小事到发展大计,陈镇照始终认为,村里的每一个进步都是集体智慧的结晶。在他的带领下,蓬山村两委班子形成了“分工不分家”的工作默契——人居环境整治时党员干部带头示范,产业发展中群策群力攻坚,教育文化事业上用心用情耕耘。

如今的蓬山村,连片的山园孕育着丰收的希望,整洁的村庄洋溢着文明新风,群众的获得感、幸福感正在持续提升……