7b4b7ccd-ef11-4f01-90f7-fb68c3b79c4d.JPEG)

7b4b7ccd-ef11-4f01-90f7-fb68c3b79c4d.JPEG)

书声未歇,弦歌不辍。当许多城市正在“拆与建”中探寻文化复兴的路径时,泉州已将更多的注意力聚焦在文脉赓续,重置城市的精神坐标。

这里,有一道古老而坚韧的文化血脉——书院。书院,在泉州的时空里是历史遗迹,在史料典籍中是闪亮名录,而在泉州人的心中,它是承载思想文化传承的一方沃土。

如今,泉州正致力于让书院重焕新生。石井书院、小山丛竹、温陵书院、欧阳书院……一座座曾经的文化殿堂被重新点亮。在泉州,书院即文脉的映照,它让人看见这座城的精神图谱,如何自唐宋以来,一脉相承、绵延至今。

石井书院被誉为“温陵始学”和“闽学开宗”之地(资料图片)

泉州的文脉,始终与“书院”二字紧密相连。石井书院、小山丛竹书院、温陵书院、欧阳书院被誉为泉州“四大书院”,这林立的书院,正是泉州文化气象的集中体现。

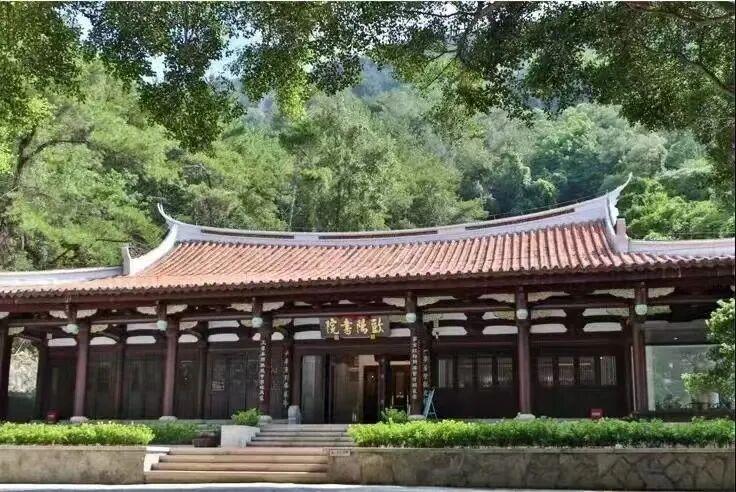

欧阳书院景色幽雅(资料图)

唐末,泉州文教沉寂。欧阳詹以一介布衣登第,以一己之力开启泉州士风的启蒙,“温陵甲第破天荒”。他主持文教、兴学立言,成为照亮泉州文脉的“第一座灯塔”。

此后,泉州士人循光而行,建书院、授学业、修文脉。至南宋,泉州书院教育蓬勃兴起,数十所书院遍布泉属各县,书院随之成为泉州古代教育的重要支柱。

朱熹任职泉州同安主簿时,于清源山下倡建“小山丛竹书院”,以“不二祠”为址,讲学传道。从此,泉州书院不只是儒学传承之地,更成为城市气质的缩影——崇文、务实、兼容、开放。

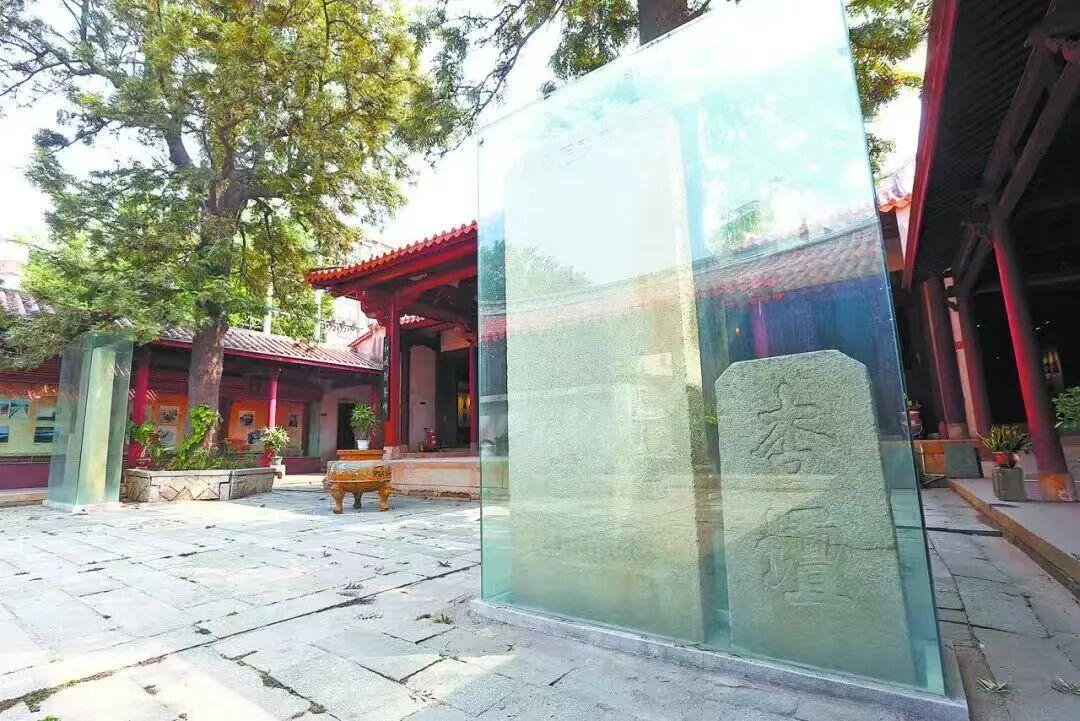

小山丛竹书院内景(资料图)

及至明代,泉州迎来思想史上的高峰——李贽。泉州的文脉涵养他敢于批判、勇敢无畏、革新求变的精神品质。而李贽的思想和学说也成为日后泉州书院传承无可替代的瑰宝。

还有蔡清、何乔远、罗伦等名儒相继登场,延续并丰润了泉州的书院传统,使理学精神与地方文化在此交汇生长。

自唐至清末,泉州书院林立,府治一地即有十八所,全城多达七十余所。它们不仅是讲学授徒之所,更是士人精神的聚合地,是泉州城市精神的源头活水。并且,泉州的书院从来不是孤立的学堂,而是与商贸往来、信仰习俗、工艺创造、侨乡脉络交织成网的“文化生态系统”。它不仅承载着士人的家国理想,更在日常生活中维系着精神的平衡与文化的自信。那以人格修养为旨归的尚德精神、以经世致用为特质的务实精神、以薪火相传为底色的创新精神,正是泉州书院赓续千年的文化基因。

从欧阳詹到朱熹、李贽,从理学讲席到今人研学,泉州书院的延续,正是泉州文脉生生不息的真实写照,让这座“和而不同”的城市,文气与山海共生,学问与生活相融。

古书院,今何在?

时间沉淀了风尘,也留下印记。昔日讲堂之声、竹影之姿,曾被岁月掩埋;如今,又在古城“书院复兴计划”中重现。

当下,十一座重要书院的复兴已在泉州付诸实施。每座书院,秉持“一院一案”设计理念,在保留历史风貌的同时,注入公共文化与市民教育功能,使古书院不仅是文化遗址,更成为“活的书香空间”。这些书院,有的是在遗址上直接修复,如小山丛竹书院等;有的是在遗址不远处择址新建,如招贤院、宝海庵书院等;有的结合现有空间进行书院植入,如在府文庙旁边开设正音书院,利用清源山现有房屋植入欧阳书院等。这不仅是城市修复工程,更是文化记忆的复位。

小山丛竹书院(资料图)

重生,始于形体的归来。小山丛竹书院,如今以文化公园之姿立于城中,竹影婆娑、书声似远,堂宇重光间仿佛仍可闻朱子论道;温陵书院融入校园脉络,朱子文化长廊与铜像讲坛,使“读书明理”的信念在新一代心中延续;一峰书院以回收古构件复其旧制,青瓦覆顶、红砖垒墙,旧日风韵再现;宝觉书院则承明式宗祠之制,照壁映院、石雕牌坊矗立,古色与闽韵相生。这些重生的书院,如同从尘封史册中走出,在今日的光影中,继续讲述泉州千年的风雅与坚守。

重生,更在于功能的焕新。泉州的书院复兴,不止于形制的修复,更在于精神与功能的再造。

新开放的正音书院,弥漫着书香味,却不止于论典论学论道的传统。书院的新功能被不断激活——正音书院正变身为城市文化会客厅,发挥以文塑城、以文润心的作用,为广大市民游客提供高水平的公益非遗展演和文化空间。今年“两节”长假,正音书院的非遗展演吸引1.2万人次游客前来。正音书院正在被打造成为新时代城市文化新地标,让泉州古城千年历史文化底蕴成为人们心中的向往、梦中的坐标。

泉州青少年文学在正音书院体验非遗(资料图片)

复建的宝觉书院,与周边“黎明亭”及十几亩树林一体打造为“朱子文化公园”。它既是一方修身静思的文化空间,也将成为国学研究与交流的重要平台,延续理学之风,涵养市民精神。

宝觉书院(资料图片 图源:宝觉书院)

在清源山脚下,欧阳书院的复兴同样以“文明实践”为内核。书院因唐代泉州首位进士欧阳詹读书而得名,宋元时列入泉州“四大书院”之列,有“刺桐城外读书台”之誉。2020年复建以来,欧阳书院尝试“文化展示+教育研学+文明实践”,举办国学讲座、诗词吟诵会等活动。讲座中,学者以《论语》《礼记》阐释现代家风;吟诵会上,诗人以“家国”“亲情”为题,以声传情,让古典精神在当代语境中延续。

泉州书院的重生,已不仅是历史的回响,而是融入城市日常的文化重建——它们不再是被供奉的历史,而是被使用的文化,让古代的精神修养重新浸润现代人的生活方式。

泉州修复的不仅是古建的形,更是一方得以在烟火人间触摸品味的文脉。文化不再高高在上,而是能被“坐下来、喝杯茶、听一段讲古”的日常经验所感知。

泉州书院的重生,从不止步于“修旧如旧”,更追求在精神和情怀上“涅槃重生”。

泉州府文庙大成殿和泮桥(黄梓濠 摄)

未来,泉州的书院将从文化遗存走向思想源泉,从“被观看”走向“能生长”,成为这座千年古城持续生成文化活力的重要引擎。

从“讲学”走向“共学”——恢复书院讲学之风,但不局限于师徒授受。通过高校、研究机构、社会组织共建开放课程,推出“泉州书院讲堂”“青年研学营”,把儒学、文史、海丝文化转化为人人可参与的公共学习资源,形成“书院即学堂、城市即课堂”的新格局。

从“展示”走向“参与”——让书院成为“可进入、可体验、可互动”的文化空间。鼓励居民、手艺人、师生参与日常运营,举办读书会、茶会、国学沙龙、非遗工坊,让古老书院重新嵌入城市生活,成为“生活在地文化”的发生场。

从“古风”走向“新潮”——激发传统文化的当代表达力。依托书院精神打造泉州书院文化节、主题文创、城市阅读品牌,让“书香”转化为文化消费与青年社交的新场景,使文化自信真正融入现代审美与生活方式。

从“一城”走向“世界”——以数字化手段和国际交流重构“海丝学术网络”。通过中外学者对话、线上课程、数字书院平台,让泉州书院成为儒学传播、文化研究与文明互鉴的国际节点,重现“海丝精神”的开放气象。

石井书院里的“二朱先生祠碑记”(王柏峰 摄)

到那时,泉州将是一座让人“向往共读”的精神高地。