喜欢岩茶的朋友,对肉桂、水仙、大红袍这“老三样”再也熟悉不过了。

但,这只是岩茶的“顶流IP”茶品。

茶品,是作为商品的茶。就拿水仙来说吧,尽管茶(商品)名与茶树品种名一样,但前者可以是武夷水仙,也可以是建瓯水仙、漳平水仙,而后者就是专指水仙这一茶树品种。

成就一泡好岩茶需要三大要素:好山场(自然环境)、好品种、好工艺。其中,品种是影响品质的首要因素。没有名种,就没有名丛,就没有“岩骨花香”。

武夷山素有“茶树品种王国”之称。

峰、岩、坑、涧、窠、洞、窝、谷等各类山场里,生长着世代留传的有性群体茶树品种(世代采用种子繁衍后代的品种,个体间特征特性有差异),当地人称为菜茶。

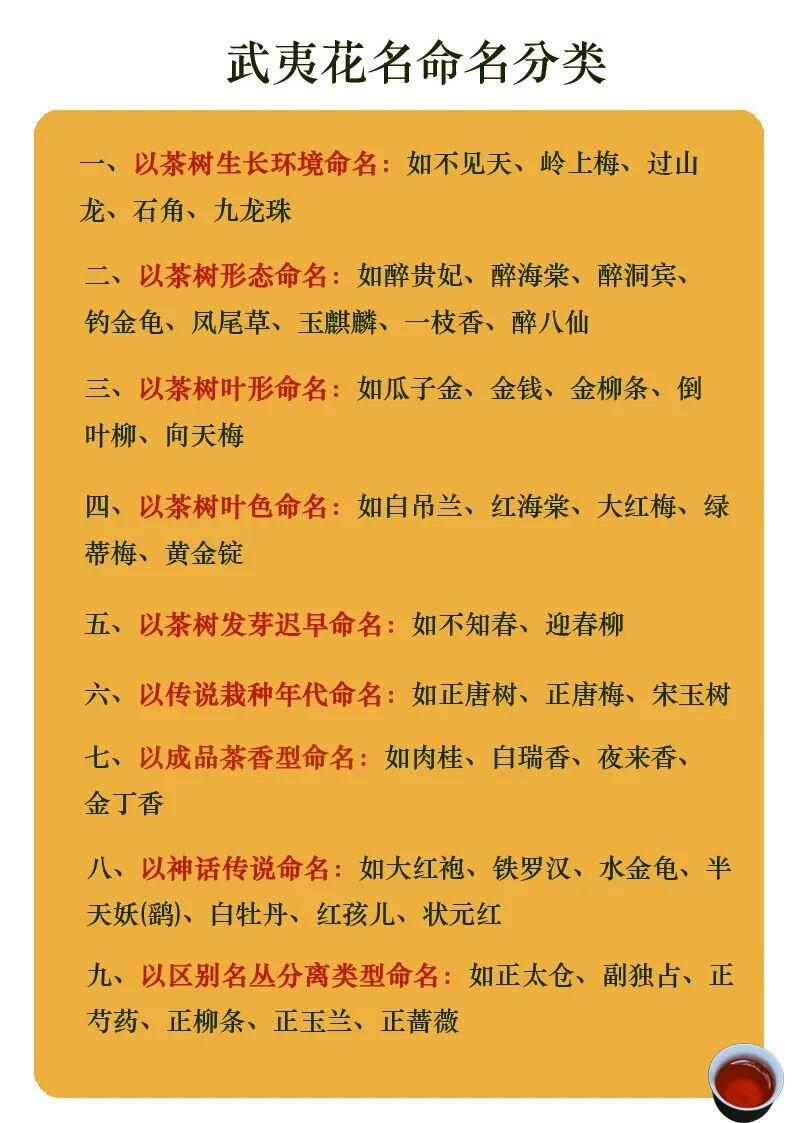

这些土生土长的原始品种,经过反复单株选育、单株采制,经过品质PK,其品种特性最终通过成品茶呈现出来。于是,按生长环境、茶树形态、叶形、叶色、发芽迟早、成品茶香型等方式来取名字,称为“花名”。

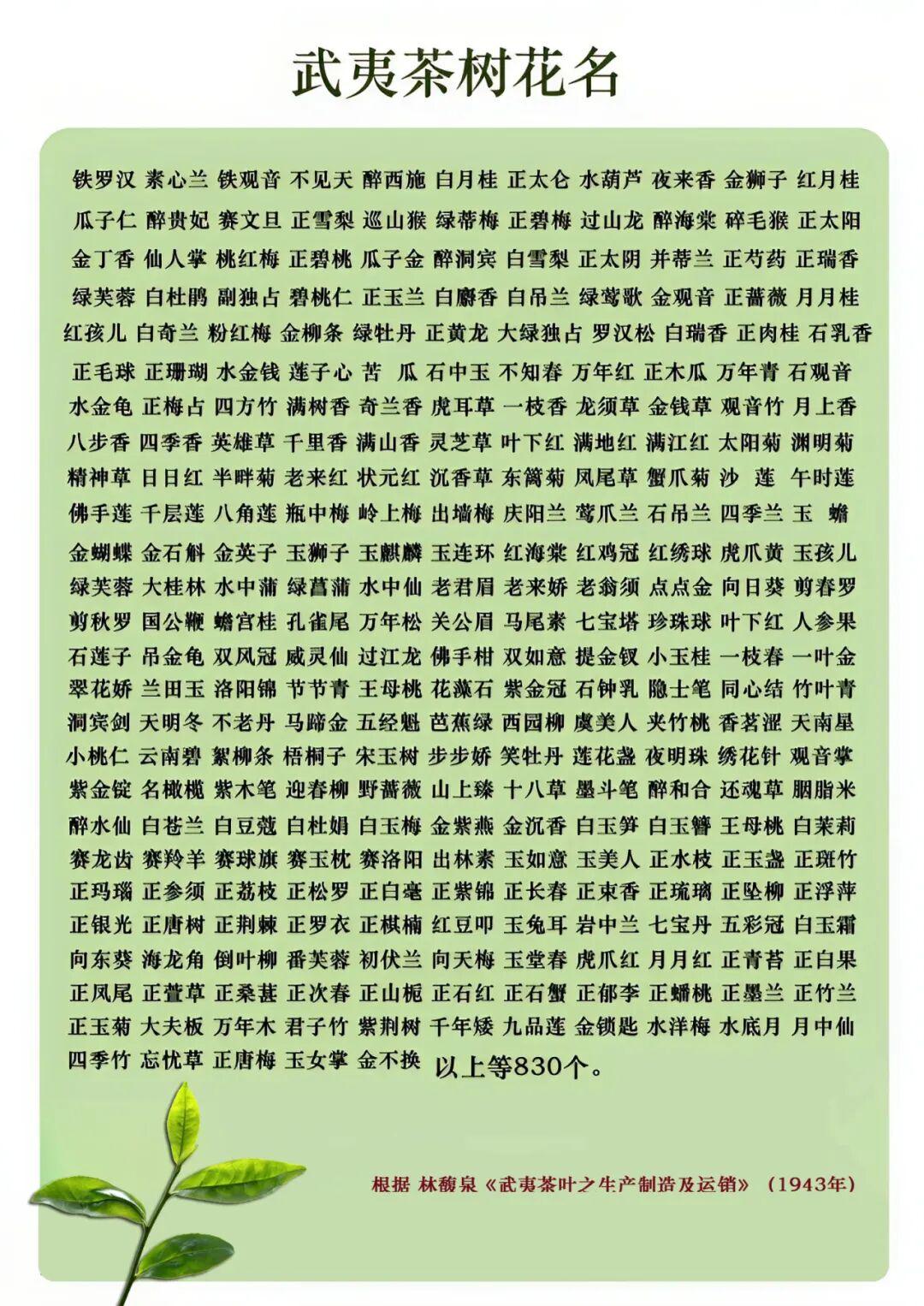

据近代茶学家林馥泉1943年调查,仅慧苑岩就有花名830种,如今有名可查的还有264种,俨然是岩茶的“花花世界”。

这些名字,或生动,或诗意,或有趣,争奇斗艳。总之,都很美腻。

花名虽多,但并非所有都能流芳百世。它必须经过残酷的“市场检验”——茶农与茶客近乎苛刻的舌尖评判。只有那些能稳定重现优异品质且风格卓尔不群者,才能晋级“名丛”。

像我们都很熟悉的肉桂,它最初只是一个普普通通的花名,凭借其独特的品种香——辛锐桂皮香及醇厚滋味,从芸芸菜茶中的脱颖而出,又历经反复斗茶PK考验,荣登名丛,更是占据当下岩茶市场的“半壁江山”。而大红袍、铁罗汉、白鸡冠、半天腰(鹞)、水金龟等“五大名丛”更是站上了金字塔的顶端。

从花名到名丛的跃迁,都靠实力“打”出来的。

史上许多花名,如今都已消失,仅剩美名。

不过,在武夷山,除本地种花名外,也有引种铁观音、本山、黄旦、黄奇、梅占、奇兰、毛蟹、佛手(雪梨)、矮脚乌龙、软枝乌龙等闽南、闽北乌龙茶良种。这些品种,在当地“绝版”山场(微域小气候)中,个性被重塑。

还有福建省农业科学院茶叶研究所培育的新品种,如金观音、黄观音、黄玫瑰、金牡丹、金玫瑰、春闺(春归)、春兰、瑞香、丹桂、紫红袍、九龙袍等“新花名”。

一丛一味,一山一味,一人一味。

“姹紫嫣红”的品种,种植在不同类型的山场,又凭借茶师精湛的制茶技艺,为茶客们奉上一席千娇百媚的感官盛宴。

也许,这也正是岩茶最令人着迷的地方吧。