原创

原创

享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

杨振宁先生与厦门

有着紧密的联系

他曾经在厦门生活过

而且对这段经历印象深刻

↓↓↓

1928年,杨振宁的父亲杨武之受时任校长林文庆的邀请,到厦大算学系任教。就是在这时,杨振宁随父亲来到了厦大。

杨武之1928年在芝加哥大学获得博士学位,成为我国现代数论研究博士第一人。1928年归国时,多所大学都想延揽杨武之任教,但杨武之选择了最早发出聘书的厦门大学。

杨武之在厦大呆了不到一年,1929年,杨武之赴清华大学任教。

1929年,杨振宁与父母在厦门。资料照片

在厦门,第一次

用上电、见到香蕉、喝到牛奶

虽然在厦门生活时间不长,不过,杨振宁日后提起那段记忆依然印象深刻,他在《回忆父亲杨武之》一文中写道,“那一年在厦门的生活过得很幸福,也是我从父亲那里学到很多东西的一年。”

在厦门,杨振宁和母亲“初次住入有现代设备的住所,这里有电灯,自来水和卫生设备”。厦门生活,让杨振宁大开眼界,不但住上了漂亮的校舍,还第一次用上了电,第一次见到香蕉,第一次喝到牛奶,第一次吃到牛肉,也第一次用上抽水马桶。

杨振宁曾回忆说,他们家住的那栋小楼就坐落在海边。在那段美妙岁月里,他看到了蓝天大海无穷无尽的变化,看到了浩瀚宇宙无边无际的奥妙。

就读演武小学

手工艺课不尽如人意

7岁的杨振宁就在“厦大附属实验小学”(演武小学前身)就读,不过,杨振宁后来回忆,当时学校名称叫做“厦门大学附属模范小学”。

“厦门大学附属模范小学”旧影。资料照片

杨振宁就读时,有学生163人,校舍已经完成,运动场、教室、办公室、成绩室、教员寝室及图书室、会客室、膳房等一应俱全,校具1100多件、教具450多件,都是从商务印书馆购置的。小学理科仪器标本、挂图、图书等460多件。

厦大附小是比较现代化的小学,学校采用新的学制,一二年级为设计部,在上课时试行混合设计教学法,学习时间无固定时间表,不分科目,由教师指导儿童设计学习。课余还组织学生会、演说竞赛等活动,“俾学生所学,得适用于现代之社会焉”。

杨振宁曾经回忆,当时数学和国文都念得不错,只有手工艺做得不大成功。有一回他用泥土做了一只鸡,拿回家里给父母看,他们说做得很好,问:“是一只藕吧?”

得益于厦门大学依山傍海的地理位置,闲暇时,杨振宁就会跟着父母来到海滨散步,亦或是乘船去到隔海相望的鼓浪屿游玩。

1929年杨振宁在鼓浪屿日光岩上。资料照片

杨振宁在鼓浪屿留下过一张照片,这张照片拍摄于日光岩。照片上的杨振宁稚嫩的脸庞显得十分可爱,但他紧蹙的眉头似乎显示了他内心的不悦。

30多年以后的1960年,父母要到日内瓦与杨振宁团聚了,杨振宁的弟弟翻出了这张照片要他们带去,父亲连连摆着手说:“不要带!不要带!那天我骂了振宁一顿,他很不高兴。”

1995年,杨振宁故地重游,再登日光岩。

在海滨捡拾贝壳

带去清华送朋友

在厦大时,杨振宁最高兴的事情莫过于在海边捡贝壳了。那时,其他孩子们会在一起比拼谁捡的贝壳最多、最漂亮。杨振宁把口袋装满贝壳后,跑到父母面前展示给他们看。杨武之看到儿子捡的贝壳很精致,但多半是极小的,便投以赞许的目光。他说,那是杨振宁的观察力不同于常人的一个表现。

杨振宁从厦门到清华以后,曾将在厦门海滩上拾得的蚌壳与螺蛳壳送给新交的同龄朋友熊秉明(数学家熊庆来之子)。熊秉明后来成为有名的书法家,他在杨振宁70岁生日的时候,送了一幅立轴给杨振宁,立轴上两个大字“七十”浑然天成,厚实有力,下面写了一段有趣的文字:“我们七岁时,你从厦门来到清华园,给我看海边拾来的蚌和螺;今年我们七十岁,你在另外的海滩拾得更奇异的蚌和螺。童话与预言,真实与象征,物理学和美。”

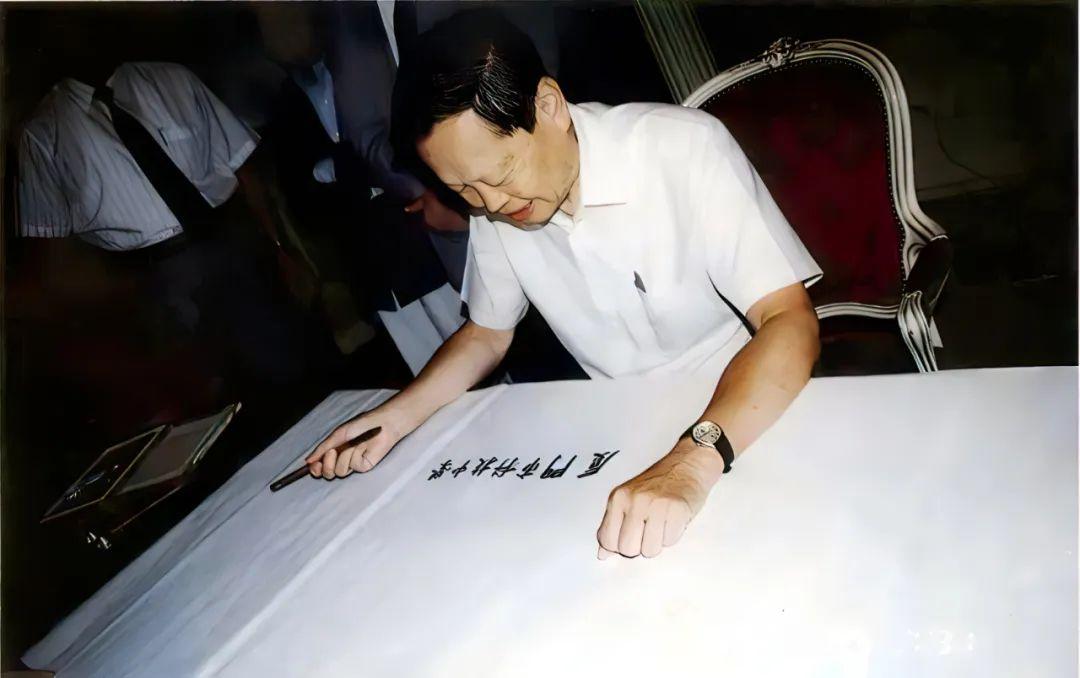

题写厦门大学附属科技中学

1995年7月,第19届国际物理统计大会在厦门大学召开,杨振宁出席,并被厦大敦聘为名誉教授。其间,杨振宁为科技中学题写校名。

杨振宁博士为科技中学题写校名。资料照片

1992年,在杨振宁、李远哲、丁肇中等科学家的倡议下,为“弘扬嘉庚精神,凝聚各界精英,服务社会,造福人群”,在香港成立了陈嘉庚国际学会,七十位世界级的教授学者为其会员。在成立仪式上,杨振宁回忆起一段“厦大往事”:“我没有机会见过陈嘉庚先生,不过我六、七岁时,父亲在厦门大学教了一年书,所以我曾在厦大住过。那时厦门大学的校长是林文庆先生,他是陈嘉庚先生的好朋友……我自己也是嘉庚先生兴学的受益人之一。”他认为“在中国历史上,这样努力倾资兴学,应该从陈嘉庚开始的”。为了学习嘉庚精神,学会组织一群国际知名华人教授到国内高校授课,分文不收。

杨振宁先生的一生,是探索未知的不朽传奇,是心怀家国的永恒回响。“宁拙毋巧,宁朴毋华”是他的治学态度,也是他的人生态度。正如他钟爱的诗句“文章千古事,得失寸心知”,杨振宁先生的百年人生是一部闪耀在人类群星中的千古篇章。

杨振宁先生千古!

福建日报社全媒体传播中心出品

资料来源:新华社、人民日报客户端、厦门日报、厦门晚报、厦门大学等

编辑:徐宇琦

审核:严顺龙