c2bf8165-d65c-4b42-a7fd-7ad6c86a0643.jpg)

c2bf8165-d65c-4b42-a7fd-7ad6c86a0643.jpg)

今天(10月16日),是第45个“世界粮食日”。秋意渐浓,丰收的喜悦洋溢在田间地头,也让人不禁浮想联翩,思绪飘回到那个“粒粒皆辛苦”的年代。

关于粮食,福建老一辈人有着怎样的记忆?今晚,让我们一起听听那些故事。

你知道过去的福建人,是怎么“买买买”的吗?

不仅要钱,还得有“票”。

新中国成立初期,物资极度匮乏,粮食供应紧张。为了确保全国人民的温饱,合理分配有限的粮食资源,1955年,全国通用粮票开始发行使用,粮食实行“按人发票、凭票供应”。

全国通用粮票。图源:四川省档案馆

粮票一度是人们生活中必不可少的一种票证,在外面吃饭都要交粮票,一旦没了粮票,即便有钱也买不到食物。

家家户户日子都过得紧巴巴的,到了年节,还得提早个把月攒票,用粮票换来面粉,一家人奢侈地吃一顿团圆的饺子。

福建省地方粮票。图源:福建发布

那时的粮本和户口本一样重要,是城镇居民的标志。市民如果到另一个城市工作生活,在迁移户口的同时,还要迁移一种特殊关系叫“粮食关系”。没有“粮食关系”,就等同于没有饭吃。

福建省市镇居民粮籍证。图源:龙海新闻

直到1993年,随着市场物资逐渐丰富,粮票正式退出历史舞台,完成了它长达近40年的历史使命。

在老一辈人的记忆深处,粮票是一个难以磨灭的印记。它不仅是一种购粮凭证,更是一个时代的象征,见证了中国从计划经济走向繁荣发展的艰辛历程。

农田里也有着许多人的童年回忆。

那时流行各地的汲水灌溉农具叫“龙骨水车”,又叫“翻车”。水车汲水时,一般安放在河边,将水槽的一端伸入水中,以人力或畜力为动力,带动木链周而复始地转动。这样,串装在木链上的刮板便能顺着水槽把河水提升到岸上,灌溉农田。

二十世纪三十年代初,福州东郊农村两架水车上各有两人正在踏水车。图源:福建档案

踏水车是件极耗体力的农活,常常让人脚酸背痛,汗流浃背。

待水稻收获后,还需要“打谷”来脱粒。二十世纪五十年代前,打谷依然采用农村祖祖辈辈相传的手工打谷法。

两个“摔谷手”把稻束举过头顶,往名叫“摔梯”的工具上反复用力摔打,稻穗的颗粒在摔打下,纷纷坠落在木桶里。

在一片片的金黄的稻田中,打谷声“嘭嘭”“嘭嘭”,声势颇为壮观。

手工打谷。图源:宁海发布

倘若天不作美,在湿漉漉的稻束里,无论多么用心,都难以打净谷粒。

到了二十世纪六十年代,农村生产队开始推广使用脚踏打谷机,虽然比起纯手工进步很多,但还是很辛苦,既要留神手上握住的稻束,又要不停地脚下用力,稍有偷懒,机子也随之怠工。

用脚踏打谷机打谷。图源:福清新闻网

老一辈的记忆里,还有田埂边妇女挑着“漏桶”浇菜、老黄牛拉着犁翻土耕地......在没有机械的年代,人们用肩膀扛起生计,用脚板丈量土地,每一份粮食都凝结着汗水与智慧。

“不爱灵药共仙丹,惟爱红薯度荒年。”四百年前,明代福建华侨商人陈振龙父子从菲律宾千辛万苦引入番薯,这种耐旱作物,在饥荒年代救活了无数人。

对于二十世纪七十年代以前出生的人来说,番薯和番薯米是挥之不去的岁月滋味。在那个粮食紧缺的年代,稻米是奢侈的,是番薯支撑着一个个家庭度过了饥饿难关。

每年秋后,番薯到了收获季节,村民全家出动抢收番薯。由于番薯易腐烂,需加工成易于储存的“番薯米”,才能保障一家人全年的口粮。

番薯米。图源:掌上长乐

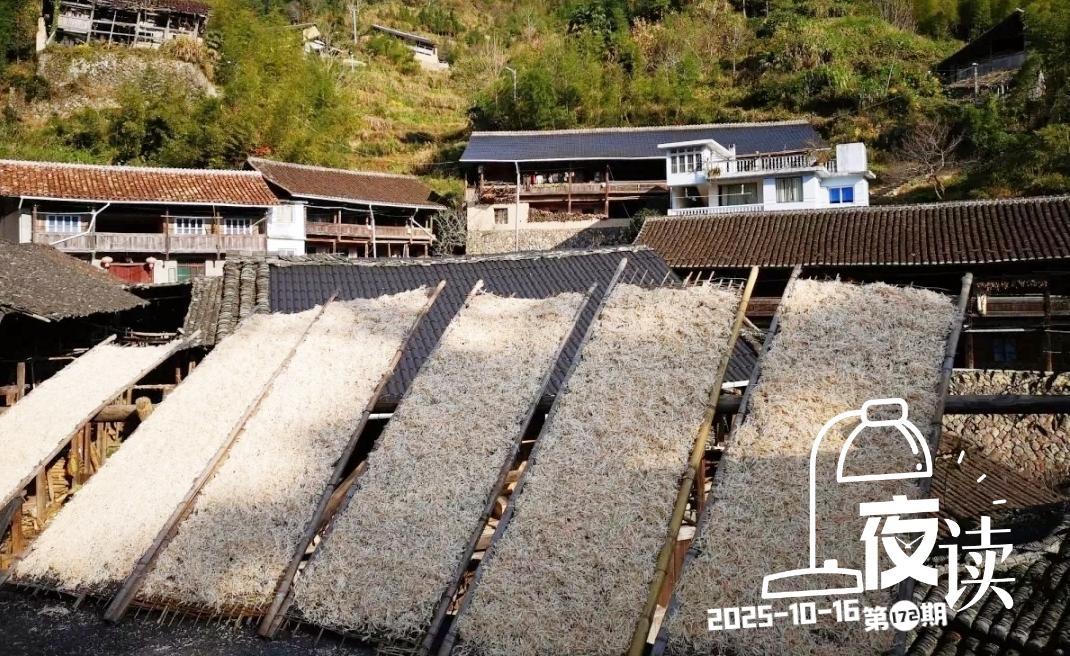

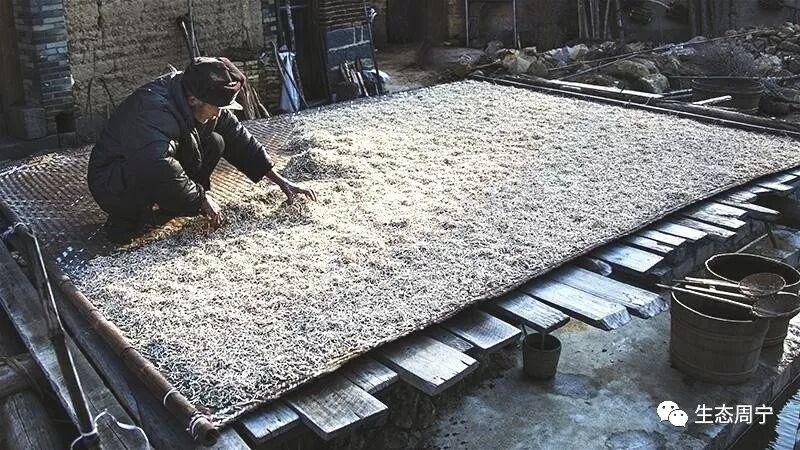

番薯米的制作过程,虽不复杂,但需耐心与细致。从田间地头采挖回来的番薯,先经过一番细致的清洗,再被刨成细丝,去除淀粉,随后在阳光下晾晒。

制作番薯米讲究赶早。开工越早,不仅产量高,而且能充分利用日照,番薯米也更容易晒透。人们小心地把番薯丝扬撒在簟子上,刚出水的番薯丝在曙光中白亮晶莹,一片连一片,铺满整个晒场。

晒番薯米。图源:生态周宁

番薯米本身味道甘甜,质地柔软,但由于常年作为主食,加上传统单一的蒸煮方式,也让许多人吃到“望而生畏”。

时光流转,粮票、水车、打谷机、番薯米……这些曾经的重要角色,已成为历史记忆的一部分。

今天的我们,不再为温饱发愁,餐桌上的选择丰富多样,粮食的供应充足而稳定。

然而,“一粥一饭,当思来之不易;一丝一缕,恒念物力维艰”,越是生活在物质丰盈的时代,越不能忘记曾经的艰辛。

今天,让我们在回望中感恩,在丰收中珍惜。愿我们从不忘却“粒粒皆辛苦”的滋味,也不辜负这个越来越好的人间。

来源:新福建综合福建档案、福清新闻网、龙海新闻、三明档案、农视网、微观三农、生态周宁、掌上长乐、天下集美、阳光闽狱等

头图来源:今日寿宁(缪春 摄)

编辑:吴妃

审核:严顺龙、方婷

吹灭读书灯,一身都是月。

更多《夜读》文章,请持续关注福建日报·新福建客户端↓