“爬雪山、过草地,用树皮充饥还坚持救伤员,太了不起了!”10月13日中国少年先锋队建队纪念日,福建省龙溪师范学校附属小学(以下简称龙师附小)四(8)中队队员们听完吴行敏的故事后,眼中满是敬佩。这场队课上,吴行敏之子吴龙江讲述的,正是这位闽南红土地上的归侨红医跨越七十余载的信仰征程。

在福建卫生事业的红色记忆中,吴行敏(1917-1994)的名字镌刻着特殊意义。从南洋孤儿到红军战士,从战地医生到卫生事业奠基者,他用一生诠释“红医精神”,成为福建红医文化的重要符号。

2022年,锦州医科大学为这位首任校长立起铜像,88岁的夫人于淑琴隔着屏幕动情寄语:“这是对他信仰的致敬,更是对‘一不怕苦、二不怕死’精神的传承。”

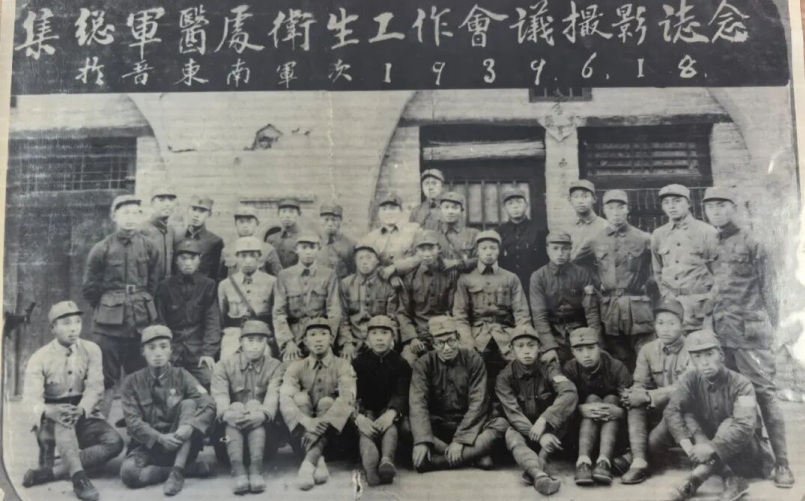

图1 第二排左6为吴行敏

南洋孤儿的红色觉醒

1917年,吴行敏生于印尼贫苦侨胞家庭,7岁丧母,9岁随父迁回福建南靖龙山镇。13岁父亲病故后,他被迫带着幼弟当学徒,挨打受冻成常态。1932年4月,中央红军东路军进军漳州的消息传来,“红军为穷人翻身”的呼喊照亮他的生活。

因会讲普通话,15岁的他受红军邀请协助张贴布告、动员商户复工。他不仅说服店员开门,更悄悄将地主百余袋面粉低价卖给红军。被红四十三师政治部看中后,他毅然参军,还带动120余名龙山青年投身革命,“小店员当红军”的故事传遍乡野。

长征路上的“树皮医生”

1934年长征开始后,吴行敏历任红五军团医助、红四方面军卫生队长。三次过草地时,他与战友靠树皮、皮带充饥,却始终紧抱救护箱。药品匮乏之际,他用食盐配消毒液,蒸煮纱布重复使用,还漫山遍野采中草药治病——这源于他在红军卫生学校两年学习中牢记的信念:“医者需仁心与医术并重,方能真正服务军民”。

一名伤员伤口化脓剧痛,他跪在泥地用草药反复清洗,撕下贴身粗布包扎。面对“你不怕染病吗”的疑问,他只说:“你能活着走出草地,比啥都强。”

抗战烽火中的医疗先锋

全面抗战爆发后,吴行敏成为八路军129师386旅771团的医生,转战太行山区。关家垴战斗中,他三天三夜未合眼,从炮火中抢出上百名伤员。为破解物资短缺难题,他创新用针刺麻醉替代西药,将医院“化整为零”安置在村庄,培训民兵救护员,大幅提升伤员生存率。

1941年冬,转移80余名伤员时遇敌机侦察,他策马冲向开阔地引开敌机,被摔落仍坚持奔跑,直至队伍安全。霍乱疫情中,他将仅剩的预防针让给患病村民独女,有人劝他:“你是军人,该先顾自己!”他直言:“战士的生命重要,老百姓的生命同样重要。”

新中国卫生事业奠基者

解放战争时期,吴行敏历任辽西、辽吉、辽北军区卫生部长,1946年筹建辽吉军区卫生学校(锦州医科大学前身)并任首任校长。战火中,他白天定计划选学员,晚上授课,告诫学生:“医务工作者需医术精湛,更需为人民服务的赤诚之心。”

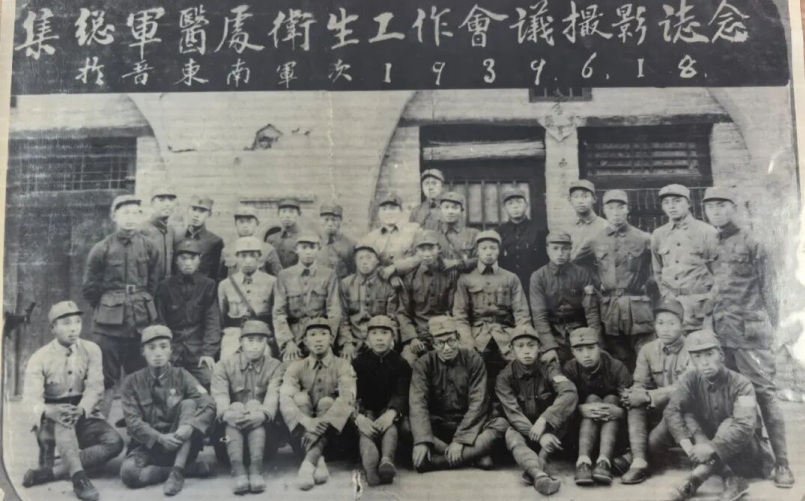

图片2 锦州医学院

新中国成立后,他推动工业卫生体系建设与矿区医疗改革,曾任北京人民医院院长。离休回漳州后,仍频繁走进学校、部队讲革命故事。儿子吴龙江回忆:“父亲总说,不能忘过去的苦,要凭本事服务社会。”

1994年,吴行敏在漳州病逝。如今,锦州医科大学学子常驻足其铜像前,聆听这位老校长的故事。从闽南红土到北国校园,他用一生践行的“救死扶伤、服务人民”誓言,正激励着一代又一代医务工作者。