前言:烽火连天中的赤子丹心

1937年卢沟桥事变,中华民族陷入生死存亡的危急关头。此山河破碎之际,海外华侨群体积极响应陈嘉庚等人抗日救亡的呼吁,这群身处异乡的炎黄子孙,用实际行动诠释着"国家兴亡,匹夫有责"的民族大义,以赤子之心筑起一道坚不可摧的抗战长城,创造了人类反侵略战争史上的奇迹。

一、组织建设——全球抗战网络的形成

抗日战争的危急关头,南洋华侨在陈嘉庚的卓越领导下,以空前的组织力构建起支撑祖国命运的全球抗战网络,南侨总会实现了侨心的空前凝聚与资源整合,奠定了南洋华侨在抗战中的中流砥柱地位,彰显了赤子群体在民族存亡之际的集体智慧与担当。

1938年10月10日,南洋华侨筹赈祖国难民总会(简称“南侨总会”)在新加坡成立。在新加坡维多利亚纪念堂庄严肃穆的氛围中,陈嘉庚通过奔走联络,成功召集了来自南洋40多个爱国团体的168名华侨代表,这些代表跨越千山万水齐聚于此;经过三天的热烈讨论,正式宣告成立"南洋华侨筹赈祖国难民总会"(简称南侨总会),誓为祖国政府后盾,出钱出力,陈嘉庚担任主席。总会组织大纲规定,南侨总会以联络南洋各地华侨,研究筹赈方法,策动救亡工作,筹款助赈祖国难民,并倡导集资发展祖国实业为宗旨。大纲还规定,本会会员以团体为单位,凡南洋各属华侨筹赈会,或与筹赈会同等性质之慈善机关,概为本会会员。仅1938、1939两年时间,南侨总会的捐款就达1.45亿元,由此成为支撑抗战经济不可或缺的重要支柱。

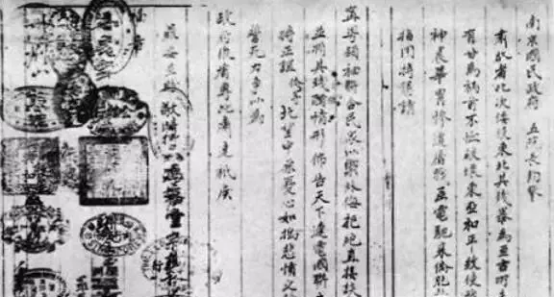

图一1九一八事变后,海外华侨纷纷致电中国政府要求抗日,表示“誓为后盾”。图为1931年9月28日新加坡敬时行等18个侨团发往南京的快邮代电。

(来源:《祖国不会忘记——华侨与抗日战争》https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5NTQ4NDIzNw==&mid=2247491419&idx=1&sn=fea722171e61824432de1fd31a82d04d&chksm=fe701479c9079d6f9d4ec1b4348128e3026cebf5a951a53b23cafc666008cd67f33710471cbd&scene=27)

南侨总会的成立,标志着南洋华侨的抗日救亡运动进入了一个全新的阶段。陈嘉庚明确提出了三大任务:筹款、宣传、抵制日货。在他的统筹规划下,南洋各地的侨团如同被一条无形的线串联起来,形成了一个有机的整体。从马来亚到印度尼西亚,从泰国到菲律宾,南侨总会的分支机构遍布南洋各个角落,一盘散沙的侨力自此有了统一的指挥中枢,抗日救亡的力量得到了前所未有的凝聚。

二、经济支援——撑起抗战的生命线

抗战爆发后,中华民族的经济命脉被日军铁蹄步步紧逼,中国急需大量人力、物力与财力。祖国生死存亡之际,陈嘉庚及时向祖国伸出援手,在海外积极筹赈。

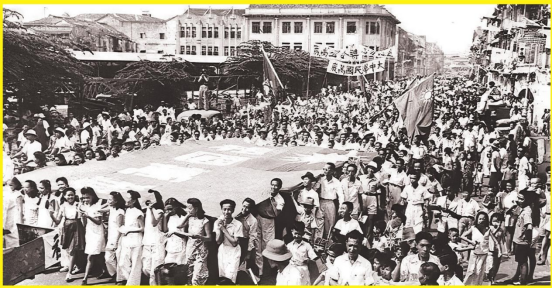

图2海外华人为抗战募捐举行游行

(来源:《略论海外华侨对抗日战争的贡献》,《侨园》 2020年第9期)

(一)倾力筹款——众志成城的奉献

陈嘉庚在华侨界享有无可比拟的号召力和筹款能力。英国与荷兰在军事上可算征服了南洋,政治上统治了南洋,但是南洋的多数企业,南洋的经济潜力是操在中国侨胞手里的。侨胞是拓殖南洋的战士,陈先生就是领导战士的一员大将,将贩夫走卒的血汗凝结成了支撑国脉的金融长城,这不是简单的财富转移,而是一场由市井摊贩、码头苦力、银发老者共同参与的史诗级经济抗战。

1928年5月3日,日军制造“济南惨案”。陈嘉庚义愤填膺,毅然出面领导“山东筹赈会”,发动华侨募捐130余万元,救济山东受难同胞。1931年“九一八事变”爆发,日本强占东三省。他召集新加坡侨民,通电国际联盟及美国总统,要求履行国际公约、维护世界和平。1937年10月10日,陈嘉庚在新加坡主持召开成立新加坡筹赈会会议,明确指出此次大会的主要宗旨在于筹集资金,且特别声明筹款活动所需资金为大量性和持续性。在陈嘉庚的倡导下,各方各帮派分别展开劝募活动,筹赈运动迅速展开。陈嘉庚组织领导南侨总会,将海外募捐的群体广泛化。陈嘉庚深思熟虑,通过南侨总会,精心策划并组织相关活动,积极认购国债,捐赠财物。华侨不分阶层,纷纷响应陈嘉庚的号召,踊跃为祖国捐款捐物。

图3七七事变爆发后,陈嘉庚先生在新加坡组织“南洋华侨筹赈祖国难民总会”(简称南侨总会),并当选主席。图为1938年10月10日陈嘉庚先生在成立大会上讲话。

(来源:《祖国不会忘记——华侨与抗日战争》https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5NTQ4NDIzNw==&mid=2247491419&idx=1&sn=fea722171e61824432de1fd31a82d04d&chksm=fe701479c9079d6f9d4ec1b4348128e3026cebf5a951a53b23cafc666008cd67f33710471cbd&scene=27)

国民政府于1937年成立了以宋子文为会长的“救国公债劝募总会”,在南洋和欧美等华侨聚居地开展募集抗战经费等活动。陈嘉庚与宋子文在1937年至1939年间共往来了 41份电函,主要商讨在新加坡和马来亚等南洋地区募捐事宜。据南京国民政府财政部统计,华侨在1937-1945年的8年中捐款共达13亿多元(国币),其中南洋华侨捐献比重最大;仅1937-1943年通过银行途径寄回的侨汇共达55亿元(国币),其中南洋侨汇居多。

图4 陈嘉庚为国捐款,毫不吝惜。抗战一开始他就认购救国公债10万元。从1937年8月新加坡华侨筹赈会成立到日军占领南洋期间,每月认捐2000元,后来又捐出巨款供作扩充学校的基金。图为1940年11月陈嘉庚(前排右七)回国慰劳途径漳州,与集美学校、厦门大学师生合影。

(来源:《祖国不会忘记——华侨与抗日战争》https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5NTQ4NDIzNw==&mid=2247491419&idx=1&sn=fea722171e61824432de1fd31a82d04d&chksm=fe701479c9079d6f9d4ec1b4348128e3026cebf5a951a53b23cafc666008cd67f33710471cbd&scene=27)

为将捐款最大程度汇回祖国支援抗战,避免侨汇因纳税遭受损失,陈嘉庚提出避税的四条建议。南洋华侨不得已想办法避税以减少汇款损失,实属无奈之举。民国政府发行的救国公债以及马来亚政府征收的印花税票,均是特殊历史时期的产物,见证了南洋华侨克服阻挠和困难、支援祖国抗战的历史。短短3年多时间里,陈嘉庚成功为祖国筹集到4亿余元国币的款项。

周恩来对陈嘉庚由衷称赞:“南侨总会是抗日民族统一战线的组织,陈嘉庚先生是爱国华侨领袖,这一点应该肯定。全南洋800万华侨要团结在南侨总会主席陈嘉庚的周围,坚持抗日民族统一战线的方针。”

(二)物资援助——全方位的战时支援

南侨总会不仅筹款,还为抗战提供物资和人力支持。据不完全统计,1938年10月至1940年10月,他们共捐献飞机217架、坦克27辆、救护车1000辆、货运汽车310辆、大米10000包,以及大量中西药品、绷带、雨衣、胶鞋等物资。华侨群体以惊人创造力谱写了人类慈善史上的筹款奇迹,共同铸就了支撑民族存亡的经济命脉。

在陈嘉庚统筹倡导下,南洋华侨群体突破地域与行业界限,构建起广泛而高效的供给输送体系。陈嘉庚于1939年12月在新加坡组织医药界华侨成立南侨总会医药委员会,建立制药厂生产急需药品;与爱国侨领在重庆创办中国药产提炼有限公司,生产91种急需药品,有力支持了祖国战时医药需求。泰国华侨抗日团体成立暹罗华侨各界抗日救国联合会,广泛进行抗日宣传,征募救国捐,举办义演、义卖,捐募伤兵衣服、药物,推销救国公债,组织回国服务团,发动和输送大批爱国华侨青年回国参加八路军、新四军、琼崖纵队、东江纵队等,华侨群体展现出惊人的协同效应:抗战期间国内急需金鸡纳霜(奎宁丸),出产地在爪哇,南侨总会发动印尼华侨购赠,一次就送来5000万粒。这种从自发零散到系统有序的深刻转变,使华侨支援效率实现质的飞跃,物资周转率翻番。尤为关键的是,该体系突破传统侨团的地域局限,这种跨域协作模式不仅成为抗战支援的骨干网络,更为后续海外华侨组织化行动提供了范本。

图5 海外侨胞不但为祖国捐款、购债,还无偿地捐献了大批物品,包括飞机、坦克、车辆、服装、药品等。图为南洋华侨捐献的部分汽车。

(来源:《祖国不会忘记——华侨与抗日战争》https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5NTQ4NDIzNw==&mid=2247491419&idx=1&sn=fea722171e61824432de1fd31a82d04d&chksm=fe701479c9079d6f9d4ec1b4348128e3026cebf5a951a53b23cafc666008cd67f33710471cbd&scene=27)

(三)南侨机工——血泪铺就抗战路

祖国烽烟四起,南洋华侨不惜生命投身抗战洪流。三千青年以血肉之躯在滇缅天堑筑起移动的生命线,用青春骸骨丈量忠诚的深度。当机工染血的运输单陈列于历史殿堂,它们昭示着一个民族在存亡之际可歌可泣的甘将忠骨埋青山的牺牲精神。

1938年底,一份紧急招募机工的通知在南洋华侨群体中迅速传播。事因是自1938年10月起,中国东南海域及陆路交通已完全被日本侵略军封锁,新近开辟的滇缅公路成为国际援助包括华侨华人支援中国抗日物资运输的关键通道。这条公路极为凶险,时常遭受日军飞机轰炸,下方则是深不见底的悬崖峭壁。更为棘手的是,国内掌握熟练驾驶和维修技术的人才极为稀缺,急需大量驾驶技术娴熟的华侨技工回国支援。在南侨总会广泛传播消息的倡导下,共计3200余名华侨青年技工响应号召,紧急回国支援抗战,到滇缅公路承担物资运输工作。他们告别亲人,毅然踏上回国征程。这些机工驾驶满载物资的卡车,在崎岖的滇缅公路上日夜奔波,克服重重困难,承担了该路段半数以上的运力。他们中有人为保护物资在日军轰炸中牺牲,有人为抢修车辆在恶劣环境中病倒。但他们始终没有退缩,用生命维系着这条抗战的“生命通道”,为祖国抗战事业做出巨大牺牲和贡献。南侨机工通过滇缅公路运送了总计50万吨军需物资,平均每日运输量超过300吨,大量捐赠物资得以有效运往国内各军需物资据点,在资源和装备方面为祖国抗日战场提供了强有力支持。

三、舆论宣传——抗日呼声传遍世界

《南洋商报》和《南侨日报》是华侨报纸的代表,这两家突出的华文报纸的创办人都是爱国华侨领袖陈嘉庚先生。《南洋商报》和《南侨日报》曾分别在抗日战争和解放战争胜利前夕,作为华侨社会的舆论宣传阵地,为华侨社会传播信息,沟通华侨社会与祖国的关系发挥了重大作用。

(一)以笔为枪——华侨媒体的抗战使命

《南洋商报》是1923年9月6日由陈嘉庚创办的新加坡第一份商业性华文报纸。1929年世界性经济危机爆发,陈嘉庚生意陷入困境,1932年《南洋商报》分离出来,改组为有限公司,李光前和他弟弟李玉荣等担任公司董事。此后,李光前陆续增加投资,不断扩大其影响力。为及时报道来自祖国抗战前线的消息,李光前指示《南洋商报》派出战地记者。“七七事变”后,为更快动员华侨支援祖国抗日,《南洋商报》立即在国内各地聘请特约记者,以求最快、最翔实地报道整个抗战前线的情况。在李光前等人努力下,《南洋商报》成为东南亚华侨最重要的抗日宣传阵地。

到新加坡后,陈嘉庚更加积极地投身抗日救国活动,助力邹韬奋在香港复办《大众生活》周刊,支持进步人士在香港创办的“香港中国通讯社”“国际新闻社”和《华商报》等。太平洋战争爆发后,陈嘉庚同华侨各界组织“新加坡抗敌动员总会”并担任主席,动员华侨抗击日寇。陈嘉庚的精神,吸引了一批为中国革命奔走的普通华侨热血青年加入抗战的舆论战场,南洋华侨女记者黄薇就是其中一员。1938年6月,她以新加坡《星洲日报》特派记者身份到华北敌后战场访问,撰写了大量战地通讯,为向海外宣传八路军抗战作出了贡献。萧克将军曾为其题词:“以笔为剑,当得三千毛瑟枪。”

图6马来亚归侨黄薇。

(来源:《我的母亲——著名华侨女记者黄薇》)

(二)全球传播——抗日舆论的多维渗透宣传

1935年春,日本帝国主义加紧了全面侵华准备。由于国内白色恐怖严重,无法公开出版刊物号召广大民众团结救亡,中国共产党决定在海外创办一份宣传抗日民族统一战线政策的中文报纸。《救国时报》正是当时中共海外报刊中非常具有代表性的一份。该报发行数量增长很快,创刊时仅销售5000份,未满一年就猛增至20000份,其中国内约10000份,不仅在北京、上海、广州、重庆等大城市,就是西康、新疆等边远地区和若干小县城内也读者众多,而且几乎是每份报纸都几经传阅;在国外的发行范围遍及各大洲43个国家和地区,拥有9600余订户。1936年2月11日新加坡的读者曾致函该报说:“这边———马来西亚的华侨对于贵报的态度表示很拥护。凡是读过本报的人,都愤恨日本和一切卖国贼汉奸,而且争先恐后地要先读贵报。记得有一友人带《救国时报》一张往马六甲,该报由侨胞互相传递,直至破烂不堪,字迹模糊,还是不肯放手。”

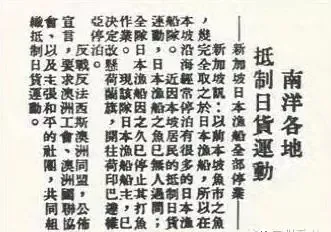

图7抗战爆发前,日本渔船在海上捕鱼后多在新加坡上岸销售。抗日战争爆发后,日本渔船往往不能靠岸,许多经营渔货的日本商店被迫关闭。

(来源:《救国时报》的有关报道)

至1939年10月,《救国时报》终刊。虽然仅存在短短数年时间,但政治影响非常之大。《救国时报》发表的《随军西行见闻录》,是比美国记者斯诺的《红星照耀中国》更早的长征口述史;结集出版的《长征记》,则较全面地宣传了长征。它们冲破反动派的严密新闻封锁,戳穿敌人制造的红军“逃窜”的谎言,使各国人民了解红军的英勇事迹,并向世界宣告中国革命已出现了曙光。《救国时报》连续报道东北抗日联军的情况,并发表了不少与之相关的重要文章。其生动报道不但大大鼓舞了东北抗日联军将士的斗志,还使全世界都知道在东北白山黑水之间,有几支英勇队伍在为中华民族的生存而顽强战斗。不仅如此,《救国时报》从1937年9月下旬起便密切关注日军在南京的动向,其关于南京大屠杀的报道具有极重要的史料价值,也是对近年日本右翼散布的“南京大屠杀并无早期传播,似乎是事后人为制造出来”的谬论的有力回击。《救国时报》始终与中国人民的抗日救亡运动同呼吸、共命运,在宣传党的抗日民族统一战线政策、广泛发动海内外同胞奋勇抗敌等方面,作出了不可磨灭的贡献;同时,它也是党在战争年代创办于海外的最有知名度的报纸,因而无论在我国现代革命史上,还是在我国现代新闻史上,都有着重要的地位。

四、历史丰碑与精神传承

陈嘉庚与南洋华侨是高效组织、无私奉献与坚定斗争的完美结合。他们构建了严密的抗战支援体系,确保了资金、物资和人员的有效输送。他们“毁家纾难”的抗战壮举撑起了民族脊梁的永恒丰碑。八十年光阴流转,这部由陈嘉庚与千万华侨共同写就的人类反侵略壮丽史诗,早已将全球视野、创新智慧、奉献精神熔铸进民族基因。那些浸透南洋汗水的捐款、悬崖边疾驰的卡车、油墨未干的战报,共同锻造成支撑民族脊梁的钢筋铁骨。今日回望,我们不仅看到惊心动魄的历史画卷,更破译了中华民族生生不息的精神密码——当千万颗赤子之心为同一目标搏动,所迸发的力量足以改天换地。这曲荡气回肠的报国长歌,将永远在复兴征程上轰响。