登革热,就在身边!

近期高温未退,偶有降雨,您家阳台的花盆托盘是不是积了水?傍晚在小区散步时,是不是偶尔会被带白斑的蚊子叮一口?您可能没在意——这些常见的小场景,悄悄藏着登革热传播的风险!

夏末秋初正是“花斑蚊”(伊蚊)活跃的旺季,而这种蚊子是登革热的唯一传播媒介。不少居民对登革热了解不多,可能误当成流感处理。今天,东侨南岸片区就把登革热的关键知识整理、讲透,帮您和家人精准预防登革热!

● 一、速了解:登革热是什么?

定义:登革热是由登革病毒引起、经花斑蚊叮咬传播的急性传染病,多发于热带、亚热带地区,我国南方部分地区夏季、秋季易出现病例,多数患者症状较轻,但少数人可能发展为重症,需警惕。

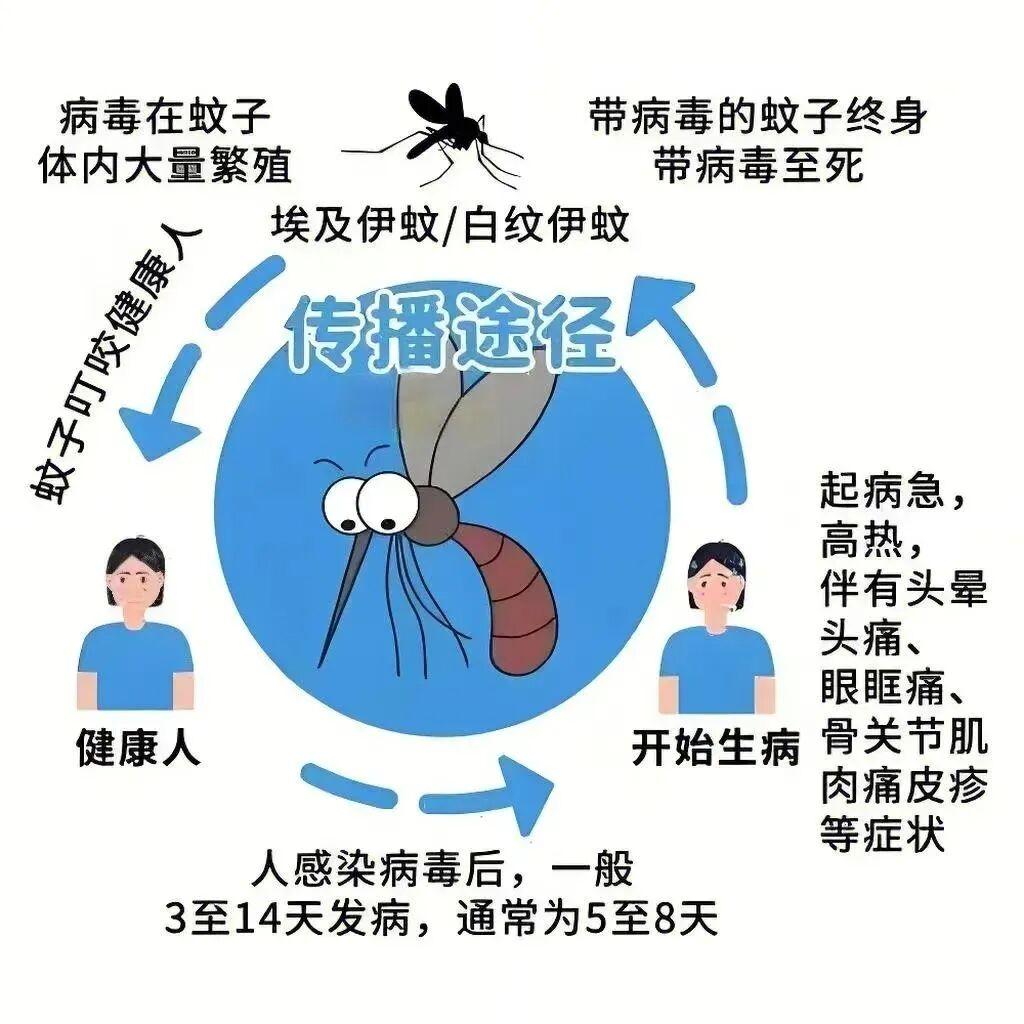

典型症状:感染后通常3-14天发病,核心症状有4类:

1.发热:多为持续高热(体温达39-40℃),持续3-7天,退热后可能再次发热;

2.疼痛:伴随剧烈头痛、眼眶痛、肌肉痛、关节痛(尤其膝盖、脚踝等大关节),俗称“断骨痛”;

3.皮疹:发病后3-6天出现,多分布在躯干、四肢,部分人伴有皮肤瘙痒,持续3-5天消退;

4.其他:可能出现乏力、恶心、呕吐,少数人有牙龈出血、鼻出血等轻微出血症状。

注意:婴幼儿、老年人及慢性病患者感染后风险更高,需特别防护!

传播链:登革热不会人传人,传播路径只有1条:登革热患者/隐性感染者→花斑蚊叮咬后携带病毒→花斑蚊再叮咬健康人→健康人感染,花斑蚊是唯一传播媒介。

● 二、别混淆:登革热vs流感,3点分清

夏秋季也是流感多发期,两者都有发热、头痛症状,容易混淆,可通过这3点区分:

| 症状 | 登革热 | 流感 |

| 发热 | 高热可达40℃,可持续3-7天 | 高热可达39-40℃,持续3-5天 |

| 皮疹 | 四肢或头面部出现充血性皮疹或点状出血疹 | 一般无皮疹 |

| 出血倾向 | 可有皮下出血、牙龈出血、鼻出血 | 一般无出血倾向 |

| 关节痛 | 剧烈的关节痛较常见 | 关节痛较轻或无 |

| 肌肉痛 | 常见,程度较重 | 常见,程度较轻 |

| 恶心呕吐 | 常见 | 可见 |

| 腹泻 | 可见 | 儿童多见 |

三、抓关键:3点预防,从源头防蚊

(一)清积水:杜绝蚊子“产房”

花斑蚊喜欢在小型积水里产卵(如花盆托盘、废旧水桶、饮料瓶、阳台积水槽、空调接水盘、下水道地漏积水等),要勤“倾盆覆水”,每周至少清理1次家中及阳台、楼道的积水;闲置容器要倒扣或丢弃,绿化带内的积水洼也要及时上报物业处理,从源头减少蚊子滋生。

(二)防叮咬:做好个人防护

外出时(尤其清晨6-8点、傍晚5-7点蚊子活跃时段),穿浅色长袖衣裤,裸露部位涂抹含“避蚊胺”“派卡瑞丁”的驱蚊液;家中安装纱门、纱窗,睡前检查蚊帐是否挂好,避免蚊子进入室内叮咬。

(三)灭成蚊:减少环境蚊虫

若家中发现花斑蚊,优先用电蚊拍、灭蚊灯物理灭蚊(避免用有毒性的灭蚊喷雾,尤其有老人、小孩、孕妇的家庭)。

四、遇情况:3步处置,别慌别拖

(一)及时就医:就诊+别拖延

如果出现持续发热(体温≥38℃),且伴随皮疹、关节痛、头痛等症状,尤其是近14天去过登革热流行地区(如东南亚、我国海南、广东等南方省份)或被花斑蚊频繁叮咬过,一定要第一时间去医院发热门诊就诊,主动告知医生旅居史和叮咬情况,通过血液检查确诊,避免拖延。

(二)居家护理:隔离+遵医嘱

确诊后需居家隔离休息(至少至退热后3天,避免外出被蚊子叮咬,防止病毒再传播给他人),期间多喝水、吃清淡易消化的食物(如粥、蔬菜);严格按照医生要求服药,不要自行吃布洛芬、阿司匹林等退烧药,这类药物可能加重出血风险,若出现呕吐不止、呼吸困难、皮肤大面积瘀斑等严重情况,立即拨打120复诊。

(三)周边防护:警惕+清环境

若家人或邻居确诊登革热,周边居民要格外注意:当天就清理自家及楼道的积水,加强个人防蚊(外出必涂驱蚊液、在家关好纱门纱窗),避免被可能携带病毒的花斑蚊叮咬;同时提醒同住的老人、小孩关注身体状况,一旦出现发热、皮疹,及时就医检查。

早预防,添保障

登革热可防、可控、可治,关键在“早认识、早预防、早处理”。希望大家都能重视起来,一起做好防蚊措施,守护身边的健康环境!如果有疑问,可联系南岸片区所属社区,我们会尽力为大家提供帮助~

你可能还喜欢

信息来源:东侨南岸片区党群服务中心

编排:苏晓洁

一审:吴夏冰二审:阮琳钧 三审:谢晨艳

觉得不错,请点赞和“在看”↓↓↓