长假结束,秋意渐浓,多地秋茶纷纷上市,武夷岩茶的“春茶”也不慌不忙地登场了。

为何武夷岩茶不“抢鲜”,偏要等到国庆后才亮相?

这背后,不仅是工艺的繁复与时间的沉淀,更是一种深植于武夷茶人血脉中的“慢哲学”。

武夷岩茶的生产周期,在六大茶类中堪称“异类”。

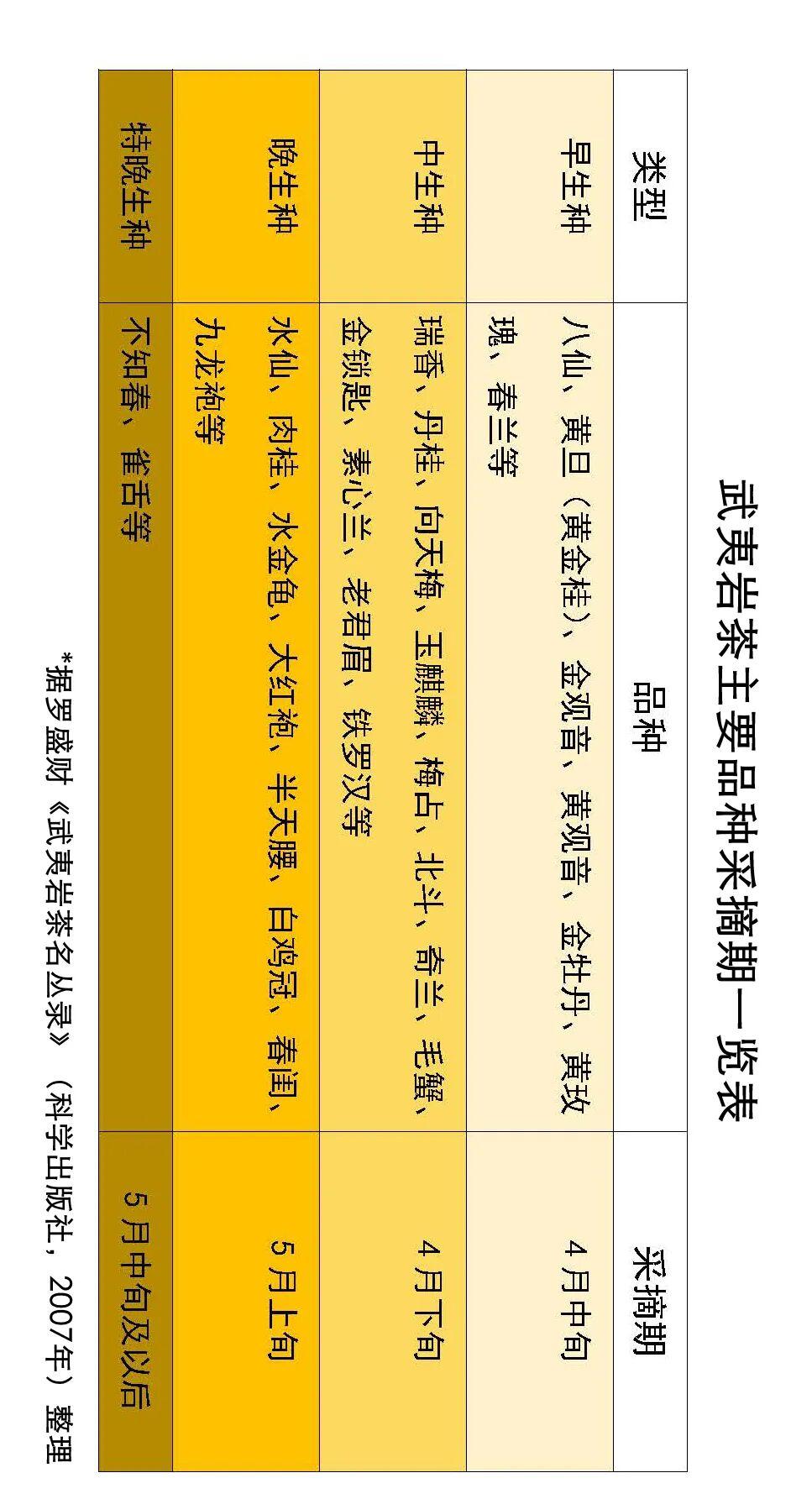

每年4月中旬至5月中旬,当江南绿茶与福鼎白茶争相“抢鲜”时,武夷山的春茶才刚开采。

(图源:岩和茶业)

更特别的是,岩茶一年通常只采一季春茶,且鲜叶不采嫩芽,而讲究“开面采”,须达到一定成熟度才符合标准。

从品种来看,岩茶分为早生种、中生种、晚生种与特晚生种,采摘期从4月中旬一直延续到5月中旬甚至更晚。

这种“不赶早”的节奏,为后续的“慢工艺”埋下了伏笔。

(请旋转屏幕查看)

岩茶的制作,是一场与时间深度对话的修行。

初制阶段,包括萎凋、做青、杀青、揉捻等环节。萎凋需8–10小时,做青则要反复摇青与静置6–8次,历时8–12小时,每一步都依赖茶师的经验与手感。

而这,仅仅是岩茶风味的起点。

“武夷焙法,实甲天下。”造就武夷岩茶“精气神”的关键在于精制阶段的焙火。

从6月到10月,茶师遵循“文火慢炖”的古老智慧,对茶叶进行多次炭火慢焙。温度控制在120–150℃,每次烘焙数小时至十多个小时,整个过程持续1–3个月。

这不是简单的干燥,而是通过热力促使茶叶内含物发生复杂的梅拉德反应,挥发青草气、凝聚茶香、提升滋味层次。

每一次烘焙后,茶叶还需“褪火”,待火气消散、内含物进一步融合,才进行下一轮烘焙。

这种反复烘焙、耐心等待的过程,正是岩茶无法提前上市的关键所在。

从4月采摘到10月上市,岩茶几乎跨越了整个四季。而若依古法,它的周期更为漫长。

清代周亮工在《闽茶曲》中早已点破:“雨前虽好但嫌新,火气未除莫接唇。藏得深红三倍价,家家卖弄隔年陈。”刚下焙的岩茶火气未褪,茶性燥烈,香气未融于水,滋味分离,饮后易上火,难以体会真正的“岩韵”。

因此,岩茶讲究“褪火”与“陈化”。焙火完成后,茶叶需封箱储存数月,待火气消散,内含物进一步转化,茶汤才变得醇和饱满。

现代研究也证实了这一传统智慧:随着贮藏时间延长,岩茶中酯类化合物逐渐降解,新的香气成分如β‑紫罗兰酮生成,风味从新鲜花果香转向木质香、药香,汤感也更圆润。茶多酚含量下降,可溶性糖与黄酮类物质增加,茶味更趋醇厚。

贮藏5年以上的岩茶,茶黄素与茶多糖含量显著提升,具备一定药理价值,印证了民间“三年是药,五年是丹,十年是宝”的说法。

在追求“即时满足”的年代,武夷岩茶却坚持“慢下来”,凭借火与时间,慢慢勾勒出“岩骨花香”的深邃韵味。

这种“慢”,不是效率低下,而是对品质的极致追求,更是一种底气。

经历了春夏的采制、“耐心”的褪火陈化之后,终于“修成正果”。

也正因为这份“慢”,岩茶的品饮方式也自然而然地走向“功夫茶”——小壶小杯,在细品慢啜间感受茶汤从微涩转甘、喉韵渐生、回甘持久的美妙变化。

岩茶用它的“慢哲学”告诉我们:有些美好,值得等待;有些滋味,唯有时间才能赋予。

秋色潋滟,不妨慢下来,细品一杯岩茶。

在袅袅茶烟中,感受时间沉淀的厚度,品味生活本真的温度。