当市民像往常一样走进莆田市博物馆,抬头的一瞬,红色外墙已鲜亮如初。这座占地 23.3亩、建筑面积2.88万平方米的国家二级馆,整个暑期照常开放,却在悄然无息中完成一次高规格“焕新”。现代科技与人文关怀交汇之处,文化地标如何在时间长河里既留住历史,又拥抱当下?本土企业三棵树与莆田市博物馆联手给出了答案:自2025年8月动工,短短不到50天里,这座承载莆田千年文脉的核心场馆褪去岁月斑驳,以愈发璀璨的姿态嵌入城市更新版图,成为“让历史活在当下”的生动注脚。

莆田市博物馆焕新前后对比

技术赋能:焕新不是“复刻”,是文化传承

博物馆焕新从来不是“刷漆”这么简单。自对外开放以来,莆田市博物馆承载着莆田历史、民俗与妈祖文化记忆,若只用普通涂料修补外墙的褪色、剥落,虽能解燃眉之急,却难以满足国家二级博物馆对长效保护的严苛要求。

“这不是普通修旧,既要满足城市‘文化客厅’的技术需求,又要满足施工不影响市民日常参观的需求。”三棵树相关负责人介绍,“团队做了多轮色彩比对测试,从色卡校准到现场试涂,确保新漆层与建筑原有肌理、色调无缝衔接”。项目团队聚焦抵御莆田沿海高盐高湿环境的耐候性、精准复刻原始红,先后6次现场勘验、3轮实验室加速老化试验,最终锁定旗舰外墙涂料——水性氟碳漆作为关键材料。

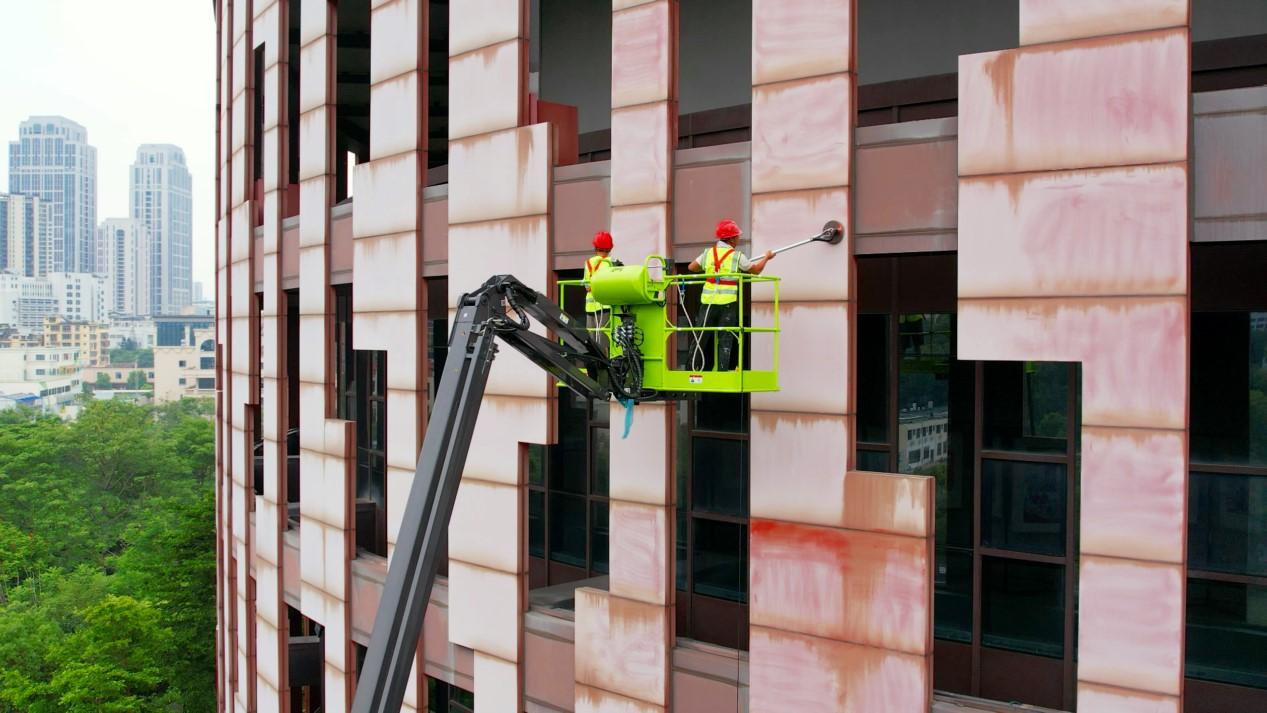

莆田市博物馆焕新施工

在本次博物馆焕新项目中,三棵树突破“修旧”单一维度,采用绿色环保涂料,推动文化地标保护与生态理念的深度融合,赋予建筑“对抗岁月”的生命力。项目在焕新外观的同时,最大限度保留其历史记忆与生态基因,践行“最小干预”原则。同时,三棵树项目团队通过“蜘蛛车+分区围挡”替代传统脚手架,将噪音控制在65分贝以内,与讲解声互不干扰;全程无异味排放,确保观众“零投诉”,实现绿色、低扰、高效的焕新目标。

人文温度:不闭馆的选择,是文化民生

国家文物局数据显示,2024年全国博物馆接待观众达14.9亿人次,博物馆总量持续增长,平均每20万人便拥有一座。这组数据的背后,是博物馆早已从“存放文物的仓库”,转变为市民触手可及的“文化客厅”。莆田市博物馆每年举办专题陈列与临时特展,所发挥的不只是展览功能,更是亲子共度的历史时光、研学生动的实践课堂、长者重温城市记忆的精神角落。

三棵树团队项目施工服务中

正是读懂博物馆这份“公共属性”,三棵树把“不闭馆、不扰民”写进焕新服务守则。为将干扰降至最低,团队以更安全灵活的升降机替代传统脚手架,用围挡限定作业面,并将施工时段与参观高峰错峰。整个暑期,市民在馆内看妈祖展、听莆田史,窗外工程近乎“隐形”,文化服务从未掉线。

莆田市博物馆馆长游国鹏表示:“既修了外墙,也守了记忆。”这看似简单的平衡,恰是对“文化民生”的深刻诠释:城市更新不是“工程优先”,而是“人民优先”。正因如此,让冰冷工期有了人的温度,让公共利益成为服务的最高指标。

莆田市博物馆焕新后

守护一座建筑,守护一种文化,守护城市与居民的情感纽带。

红色外墙与展柜文物交相辉映,市民获得的不仅是视觉愉悦,更是一份踏实与安心——原来藏着城市记忆的老建筑,有人以匠心修缮,有人以责任托举。三棵树水性氟碳漆让博物馆外墙色泽如新,焕新的不止是建筑容颜,更是莆田故事续写的可能——历史建筑保护的终极意义正在于此:让建筑持续呼吸,让文化永续流传。