f147548e-f226-4e72-a22b-b4accd4fc750.jpg)

f147548e-f226-4e72-a22b-b4accd4fc750.jpg)

原创

原创

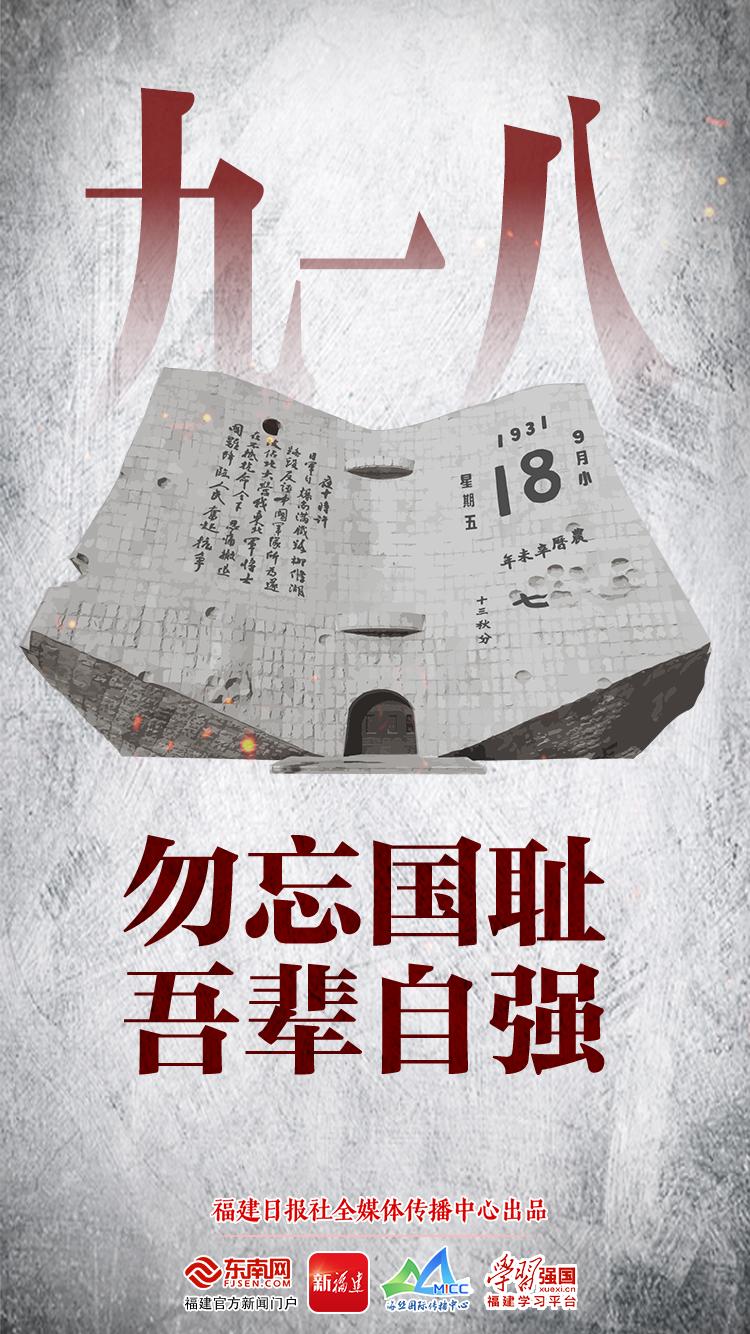

1931年9月18日,日本侵略者发动了震惊中外的“九一八”事变。这成为中国人民抗日战争的起点,同时揭开了世界反法西斯战争的序幕。14年苦难与斗争,硝烟弥漫处,回荡着山河破碎的悲鸣;断壁残檐下,挺立着民族不屈的脊梁;累累白骨之上,刻写着日本侵略者罄竹难书的暴行。

我们铭记这段历史,是为了以史为鉴,在前行中守护民族未来;更是为了以中华民族伟大复兴的壮阔实践,让历史悲剧永不重演。

若从历史纵深维度回望近代中国,三组鲜明对比更能让人深切体会到差距之痛、落后之危。

其一,制度与认知的封闭。康熙在为九子夺嫡焦头烂额时,德国已经开始逐步普及义务教育。乾隆平定大小金川,意气风发地自诩“十全武功”时,英国人瓦特改良了蒸汽机,逐步应用于纺织、采矿、交通等领域,生产力实现质的飞跃。第一次工业革命席卷西方,而清王朝仍沉浸“天朝上国”美梦之中,闭目塞听、故步自封,错失发展机遇。

其二,科技与视野的落差。1896年,李鸿章身穿御赐黄马褂出访欧美,第一次坐上自动升降的电梯、用上抽水马桶、看到有线电话。1900年,慈禧66岁生日,袁世凯送上中国首辆奔驰轿车,可慈禧因司机坐于前方“有失皇家体面”,竟让太监马拉汽车,而此时伦敦的地铁已经运行了30多年。面对第二次工业革命的浪潮,当时的中国既无“师夷长技以制夷”的决心,更缺乏变革求新的长远眼光,最终深陷半殖民地半封建社会的泥沼。

其三,扩张与掠夺的冲击。日本通过明治维新,跃升为亚洲头号军事强国,军国主义滋生了极端民族主义与对外掠夺的野心,将矛头指向积弱的中国——当时中国国力衰弱,工业基础近乎为零、农业落后、军阀混战、凝聚力薄弱。1931年“九一八事变”,东北沦陷;1937年“七七事变”,全面侵华战争爆发。

以史鉴今,我们当汲取两点智慧:

一是牢记“治已病”的艰辛,以史为戒珍爱和平。当年日本侵略者之所以敢悍然发动侵略战争,正是因为旧中国积贫积弱、内忧外患。可即便身处绝境,中华民族从未放弃抗争:杨靖宇将军在冰天雪地中,以棉絮、树皮为食仍坚持战斗,直至生命最后一刻;赵一曼烈士面对敌人的严刑拷打,始终坚贞不屈,用鲜血书写“未惜头颅新故国,甘将热血沃中华”的誓言;千千万万普通民众拿起锄头、扁担,组成抗日游击队,在敌后战场创造奇迹。我们最终能取得抗日战争的伟大胜利,正是因为无数先烈前扑后继,用血肉之躯筑起长城,用巨大牺牲唤起了民族的觉醒与团结,用十四年浴血奋战赢回了国家的主权与尊严。这段“治已病”的历程,是中华民族的血泪史,整体军民伤亡人数超过3500万人,直接经济损失6000亿美元。这样的历史,我们绝不能让其重演。

二是践行“治未病”的复兴,以行践诺守护和平。当前,百年变局加速演进,科技革命与产业变革日新月异,国际竞争的本质已成为国力与科技的较量。历史已深刻昭示:时代浪潮不等人,唯有主动拥抱变革,才能抢占发展先机。面对“大智云物移”(大数据、人工智能、云计算、物联网、移动互联网)的时代浪潮,我们不能再重蹈“落后就要挨打”的覆辙,而应以“治未病”为治本之策,将科技创新作为核心驱动力——在芯片研发、人工智能、航空航天等关键领域攻坚克难,打破技术壁垒;在教育、医疗、基础设施建设等民生领域持续发力,夯实发展根基;在国际舞台上积极参与全球治理,稳步提升中国话语权与影响力。

我们期盼春天永驻人间,却更需永远保持“冬天”的战斗精神。作为新时代党员干部,我们既是红色血脉的传承者,更是民族复兴的建设者。让我们以“治已病”的勇气从历史中汲取力量,以“治未病”的远见谋划时代发展蓝图,让伟大抗战精神永放光芒,让红色血脉永续传承,在实践中勇担使命、奋勇争先,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗!

(作者系福建省委党校(福建行政学院)第69期中青年干部培训一班学员)