四十年,足以让青丝成雪,让记忆泛黄。但对于一位学者而言,四十年,却是一场与时间抢夺历史的马拉松。1985年,华侨大学教授林少川与一位南侨机工的偶然相遇,揭开了一段几乎被岁月湮没的壮烈史诗。从此,他背上行囊,踏遍天涯,寻访百位幸存机工,录下他们的笑声与眼泪,记录他们的忠诚与牺牲。从闽南侨乡到滇缅险路,从冷门史料到热门传播,他用半生时间,让三千南侨机工不再是无名的英雄,而成为镌刻在民族心碑上的赤子群像。这是一位学者与一段历史的深情对话,更是一个民族对忠魂的郑重回答。

从偶遇至使命:滇缅路上的记忆守望者

“不听不知道,一听不得了,南侨机工当年轰轰烈烈回国参战的历史那么英勇悲壮,命运却又那么坎坷曲折,仅仅在战后40年间就几乎被历史遗忘了,试问当时全国十几亿人能有几个人知道‘南侨机工’呢?”回忆起40年前与南侨机工结下的不解之缘,华侨大学教授、华侨史专家、南洋华侨机工回国抗日纪念馆名誉馆长林少川声音微微发颤,缓缓扶正眼镜,手指轻轻翻阅着著作《陈嘉庚与南侨机工》,仿佛在触摸一段尘封的历史。他的眼神穿过时空的阻隔,仿佛滇缅公路上飞扬的尘土和那些年轻机工们坚毅的面庞,正穿越四十年的岁月,清晰地重现在眼前。

1985年8月15日,蔡汉良首次向林少川口述南侨机工回国抗战经历

“我至今记得,”他深吸一口气,眼神中闪烁着难以言喻的情感,“1985年8月15日,时年67岁的泉州籍泰国南侨机工蔡汉良带着一大包南侨机工各种历史证件来到华侨大学讲述起那段英勇悲壮的历史,”他的话语忽然停顿,半晌才继续道:“听完蔡老的故事,我大为触动,作为一名华侨大学研究华侨史的教师,我深感责任重大,自己应该为他们,为那段几乎被遗忘的历史做些什么……”

林少川满怀着对历史的敬畏与对先烈的感念,伏案写下了《一个南侨机工的经历——记滇缅公路的南侨机工蔡汉良》一文。该文被郑重编入华侨大学《华侨史讲义》之中。在课堂上,他一边展示一幅幅珍贵的历史图片,一边动情地讲述这段真实而炽热的抗战往事。“我还记得,那时讲到动情处,不少学生悄悄落泪,他们都被这段真实故事感动。”

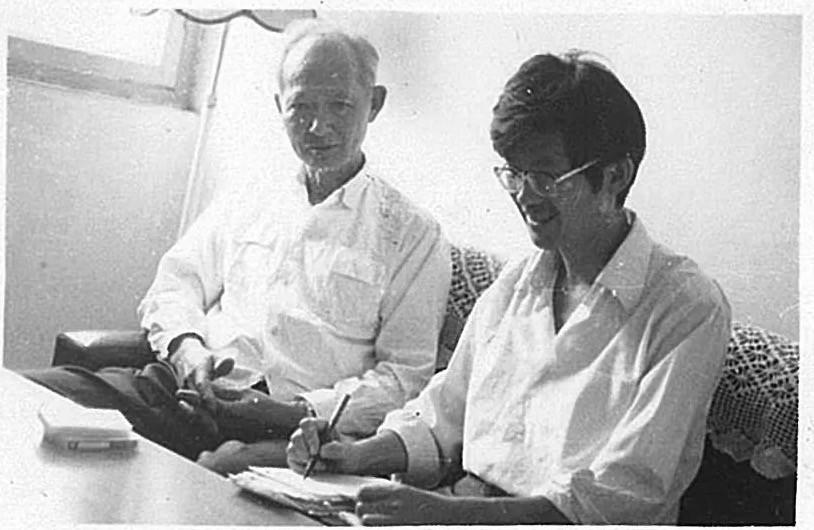

“抢救南侨机工资料是很不容易的事!可寻到踪迹的幸存南侨机工少,许多掌握史实的老人年事已高,史实口述抢救记录尤为紧迫。”打捞南侨机工史实,林少川面临重重困境,“一是实物载体脆弱,如手写日记已泛黄;二是记忆持有者凋零;三是解读障碍,需要专业解码才能发挥价值。”困难却从未阻挠林少川前进的步伐,他一步一个脚印,最终完成了对当时国内一百多位南侨机工幸存者及部分家属的深度采访,抢救了大量濒临湮没的一手口述与影像,也与这些历史的亲历者结下了深厚难忘的情谊。

铭记之路:从临终嘱托到青春无悔的深情对话

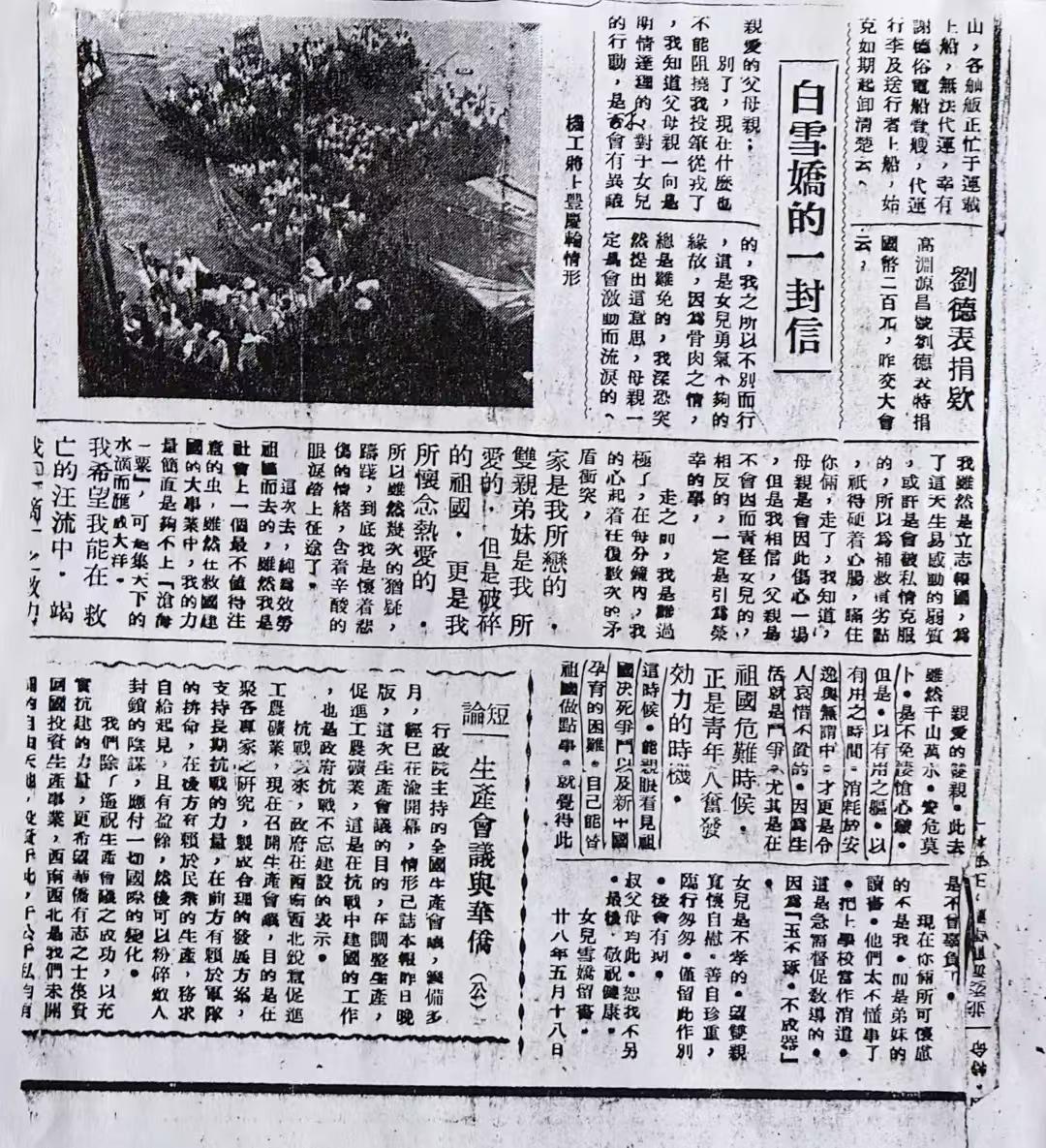

从当代花木兰巾帼英雄李月美,到在炸毁惠通桥的战火里死里逃生的王云峰;从离别新婚妻子毅然回国的永春籍刘瑞齐,到洒泪写下感人抗战家书的安溪籍白雪娇;从南侨机工日记手稿、南侨机工纪念章到侨务委员会奖状、“南侨慰劳团”锦旗……

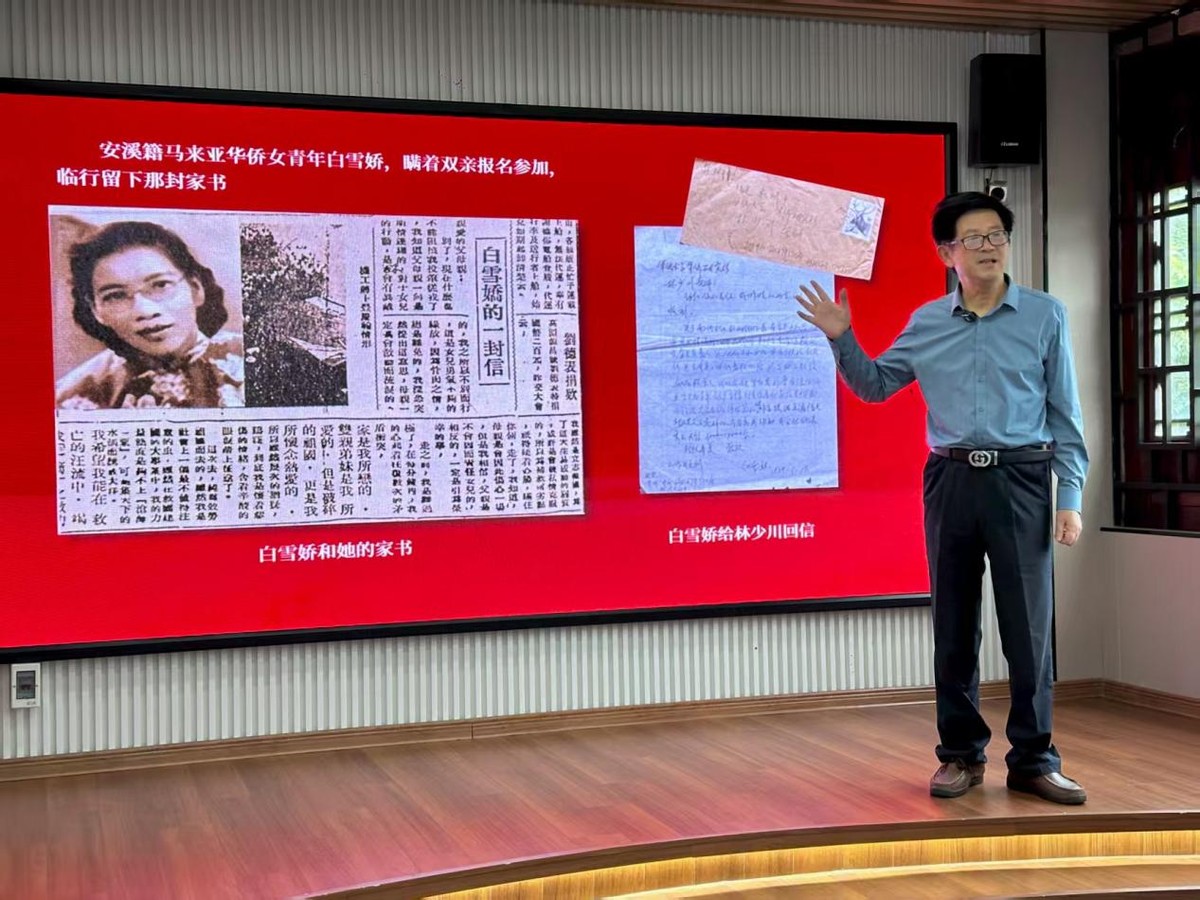

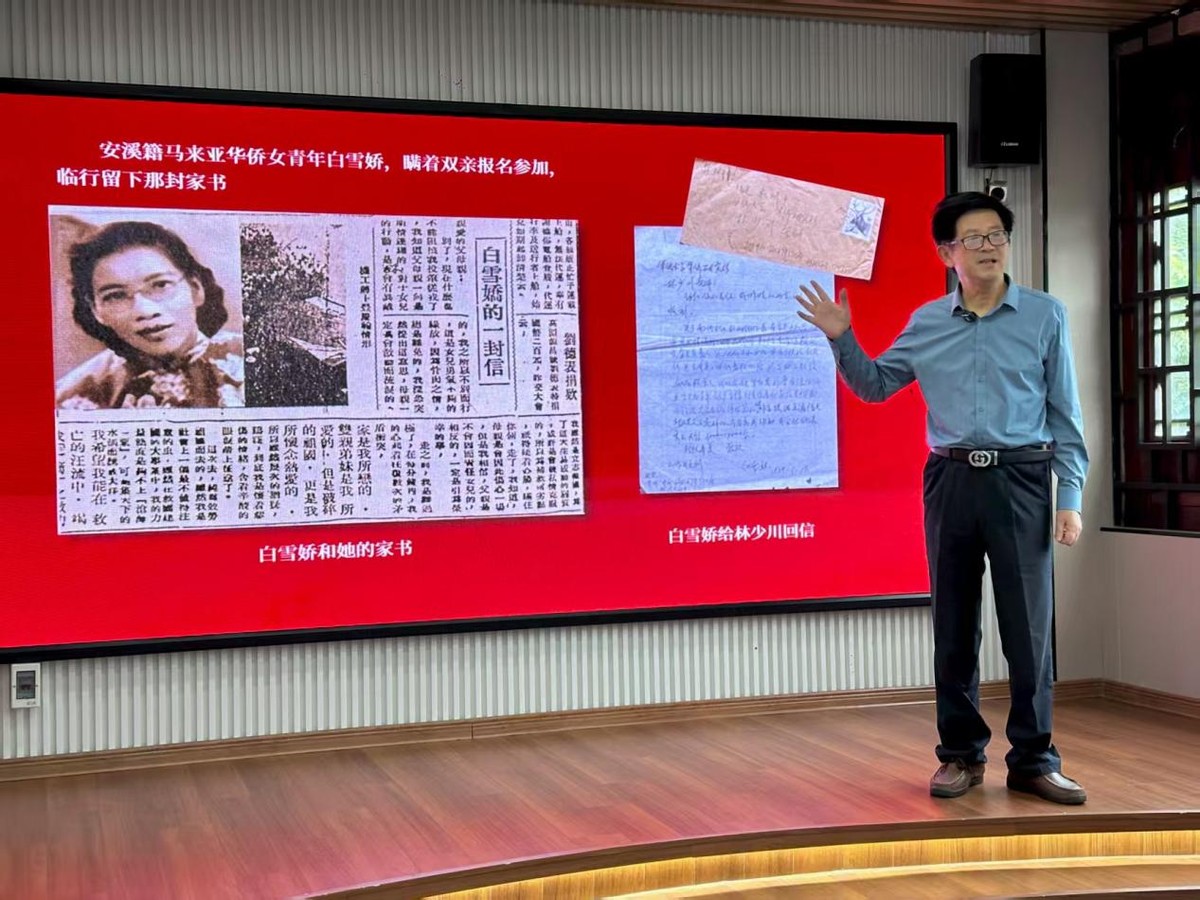

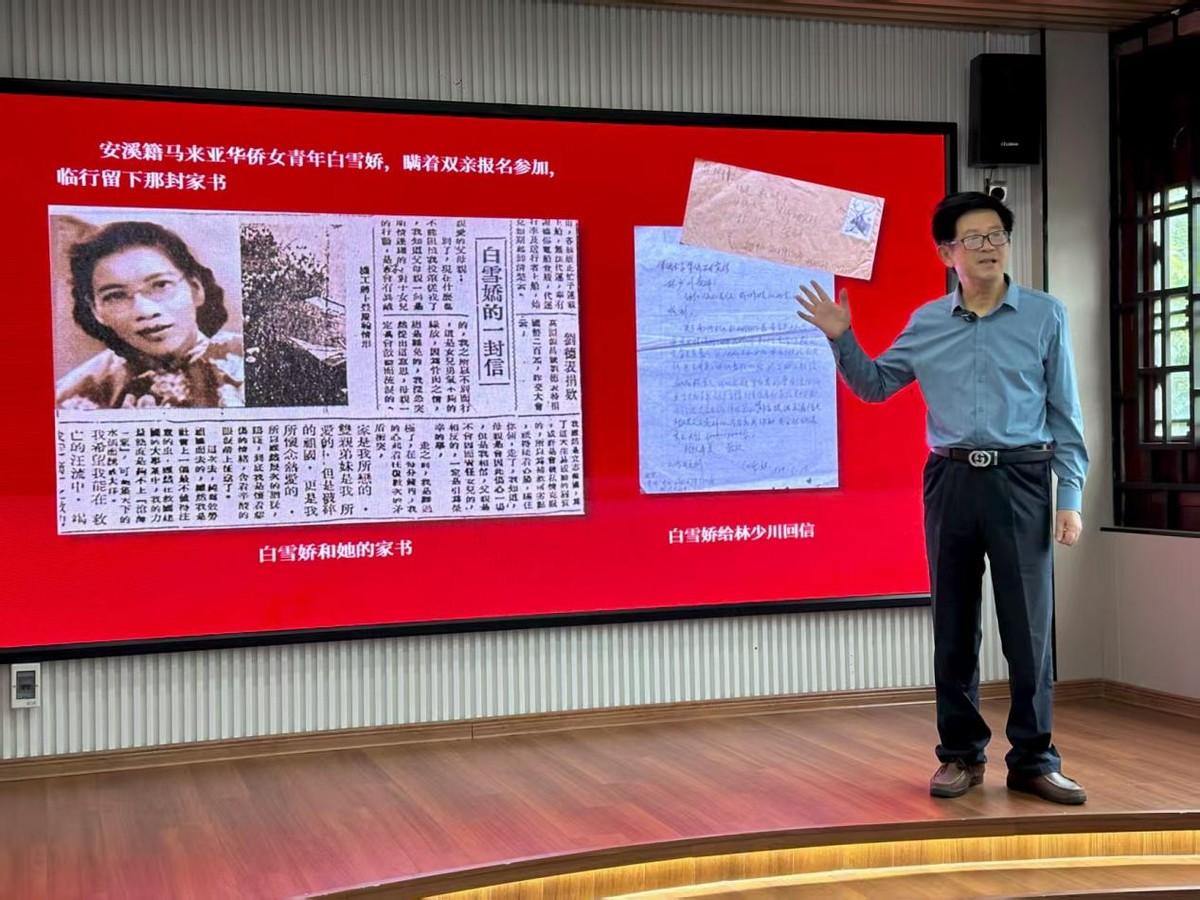

泉籍南侨机工白雪娇感人至深的抗战家书

林少川宣讲白雪娇回国抗战故事

“英雄不是天生的符号,而是乱世中普通人用生命写下的‘值得活下去的理由’。”林少川感慨道,类似的事例,在那个烽火连天的年代,可谓不胜枚举。这些远在海外的赤子,毅然放弃优渥的生活条件和待遇丰厚的职业,义无反顾地回到战火纷飞的祖国。他们的每一个选择背后,都是一颗炽热的报国心。“正如《新华日报》1941年1月27日所报道的那样,几乎每个回国参加抗战的人的经历,都是一段可歌可泣的壮烈诗篇。”作为长期追踪采访南侨机工历史的记录者,林少川每每谈及此,仍深受触动。

据不完全统计,三千多名南侨机工毅然回国参战,其中有一千多人在抗战中英勇牺牲,战后又有一千多人复员南返。剩余的一千多人,则选择留在了这片他们用热血守护的土地上。直至2022年10月29日,全世界最后一位南侨机工幸存者蒋印生老人与世长辞,从此,世间再无南侨机工。“然而,他们的故事并未随之湮没。这群南洋儿女的光辉事迹,早已镌刻进中华民族抗战史的集体记忆之中——海内外中华儿女永远不会忘记,历史也永远不会忘记!”

从滇缅之路到心灵之路:四十年,让忠魂不再寂寞

“寻访南侨机工,我可以走遍天涯海角!”这句誓言,林少川用四十年岁月郑重兑现。怀揣历史学者的使命与赤子深情,他跨越千山万水,寻访散落国内各地的百余名南侨机工幸存者及遗属,以笔和录音设备为器,抢救下一段段濒临消逝的口述记忆、一张张泛黄的证件、一份份珍贵的档案。“物质载体终会腐朽,但通过学术转化,钢笔写下日记录就能成为‘百姓视角的国家叙事’。”林少川致力于让私人物品在学术框架中获得永恒生命。

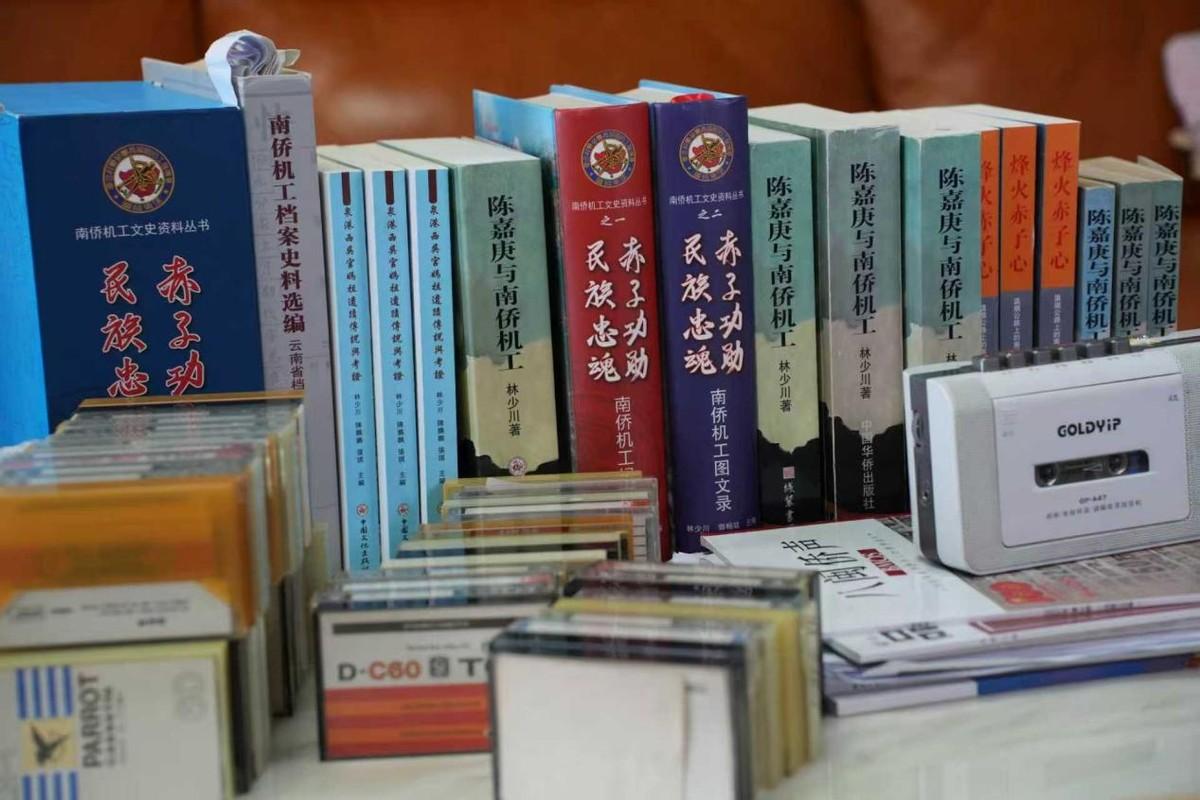

四十年筚路蓝缕,青丝已成白发,他却从未停步。林少川先后撰写《陈嘉庚与南侨机工》《烽火赤子心》等深情之作,更主编百万字巨著——“南侨机工文史丛书”《赤子功勋 民族忠魂》。字字句句,皆是对三千南侨英烈最深切的缅怀。1994年,他出版的《陈嘉庚与南侨机工》首次全面揭开了这段尘封的壮烈史诗,在海内外引起强烈回响。次年,中央电视台以此书为蓝本拍摄5集纪录片《南侨机工》,林少川亲自陪同重走滇缅路,此片也成为全国首部南侨机工专题纪录片,并荣获央视抗战胜利50周年特别奖。

他所做的,远不止于书写。1989年,昆明矗立起“南洋华侨机工抗日纪念碑”;2005年,畹町再添一座庄严丰碑;2015年,畹町纪念馆落成之际,林少川毅然将四十年来艰辛征集的所有史料悉数捐赠。“这些不属于我个人,它们属于整个中华民族。”他的话语平静却坚定,“从学术专著到央视纪录片再到国家纪念馆,我希望构建多层次记忆传承体系。”

2022年,他深入采访的世上最后一位南侨机工蒋印生在重庆逝世的热搜引爆网络,浏览量高达1.4亿次点赞。当看到年轻一代发出“这才是真正的偶像”的感慨,林少川欣慰地笑了:“记忆在延续,忠魂不再寂寞。”如今,虽再无南侨机工在世,但他们的事迹正被越来越多人传颂。林少川也应邀赴海内外多地讲述嘉庚精神与机工故事,获评“爱心公益大使”,参与央视纪录频道以及英语频道专题片制作。“40年前的1985年纪念抗战胜利40周年之际,南侨机工曾被遗忘鲜为人知,而现在一提起南侨机工,则全国14亿人大多数乃至世界都知道这段历史了。这是我们作为历史研究工作者最大的欣慰。”在传播南侨机工精神的道路上,他从未停步,眼中光芒一如往昔。

“文物会风化,纪念碑会斑驳,唯有口述史能让血肉重生。”这是林少川四十年跋涉的信仰。当最后一批亲历者凋零,他接力点燃的火炬,正通过千份史料、百座纪念碑与无数青年学者的笔端,将滇缅公路上的车鸣、硝烟与赤子泣血之声,永恒刻入民族记忆。“我们记得,他们便永远活着。”林少川说,“这不是结束,而是新的开始——让南侨机工精神在每一代中国人心中生根发芽。”四十年如一日的坚守,他让一段几乎被遗忘的历史重见天日,也让三千南侨机工的赤子功勋,永远镌刻在民族的集体记忆之中。