“为什么到了这批孩子就不行?”

昨天(9月14日),海峡教育报视频号发布了相关消息,引来评论区的激烈讨论。其中,阅读数为12.6万人次。

有网友认为,学生统一发型很有必要,“一个个都清清爽爽的,有什么不好”,也可以减少攀比之心,把心思更集中在学习上。

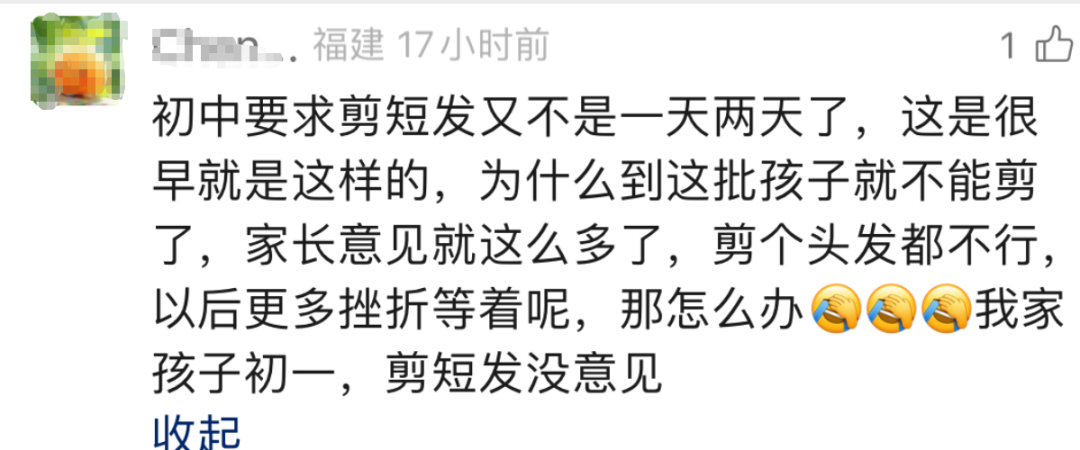

有网友抬出“古来有之”的论调,“这个规定不是一天两天了,为什么到了这批孩子就不行”?

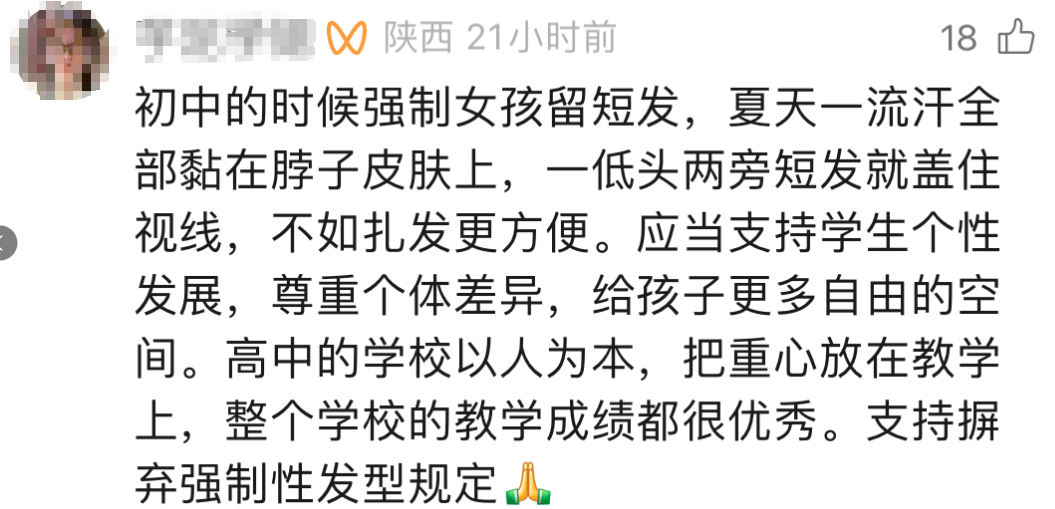

当然,反对的也不少。

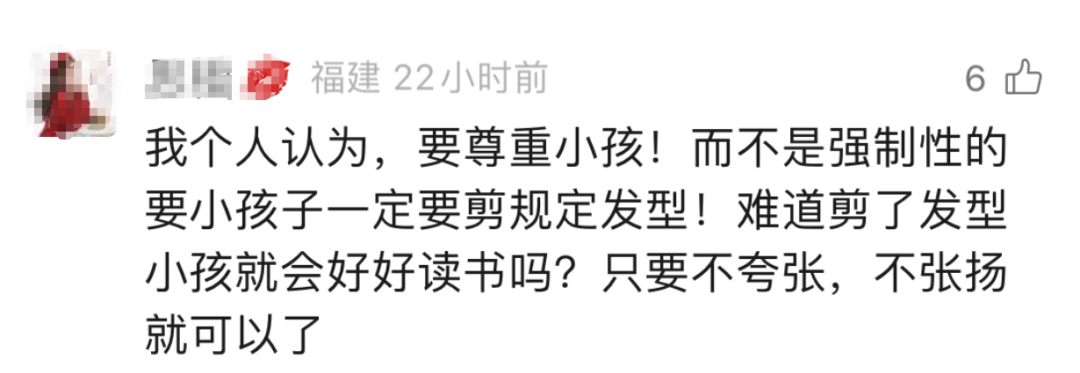

有人认为学校管理要适当,学生发型“适度即可,要尊重孩子的意愿”。

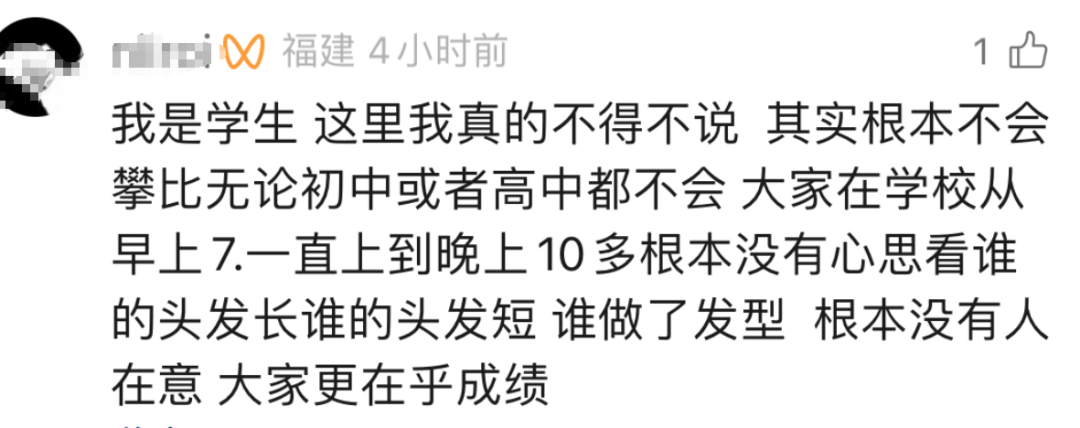

有学生说,从早到晚都待在学校,大家都在比成绩,根本没人攀比发型。

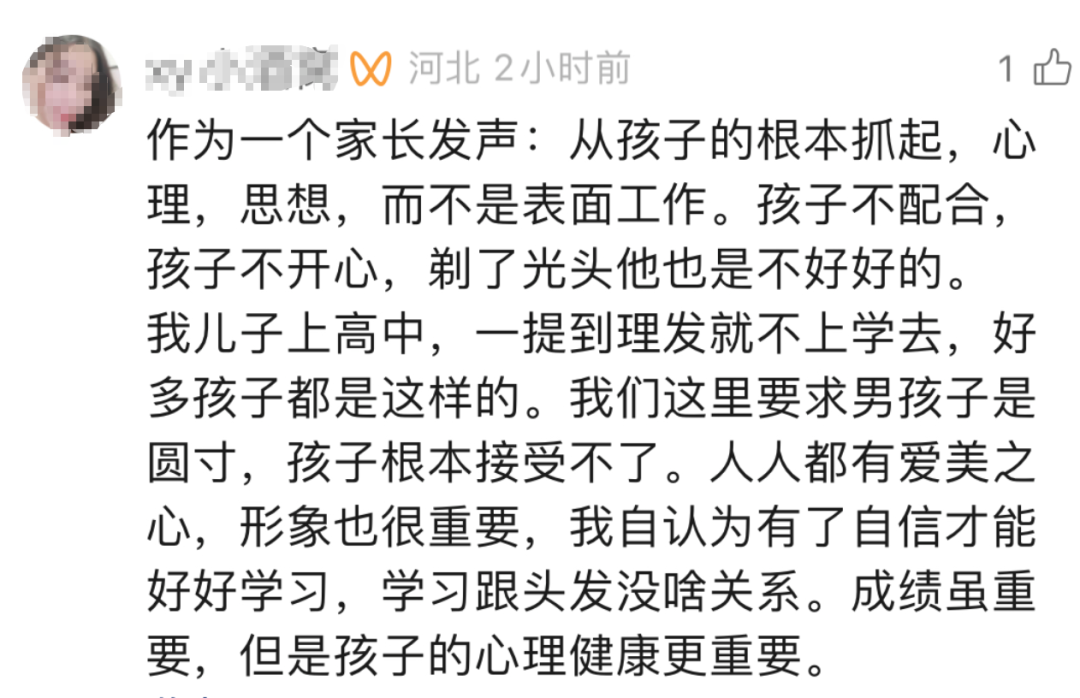

有家长为男生发声,说家里孩子一听说要理发都抗拒上学了,应该尊重孩子的爱美之心,“板寸实在太丑”。

更有女学生现身说法,称“剪短发,夏天流汗,头发会黏在脖子上,一低头,两边的头发也会掉下来,挡住视线,不如扎马尾方便”。

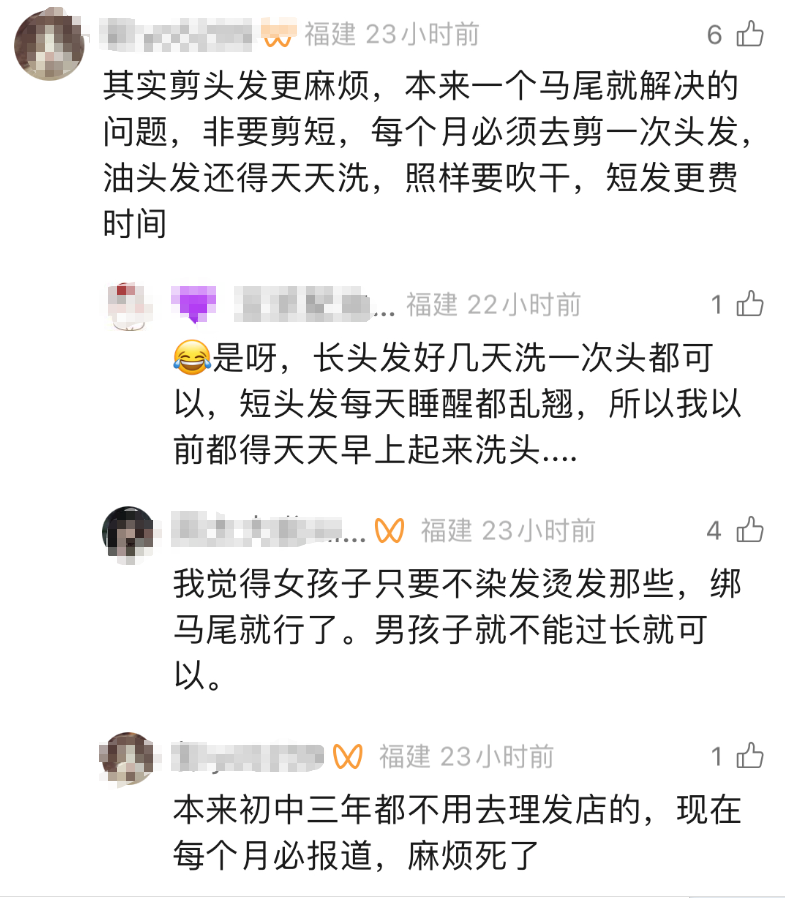

多位网友从实用的角度比较得出,扎马尾更省钱省时间,扎头发可以三年不去理发店,但是“每个月要去剪头发,油头还要天天洗,还要吹干”。

“学校不是流水线,

别把孩子修剪成统一模样”

报道发出后,全国多家媒体、教育专家就此发表评论。

中国新闻网评论认为,“发型令”的执行有其现实原因,如制度的惯性、实践的需要等等。在部分地区和学校,可能依旧需要这种方式来进行管理。但对于许多有条件的学校来说,过于严苛的“发型令”可以说是舍本逐末、小题大做。学校更应该把工夫花在教育教学上,尊重学生的成长规律和个性差异,让学生在学习过程中感受到被关注和尊重,激发学生的学习兴趣和动力,促进其全面发展,而不是用一把剪刀把孩子修剪成统一模样。

文汇时评认为,教育的本质是爱与尊重,而非生产整齐划一的“产品”。发型规范的“教育价值”,不在“控制”发型,而在 “引导”学生理解个性与规则的关系。因此,“发型令”争议之外,更值得反思的是,如何在尊重个性中让每个学生绽放“与众不同的精彩”,如何在尊重规则中培养学生的集体责任感。唯有如此,“头”等大事的烦恼,才能转化为推动教育进步的契机。

中国教育科学研究院研究员储朝晖接受媒体采访时表示,“强制统一背后的深层逻辑是一种传统的‘服从式’教育观念,即要求孩子‘听话’”,这种管理方式在一定程度上服务于应试目标,其思路是“除了成绩,其他方面都不要表现”,通过压抑个性确保学生对考试的专注。

不过,储朝晖质疑这种做法的实际效果并提出:只有让孩子的天性与能力得到充分成长和发展,其学业表现才能达到最佳状态,“发展是一个整体,每个人的成长都是多方面,不光是一个考试分数能够定义的”。

“短发清爽,不染不烫才最靓”

关于学生发型的讨论,其实并非新鲜事。2019年,福州一名中学生在12345发布1800多字的投诉文字,对于学校统一发型管理提出了自己的思考。福州市教育局对此作了1600多字的超长回复,在肯定该同学有独立思考能力、求真求是精神的同时,也指出诉求中的欠周到处,并细说发型管理的现状与考量,打动了广大网友,受到好评。

在福州市教育局的这份回复中,再一次强调:

按《中小学生守则》《日常行为规范》精神执行,学生不烫发、不染发、不碎发、不留另类发型。男生不留长发(头顶及四周发长合情合理确定);女生发长不作硬性统一,但发长抵肩时一般应作绑扎等束发处理。新老生和男女生一视同仁。特殊生区别对待。

那么,在具体的操作中,学校又是怎么做的呢?

今年秋季学期开始前,福州屏东中学、福州十六中、福州十九中等学校发给新生的报到须知中,这些要求也均有体现。

对于“发型令”

大家怎么看?

(图片来源于各校官方微信)

编辑:郑琳琳

审核:林忠锦 张芬