最近大家在媒体上一定经常看到或听到关于登革热、基孔肯雅热等蚊媒传染病的新闻或健康宣传,这些奇怪的传染病名称为什么都这么拗口,它们又是从何而来?今天就给大家说道说道。

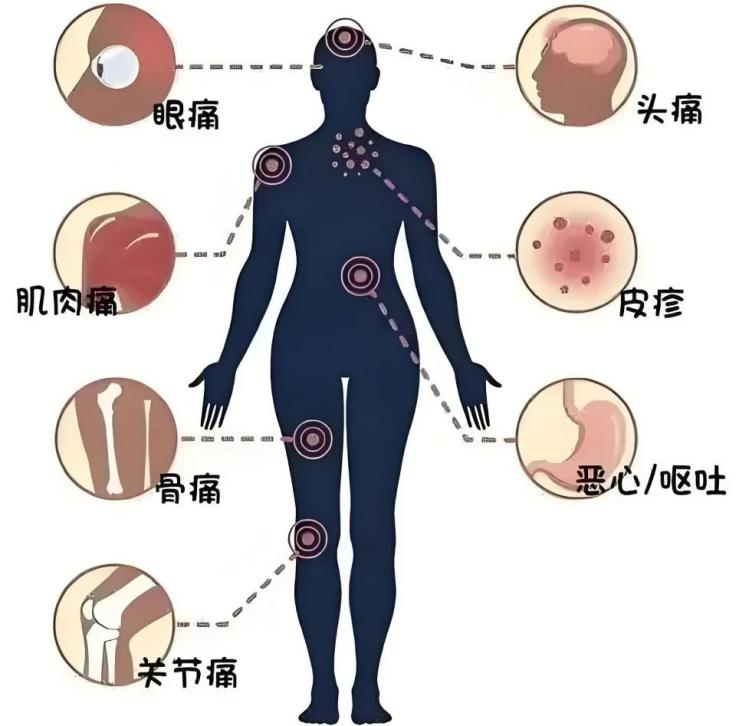

登革热(Dengue Fever,DF)是由登革病毒(Dengue virus,DENV)引起,经媒介伊蚊叮咬传播的急性传染病,是《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病。

登革热名字起源有两种主流的说法,第一种来自西班牙语,“dengue”一词原意为“谨慎”或“故作姿态”,用来形容患者因剧烈关节疼痛而走路小心翼翼、姿态僵硬的样子;第二种是东非斯瓦希里语中,“dinga”意为“突然痉挛或抽筋”,可能描述疾病急性发作的症状,后通过奴隶贸易传入美洲,演变为“dengue”。我国也很早就有登革热的记载,最早记录可追溯到中国晋代(265–420年)医书,当时被称为“水毒”。

基孔肯雅热(Chikungunya Fever,CHIKF)是一种因感染基孔肯雅病毒导致的以发热、关节痛、皮疹为主要临床表现的蚊媒病毒性传染病。主要通过白纹伊蚊、埃及伊蚊(俗称“花蚊子”)叮咬传播。基孔肯雅病毒是一种有包膜的单链 RNA 病毒,直径约 65nm。

基孔肯雅(chikungunya)一词源于非洲 Kimakonde 语,意为“弯腰行走”,形象描述了患者因剧烈关节痛而被迫弯腰的姿态。

登革热和基孔肯雅热的传染源均为病人、隐性感染者以及非人灵长类动物。

两种病毒主要通过媒介伊蚊叮咬吸血进行传播,在我国传播媒介主要为白纹伊蚊和埃及伊蚊。人类对登革病毒和基孔肯雅病毒普遍易感,部分感染者为隐性感染。

区别

登革病毒感染后,对同血清型登革病毒可产生持久免疫力,但对不同血清型登革病毒不能形成有效保护,再次感染不同血清型登革病毒可增加重症风险;而基孔肯雅热病毒感染后,人类可获得一定的免疫力,但抗体滴度会随时间逐渐下降。

登革热和基孔肯雅热都是由伊蚊传播的疾病,所以在日常生活中,我们可以从“防蚊”和“灭蚊”两方面入手,防蚊灭蚊两手抓两手硬方有实效。

防蚊灭蚊是关键

近期有过疫情发生地区旅居史的人员,需加强个人和居家防蚊措施,避免被蚊叮咬,如出现类似上述症状要及时就诊并主动报告旅居史和蚊虫叮咬史。

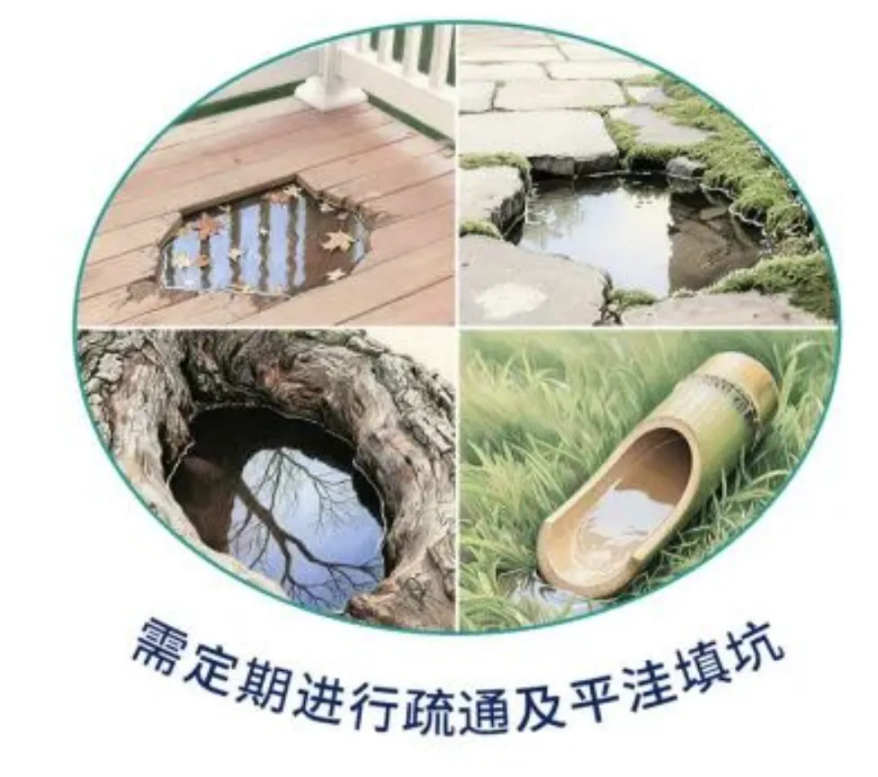

1.每周检查积水:清空花盆托盘、水桶、废旧轮胎、瓶罐等积水容器。

2.堵住存水处:水缸、水池加盖,或投放灭蚊幼剂(如苏云金杆菌)。

3.疏通排水:清理阳台、庭院沟渠,避免积水。

1.装纱窗、挂蚊帐:门窗加装细孔纱网,睡觉用蚊帐(尤其是婴儿、孕妇)。

2.穿长袖衣裤:外出尽量穿浅色、宽松的长袖衣服。

3.用电蚊拍:发现蚊虫直接灭杀。

1.驱蚊剂:选择含避蚊胺(DEET)、派卡瑞丁或柠檬桉醇的产品。

2.蚊香/电蚊液:室内使用,注意通风,避免长时间吸入。

3.杀虫喷雾:对准角落、窗帘后等蚊虫藏身处喷洒。

特别注意

伊蚊(传播登革热、基孔肯雅热)白天也叮咬,全天需防护!孕妇、婴幼儿尽量用物理防蚊,减少化学产品使用。

记住口诀

“清积水、防叮咬、灭成蚊”,蚊媒疾病远离你!

往

期

推

荐

图文来源:联勤保障部队第904医院疾控科

图文来源:联勤保障部队第904医院疾控科

本文编辑:汤文娟