原创

原创

“看,这张照片里用钢盔煮饭的战士是我同乡!”在福建省华光摄影艺术博物馆,市民陈老先生指着展柜里一张褪色照片激动地说。8月29日,《共同的记忆---世界反法西斯胜利80周年影像文献展》在这里开展,三百多幅珍贵历史影像带领观众穿越时空,重回那段烽火岁月。

9月1日上午,来自北京和厦门的一些学者和抗战影像文献研究者,专程前来福建省华光摄影艺术博物馆,观看“共同的记忆:全球反法西斯胜利80周年影像文献展”。(图片由展方提供)

展览现场,一张张黑白照片仿佛时间的琥珀,封存着八十年前的记忆。中国军民坚毅的面容、战斗的瞬间、生活的片段,在镜头下定格成永恒。这些来自博物馆珍藏和民间征集的影像,不仅记录历史,更在无声地诉说着一个个真实故事。

“影像是最直观的历史证人。”策展人崔波指着一张重庆防空洞老照片说,“你看洞顶簌簌落下的泥土,黑暗中哭泣的孩童——这些细节比任何文字都更有说服力。”

1938年3月,一个穿上军装的中国男孩。罗伯特·卡帕摄(图片由展方提供)

1938年3月,一个穿上军装的中国男孩。罗伯特·卡帕摄(图片由展方提供)

1938年,日军轰炸平民区后,一群市民协力在救火。罗伯特·卡帕 摄(图片由展方提供)

1938年9月,日军轰炸平民区后的街道。 罗伯特·卡帕 摄(图片由展方提供)

1938年9月,日军轰炸平民区后的街道。 罗伯特·卡帕 摄(图片由展方提供)

展览特别设置了“图像证史”文献专区,通过同一事件的不同影像对比,展现历史的多维面相。其中一组台儿庄战役的照片尤为珍贵:既有战地记者拍摄的激烈战斗场面,也有普通士兵用简易相机记录的休憩瞬间。这些影像相互印证,还原了更加立体的历史真相。

1938年4月,在台儿庄镇郊外,中国军队正沿着大运河行进。台儿庄战役标志着日军的首次战败,并在中国重振了战胜日本的可能性信心。 罗伯特·卡帕 摄(图片由展方提供)

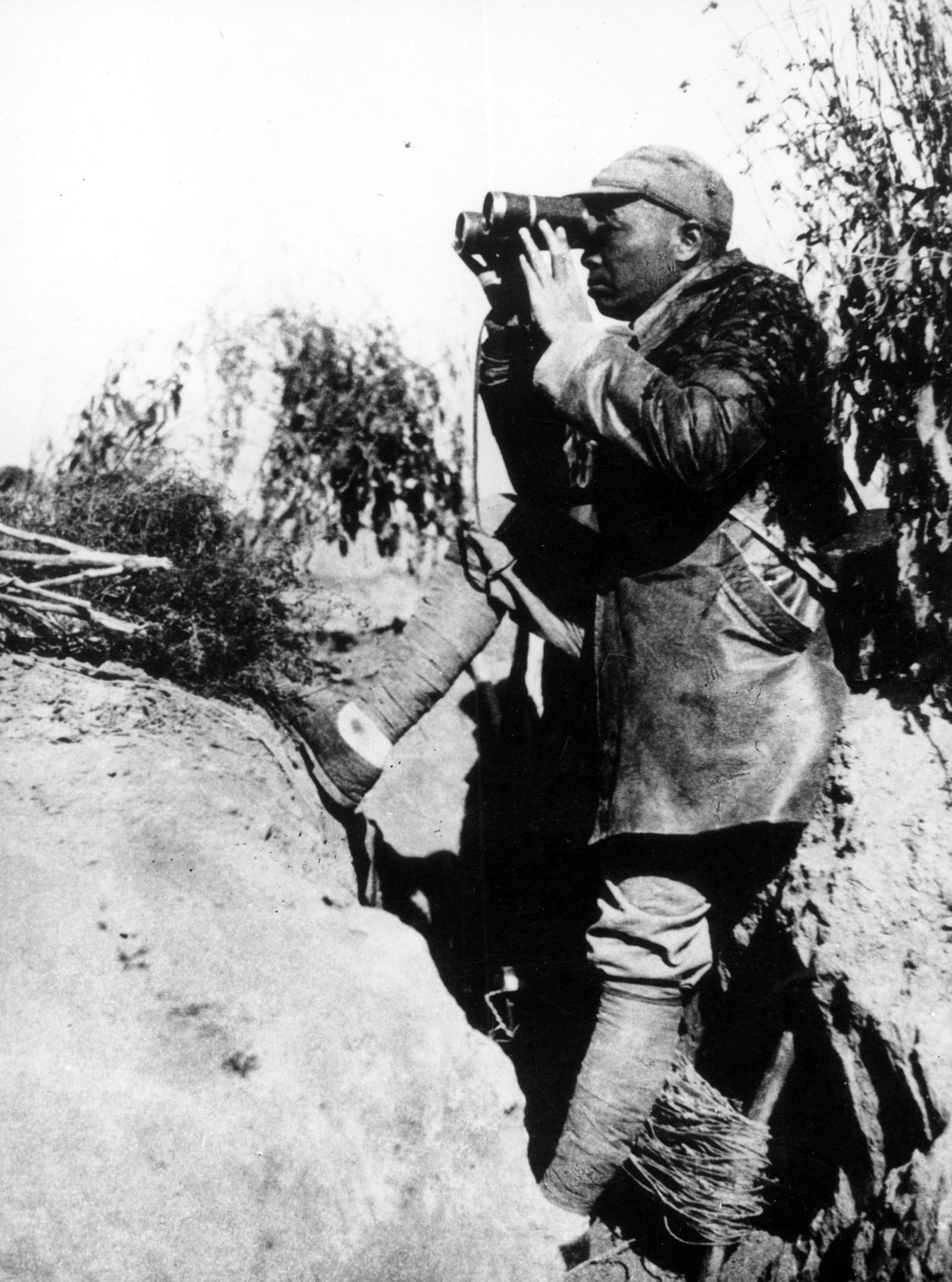

1940年,在百团大战前线指挥的彭德怀。 徐肖冰 摄(图片由展方提供)

收藏家岳凯先生捐赠了一批抗战将士的老照片,其中不少照片背面还留有当年手写的寄语。艺术家君放先生更是把他收藏多年的《晋察冀画报》拿到展览现场。晋察冀画报是中国共产党领导的抗日根据地创办的第一份以刊登照片为主的综合性画报,在抗日战争中宣传中国的抗战起到了重要的作用。“这些影像让我们看到了有血有肉的抗战英雄,而不只是教科书上的名字。”前来参观的大学生小张感慨道。

影像学研究者柴选在展览现场告诉大家:当宏大的战争叙事逐渐沉淀为教科书上的章节,那些来自战壕、废墟、海洋和天空的照片,却依然带着灼人的力量。它们不是历史的插图,而是历史的切片,是硝烟与血泪在感光材料上凝固的瞬间。二战期间产生的海量影像,其拍摄、传播、解读与展览,本身构成了一段波澜壮阔的视觉证言史。站在八十周年的节点回望,我们不仅看战争,更要看镜头如何凝视战争,以及这些影像如何塑造了我们对那场浩劫的集体记忆。

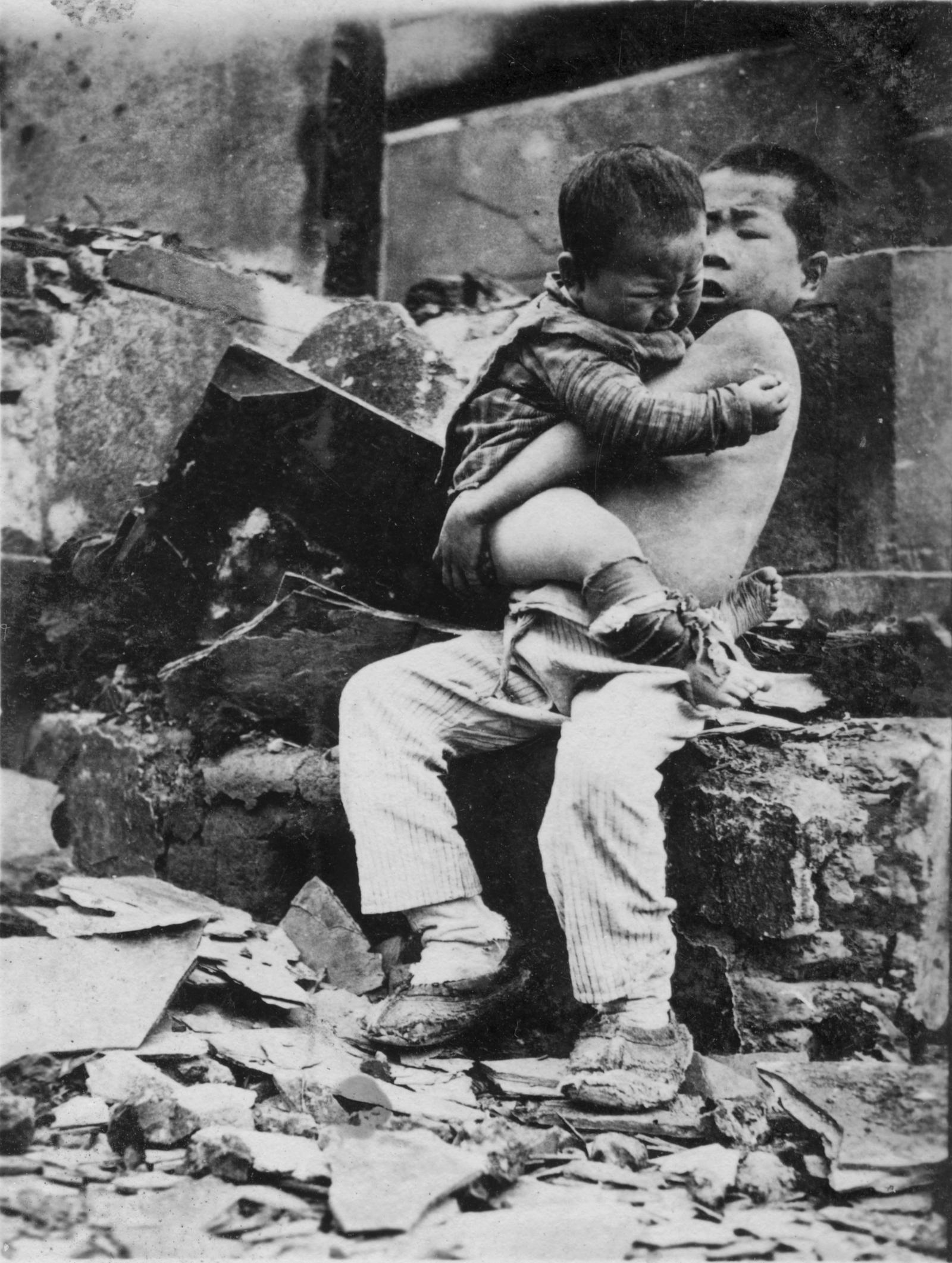

《救救孩子》摄于1943年5月。 刘峰 摄(图片由展方提供)

“正是这些生活化的影像,让我们感受到历史温度。”策展人崔波表示:当我们今天凝视这些影像,我们不仅是在回望过去。我们是在通过镜头这一最直接的桥梁,与八十年前在战火中挣扎、牺牲、抗争的灵魂进行一场无声而深刻的对话。这些照片,以其无可替代的在场性,不断提醒着我们:历史从未真正远去。它以千万种姿态——尤其是那些最令人心碎和震撼的视觉姿态——烙印在我们的集体记忆深处,成为我们理解当下、警示未来不可或缺的视觉基石。对于摄影本身而言,这些影像永恒地证明着它作为一种观察方式、记录工具、记忆载体和历史力量的深刻价值。

1939年,白求恩大夫在前线救治伤员。罗光达 摄(图片由展方提供)

“这样的历史课太生动了!”华光学院林丹老师说,“学生们通过影像直观感受历史,比课本教学更有感染力。”开展短短几天,博物馆已接待二十余批学生参观团,和来至北京、深圳、上海、天津等很多慕名前来看展的人。针对不同年龄段观众,讲解员们开发了特色导览方案:为学生讲述照片背后的故事,给大家分析历史事件的影像记录,向观众讲解图像史学研究方法。

据悉,《共同的记忆---世界反法西斯胜利80周年影像文献展》展览将持续至今年10月底。其中二楼为中国战场文献和图片。三楼为世界反法西斯的各大战场图片。展览期间,华光博物馆还将举办“我的家族抗战记忆”照片征集活动,邀请市民分享家中珍藏的老照片和故事,共同丰富泉州这座城市的集体记忆。

9月1日上午,本次展览策展人崔波(左一)为来自北京和厦门的学者、抗战影像文献研究者作导展。(图片由展方提供)