玛坑村桥头的老榕下,树干上斑驳着弹孔的形状,也是岁月的皱纹。树下几个老人,他们脸上的皱纹比树皮还要深刻,“万益啊”其中一个老人吐出烟圈,“那是个不要命的主儿。”烟圈缓缓散入到历史长河,化作缥缈的硝烟。古老的村庄孕育了英雄,也吞咽着失去英雄的痛苦。英雄离去,家乡唯余口耳相传的故事,童年奔跑过的野径长满了野草,却始终向着远方,向着他曾浴血战斗的地方。

树上的知了一阵鸣噪,絮叨着玛坑的旧事。玛坑自古尚武,乡勇习武之风盛行,明清时期便涌现出诸多的武术高手。武秀才崇伦公设馆授徒率领乡亲勤练武艺。三代将门汤贵玉、汤宝华、汤荣标投军卫国,屡建奇勋,受到朝廷诰封,有宗祠匾额为证:“奉旨世代罔替、世笃忠贞、闽安都督府”。 玛坑村不仅武风鼎盛,更以兴学之风驰誉四方。先祖耳公、鼻公均是进士及第而致仕,子孙后代重视耕读传家,建书院,办私塾,设立“油灯租”田,凡学习优异者,皆可获此奖励。

贫穷可以是枷锁,也可以是火炬,汤万益执起了火炬。在玛坑文武皆盛的环境,年幼的汤万益农事之余便零碎地参加学文习武活动,这为他以后的军事生涯打下了基础。彼时,闽东革命的火种正在燃烧,叶飞等领导人活跃在咸村玛坑一带。汤万益毅然的加入革命队伍,凭着文武底子以及骨子里透出的军事才能,便如一颗耀眼的新星在闽东三年游击战中冉冉升起——从战士到班长到支队长,指挥若定,英勇善战。

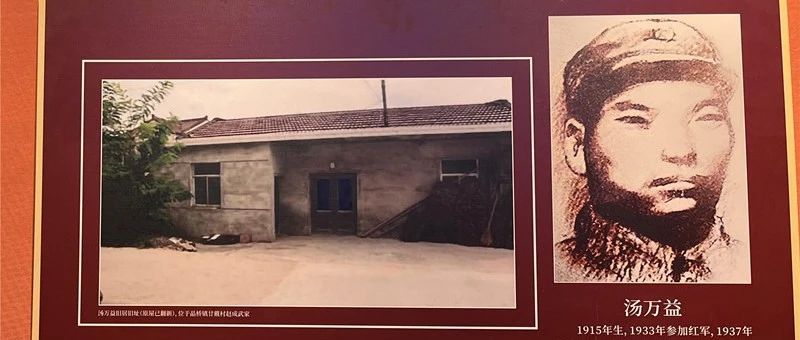

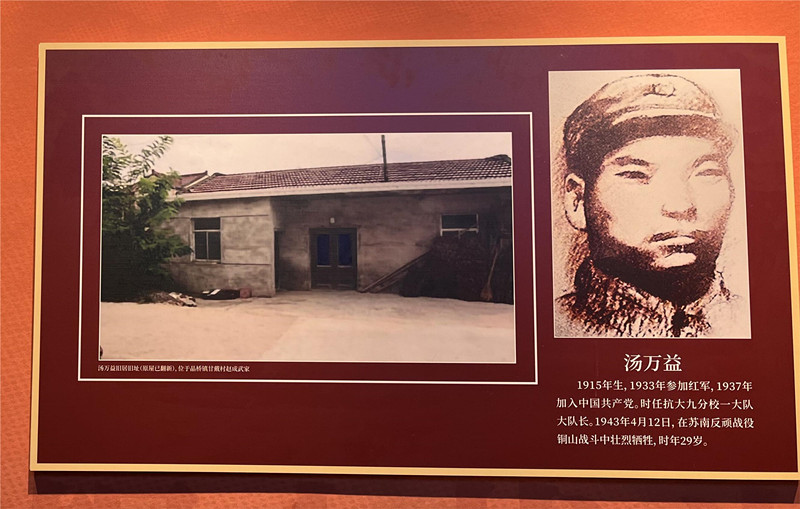

汤万益烈士画像(抗大九分校历史陈列馆)

雾锁桃花溪,这里没有陶元亮笔下的桃源那般世外,而是沸腾的革命热土。桃花溪,闽东独立师的诞生地,也是北上抗日号角的吹响处。

北上抗日的号角响彻云霄,从闽东群山到苏南平原,山川易色,战鼓催征,在闽东游击战中淬炼得坚如铁石的心,依旧澎湃如潮。

京沪线的脉搏被狠狠掐断,黎明第一缕阳光像似斩断铁轨的利器,而焦黑的铁轨还沉浸在昨夜美好的意象。冷峻的铁轨无聊的反射着月光,不想把月光自我截留,只想把光还给黑夜,为夜的黑多一份光亮。突然,月光被硝烟染的发红,枪声骤起,爆炸声震耳欲聋,冷峻的铁轨心中在澎湃,于是扭动长蛇般的身躯,让它变形或散落。因为铁轨一直受到大地的教诲:“这是中国的土地,日寇踏上这片土地,让我山河破碎,你不能助纣为虐。”铁轨望着被摧毁的浒墅关日军据点,嘴角掠过一丝得意的笑容。

浓墨泼了虹桥机场的夜,浓得让人喘不过气,日军哨兵踩着催命般的皮靴声在远处回荡。一群如山猫般的队伍在草丛中穿行埋伏,目标近在咫尺,却危机四伏。支队长廖政国带领汤万益等队员猛地跃起,机枪、步枪、手榴弹让日军惨叫连连,烧毁四架日军飞机。虽然战斗成果与规模不及“夜袭阳明堡”来的出名,但在我军抗战史上也是不多见的一场打机场炸飞机的战斗。

郭村如钉,楔在烽烟与阴谋的缝隙间。眉头拧成铁索,新四军领导压力山大,四周是敌人十三个团的虎狼之师。但他们以短促反击撕开敌阵锋芒,用奇兵突袭斩断敌后命脉,更以统战智慧让敌营裂开缝隙——陈玉生的枪口调转,王澄的义旗飞扬。七月的骄阳下,当最后一波攻势被白刃劈碎,郭村不仅守住了阵地,更是在苏北站稳了脚跟,让东进的号角从此响彻江淮。

半塔集的黄昏,夕阳将战场染成血色,顽军的包围圈越缩越紧。叶飞率汤万益等队员从苏中吴桥地区出发,西渡运河,越天扬公路,昼夜兼程,边打边进,沿路消灭了日军、伪军和顽军、忠义救国军一千多人,于二十六日到达皖东地区。陈毅评价:“半塔保卫战是固守待援的范例,有了半塔,就有了黄桥。”

从浒墅关铁轨到虹桥机场跑道,从郭村战壕到半塔集阵地,每一场战斗都在汤万益生命刻下印记。他是风暴中的利剑,是烈火中的精钢,用热血书写革命军人的传奇。

这样军事才能卓越的汤万益,被组织选派到抗大九分校深造。抗大九分校从苏中转至苏南溧水,完成战略转移。

“要像保卫斯大林格勒一样保卫铜山!”铜山反顽战斗是汤万益生命的终章,亦是辉煌的顶点。面对数倍于我的敌人,新四军顽强抵抗,浴血奋战,以伤亡六十余人的代价,守住了阵地。指挥员身先士卒冲锋在前,大队长汤万益、政委唐昆远、副大队长文有武等英勇牺牲。

铜山战斗旧址上建起的抗大九分校历史陈列馆

他的生命定格在冲锋的瞬间,化作血色星光。当他举起大刀冲向敌群时,是否想到了远方的家乡?是否惦念未见过面的女儿康新?是否牵挂等待胜利消息的亲人战友?这些未竟之问,让英雄的形象更加真实而悲壮。

复旦大学教授、抗大九分校政治教员徐充回忆录提到:“刚到溧水时,老百姓对穿军装的读书人感到陌生,但很快就打成一片。”溧水晶桥镇一带至今还流传着许多汤万益与老乡的故事,老乡陈宗根回忆说:“一大队长住我家,在空闲时帮家里干活。母亲把新四军当亲人,抢着帮他们煮饭烧水铺稻草地铺,还帮忙走家串户借衣服,让侦查员打扮好出动侦查,陈宗根也帮新四军打探敌情。”最让陈宗根记忆深刻的是他随汤万益和母亲抬着开水到阵地上,大队长汤万益握着陈宗根河母亲的手说:“老乡,这一仗下来也不知道能不能再见到你们了。”顽军开始进攻了,陈宗根想下山,汤万益说:“现在下山太危险,等到天黑送你们回家。”顽军向铜山阵地发起猛烈进攻,一大队官兵打得很顽强,把顽军顶住、拖住,一直持续到天黑,陈宗根母子俩才摸黑回到了家。战斗结束的第二天上午,陈宗根得知汤万益牺牲的消息后,母子俩万分悲痛,泣不成声。陈宗根和村上农民连夜在山头山凹里挖了一排四个坑,将牺牲的烈士遗体安葬。

《英雄们还活着哩》抗大九分校学员吴镇作词,沈亚威作曲的歌曲,至今仍在溧水传唱。“瞎子营长”的故事,除了陈宗根的讲述,还有李祖马、赵玉泉、赵际富等的口述。“瞎子营长”——并非贬义,而是当地百姓对他亲切的称呼,更体现出他军事才能与人格魅力。

1975年,汤万益妻子在信中向女儿康新揭开身世:“你爸爸叫汤万益,我和他1943年春结婚,结婚后即怀你......”英雄有后是命运的馈赠。

汤万益的妻子1975年写给女儿的家书(复印件)

牺牲的汤万益和他的战友,化作共和国星辰。山风吹过铜山,似能听见冲锋时的怒吼;桃花溪的桃花灼灼盛开,映照闽东之光。玛坑村古榕下,一群稚童围坐,静静地听着英雄的故事;抗大九分校陈列馆里,褪色的战旗保存至今,纪录片《中华英烈汤万益》将其制成数字影像,投映在溧水和闽东山巅。夜幕降临时,光影流转,仿佛重现了铜山烽火、桃花溪的练兵声,以及触碰到那枚血染的勋章。

赋诗以赞:

吴楚烽烟血染月,霜寒溧水剑光明。

男儿忠骨昆仑驻,桑梓长闻铁马声。

往

期

推

荐

图文来源:汤亦方

本文编辑:阮承钦