推开坐落于漳州市家芗0596小区内“许地山文学艺术馆”的大门,映入眼帘的是一尊一手扶梅、一手抱书,戴着圆框眼镜、身着长衫的中年男子塑像。这便是台湾籍抗日志士许地山的塑像。

▲许地山塑像。

艺术馆门前的草地上,散落着些许已经“挖”出来的“花生”。它们蕴含着许地山父亲许南英(台湾著名爱国诗人)的谆谆教诲——花生,直到成熟了,也无法立即判断它是否有果实,必须挖出来才能知道……就像做人一样,不要只讲体面,要做真正有用的人。

▲许地山像。

8月13日下午,许地山的侄孙许钢先生为导报记者翻开了厚重的历史扉页,回溯那个众志成城、浴血抗战的年代。

日寇围城 举家搬迁至漳州

1895年仲秋的台湾,正被甲午战败的阴云笼罩。日寇的刺刀逼近台湾省台南市安平县,许地山的父亲许南英——这位被称为“最后离开台湾的抗日领袖(台湾文学馆语)”,在日寇围城的逼迫下,不得不带着全家内迁大陆,后落籍福建漳州,彼时许地山3岁。民国初年,许地山一家落脚漳州新华东路管厝巷11号(现为漳州家芗0596小区内)。

“许地山(1894年2月3日—1941年8月4日),名赞堃,字地山,生于台湾台南城的‘窥园’,笔名落华生。古时‘华’同‘花’,所以也叫‘落花生’。”许钢说,“落华生”,就是寓意“为中华奋起而生、为抗击外来入侵而生、为台湾之光复统一事业而生”。

1917年,许地山考入北平燕京大学,恰逢新文化运动风起云涌。1919年“五四运动”爆发时,他作为北平大学生代表冲在前列,在街头演讲、散发传单,声音因激动而沙哑……

“深埋在落华生心里的‘抗日使命’,终于在那个时期迸发了!”许钢说。

直刺敌阵 文章如匕首投枪

1920年,许地山与瞿秋白、郑振铎等热血同仁共同创办《新社会》旬刊,以思想启蒙为武器,向旧世界宣战。他在创刊号上写道:“新社会不是等来的,是用思想的犁铧耕出来的。”刊物像一把锋利的匕首,刺穿封建残余与帝国主义侵略的枷锁。

1921年,他与郑振铎、沈雁冰(茅盾)、叶圣陶等12人发起成立“文学研究会”,主张“为人生而艺术”。会上,他直言:“文学不能只谈风花雪月,要成为照亮民族前路的火把。”这些早年的思想磨砺,为他后来在抗战中以笔作战,打下了坚实的精神根基。

1937年,抗日战争全面爆发。此时的许地山经胡适先生推荐,已经在香港大学文学院任教两年有余。虽远在香港,许地山却再也坐不住了,愤然将书案化作前沿阵地,写下“此后每一个字,都要带着火药味”的誓言。他的笔锋,成为射向侵略者与投降派最犀利的子弹。

在《七七感言》《忆卢沟桥》《中国思想中对战争的态度》等如匕首投枪般的杂文中,许地山立场鲜明:痛斥投降论调,疾呼“全民动员,抗战到底”;无情揭露后方政治的腐败黑暗,断言“清理民族败类与前线杀敌同等重要”;深邃地剖析民族性格,在《青年节对青年讲话》中向青年发出震耳欲聋的警示:现代亡国之祸绝非改朝换代,而是“种族上被烙上奴隶的铁印”,子孙万代永难挣脱!

鄙弃浮华 当有用的“落花生”

“它的果实藏在地下,不像桃子、石榴、苹果那样,把鲜艳的果实高高挂在枝头,让人一见就心生喜爱。你们看它低调地生长在地上,直到成熟了,也无法立即判断它是否有果实,必须挖出来才能知道。”“所以你们要像花生一样,虽然外表不华丽,但却非常有用。”这是课文《落花生》中的一段对话,也是许地山父亲许南英与孩子们之间的对话。许地山回答:“那么,人应该做有用的人,不做只注重外表而对他人没有帮助的人。”——这正是他一生最贴切的写照。他鄙弃浮华,以“有用”自期——有用之于危难的祖国,有用之于苦难的人民。

这颗生于台湾、扎根祖国大地的“落花生”,从未炫耀其果实。他选择深埋于民族救亡的土壤,以笔为枪,在文化抗战的隐秘战线呕心沥血,直至生命最后一息。

他的故事,是广大台湾同胞不屈抗战史的壮丽一章,是中华民族文人家国情怀的璀璨典范。当两岸同胞共同瞻仰漳州许地山文学艺术馆,触摸那段共御外侮、心向统一的历史,这颗“落花生”所蕴藏的朴素真理与炽热深情,必将跨越时空,成为凝聚民族心灵、照亮统一前路的永恒星光。

当代回响 以馆为桥促交流

1941年8月4日,许地山猝然病逝于香港,未及亲见抗战胜利。然而,他以笔为枪的抗战精神与深沉的家国情怀,早已融入民族血脉。

在漳州许地山文学艺术馆内,泛黄的手稿、珍贵的照片、详实的史料,无声诉说着这位台湾赤子波澜壮阔的一生。

▲许钢在介绍许地山的事迹。

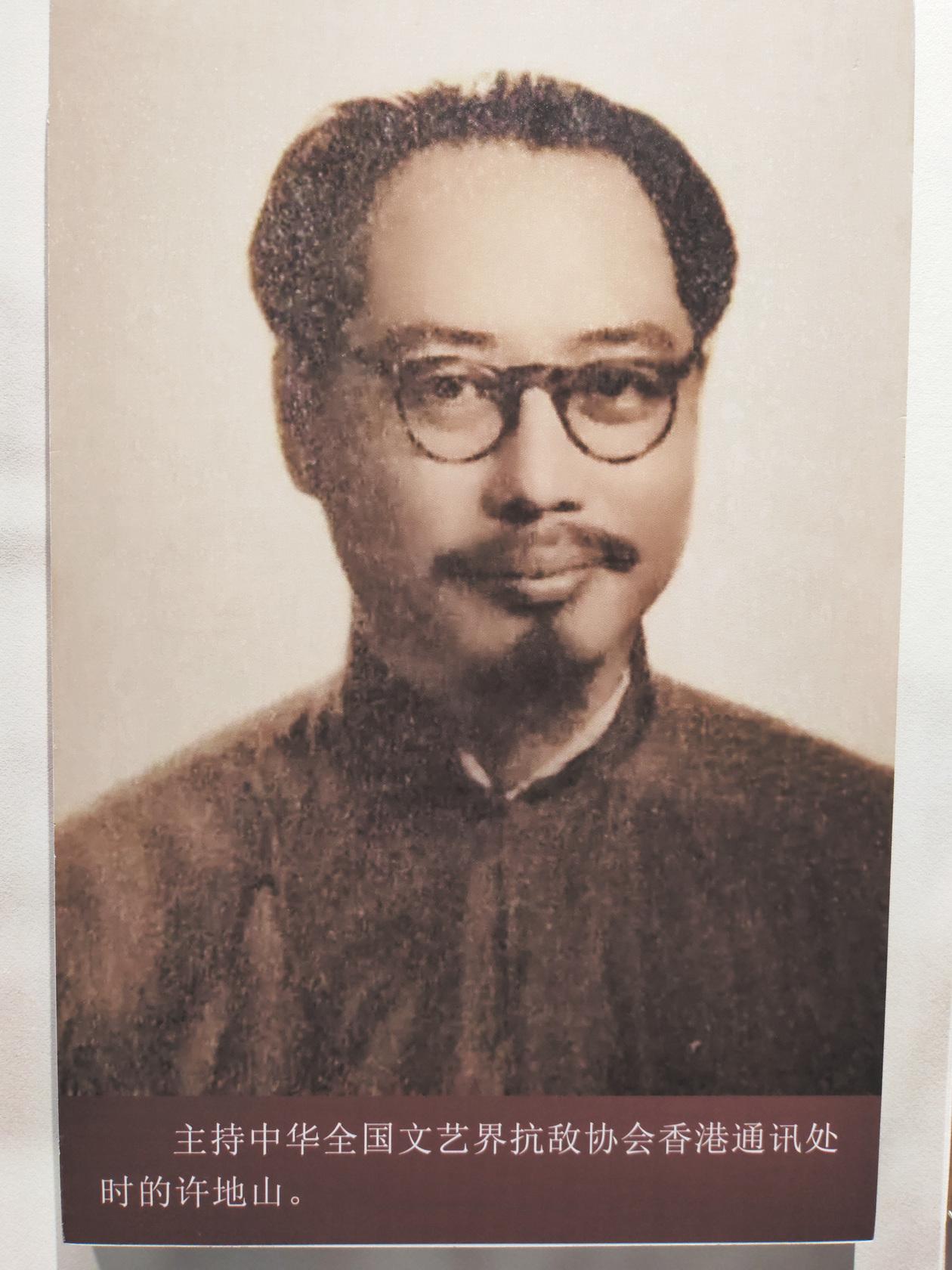

“他一生致力于抗日救国,就像他的笔名‘落华生’,象征着为中华而生的信念。他的作品和思想对两岸文化交流产生了深远影响,被台湾文学界评价为‘台湾第一作家’!”许钢说,许地山在香港大学文学院担任院长期间,推动了香港的教育改革,推广白话文和新文学,普及儿童音乐教育。他还主持了中华全国文艺抗敌协会香港通信处的总务工作,协助宋庆龄开展“保卫中国同盟”工作,并帮助郑振铎、徐悲鸿等保护国家历史文献书籍及国宝文物等。

“我深受家族先辈精神的影响。我们家族一直为两岸亲情、文化融合发展和两岸统一‘落花生’般默默耕耘。”许钢积极推动两岸文化交流,视许地山文学艺术馆为重要桥梁,并发出倡议:“将许地山文学艺术馆打造成‘爱国主义教育基地与两岸文化交流基地’。”