TEA

因为一泡茶,世界记住了中国一个小村子的名字——桐木。

全球195个国家里,30多个国家生产红茶;中国生产红茶的省份不下十个,武夷山星村镇桐木村,是其中不可略过的璀璨注脚。

这里,孕育了世界第一泡红茶。

那大约是公元1568年的事。从桐木的枝头采下的鲜叶,经人手揉捻、发酵,化作琥珀色的茶汤。松烟味的茶香自此翻越武夷山脉,走出八闽大地,漂洋过海,在世界各地的茶杯中漾开圈圈涟漪。

450多年时光流转,今日的桐木,茶香更盛。四百多种飞鸟在此振翅,两千余类草木蓬勃生长,在国家公园深处,与采茶人、制茶师的身影交织,奏响人与青山两不负的乐章。

为何是桐木?山巅的风与青楼的茶香,会告诉你答案。

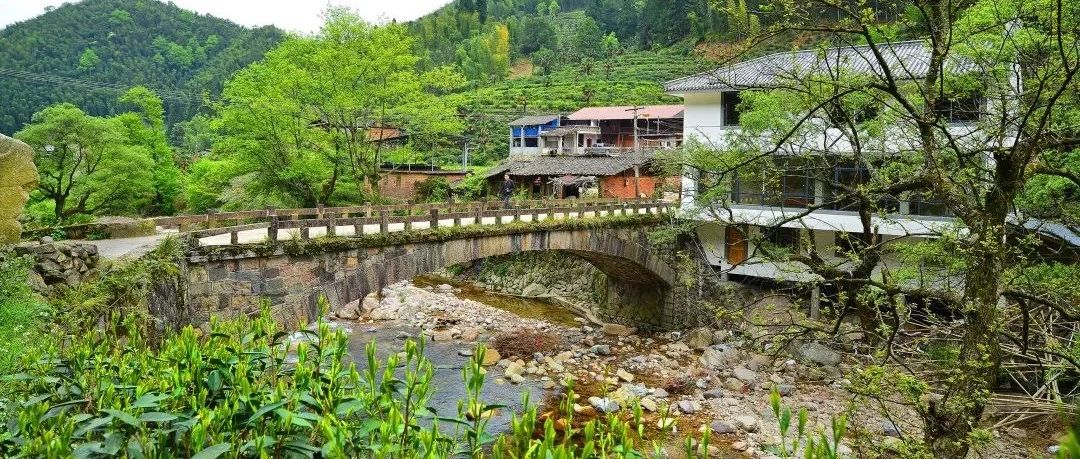

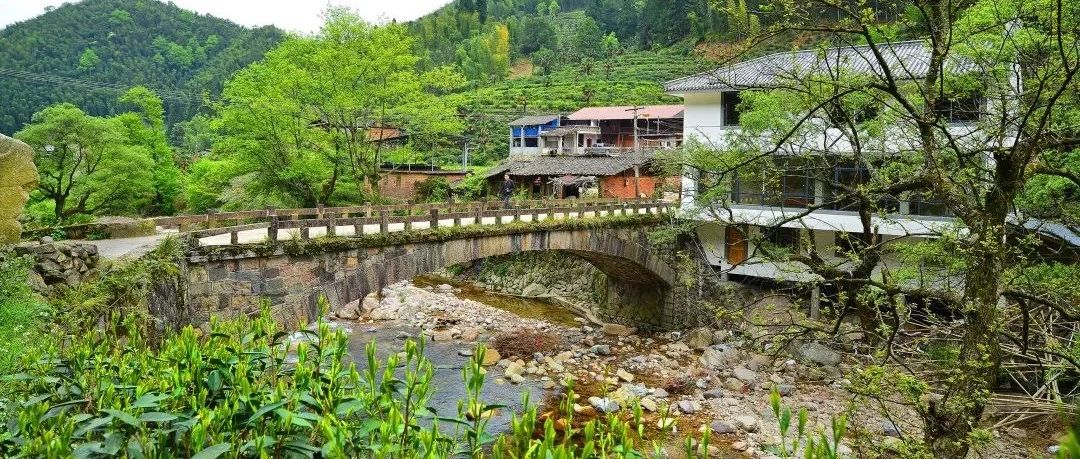

去往桐木的路上,车过星村镇曹墩村,人烟渐稀。立秋刚过,山气浸着微凉,绵延的山岭间,一路清溪相伴。

山路蜿蜒,桐木村高桥的黛瓦白墙映入眼帘。“桐木的天空特别蓝。”同行的伙伴指尖划过细腻的木质扶手,语调轻快。

真正踏上这片土地,才懂何为风骨。茶学家林馥泉曾言:“武夷全山均系岩山,悬崖绝壁构成深坑巨谷,地形至为复杂……天然环境之优越,于培植之能得法,采制之能合理,三者不可一缺。”

环境,决定了一杯茶风味的“天花板”。粗粝的丹霞岩体,浸润在山间溪涧和雨雾里,生出层层叠叠的青苔、野草、灌木和茶园。独特的水土光热,万物共生的精妙平衡,孕生出他处无法复制的草木奇香。

于是,山水精魄在某个春日埋下伏笔。传说中,被遗忘在暖阳下的鲜叶,在桐木温润潮湿的怀抱里,意外完成了一场名为“发酵”的蜕变。

这份自然的馈赠,被人类的智慧点亮:茶农顺势而为,取当地松木熏焙,让茶叶蒸腾起融着松脂气息的独特烟香——“正山小种”,就此惊世。

桐木的风骨写再山水里

桐木位于武夷山国家公园核心区域,虽隐深山,却从不闭塞。作为“赣闽八大关”要冲,它自古闽赣通衢。正山小种的茶香,便顺着这四通八达的脉络香远益清。

当代茶圣吴觉农在《茶经述评》中勾勒出正山小种的传播轨迹:“可能是先由崇安(今武夷山)传到江西铅山的河口镇,再由河口镇传到修水,后又传到景德镇,再由景德镇传到安徽的东至,最后才传到祁门。”

沿着古老商道,抵沿海港口,再乘荷兰、英国东印度公司的巨帆,正山小种漂洋过海。遥想当年,蜜色茶汤在西方贵族银器中荡漾,松烟香与桂圆甜韵瞬间倾倒上流社会。

《崇安县新志》记载:“英吉利人云:武夷茶色,红如玛瑙,质之佳过印度、锡兰远甚。凡以武夷茶待客者,客必起立致敬。”它被冠以“Bohea Tea”之名,成了欧洲宫廷珍宝,更催生了英国下午茶文化。

拜伦在《唐璜》中咏叹:“我觉得心儿变得那么富于同情,我一定要去求助于武夷的红茶……”

桐木,无可争议地成为世界红茶的发源地。

然而时光流转,这份荣光却在近代遭遇波折。盛景之下,暗流曾汹涌。

“武夷山一大怪,正山小种国外卖。”民谚道出本土市场的疏离。20世纪90年代初,正山小种跌入谷底:茶叶积压,茶青弃于枝头,制茶季不闻茶香,大片茶园沉默荒芜。

“17世纪,正山小种红茶从其发源地武夷山桐木关走出国门……众多红茶享誉西欧,扬名世界”,张天福先生笔下的辉煌,仿佛成了遥远的回声。

小村深处,正山小种第24代传承人江元勋守着茶厂。“正山小种是祖宗留下的根,不能丢,要守下去。”祖父的话刻在心头,他立誓要复兴那抹中国红。

新世纪初,桐木再次成为奇迹温床。江元勋与梁骏德等匠人们,将目光投向古老茶园,那梢头初绽、茸毛密布的娇嫩芽尖。经多年试验,他们萃取正山小种工艺精髓,创新研制,让这天地灵秀凝成的茶芽涅槃——2005年,“金骏眉”诞生了。

它身披金毫,汤色如熔金初阳,入口甘醇似蜜,香韵直抵心魂。那独特的“高山韵”与“蜜香”,唤醒了桐木的红茶基因,也让沉寂的茶山重焕生机。

金骏眉的出现,是桐木千载自然底蕴与百年红茶血脉写就的味觉密码。这杯新茶,甫一面世便风靡茶界,不仅掀起国内红茶热潮,更彻底改写了中国红茶依赖外贸的历史。

时至今日,红茶产业已是桐木村的主导产业。“正山小种红茶”获国家地理标志保护产品和国家地理标志证明商标,拥有“正山堂”“骏德”“山尔堂”等知名品牌。小小的村子,有茶园8000多亩,企业65家,专业合作社、互助组、家庭农场等7家。

择一静处,煮水入杯,琥珀色茶汤漾开,桐木的山水灵气在杯中升腾。轻啜间,沉郁蜜香裹着百草回甘,鸟鸣风声各自婉转,心安如是。

风随路转,景伴人行,一路蝉鸣相迎。抬眼处,茶树依山攀援,沿溪扎根。远看是泼墨般的绿意漫过坡谷,近观只见一丛丛、一簇簇,带着未经雕琢的野性,静默地与山石共生。

桐木村龙渡的青石板路上,龙纹隐现,路旁野茶葱茏,伸手可触。山风掠过,携来水雾的清冽与草木的鲜香。村口凉亭里,主人备下茶桌,山泉注壶,任往来者取饮,古风悠悠。

村口凉亭的茶,任往来者取饮

“这些野茶,得留着,让它们自在生长。”随行的星村镇党委副书记李祥话音散在风里,脚边石缝中,一株野茶正倔强舒展。

向山而行,步步皆是人与自然的“智约”。

村口石碑上的村规,字迹几经更迭:从“禁伐令”的冷硬,到“生态补偿”的温润;从“禁猎”的戒律,到“共生”的祈愿。条条框框的嬗变,是生长于斯的桐木人,以敬畏取代索取,在血脉中沉淀出的守护共识。

曾几何时,斧伐毛竹的声响是山间刺耳的叹息。“那时十成收入,八成靠毛竹。”桐木村党总支书记、村委会主任王坤武回忆,“桐木毛竹质冠周边,价高两成。”

千禧之际,一纸生态契约落定——国家公园以地役权补偿,全面停伐。

车行深处,万竿新竹向云岚伸展,绿浪翻涌,簌簌竹涛如歌。这份对自然的退让,也迎来山野最温柔的回应。

溯溪而行,水碧山青

野生蜂蜜如凝脂,凝着岩壁蜂巢的日光;香菇深褐油亮,藏着朽木雨后的暗香;竹笋鲜嫩,是大地应和春雷的生机……特产橱窗里,皆是山林慷慨的馈赠。

“靠山吃山”被桐木人赋予新的诗意。他们饮下的,是生态反哺的甘霖:国家公园补偿金涓涓不息,“金骏眉”三字点石成金,为这杯红茶而来的远客足音不歇。

“2005年金骏眉出世,红茶兴起。”王坤武话语中自豪感十足,“2008年毛竹加工全停,九成收入转向红茶。”

“到南平去,助乡村兴。”乡土蜕变从未止步,今年7月,文化特派员搭起桥,五所高校44名学子以“青春桐木”之名,成为这里的“新村民”。

他们走村入户,一对一地为农户量身定制改造发展方案;背着测绘工具,将绵延起伏的山势与日升月落的作息印在心间。“学子用专业服务乡村,乡村以沃土滋养青春。”在同济大学建筑与城市规划学院教授杨贵庆的带领下,青春的巧思在图纸上流淌。

星村镇同步成立“青春桐木高校乡建联盟”,构建“创意—设计—产业—人才”良性循环生态,为“保护与发展并重”路径注入新动能。

青山重叠叠,行走间,民居与茶树相依,共沐山风。昔日穷山,已成桃源。

一起喝一杯茶吧!这杯中之物,是青春与古村的相拥,是万物和谐的澄澈倒影,是人与山、叶与林、古法与新意的交响,是桐木献给世界的生态诗篇。

溯溪流而行,古桥如岁月的针脚,串联起桐木的幽谷深壑。

昔日望不尽的层峦叠嶂,如今被“彩虹路”温柔拥入怀中。碧水青山入画图,一路铺展着产业兴旺、人气渐浓的共富长卷。

彩虹之路延伸向远方

龙渡小组,是第一个蜕壳的茧。

3.5公里山林步道上,机械臂为百年古树躬身让路,松鼠仍跃动在枝头;

疏浚的河道特意留下鹅卵石浅滩,石蛙的卵囊在清波里闪着微光;

步道旁的“虫道”如星轨铺展,只待夏夜萤火来点亮山谷。

20余处违建“疤痕”被绿意覆盖,农舍以黑、白、灰三色低伏茶丛间,电线悄悄藏进大地。

处处都在说:山,才是永恒的主角。

两年前的秋天,杨贵庆教授团队便与桐木村结缘,落笔龙渡会客厅、龙渡印象红茶馆等公共空间,在绿水青山间留下“共规、共建、共治、共享”的注脚。

龙渡破茧,奏响转型的序章。山里的人们将这份对自然的敬畏,延伸至三港片区——

废弃小学成了“挂墩往事”民宿,民国木梁重见天光,推开“南方铁杉”房的窗,云雾茶园与原始森林相依,白鹇的清啼常从林间漫进屋。

教堂到供销社的百年老屋一带,夯土墙里嵌着陶罐蜂巢,一到春末,群蜂便驮着野花的信笺,来为茶树完成诗意的授粉。

“这里会是三港的灵魂,是桐木向世界讲故事的地方。”站在青楼群前,李祥的话语透着山岩般的笃定。

不久后,青楼群将开始修缮,松烟熏过的梁柱还留着百年火候,游客可以亲手熏一篓烟小种,接住那段传奇的温度。

桐木村里木质的“青楼”

独特的山韵与茶香,让桐木成了远方来客的牵挂。

“好山好水好茶都在眼前,孩子在旁边疯跑,心都空得透亮。散步居然遇见了萤火虫!课本里的小家伙,活生生落在孩子手心里……”上海、福州来的游客在“遇见桐木关”民宿的院子里纳凉喝茶,围着主理人高平海,话里裹着化不开的欢喜。

游客的欢喜里,越来越多人看到村子的潜力。“众人拾柴,让更多人爱上这一杯中国红。”正山堂董事长江志东的话,道出了山里人的期许。

守山不是固守,而是让青山的馈赠走得更远。2010年来,正山堂的金骏眉工艺如星火,点亮了河南信阳的茶山、浙江绍兴的云雾、贵州普安的坡地、湖北巴东的野林……千里之外,另一片“昔日穷山”也成了“茶香富谷”。

登顶先锋岭,云海翻涌,如雪浪奔马。立关北望,山高林密,秋凉如水。世间多少变迁,青山始终伫立一方。

原来,桐木的茶盏里,早已盛满万里春色。品味这一杯茶的,是桐木的山水、明月、清风,是山里的人,更是五湖四海的人。

倚山而居,守山而兴。或许有一天,孩子会长大,年轻人会变老,老人将要离开……然而,武夷山始终在这里,茶气氤氲中,“世界红茶小镇”步履坚定。

桐木关的故事,红茶的传奇,还在云雾里慢慢生长。