原创

原创

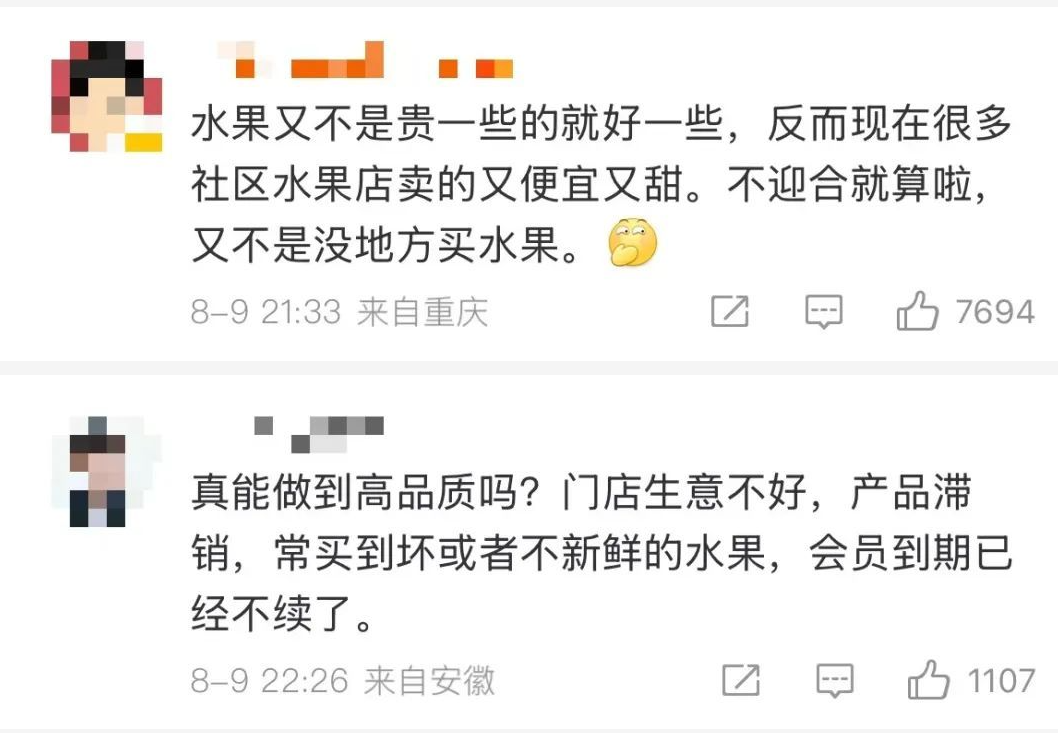

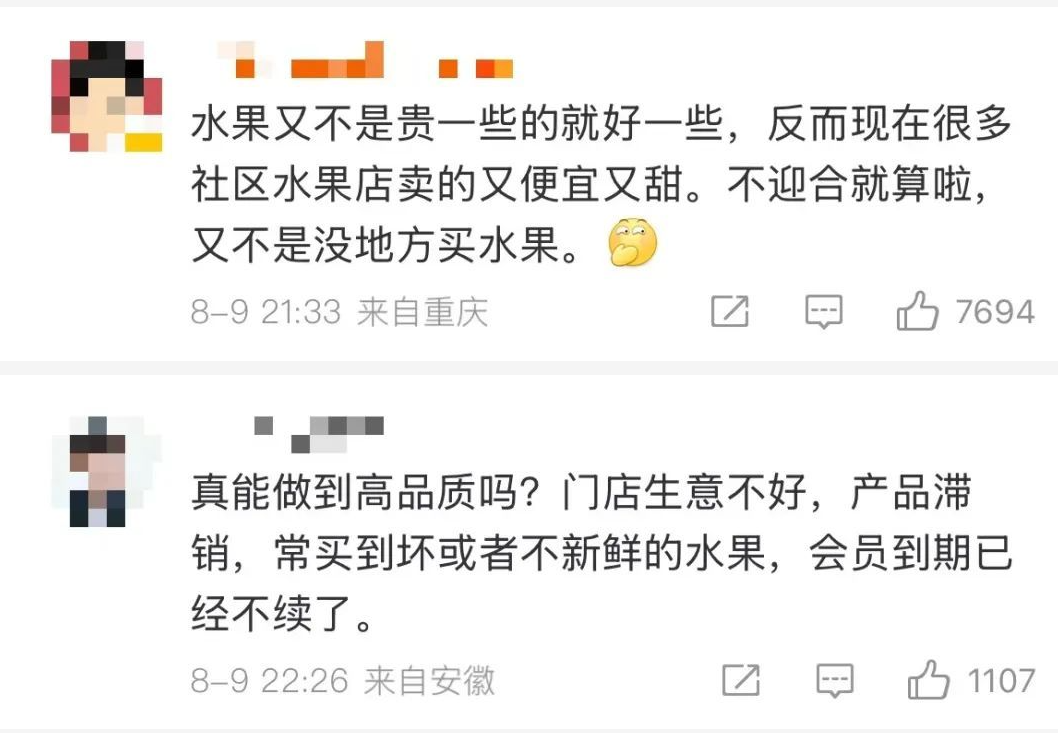

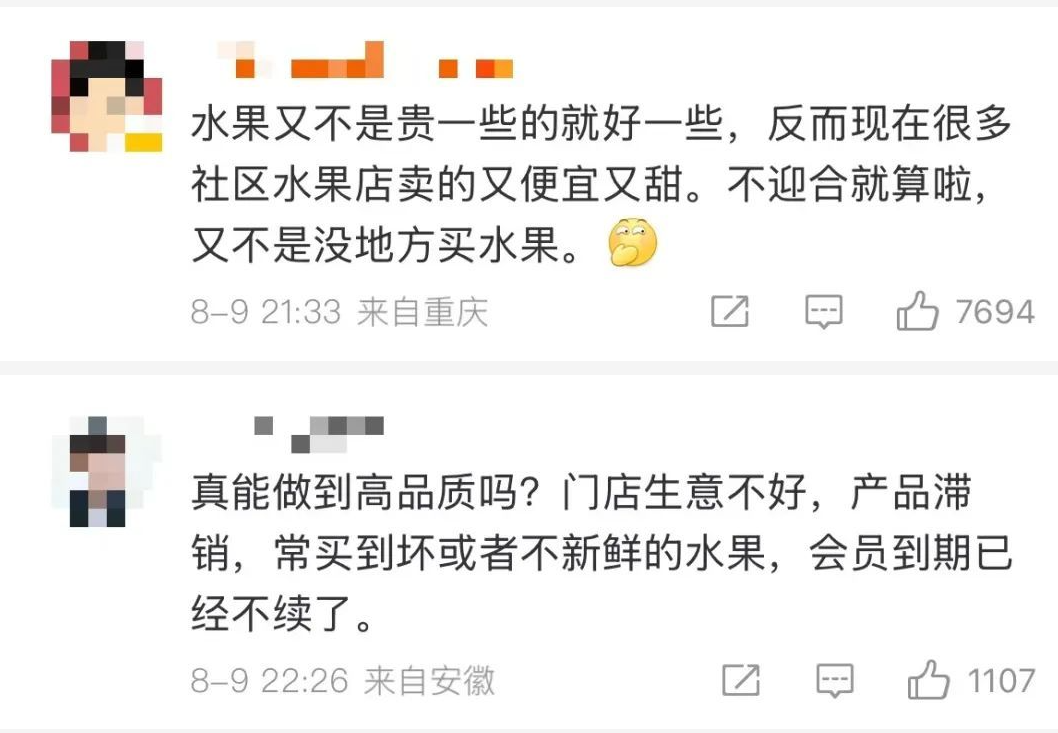

日前,某连锁水果品牌因“随便买就上百元”被吐槽,其董事长回应称“不会迎合消费者”,声称“走在教育消费者成熟的路上,最后是消费者自己的选择”。这番“教育消费者”言论,冲上热搜榜。

在商业语境中,“教育消费者”本是中性用词。如企业普及产品知识、传递健康理念,帮助消费者作出理性选择等。不过,当消费者对价格表达不满时,得到的不是成本解释,而是被置于“不成熟”的位置,难免让人觉得是以教育之名回避价格讨论。再者,“不迎合”绝不等于不倾听。企业可以选择不做低价市场,但不能强求消费者接受其定价逻辑。换句话说,以教育者姿态暗示对方不懂行,实为认知偏差。

商业的本质是互利。企业与消费者之间,从来不是教育者与被教育者的关系,而是服务者与体验者的互动。企业可以引导消费观念,但不能强迫消费者接受;可以坚持自身定位,但不能轻视市场反馈。这起争议恰恰说明,在消费日益理性的当下,企业与其执着于“教育消费者”,不如专注于“读懂消费者”——理解他们对价格的敏感,尊重他们的选择权,用透明的信息、过硬的品质和谦逊的态度,让消费者心甘情愿为价值付费。