开闽文宗欧阳詹

夏日泉州,凤凰花开得正盛,那火红的颜色好似要把整座古城点燃。我漫步在甲第巷新铺就的水泥路上,九十五号门前那块斑驳的石碑静静矗立,上书“欧阳詹故居遗址”几个字,仿佛在向人们诉说千年文脉的沧桑。

唐贞元八年(792年)春,一个来自晋江池店欧厝村的青年才俊,以榜眼之姿登上当年“龙虎榜”,成为泉州历史上第一位进士。那一年,他三十八岁,已在长安苦读六年。当捷报传回故里,整个泉州城为之沸腾——这个名叫欧阳詹的读书人,终于打破闽地两百余年无人登科的魔咒。

站在甲第巷口,我仿佛看见少年欧阳詹的身影。他不似寻常孩童嬉戏打闹,而是常常独自一人来到九十九溪畔,在吟啸桥上“长吟高啸”,诵读诗书。那声音穿越时空,至今仍在晋江的水波间回荡。后来他随母亲迁居南安高盖山,在白云书室苦读。朱熹曾登临此山,感其文气氤氲,挥笔题下“欧阳古地”四字,从此这座山便被称为“诗山”,周边的村落也以诗为名——诗村、诗宅、诗坂、诗园、诗溪。

泉州刺史席相与福建观察使常衮发现了这位奇才。常衮是状元出身,曾任宰相,每逢宴席必向宾友隆重推介这位泉州才子。在两位前辈的鼓励下,贞元二年(786年),欧阳詹终于踏上赴京赶考之路。临行前,他写下“射百步期必中,飞三年而必鸣”的豪言,却也难掩离愁:“天高地阔多歧路,身即飞蓬共水萍。”

长安的冬天比泉州冷得多。欧阳詹寄居在简陋的客舍,靠借贷度日,却始终手不释卷。他经历五次礼部考试,终于在贞元八年(792年)与韩愈、李观等人同登进士第,时称“龙虎榜”。贾稜为状元,欧阳詹居次,韩愈名列第三。消息传回泉州,乡亲们奔走相告,将巷、塘、湖、山皆冠以“欧”字为名。至今,潘湖村内仍有欧厝、欧湖、欧巷、欧塘、欧石等地名,铭记着这位开闽文风的先驱。

高中进士后,欧阳詹曾返闽省亲。席相在东湖二公亭设宴,为八名赴举秀才饯行,邀请隐居九日山的故相姜公辅和欧阳詹作陪。欧阳詹写下《泉州刺史席公宴邑中赴举秀才于东湖亭序》,赞颂席相教化士民之功,更勉励学子勤学奋进。今日东湖公园的荷花开得正艳,复建后的二公亭旁,仿佛还能听见当年的琅琅书声与慷慨陈词。

贞元十五年(799年),欧阳詹被授予国子监四门助教,成为首位在最高学府任职的闽人。他慧眼识才,曾率生员跪伏宫门,力荐韩愈为国子监博士;又赠诗勉励落第举子徐晦:“嘉谷不夏熟,大器当晚成。”次年徐晦果然高中状元,每提及欧阳詹的教诲必感激涕零。时人赞曰:“自设四门助教一职以来,善举其职者,无逾于詹。”

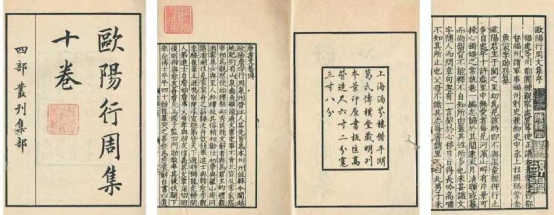

《欧阳行周文集》(图源:泉州史志)

《欧阳行周文集》(图源:泉州史志)

可惜天不假年,贞元十六年(800年),欧阳詹病逝于长安,年仅四十六岁。韩愈闻讯悲痛不已,写下《欧阳生哀辞》;《新唐书》为他列传,称其“操笔属文,率人所未到”。他的遗骨归葬莆田凤凰山麓的广化寺旁,与青年时读书处为伴;他的诗文被辑为《欧阳四门集》,《全唐诗》收录其诗约八十首。

在模范巷的小山丛竹公园内,复建的“不二祠”静静矗立。朱熹题写的楹联悬挂堂前:“事业经邦,闽海贤才开气运;文章华国,温陵甲第破天荒。”“不二”之名,取“甲第第一”之意,也暗含独一无二之誉。明人李光缙记载,朱熹任同安主簿时,常登临小山,称此处为“郡治龙首之脉”,并修葺不二祠。祠东墙边立有新发掘出的“都指挥欧阳公平倭碑”,纪念其抗倭殉国的后裔欧阳深。

不二祠(图源:泉州文旅)

欧阳詹逝世已逾千年,泉州从“蛮荒之地”蜕变为“海滨邹鲁”。自他始,泉州共出进士两千余名,其中文状元十五名、武状元五名。明代大儒蔡清认为,这一转变的关键,正是欧阳詹播下的文化种子。《闽政通考》称其“文起闽荒,为闽学鼻祖”。

山风掠过丛竹公园的绿竹,发出沙沙的响声。诚正堂内,林晓鸣先生捐赠的数千册书散发着墨香;晚晴室外,弘一法师“悲欣交集”的遗韵犹在。站在“四门学士”坊下,望着状元街上匆匆而过的学子,我想起欧阳詹《许州途中》的诗句:“林间啼鸟野中芳,有似故园皆断肠。”这位离乡多年的诗人,是否也在长安的某个夜晚,梦见过晋江的潺潺流水?

高考已经放榜,无论结果如何,希望莘莘学子都能如欧阳詹般坚韧。他三十八岁方登第,却开创了一个时代的文风;他官职不过四门助教,却提携了韩愈这样的文豪;他生命仅有四十六载,却照亮了闽地千年的文明之路。甲第巷的石碑、小山丛竹的祠堂、东湖公园的二公亭,都在诉说着一个真理:学问无捷径,功不唐捐;报国多歧路,贵在坚持。

当下,我们漫步在欧阳詹曾经苦读的地方,请记住这位温陵第一进士留给后人的精神遗产——不以山海为远,不因寒暑易节;既登龙虎之榜,当怀经邦之志。如此,方不负这千年文脉,不负这刺桐花开。