1755796e-3cca-44a5-ab33-8f17f78f290d.jpg)

1755796e-3cca-44a5-ab33-8f17f78f290d.jpg)

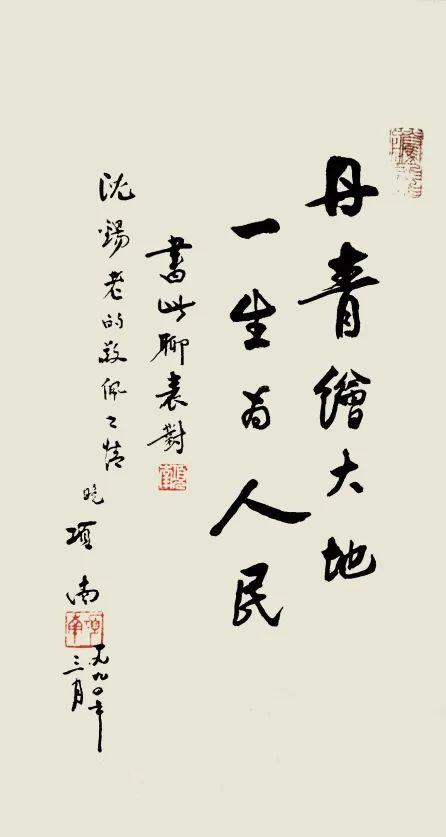

1990年,中共福建省委原书记项南题词

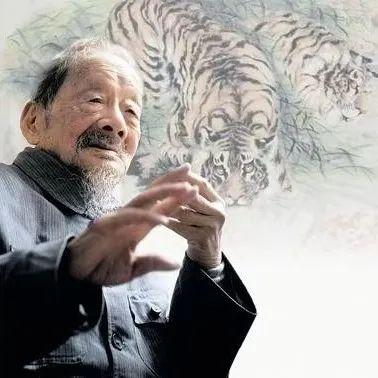

沈锡纯

沈锡纯(1910-2008),字硕舜,又字石纯、石洵等,号硕翁、武夷山翁,福建诏安人,国画大家、美术教育家、闽籍书画名家主要代表及福州画院创始人之一。生前为福建省文史研究馆馆员、福建省国际文化经济交流中心理事、中国民主同盟盟员、海峡书画研究院顾问等。

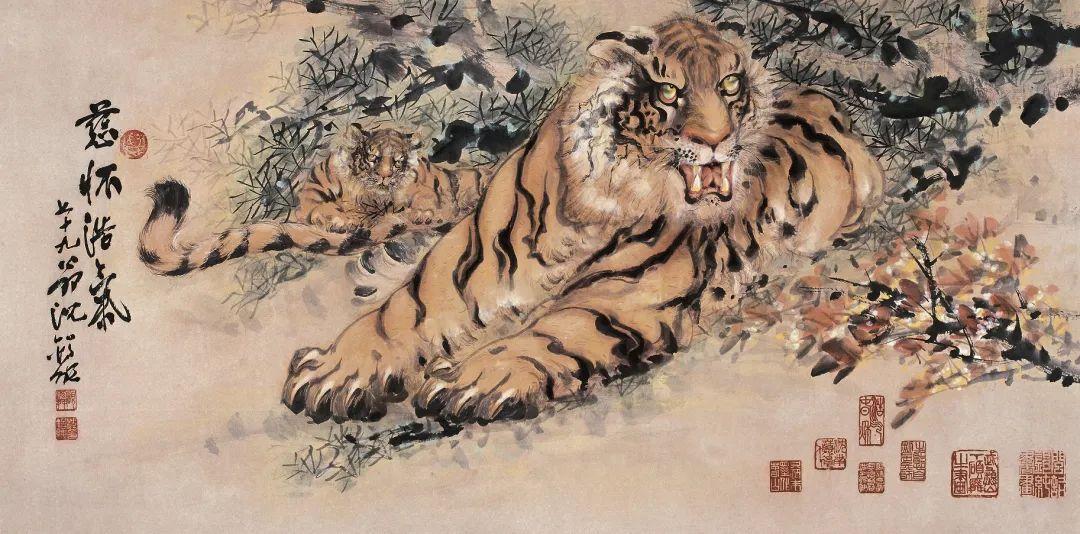

慈怀浩气 1989年作

在20世纪的中国美术史上,沈锡纯以其卓越的艺术成就和高尚的人格风范,成为了一座不可忽视的丰碑。他是“诏安画派”第四代宗师,一生对绘画艺术不懈追求,用丹青妙笔描绘大地,将艺术奉献给人民,留下了无数令人赞叹的作品和动人的故事。

1910年,沈锡纯出生于福建省诏安县城关四街东城村。诏安山青水秀,地灵人杰,文风炽盛,唐江南第一宰相钟绍京被贬怀恩县尉,始开诏安书画艺术之先河。历代书画名家辈出,明清主要有沈起津、徐登弟、康瑞、刘国玺、沈锦洲,鼎盛时期有谢琯樵、沈瑶池、汪志周、马兆麟、林嘉、沈镜湖、谢锡璋等。清道光年间出现“诏安画派”,书画之风盛行。沈锡纯从小耳濡目染,幼年时期接受了父亲对他的书法指导。11岁时,他拜谢锡璋为师,正式踏上绘画之路。三年的刻苦学习,为他打下了坚实的绘画基础。此后,他先后进入汕头美术专科学校、厦门美术专科学校学习,不断提升自己的艺术素养。1931年,沈锡纯考入上海新华艺术专科学校国画系,在这里,他得到了潘天寿、诸闻韵、黄宾虹、诸乐三、丰子恺、王个簃等诸多名师的悉心教导,绘画技艺得到了质的飞跃,也为他日后的艺术风格奠定了深厚的基础。

从上海新华艺术专科学校毕业后,沈锡纯开始了他的教学生涯,先后在漳浦、平和、诏安、饶平、福清、福州等地任教。在教学过程中,他不仅传授绘画技法,更注重培养学生对艺术的热爱和追求。他培养出了沈柔坚、韩柯、徐序行、董希源等众多优秀学生,这些学生后来都在艺术领域取得了显著的成就,成为了中国美术界的中坚力量。

青年时代的沈锡纯,就在艺术上展现出了非凡的才华。他在上海、福州、厦门、汕头等地举办个人画展,作品受到广泛的关注和赞誉。1947年,他的画作《虎》《菊》入选《中国美术年鉴》《中国现代艺术家像传》,与齐白石、徐悲鸿、潘天寿、张大千等同载于册,这无疑是对他艺术成就的高度认可。

沈锡纯不仅是一位杰出的艺术家,更是一位爱国志士。在任教期间,他积极组织参加抗日宣传活动,用自己的画笔激发民众的抗日热情。他还曾冒着生命危险,营救抗日志士,因此遭到国民党的拘押长达八个月。在那段艰难的岁月里,他始终坚守着自己的信念,没有放弃对正义和自由的追求。

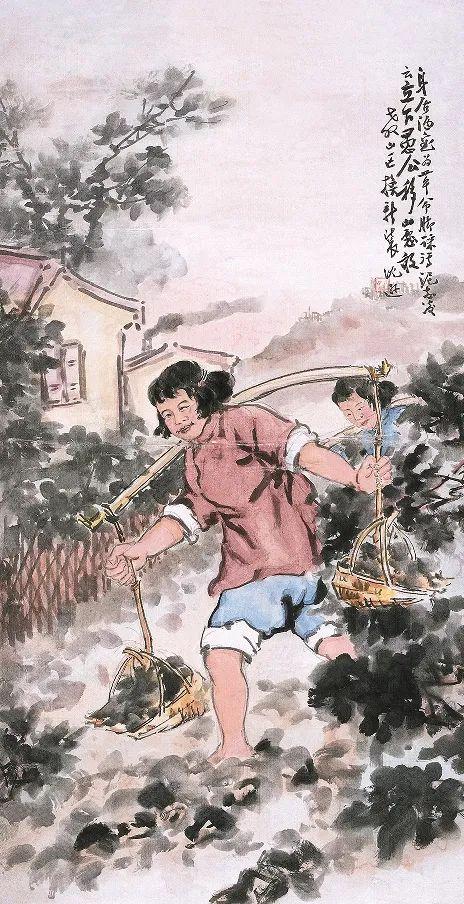

然而,沈锡纯的人生并非一帆风顺。在“文革”期间,他全家被下放到闽北山区崇安县(现武夷山市)星村公社红星大队劳动改造。尽管环境恶劣、条件艰苦,但他对绘画艺术的追求却矢志不移,自书对联“尽日逰山不倦,此怀与水同清”表达乐观好学的心境。武夷山的壮丽山水成为了他写生、创作的基地,他在这里创作了一批优秀的山水、花鸟画。他笔下的虎,栩栩如生,充满了生命力,被誉为“活虎”,成为了国内颇具影响力的画虎名家之一。在这段艰难的时光里,他以顽强的毅力和对艺术的热爱,坚持创作,用画笔记录下了生活的点滴和对大自然的感悟。

1982年,落实平反政策,沈锡纯被安排在福建省文联工作。他终于迎来了艺术创作的春天,更加专心致志地投入到艺术创作中。1979年,他与郑乃珖、潘主兰、沈觐寿、周哲文等创办福州画院,为福建现代美术事业发展做出了重要贡献。同年国庆,沈锡纯作为福建省唯一受邀画家应文化部邀请参加庆祝新中国成立30周年活动,在颐和园藻鉴堂与钱松嵒、关良、亚明等名家一同创作一个月,得到国家领导人接见和肯定。中秋佳节,他又与吴作人、李可染、华君武等 23位画坛巨擘在颐和园昆明湖赏月绘丹青,作品被人民大会堂、国家博物馆收藏或送国际友人,在国内外艺术界引起了强烈反响。

此后,沈锡纯的作品先后在美、英、德、奥地利、澳大利亚、日本、新加坡、印尼等国家展出,让世界领略到了中国画的独特魅力。1998年底,90岁高龄的沈锡纯应台湾沈春池文教基金会邀请,率团赴台湾台北举办“沈锡纯暨福建名家书画展”,展出100多幅作品。政界、商界、艺术界人士出席开幕式,画展风靡宝岛,进一步促进了两岸的文化交流。1999年,在中国美术馆举办“沈锡纯九秩画展”,吴冠中、沈鹏、廖静文等著名书画家亲临祝贺,一时轰动京城,再次证明了他在中国画坛的崇高地位。

沈锡纯先生一生对艺术追求不懈,在传承“诏安画派”的基础上,融海派、岭南画派之精髓,推陈出新,卓然自立。他所作花卉、草虫、走兽笔精墨妙,工写俱佳,洋洋大观。他的艺术成就不仅体现在作品的技艺和风格上,更体现在他对艺术的执着和对生活的热爱上。他无论身处顺境还是逆境,始终坚定不渝地将艺术服务大众,以“吃菜根淡中有味,守国法梦里无惊”作为家训,教导子孙崇法尚德,明理守仪。时任福建省委书记项南同志亲笔题词赞誉“丹青绘大地,一生为人民”,这正是对他一生的最好写照。

敢教山区换新装 1970年作