6e177c76-2d4e-400b-84e8-50fced307763.jpg)

6e177c76-2d4e-400b-84e8-50fced307763.jpg)

当戈壁的圆日将余晖洒向黄沙尽头的皑皑山雪,当稻草人身上的红纱巾在风中摇荡出岁月的褶皱,电影《阿克达拉》以诗意的镜头语言,在银幕上展开了一幅关于“守护”的生命长卷。这部作品不仅用光影编织了援疆干部与新疆人民跨越六十载的奉献故事,更以土地为轴心,让个体命运与时代精神在“守护”的叙事脉络中完成了震撼人心的共振。导演张忠以“天人合一”的东方哲学为笔,将自然意象、代际传承与现实关怀熔铸为诗,让“守护”二字超越词汇本身,成为叩击观众灵魂的精神图腾。

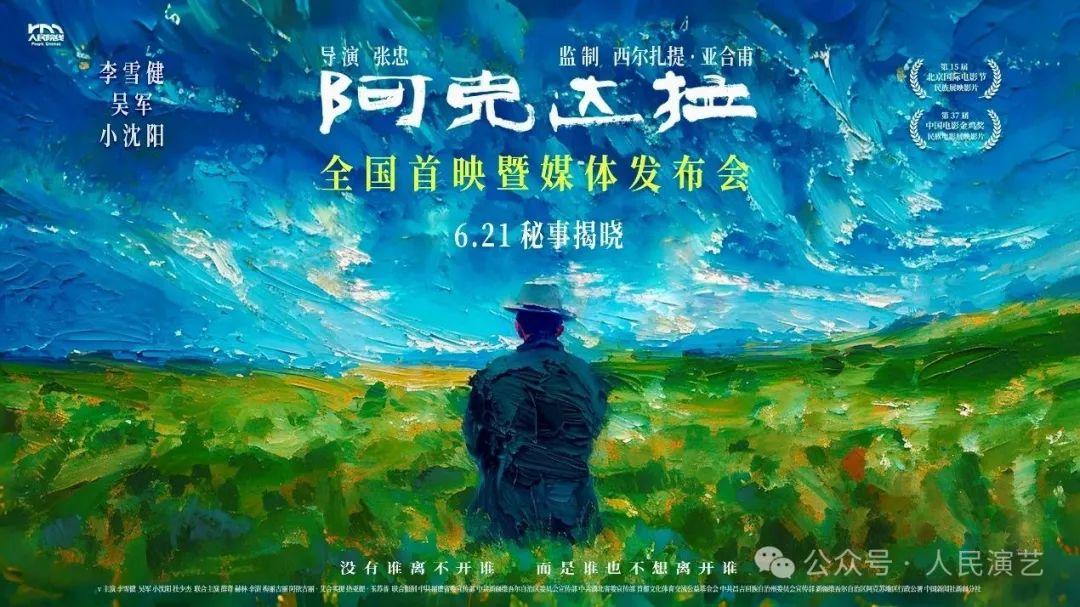

电影《阿克达拉》海报 片方供图

一、镜头里的自然史诗:生命与土地互为镜像

电影《阿克达拉》的镜头语言本身就是一首献给边疆的抒情诗。导演大量采用远景与全景镜头,让广袤的戈壁、摇曳的芨芨草与漫天的沙尘暴成为叙事的有机组成部分。当李秀明抱着孩子在荒野中独行时,镜头透过晃动的芨芨草框住她的身影,孤独感如同潮水般从银幕溢出——这不仅是一个母亲的无助,更是初代援疆人在这片土地上面临的生存隐喻。沙尘暴袭来时,遮天蔽日的黄沙将人类挤压成渺小的蜉蝣,却在镜头切换间,与棉花新苗的倔强生长形成强烈对比:正如援疆人与新疆人民生生不息的精神,任凭风吹雨打也绝不妥协的坚毅。

这种将自然景观人格化的处理,暗合了中国生态电影“天人合一”的哲学内核。土地与人之间那条“隐形的精神脐带”,在李怀河对田力的对话中得到具象化:“人来是偶然,走是必然,没有人生下来就是坚强的,人是如此,自然也是如此”。当田顺地带领民众修筑水库时,镐头撞击岩石的铿锵与号子声在山谷间回荡,镜头将他们的身影与昆仑山的轮廓叠印,仿佛人类的奋斗早已融入大地的肌理;而李怀河独自守护的棉花田,年复一年盛开的雪白棉絮,既是对爱人的思念载体,也是人与土地达成和解的精神图腾——棉花的生长周期,恰如援疆精神的代际传承,在时光中完成了从播种到绽放的全过程。

电影《阿克达拉》剧照 片方供图

二、三代人的守护图谱:从田顺地到田力的精神接力

电影以“守护”为金线,串联起横跨三代的生命叙事。田顺地带领村民修筑水库的段落,堪称一曲悲壮的土地颂歌。导演用粗糙的手部特写、浸透汗水的坎肩与被风沙磨红的眼眶,还原出初代援疆人“不畏艰苦,奋斗在前线”的真实图景。当他们用血肉之躯在戈壁凿出水道时,镜头有意将水流与昆仑雪水的画面交叉剪辑,暗示着这份守护早已超越个体,成为人与自然的共同追求。正如现实中第九批援疆干部所言:“援疆不是单向付出,而是各民族共同建设家园的过程。”

李怀河的故事则在浪漫与沧桑中,书写了守护的另一种维度。当村民乘车离去,他独自留在“白色原野”的身影,在长镜头中逐渐与棉花田融为一体。六十年的等待不仅是对爱情的坚守,更是对“故土眷恋”的终极诠释。值得注意的是,电影将李怀河的守护与“昆仑一号”棉花的成功种植并置,暗示着个体情感与国家事业在这片土地上达成了奇妙的统一,当人力耕之极盛,众志成城,牺牲与付出至精至诚,土地便也与人一道同呼吸,共命运。

到了田力这一代,守护的形式从个体的拼搏转向智慧的奉献。为了新疆棉的销产放弃回家机会的情节,看似是个人选择,实则是三代人精神接力的必然。导演通过阿依古丽的视角,将田力的四处奔走与田顺地的远处身影、李怀河的棉纱厂并置,形成跨越时空的视觉对话——现代科技与传统农耕在守护的主题下,完成了历史性的握手。这种代际传承的叙事,恰如现实中援疆干部的感慨:“影片把当代援疆干部的工作和老一代建设者的精神做了传承,前呼后应,个人情感与时代命运共融”。

电影《阿克达拉》剧照 片方供图

三、银幕内外的精神共振:艺术照进援疆现实

《阿克达拉》的动人之处,在于它突破了主旋律电影的刻板印象,用真实可感的细节打通了艺术与现实的界限。在南疆阿瓦提县参与“访汇聚工作队”的援疆干部提到:“电影里的每个生活场景,都是援疆人真实的日常。”从结亲入户时维吾尔族老乡递来的奶茶,到克服语言障碍时百岁老人用汉语讲述的劳动往事,再到“给师职、认师职、担师责”的工作机制,电影中的细节与现实援疆工作形成了精准的互文。

更具深意的是,电影将“守护”的主题延伸至民族交融的维度。当银幕上李秀明在维吾尔族妇女帮助下生产时,踏平的棉花与新生的婴儿带来震撼的视觉隐喻——守护不仅是对土地的坚守,更是对多元文化共生的捍卫。这与现实中援疆干部的经历高度吻合:“看到不同民族像家人一样相处,就觉得一切都有意义。”这种将个人情感、民族情谊与国家叙事熔于一炉的处理,让“守护”超越了地域限制,成为中华民族共同体意识的生动注脚。

影片结尾,当阿依古丽捧着棉花走向朝阳时,镜头缓缓升起,将阿克达拉的棉田与城市的高楼纳入同一画框。这不仅是对六十年援疆历程的诗意总结,更是对“守护”精神的当代诠释——从田顺地的坎肩到田力的电脑,从李怀河的棉田到现代化的纺织厂,变的只是守护的形式,不变的是那份矢志不渝的精神内核。正如现实中援疆干部的心声:“援疆工作的本质是传承团结精神——既要推动经济民生,也要促进文化交融”。

在光影交错的银幕上,《阿克达拉》用棉花的白、戈壁的黄与雪山的银,编织出一部关于守护的色彩史诗。它让我们看见,当个体生命与土地深度绑定,当个人选择与时代使命同频共振,平凡的坚守便具有了史诗的重量。这部作品之所以能打动人心,正因它不仅是银幕上的故事,更是刻在一百六十六万平方公里土地上的真实史诗——那里有无数个“田顺地”“李怀河”“田力”,用一生的时光,在祖国的西北边疆,书写着“没有谁离不开谁,而是谁也不想离开谁”的深情告白。

电影《阿克达拉》剧照 片方供图

电影《阿克达拉》首映现场 片方供图