东南网7月2日讯(记者 陈艳 张梦媛)暑假如期而至,正是亲近山水的好时节。然而,在闽北山区,夏季也是蛇虫活动频繁的季节,社交媒体上关于蛇咬伤的事件时有发生。如何安全享受自然馈赠,防范蛇虫侵扰,成为市民游客关注的焦点。近日,记者探访了武夷山国家公园管理处、森林消防大队及市立医院,梳理出科学避险指南。

毒性强、伪装能力一流的尖吻蝮 武夷山国家公园供图

武夷山主景区位于武夷山国家公园内,这里是被誉为“鸟的天堂”“蛇的王国”“昆虫的世界”的世界双遗产地,数据显示,目前武夷山国家公园内共记录高等植物3404种,昆虫7925种,野生高等脊椎动物775种,包含哺乳类101种、鸟类430种、两栖类50种、鱼类95种、爬行类99种,其中蛇类就有75种,常见的毒蛇包括眼镜蛇、银环蛇、尖吻蝮(五步蛇)、竹叶青。武夷山国家公园科研监测中心工程师蔡斌介绍:“竹叶青是当地毒蛇中的优势种,而毒性强、伪装能力一流的尖吻蝮常藏身落叶间,需格外警惕。”

国家公园管护队员林辉演示着“打草惊蛇”的标准动作 东南网记者 陈艳 摄

武夷山国家公园管护队员林辉在巡护时总是会携带一根竹竿,“夏季闷热时蛇最活跃,特别是雨后。”他演示着“打草惊蛇”的标准动作——用竹棍左右敲打草丛,“蛇听到震动就会避开。”同时他还提醒道:“游客们夏天进山要尽量少到阴湿的水边,这些地方也是蛇类的避暑胜地。”二十年的巡护经验让他熟稔蛇的习性:裤脚喷洒花露水或十滴水驱虫,穿越溪涧时避开阴湿岩石,露营时随手关好帐篷,这些做法都可以有效预防在游玩时与毒蛇、毒虫来个亲密接触。

武夷山市森林消防大队训练场上,队员们正在模拟蛇类遭遇场景。“保持距离是第一准则!”六中队班长肖志一边说一边演示,屈膝缓步后移,目光紧盯蛇头方向。“蛇的视力差但感应灵敏,不要突然移动或抓拍,而且蛇的弹射速度达0.1秒/米,人类转身逃跑的瞬间最危险,要确保退到安全距离后撤离。”

肖志表示市面上常见的一些蛇药效果有限 东南网记者 陈艳 摄

肖志表示,闽北山区山林多,生态好,常有村民反映“蛇进家”的情况,对此最好的办法就是撤离现场,等待专业人员前去处理。“90%的蛇不会主动攻击人,普通群众切记不要主动挑逗、盲目驱赶或试图击毙。”同时他还提醒道:“市面上常见的一些蛇药,经试验证明效果非常有限,市民群众不可过分依赖。”

在武夷山市立医院,重症监护二区主治医师周靖向记者演示弹力绷带用法。“模拟小腿被咬,应在近心端加压包扎。”他手指灵活地缠绕绷带,“松紧以能插入一指为宜,每半小时左右松解1分钟防坏死。”

医生模拟小腿被咬后的包扎 东南网记者 陈艳 摄

周靖指出,如若不幸在野外被蛇咬伤,一定要保持冷静,不做蹦跑呼喊等剧烈运动;其次安全前提下可观察或拍摄蛇的颜色、花纹、形态(如三角形头部、黑白环纹等),为医生判断蛇种提供关键依据。用较宽的布条加压包扎后优先拨打120,尽快前往配备抗蛇毒血清的医院(如武夷山市立医院),途中保持伤肢下垂低于心脏,减缓毒素扩散。“民间流传的‘嘴吸、切割放血、冰敷火烧’等方式都是错误的。蛇毒进入人体后扩散极快,曾有患者自行切开伤口,导致血流。”

作为福建省蛇伤救治联盟内的联盟单位,区域蛇伤救治点,武夷山市立医院常规储备有抗五步蛇毒、抗眼镜蛇毒、抗银环蛇毒和抗蝮蛇毒4种血清,覆盖闽北主要毒蛇种类,近五年,医院共救治蛇咬伤患者500余例。周靖强调,抗蛇毒血清是治疗毒蛇咬伤最有效的药物,越早注射效果越好,通常要求在咬伤后4-6小时(黄金救治期)内使用,能显著中和毒素,有效阻止或减轻组织坏死、脏器功能衰竭等严重并发症,从而极大降低致残甚至致死风险。周靖告诉记者:“院内建立了高效的急救流程,确保患者从入院到注射血清衔接顺畅。目前院内抗蛇毒血清储备充足,患者入院二十分钟左右就可以打上血清。”

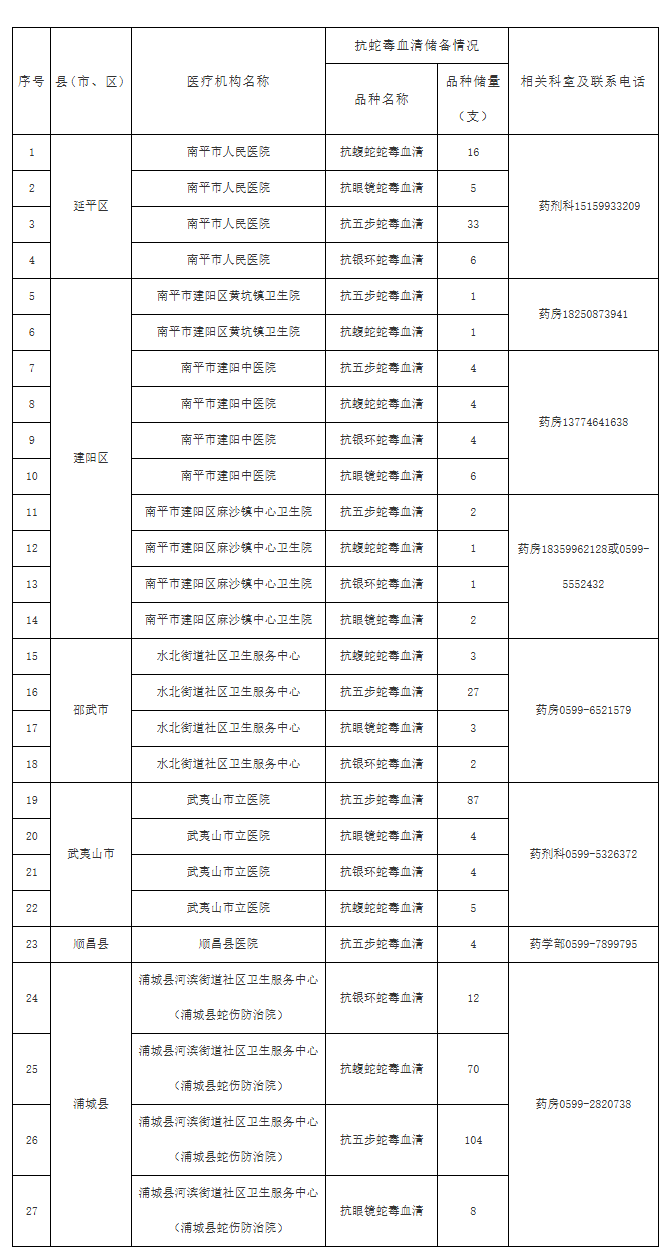

值得注意的是,血清属于生物制品,保存条件严苛(需2-8℃冷藏),需求量少且具有不确定性,采购和储备管理成本较高。因此,目前南平市并非所有县市医院都能常规储备抗蛇毒血清。日前,南平市卫健委发布了《南平市医疗卫生机构抗蛇毒血清储备情况表》,市民一旦遭遇蛇咬伤,也可按此表格尽快就近前往有储备的医院,争取宝贵的黄金救治时间。

南平市医疗卫生机构抗蛇毒血清储备情况表 来源:南平市卫健委

青山叠翠处,九曲泛清波。美丽的山水画卷因万物共生而灵动,这份馈赠需以敬畏之心相待,出行切记做好防护准备,遵守安全准则,牢记急救措施,共同守护着人与自然微妙的平衡,让每一次旅程都平安尽兴。