20世纪50至70年代,大批东南亚华侨归国,为满足他们的居住需求,同时也为国家争取外汇收入,广东、福建等地兴起了建设“华侨新村”的热潮。

1954年7月,漳州市华侨新村筹建委员会成立,负责指导华侨新村的建设事宜。1955年8月,漳州市人民委员会正式批复同意筹建华侨新村,并鼓励归侨自建房屋为主,筹资建设为辅,着手筹建。1956年,经批准,政府划拨市区西姑池一带(地籍列西北段3066-2号)80337平方米为华侨新村建设用地。同年,正式成立“漳州市华侨新村筹建委员会”,推选印尼归侨林文图先生为主任,蔡梧材、蔡木豆、余炳炎等3人为副主任,林文昌、张庆通等15人为委员。1957年,漳州市华侨新村筹建委员会制定了《漳州市华侨新村建筑简章》,对华侨新村的性质、用途和修建等作了规定。

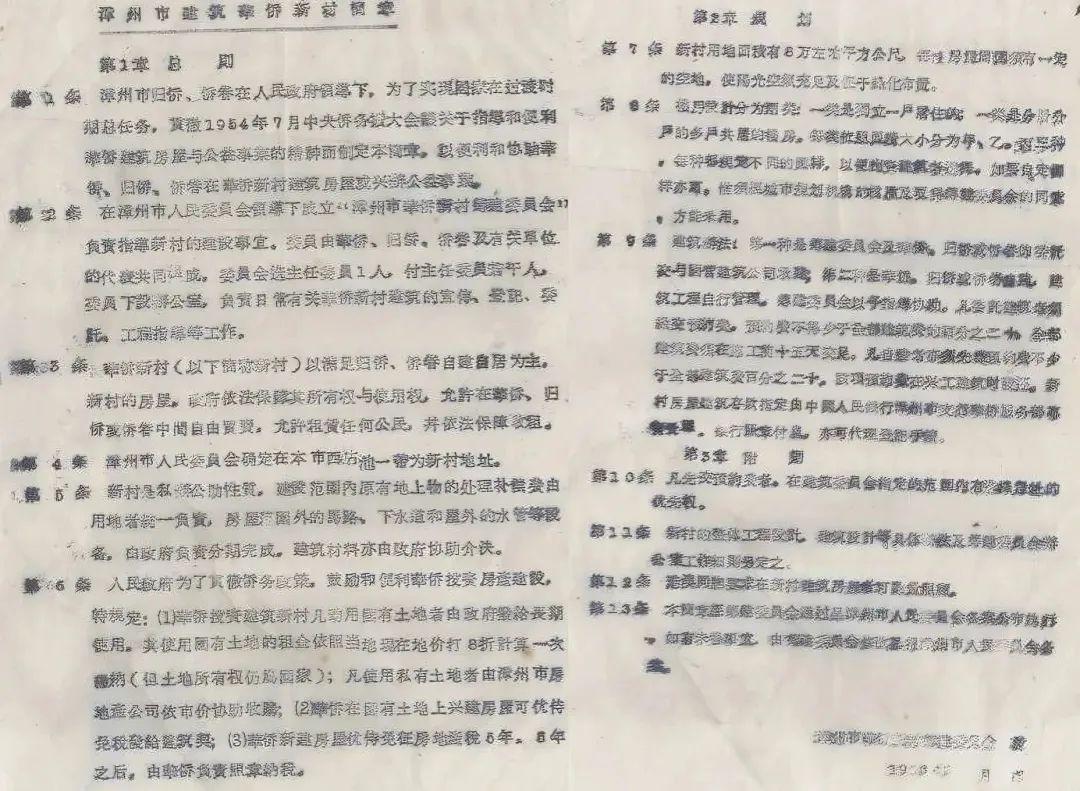

1957年《漳州市华侨新村建筑简章》

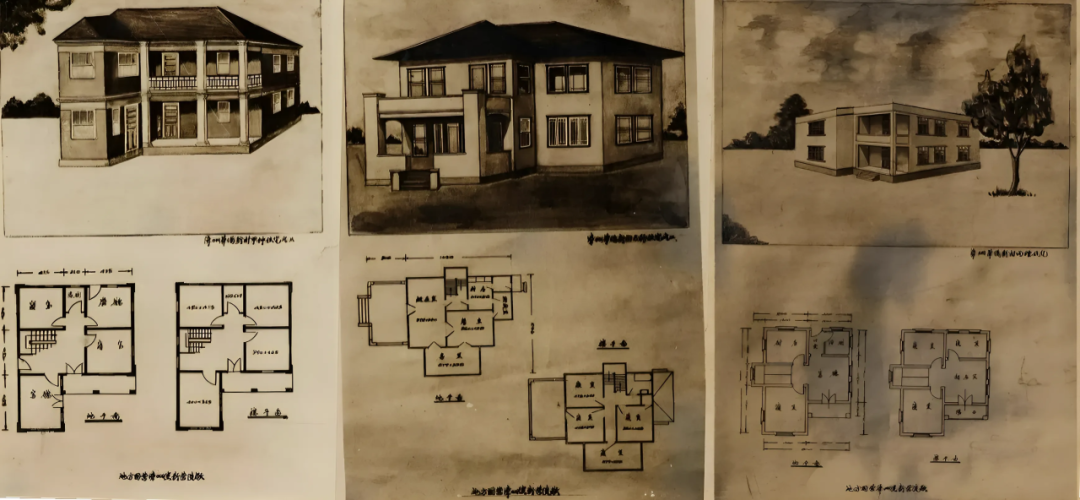

当时,漳州华侨新村的楼房设计参考了广州、汕头、厦门、泉州等地侨村图样,设计了两类:一类是独立一户居住的;一类是分层分户的多户共屋的楼房。

每类依照面积大小分为甲、乙、丙三种,每种都规定不同的图样,供出资建筑者选择。

1962年3月,华侨新村筹建委员会改选,选举印尼归侨林开德先生为主任,蔡梧材、王陆惠等12人为委员,华侨新村的建设继续推进。至1967年,建成别墅式房屋54座,公寓式1幢8套,每幢别墅建筑面积在500~700平方米之间,造价在1.5万~5万人民币不等,多为两层砖木结构。因历史原因,原先计划建设100套的侨村别墅,未能按照总体规划全部完成。

1957年华侨新村甲、乙、丙三种住宅图样

参加华侨新村建房者来自漳州市、龙海县、华安县、平和县以及泉州安溪县、南安县的华侨和归侨、侨眷。

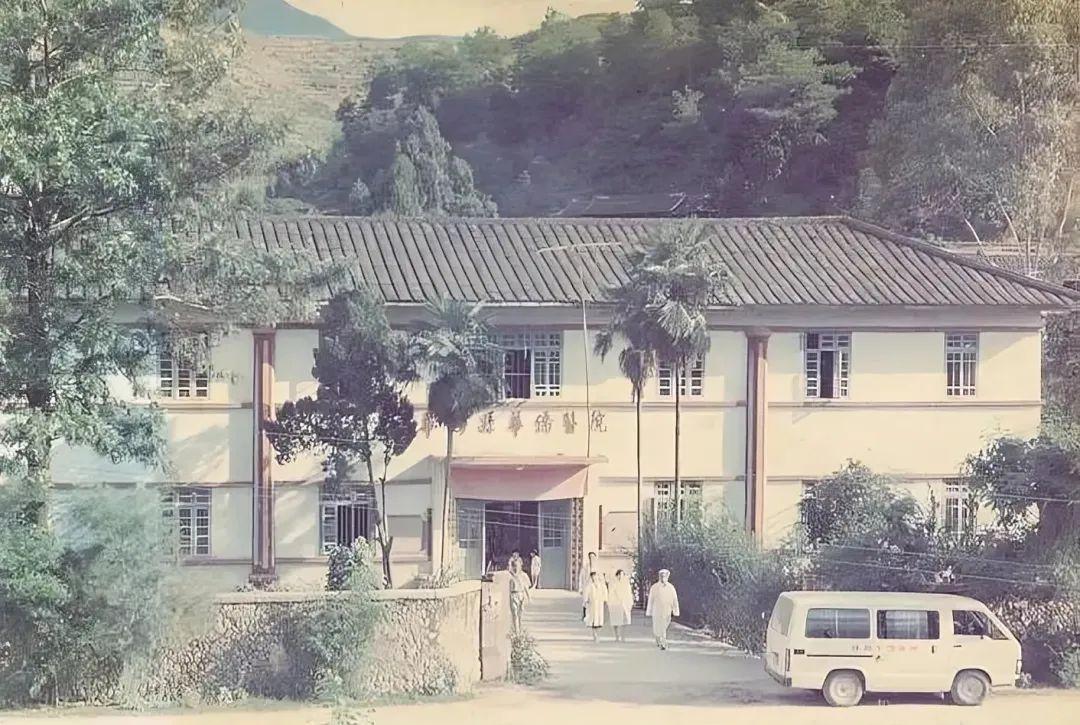

林文图参与创办的仙都华侨医院 (图源:闽南日报)

华侨的侨居地多数是印尼、其次是新加坡、菲律宾等地区。房屋户主林文图、林永木、蔡木豆等均是当时侨界的知名人士和商业翘楚,热心公益事业和社会活动,漳州市华侨中学、漳州市华侨医院、华安仙都南海中学、仙都华侨医院、海澄崇仁学校龙海华侨中学、漳州华侨小学、双第华侨农场等均是他们投资或捐资建设。

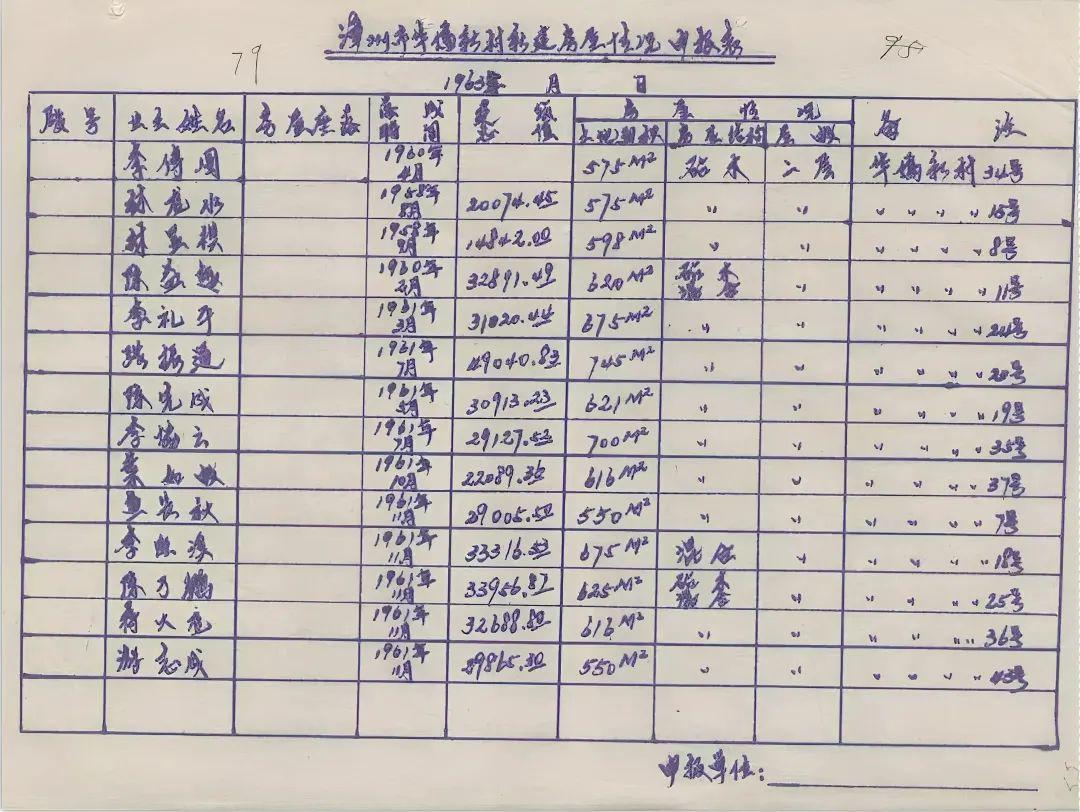

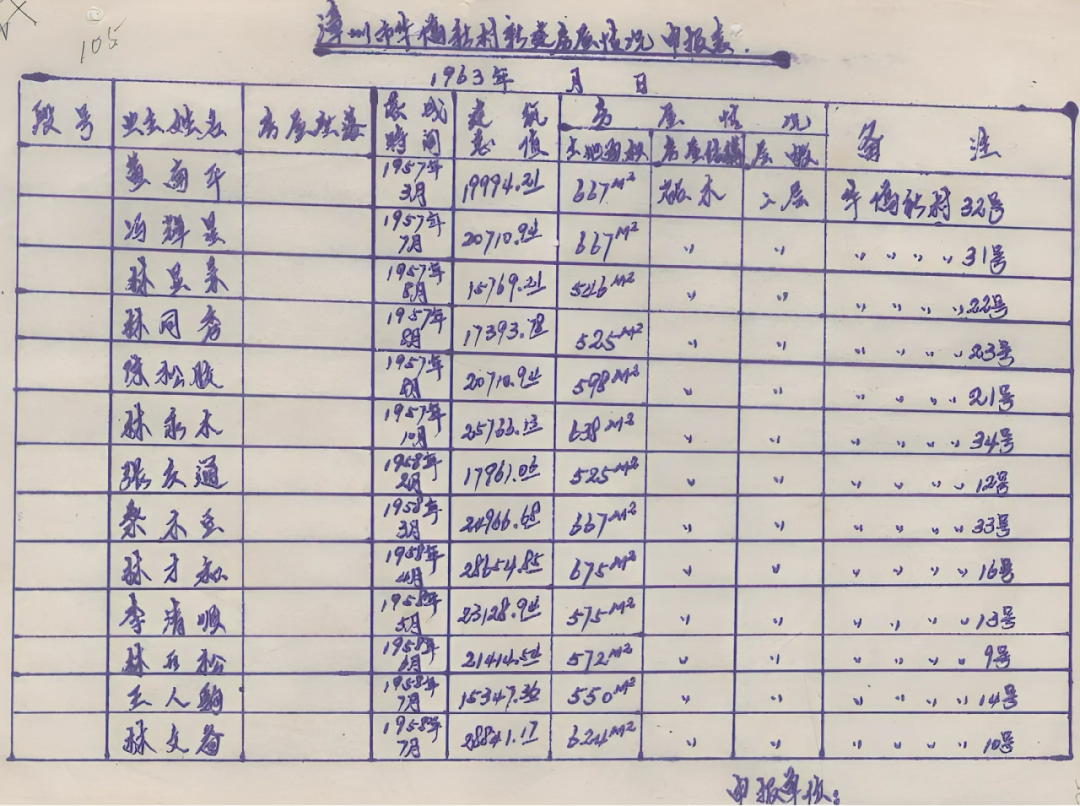

1963年华侨新村新建房屋情况申报表(1958-1961年建成的27幢房屋信息)

1960年林开德先生在华侨新村13号故居与首任香港漳州同乡总会会长康良材合影

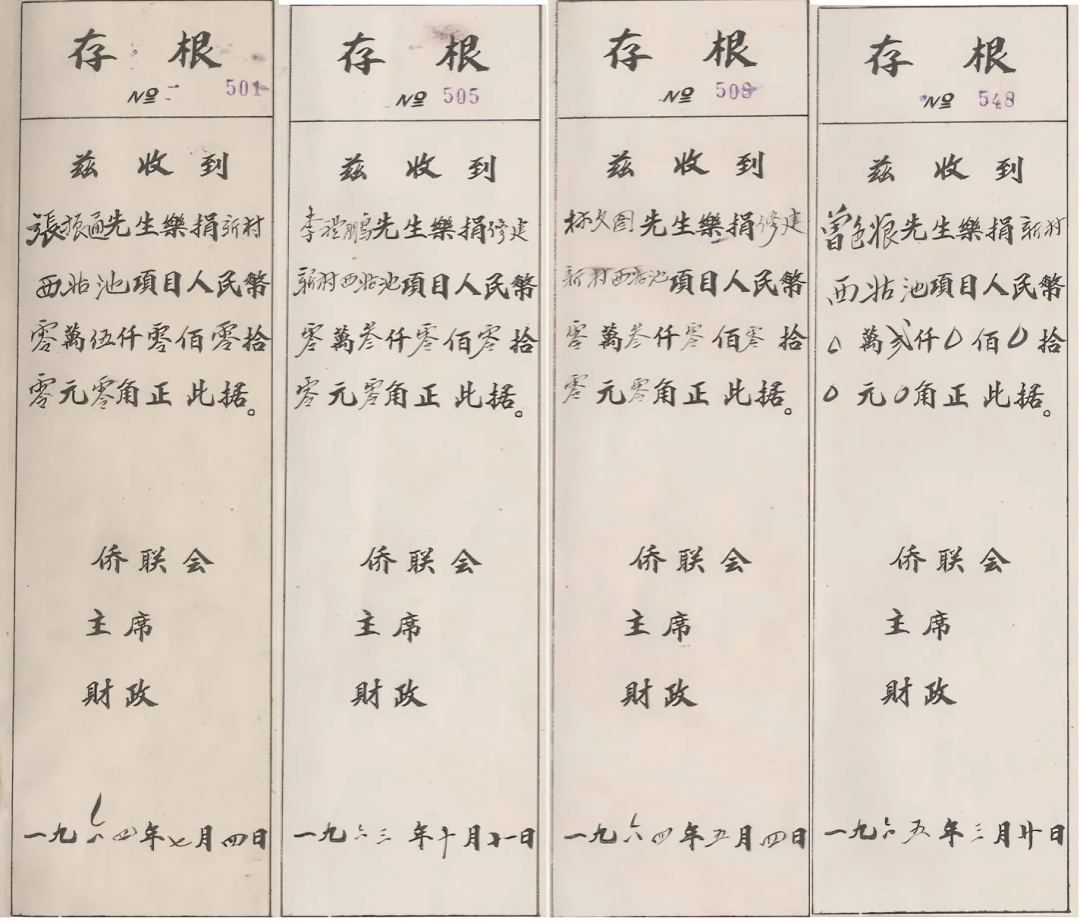

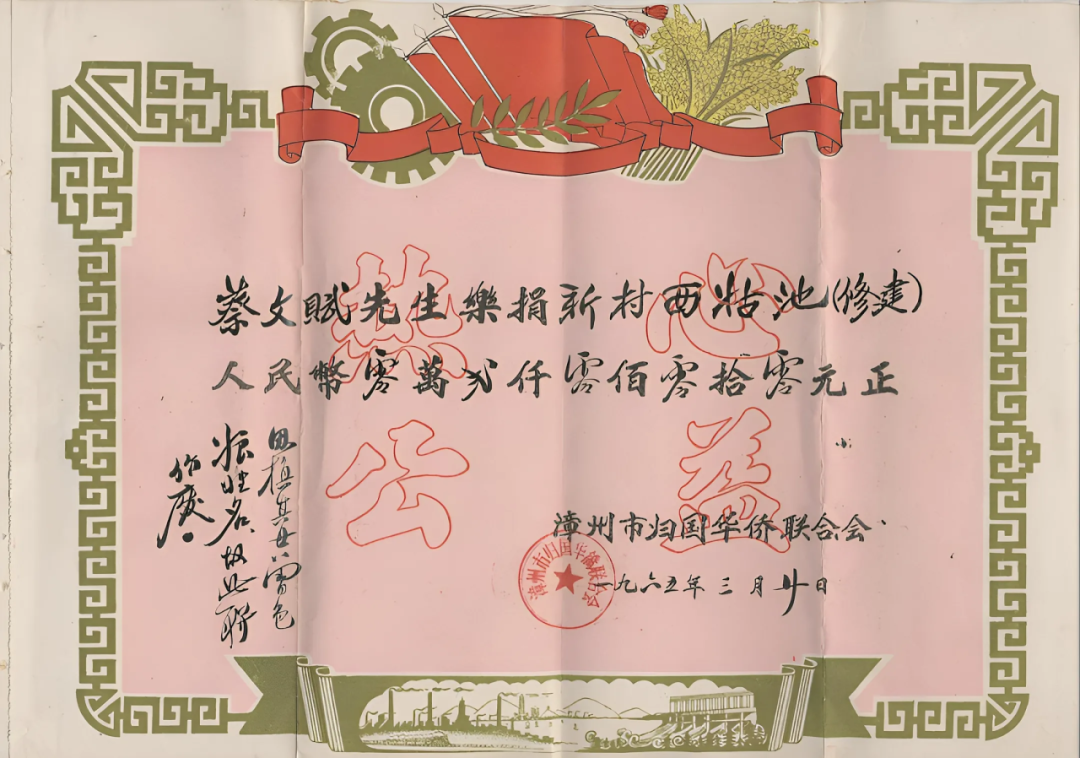

同样的,众多华侨也积极捐款支持华侨新村公共设施项目的建设。1963年至1966年, 林文图、张振通、蔡文赋等华侨纷纷慷慨捐款五百至一万元人民币不等,支持家乡华侨新村建设。

1960年代张振通、林文图等华侨捐资建设华侨新村荣誉证书存根

1965年蔡文赋先生捐资建设华侨新村荣誉证书

20世纪60至70年代,华侨新村是当时漳州市最有影响力的归侨侨眷聚居地,其毗邻漳州师院和漳州二中,环境优美,人文气息浓,社会治安好,是当时漳州市民仰慕和游玩留影的首选地方。

20世纪90年代,因大部分华侨出国,房屋由人代管,缺乏修缮管理,人少楼空,绿地、道路、照明等公共设施受到严重损坏,侨村内外违章搭盖、乱摆摊现象严重,环境脏、乱、差,活动人员复杂、流动频繁,周边治安问题不断涌现,华侨新村风光不再。

为提高城市形象,凝聚侨心和维护侨益,漳州市、芗城区有关部门都十分关注侨村的整治工作。 2013年9月,《漳州古城保护与有机更新规划设计》获漳州市政府正式批复。华侨新村,作为漳州古城规划总体格局“一核、一环、两翼、四片”中的“西翼”,经大力修缮改造后,再次焕发出新的活力。

2019年,漳州市政府印发《关于公布漳州市区第二批历史建筑名单的通知》,公布第二批历史建筑名单,华侨新村1号(侨联大厦)、华侨新村25号、华侨新村35号、华侨新村36号、华侨新村37号等5处建筑榜上有名。

漳州华侨新村今貌俯瞰

目前,华侨新村仍保留50余幢南洋风格的别墅。时光荏苒,华侨新村里的第一代居民已很少能遇到,原来的别墅大都进行重新装饰,有的自住,有的出租,有的委托亲戚管理,还有的被改造为茶馆、酒吧、餐厅。

近年来,华侨新村特色餐饮等时尚休闲业态快速兴起,到华侨新村泡茶、聚会成为漳州百姓生活的一个缩影,华侨新村逐渐变化为城市中的时尚休闲核心区。在这传统与时尚并存的别墅群里,依旧存留着漳州归侨、侨眷曾经生活的缩影,保存着漳州人民的最为美好的回忆。

漳州华侨新村已成为“侨村会客厅”