端午将至,大大小小茶叶品牌纷纷打响了新一轮的茶礼“大战”。

除了“古树普洱”“正岩核心山场”“非遗大师监制”等满天飞的卖点外,茶粽风味的创意更是“脑洞大开”——茶+虫草、菌菇、板鸭、海鲜……只有你想不到,没有商家做不到的,价格则从几百元到数千元不等。

这一幕年复一年地上演,却很少有人停下脚步思考:我们送出的端午茶礼,究竟还剩下几分最初的本真?那些装在精美礼盒中的茶叶与粽子,还能品出多少“真味”?

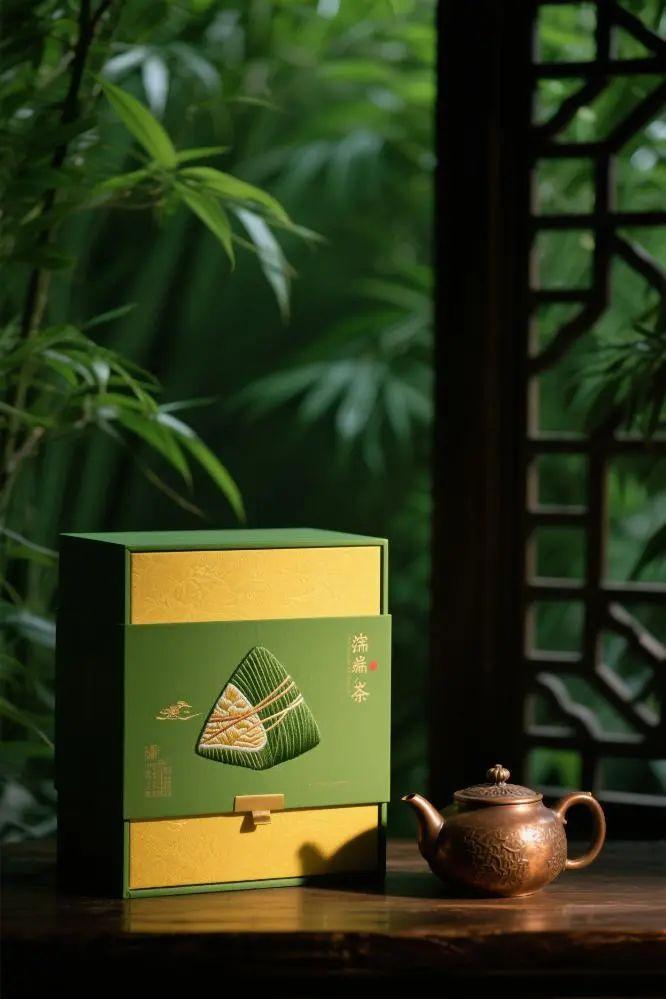

“看脸”时代,光看颜值。尽管有关部门已出台了限制茶叶过度包装的严令,但深谙消费心理的商家,知道“面子”的重要性,特别是自古崇尚”礼尚往来“的社会中,在很多人看来,体面的包装往往比内容物更重要。

于是,我们看到了让人哭笑不得的一幕:价值两三百元的茶叶和茶粽装在非常精美的盒子里,而收礼人要么转手送人,要么吃掉粽子然后将茶束之高阁、空留漂亮的包装占空间。

茶圣陆羽言“茶性俭”,当我们将喝的茶、吃的粽子包装得如同艺术品甚至奢侈品,是否已经背离了茶道"精行俭德"的本意?

比包装异化更隐蔽的是茶品质的以次充好现象。市面上标榜"明前特级"的龙井,有多少真正产自西湖核心产区?号称"百年古树"的普洱,又有几片叶子采自那些被严密保护的古老茶树?普通消费者缺乏专业鉴别能力,只能依靠价格和商家说辞来判断茶叶品质,这就给了不良商家可乘之机。

在这样一个故事可能比茶叶还“值钱"的时代——茶叶的价值有时不取决于其本身的品质,而取决于它附着的美丽动人的“故事”。当端午茶礼变成了一场关于身份的表演,谁还会care杯中物的真伪?

另外,文化符号的空洞化也是端午茶礼一大俗。龙舟、粽叶、艾草等传统元素被机械地印在包装盒上,却与其中的茶毫无关联。

商家们则年复一年地重复着"端午饮茶祛湿解毒"的陈词滥调,却很少有人能说得清为何要在端午这个特定时节饮茶,不同茶类与端午时令养生又有何深层联系。

反观当下,端午与茶的结合只剩下了商业逻辑下的生硬拼凑。当文化符号沦为装饰图案,传统也就失去了滋养当代生活的力量。

更深层的问题在于——送茶不是为了分享好茶,而是为了完成人情往来的任务;收茶者关心的不是茶叶本身,而是礼品的价格所反映的"心意分量"。

如何重建有意义的端午茶礼文化?或许可从以下几个方面着手:

首先,回归饮茶本质,选择适合当季饮用的优质茶品,如绿茶、清香型铁观音、茉莉花茶、陈年白茶等,关注茶叶本身的品质而非外在包装。

其次,重建茶与端午的文化连接。比如,了解不同地区端午饮茶的习俗,将茶与端午的养生智慧相结合。

再次,将茶礼转化为真正的分享,可附上手写的茶语卡片,或以茶会的形式邀约好友来共同品赏,让茶成为沟通情感的媒介而非人情往来的道具。

当我们放下对形式主义的执着,或许能重拾茶礼的真正意义:不在于展示财力,而在于分享一份真挚的心意。

这个端午,送一份简约而不简单的茶礼,配上一句"端午安康,得闲饮茶"的真诚祝福。毕竟,茶之真味,在于品饮时的专注与分享时的真诚,这才是端午节送茶礼的真心实意。