0dc1ee15-7862-40bc-82e4-2e98cc3661dd.jpg)

0dc1ee15-7862-40bc-82e4-2e98cc3661dd.jpg)

原创

原创

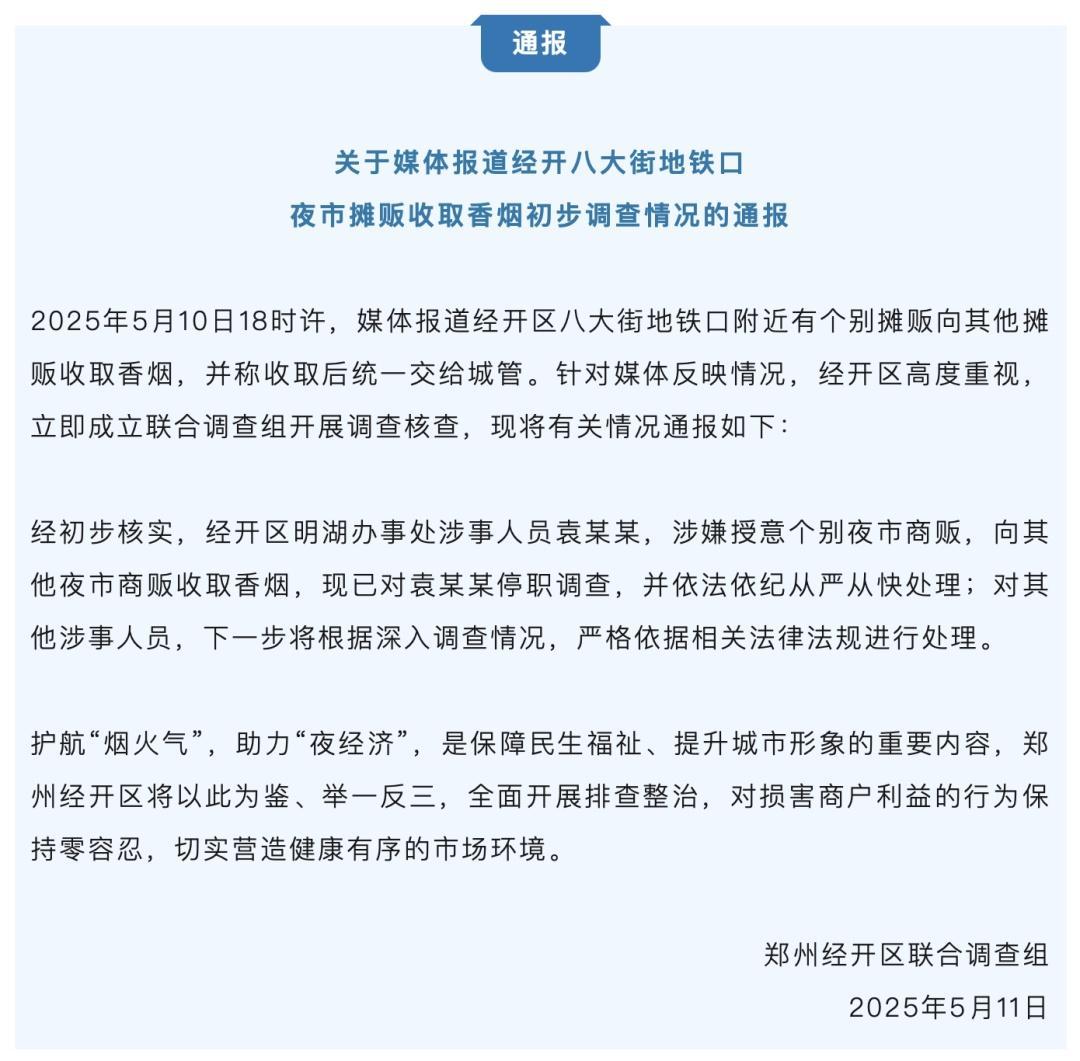

据媒体报道,在河南郑州八大街地铁口的夜市摊位上,一条价值240元的芙蓉王香烟,成了摊贩曹先生能否继续谋生的“通行证”。一名自称“中间人”的男子向他提出要求:每月上交一条香烟用于“打点城管关系”,否则将面临驱逐。此事引发舆论哗然。次日,郑州市经开区联合调查组通报称,明湖办事处涉事人员袁某某涉嫌授意商贩收取香烟,已被停职并将“从严从快处理”。

近年来,郑州市为激活消费、保障低收入群体就业,明确鼓励夜市经济,允许摊贩在规范区域经营。但在此事中,政策善意未能落地,摊贩合法经营的资格竟成了少数执法人员眼中的“摇钱树”。一条芙蓉王香烟看似价值不高,但索要香烟行为的危害不小——当“交钱保平安”成为潜规则,市场公平性便被彻底践踏,消解了政策红利,背离了政府推动夜市经济的初衷。

这一现象暴露出基层“小微权力”监督失效的问题。从多地曝光的“摊位费”“清洁费”等乱象看,基层执法人员利用自由裁量权进行灰色交易已成痼疾。城管部门对夜市管理的标准缺乏量化规定,何时检查、如何处罚往往依赖执法人员的主观判断,这种模糊性为权力变现提供了温床——袁某某仅需暗示“不交烟可能被重点检查”,便足以形成威慑。上级部门偏重“结果考核”却忽视“过程监督”的管理模式,使得此类行为长期游离于监管盲区。更值得警惕的是,部分基层单位将罚款、收费默认为“创收手段”,形成“养鱼执法”的恶性循环,个别执法人员甚至与商贩结成利益同盟,通过“保护费”实现权力与生存的双向捆绑。

根治顽疾,不能止步于对袁某某的个案追责。官方“从严从快处理”的表态虽展现了纠错姿态,但若缺乏制度性反思,难免陷入“曝光一起、查处一起”的被动循环。当务之急,是构建“堵漏洞、强监督、转机制”的三维治理框架:通过公开夜市摊位的申请条件、检查频次等细则,用“清单式管理”压缩自由裁量空间;在执法现场推行记录仪数据实时上传、监控设备全覆盖等技术手段,降低人为干预可能;重塑执法逻辑,通过财政拨款保障基层经费,将“摊贩满意度”纳入考核指标,倒逼执法人员从“创收者”回归“服务者”角色。唯有切断权力与利益的隐形勾连,才能打破“交钱换生存”的扭曲生态。

夜市经济作为城市烟火气的载体,本应在秩序与活力间找到平衡,但若缺乏制度护航,便可能沦为权力滥用的灰色地带。此事为所有城市敲响警钟:推动“夜经济”不能仅靠政策善意,更需配套以透明的规则、刚性的约束与有效的权力制衡。当摊贩不必为一条芙蓉王香烟战战兢兢,当执法人员不必在“创收”与履职间左右为难,城市的街头巷尾才能真正升腾起温暖人心的市井长歌——那才是社会治理现代化最生动的注脚。