谷雨初晴,春山可望。

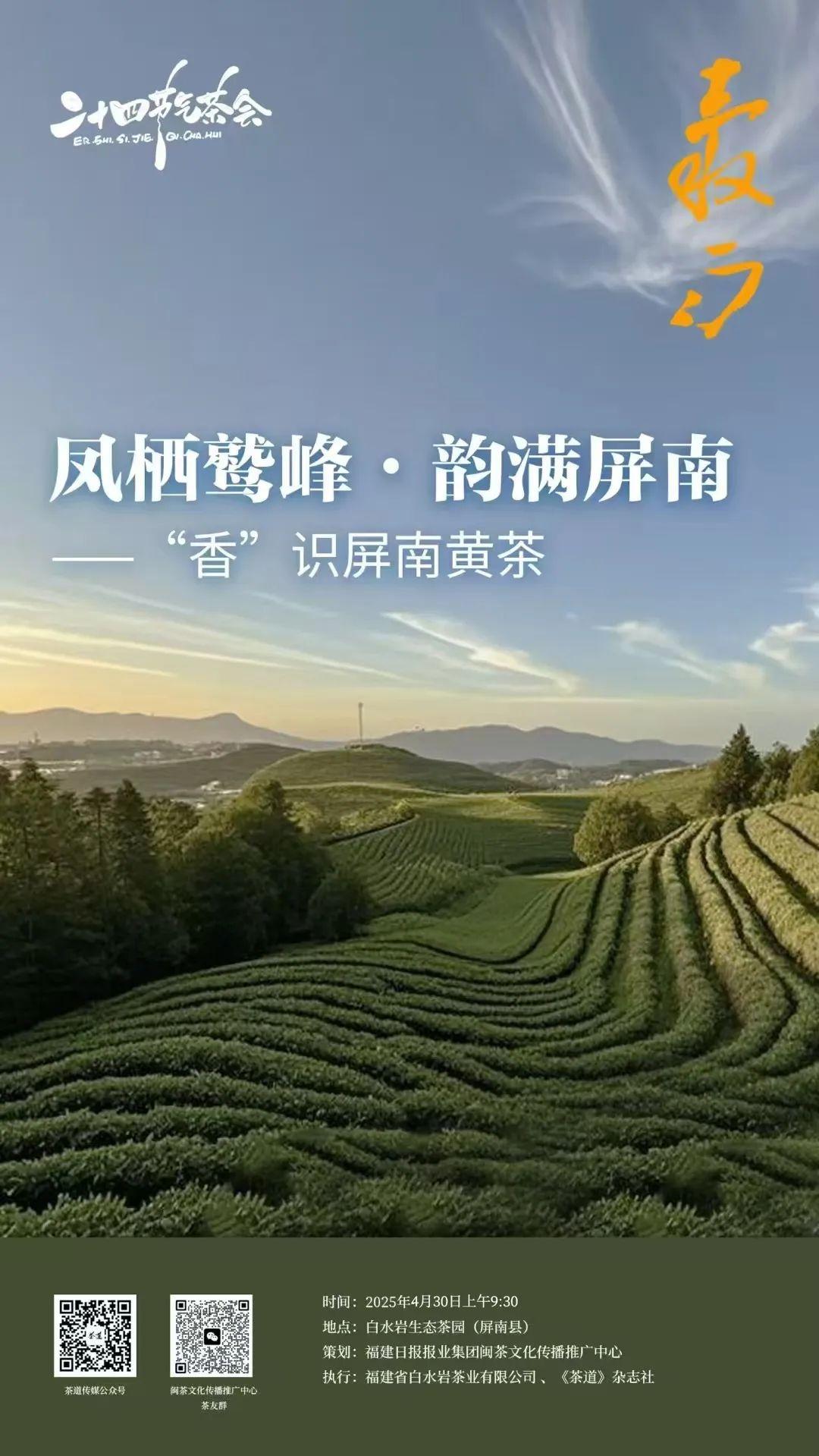

近日,以“凤栖鹫峰・韵满屏南”——“香”识屏南黄茶为主题的二十四节气·谷雨茶会,在屏南县白水岩茶庄园的青翠茶山间徐徐开启。

茶会由福建日报报业集团闽茶文化传播推广中心策划,福建省白水岩茶业有限公司、《茶道》杂志社执行。

/上春山雅集 /

抓住春天的尾巴

暮春阳光,微烫。

茶山观景台上,山风徐来,竹影婆娑,山花烂漫。

闽台两地茶人携手上春山,沐春光,聆清音,共品屏南黄茶,在四月的“尾巴”,在春天的最后一个节气。

“闽东屏南白水岩下,宋元贡茶故地,茶人谨奉鹫峰凤茶、北苑白叶……”屏南文史专家郑道居以当地方言宣读《谢山文·乙巳屏南黄茶祭》,抑扬顿挫,掷地有声。他还专为此次活动题写了墨宝。

随后,屏南县茶产业发展中心高级农艺师薛徐燕介绍了屏南茶业概况。

茶园里,采茶姑娘们背着茶篓,指尖在茶树上翩翩起舞,一筐茶来一筐歌,超甜!

一筐茶来一筐歌

对面山头,太极拳爱好者们,一袭白衣,秀出了潇洒飘逸的招式。

福建省歌舞剧院琵琶演奏家林娘弹奏的《采茶扑蝶》,旋律灵动轻快,极富节奏感,与采茶现场无缝对接,堪称最佳BGM。

混搭风的“开场白”,很上头。

/非遗活起来 /

古老技艺会“呼吸”

蛋茶、硋(ài)器、仿宋点茶……以茶之名,玩转非遗,让古老技艺“活”起来。

🥚土鸭蛋+🍵黄茶:“乡土版”新茶饮

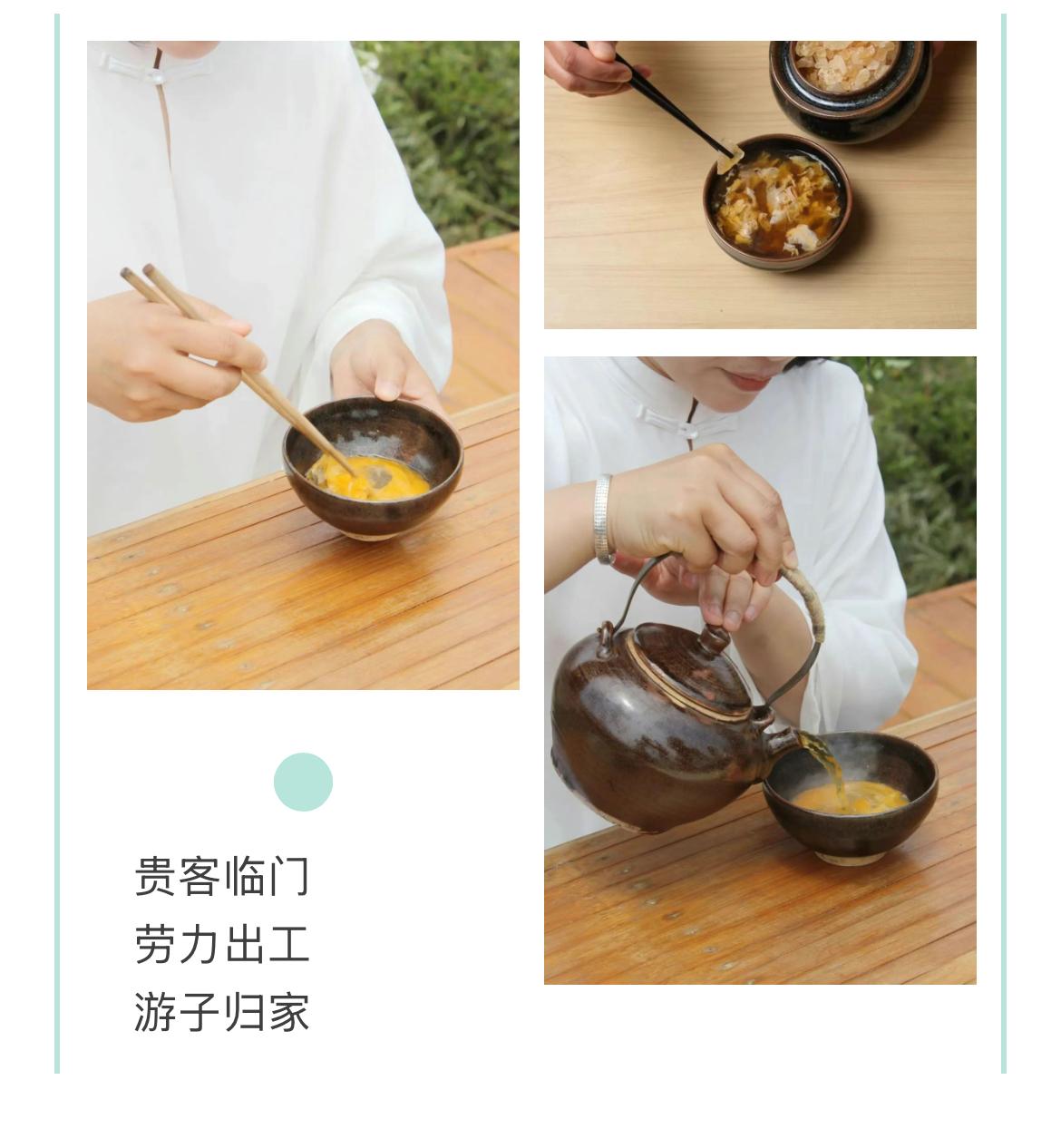

土鸭蛋+黄茶,不是茶叶蛋,而是蛋茶!

粉红剔透的土鸭蛋,在沸水温过的土陶碗里拉出丝滑的弧线。在筷子均匀有力地击打下,化作一泓亮眼的金黄。硋壶里茶汤初沸,冲入碗中,灿然生“花”。黄白丝缕,在茶汤里浮沉。

屏南县茶艺花艺文化协会会长、非遗文化屏南蛋茶饮食习俗保护单位负责人苏翠琴冲调的蛋茶,是“乡土版”新茶饮。喝的时候,加入冰糖,蛋花茶香交融,醇厚香甜。

“无论是贵客临门,还是劳力出工,甚至是游子归家,蛋茶都是必不可少的。”她说。

硋器点茶:宋式美学的时空折叠

“哇哦!这沫饽就像奶油一样绵密!”汤瓶注茶,黑釉盏中,茶筅往复击拂,涌起洁白的雪沫乳花。

屏南硋器手艺人黄良城复刻的仿宋点茶器,古朴的质感与细腻的茶汤,CP感超强。

学宋人斗茶,沫饽“咬盏”持久者胜。小姐姐们不卷沫饽,卷“花样”,往汤面上加茶芽、鲜花,争奇斗妍,创意满分。

/鹫峰“凤”来仪 /

屏南黄茶的“贡茶基因”

“鹫峰凤茶,名字就很美,滋味更赞。在这么美的茶山上品茶,沐着阳光,吹着山风,嗅着草木清香,口中满是甘甜爽滑,身心很愉悦。”台湾茶人蓝谨逢说。此次她带学生、茶友们专程来屏南研学,黄茶采制便是重点任务之一。

福建省白水岩茶业有限公司创始人、《凤茶》团体标准起草人张陈勇说,屏南茶叶自带“贡茶基因”,自唐代就入贡。到宋代,如谢坑、横坑、富竹(苦竹)等村落皆是北苑贡茶主产区之一。

张陈勇(左一)、郑道居(右二)、苏翠琴(右一)与台湾茶人们共品屏南黄茶

他认为,从宋团饼茶制作技艺来看,或为现代黄茶的雏形,至少是“无黄茶之名,却有黄茶之实”。

他从屏南蛋茶、农家茶中得到启发,历十余年,深研《品茶要录》《北苑别录》等宋代茶典籍,以屏南当地有性系群体种“凤茶”为原料,在保留蒸青、压黄、过黄等传统工序基础上,改研膏工艺为揉捻,并应用数字化、自动化设备“神还原”宋茶工艺精髓,重现“黄汤黄叶、润滑鲜爽”的古味。

左 新萌的屏南凤茶紫芽 右 经蒸熻的茶青,呈鲜亮的黄绿

他还牵头起草了《凤茶》团体标准(T/PNCX 0001),填补了福建黄茶的空白。

花 絮

为了办茶会,他们也是够拼的!

“老板娘”林清艳拿麦当主持

台湾茶人邓萍化身“花仙子”

制茶大师张陈勇亲上阵薅花

闽茶文化传播推广中心负责人 洪美霞铺席布

《茶道》记者们解锁新技能,组建“施工队”