对大多数福建人而言,“武当”仿佛只是一个遥远的地理坐标,它更似金庸笔下泛黄书页间飘出的武侠旧梦。

直到某个寻常午后,“80后”武术老师肖师芝在福州的坊巷间挥簪起舞,“白云出岫”的飘逸,“横扫千钧”的劲道,“天外摘星”的灵韵,她的一招一式,让武当山的晨钟暮鼓与榕城的茉莉花香产生了奇妙共振。

她发髻间的三条簪,既是福州非遗的活态传承,又淬炼着武当太极的千年道韵。

这便是肖师芝——武当传人与《千月簪法》创始人。

“千月簪法”四字书法 凌鹤 | 书

采访时,肖师芝笑着和我们解释“千月”二字的来历,竟是她选择笔画简练随手组合的网名,如今却意外成了她与传统文化对话的符号。

一方大漆茶桌,红黑两色的碰撞

后来再一想,“千月”二字虽简练,却暗藏玄机:“千”是千年武学传承的缩影,“月”是女性柔韧如水的隐喻。

肖师芝在后院种的山茶花

正如她所言:“兵器贴身,舍己从人。”这八字箴言,既是她内心武当武术的精髓,亦是她人生的注脚。

大学毕业后留在福州的肖师芝,从未想过自己会与武术结缘。学生时代体育成绩平平的她,却因师兄一句“你有天赋”而踏入了武当山门。

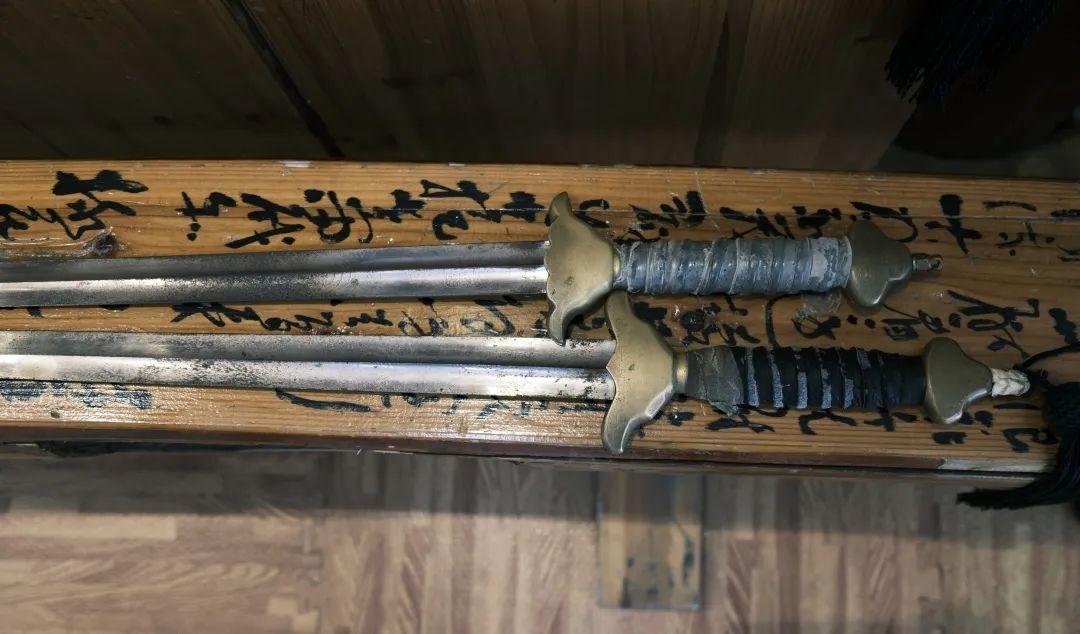

肖师芝的太极剑

成年学武的艰辛远超想象:练功筋骨疼痛、动作与自幼习武者差距悬殊……但她以“静心”为盾,让每一次疼痛修炼形成更强大的自我。

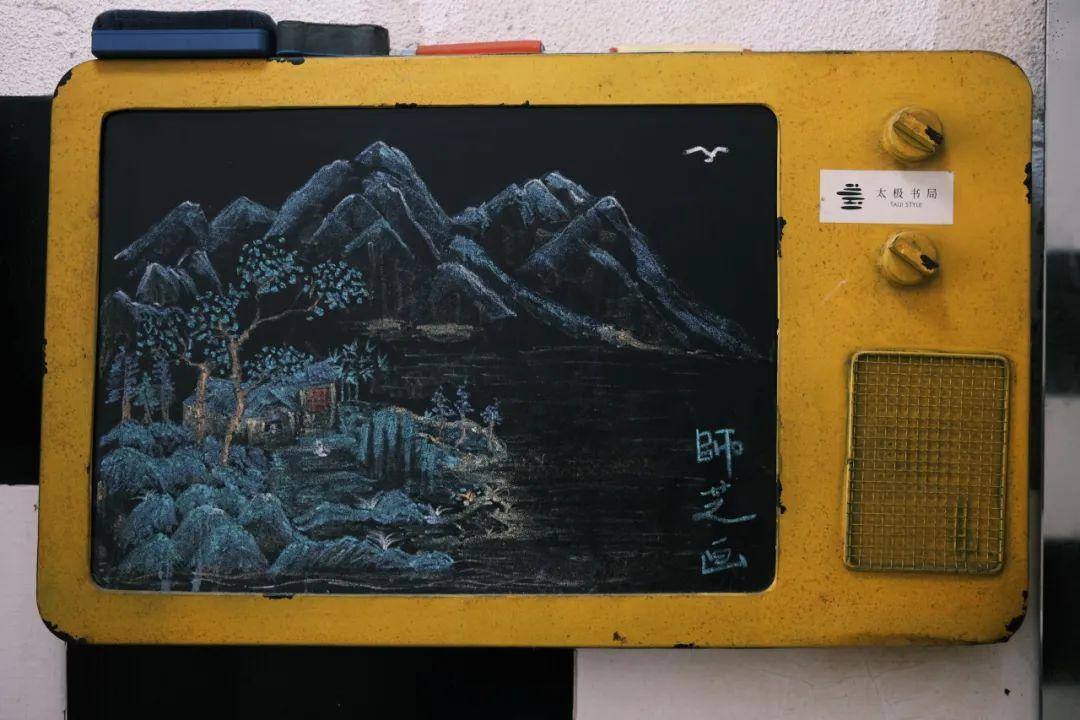

在不经意的角落,肖师芝画的粉笔山水画

“来都来了,先做好当下事。”这句朴素的坚持,让她在武当山修习数年,她谨记钟云龙道长教诲:兵器贴身,是守护自我;舍己从人,是以柔克刚。

一内一外的平衡,如今恰似她的人生——顺势而为,却从未随波逐流。

2015年,学武归来的肖师芝与凌鹤先生共同创办太极书局,他们以“天下太极出武当”为名,推广中国传统武学。

书局入口处,悬挂着黑白两色的太极符号

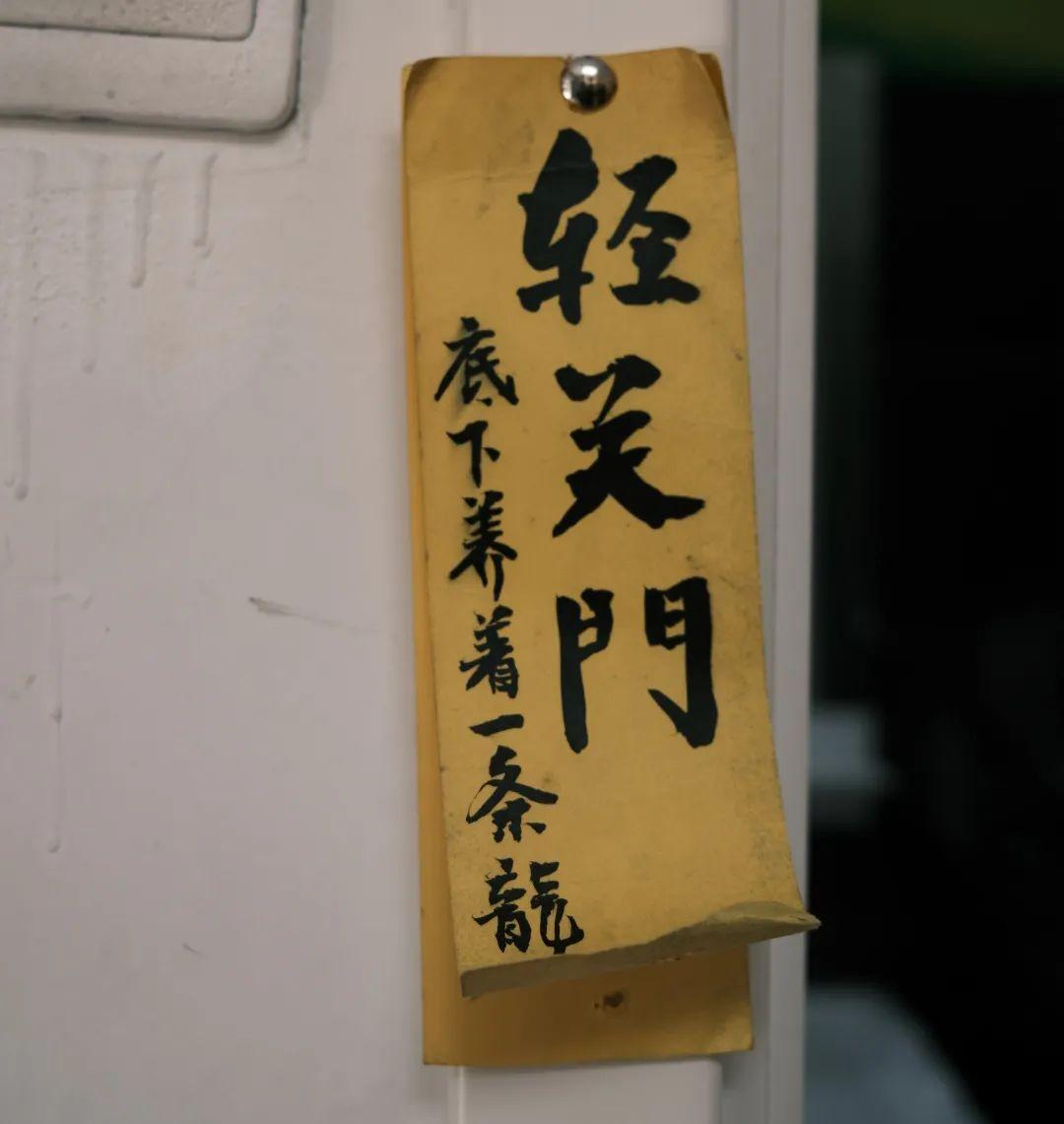

初访“太极书局”时,一进门便被书局里无处不在的书法所吸引,空调外机上的墨字行云流水,木质楼梯上的书法如同植物沿着梯田恣意生长,拐角处的门框旁,打趣写着“底下养着一条龙”……

肖师芝带我们下到一楼的教室,一抬眼,只见墙上“太极拳”三个大字遒劲有力,左右边两边仿佛两条弹幕一般,分别地写着“真帅气”“运随时泰”,让人看了着实忍俊不禁。

“这是我们起初创办书局时,号召大家捐书,陆陆续续就捐了这么多。”

书架上学生和朋友捐赠的书籍

指着墙上一排排的书籍,肖师芝的眼里泛起了感动与热爱。

除了书,书架上还挂着几把拂尘,正好奇地端详半天它的材质,肖师芝仿佛看穿了笔者的心思一般,“从前是马尾巴毛,如今是纤维了。”

一套太极拂尘行云流水

话音未落,只见她如同寻常套穿衣物一般,将拂尘笼入怀中,“我要后退了,看招——”

相机还未调好参数,她的身姿已从五米开外直逼眼前,整一个行云流水了得。

在肖师芝眼中,武当太极的哲学是“轻灵圆融、内外兼修、动静相合”,而千月簪法则是这种哲学的现代演绎。

当网红们争相拍摄簪花妆照时,肖师芝看到的却是另一种可能:“三条簪不仅是装饰,在历史上它真正的作用是防身武器。”

于是,她将武当太极的“虚实相生”与短兵器的“腾挪闪击”结合,设计出专为女性打造的实战招式。

动作简洁凌厉,直取咽喉、胸腹要害,每一式皆在电光火石间完成。

“女性对敌,需在最短时间内制服对方。”她解释道。

半个月的构思,让三条簪从静态的“文化符号”变为动态的“女性力量宣言”。而《千月簪法》带她重磅出圈,登上《中国日报》的舞台。

《中国日报》对肖师芝的报道

千月簪法的走红,恰逢“国潮觉醒”的浪潮。年轻人在短视频中刷到簪花飞舞的镜头,纷纷涌向太极书局试课。

肖师芝的教学方式很“潮”:先教基本功,再融入现代舞蹈的协调训练,最后以簪为剑,让学员感受“柔美与凌厉并存”的魅力。

外国友人的反馈更令她惊喜:“原来中国女性不是文弱的代名词,她们的反抗可以如此优雅。”一位法国学员在体验后感慨:“这三根簪子,让我看到了中国文化的刚柔并济。”

外国友人相聚太极书局,体验武当太极

乌发间斜插的鎏银三条簪随身形流转,但肖师芝的江湖早已不止于方寸之地。

下一步,她想让《千月簪法》成为活着的非遗,而不仅仅是旅拍的照片或是博物馆里的展品。

肖师芝与《闽声》杂志合影

从武当到福州城,肖师芝以簪为笔,写下属于这个时代的武侠篇章:传统从未老去,它只是等待被重新唤醒。