现代城市的“地下管网系统”,就像维持城市正常运转的“生命线”,提供了居民生产生活的供水、供电、供气、交通、通信等保障,承载着重要的信息传输、能源供给、雨洪调蓄、废弃物处理等功能。

本月,由教育部公共安全科学技术学会主办的“城市基础设施生命线安全工程建设与发展论坛”在上海开幕。火炬高新区企业厦门矽创微电子科技有限公司(以下简称“厦门矽创”)作为城市供水生命线安全领域的先锋企业,获邀参加论坛并发表演讲。

作为城市供水生命线安全的坚定守护者,厦门矽创多年来一直致力于供水安全保障的技术研究和实践。在本次论坛上,厦门矽创董事长徐雪菲发表了题为《城市供水生命线安全卫士-探漏者供水管网渗漏报警平台》的演讲,介绍了利用人工智能等技术解决城市供水漏损问题的新思路,受到与会人员的高度关注。

及时准确探漏 为供水管网“诊脉”

供水生命线因管网漏损造成的安全隐患,包括路面塌陷、消防水失压以及生活水质污染等。要消除这些隐患,探漏的及时性和准确性是关键,因为只有当供水管网出现微小渗漏及时被发现,才能避免后续因漏水进一步扩大带来的事故,减少人民生命财产损失。

为供水管网“诊脉”,目前这项工作还是以传统的人工为主,依靠的是“探漏工”日复一日的巡检和听诊,对探漏工的技术和经验依赖度很高,同时存在着效率不高、无法触及探漏盲区等痛点。

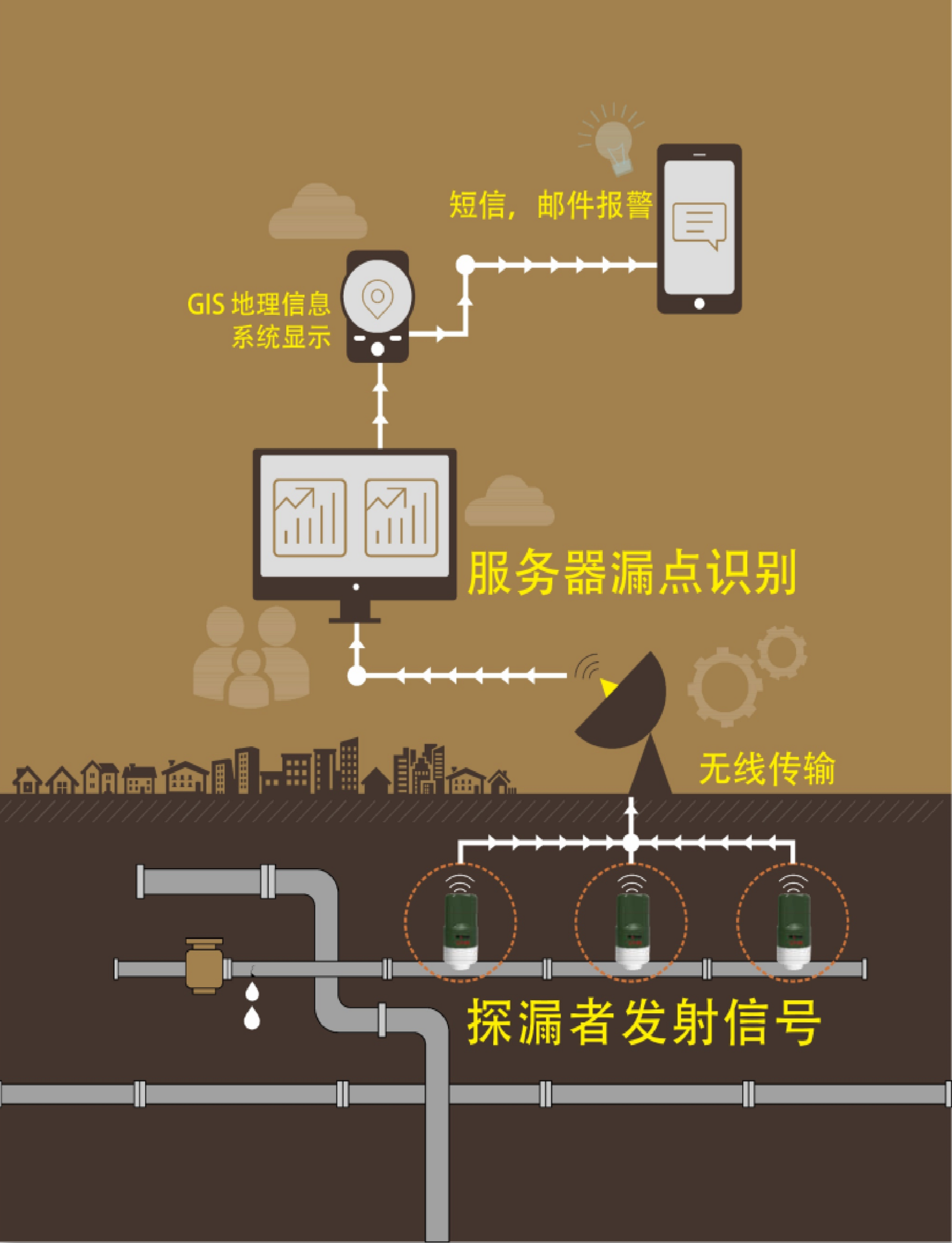

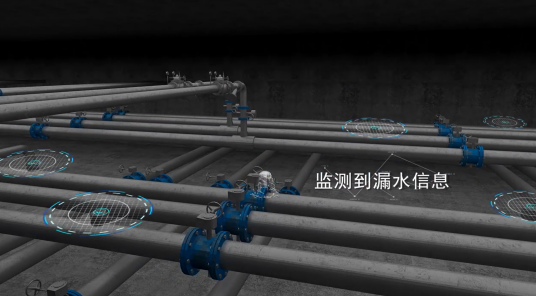

要确保探漏的及时性和准确性,厦门矽创给出的产品技术方案是通过人工智能算法来实现。“带压状态下的水在经过管道破口的时候,会跟管道壁产生摩擦,摩擦引起振动,振动噪声就可以被传感器所采集。”徐雪菲介绍,在公司的“供水管网渗漏报警平台”上,传感器将采集到的信号通过无线物联网的通讯方式传输到云服务器,云服务器里面的人工智能算法就会对采集的数据进行识别判断,一旦判断是漏水,会通过短信、微信等方式通知给相关负责人,并且在GIS平台上进行可视化的呈现。

▲“探漏者”智能传感器。

“自2012年成立以来,我们已累计采集了亿万级的漏水监测数据,根据这些漏水监测数据,开发出了基于大数据统计的机器学习算法,目前测试及验证的准确率达到99.7%。”徐雪菲说,“供水管网渗漏报警平台”从数据采集、数据传输、数据存储到数据的分析和预警,整个过程只需30秒。而这一过程,通过人工探漏的方式,最快也要1天。

极简安装设计

全国落地数百应用案例

“我们的智能探漏仪实现了非破坏式安装,即不需破管安装,不对水管造成二次破坏。探漏仪底部设有高强度磁铁,可牢牢吸附于管道壁上,只需打开城市道路上的井盖,在管道上吸附探漏仪,盖上井盖,安装就完成了。”徐雪菲表示,通常一个大型高等学校的项目,一周可以完成硬件安装,一个城市级的项目可在一个月内完成所有智能探漏仪的部署。

截至目前,平台的应用已遍及全国,有数百个不同的案例,既有北京大学、厦门大学这样的高等院校,也包含福清核电大型工业园区以及数十家国家警务机构、地方三甲医院等。以北京大学为例,“供水管网渗漏报警平台”共监测管网长度40.5公里,探查出的大型漏水点超150个,累计节水超500万吨,节约水费超2500万元,其他人工费用、事故处理成本等均下降70%。

采用人工智能+物联网综合解决方案,厦门矽创“供水管网渗漏报警平台”入选2018年工信部人工智能与实体经济深度融合项目,并获得了水利部最高奖项“大禹水利科技进步一等奖”。在国家城市生命线安全示范工程“安徽城市生命线安全工程”的建设中,蚌埠、淮南、六安、黄山、旌德、合肥园博园等地均能看到“探漏者”的身影,目前各个项目均运行良好,广受好评。

“自成立以来专注只做一款产品,公司也逐步成长为国家高新技术企业、福建省守合同重信用企业、厦门市专精特新中小企业、厦门市科技小巨人领军企业。”徐雪菲说,中国是水资源相对匮乏的国家,人均水资源拥有量是2200立方米,仅为世界平均水平的1/4,然而在水资源极度匮乏的今天,我们却面临着每年80亿立方米的供水管网漏水,这相当于1.4亿人全年的生活用水量。“我们希望用自己的技术,减少因管网漏损带来的水资源浪费,降低漏损事故损失,让每一滴水都得到关爱。”