那就来扒一扒:为什么“只卖茶”的茶馆活不下去?而那些赚钱的茶馆,靠的究竟是啥?

茶馆“文旅化”,社交性价比拉满

在长沙网红宇宙中心黄兴路步行街旁,藏着家"不务正业"的茶馆——东茅街茶馆,火成新地标。

来看看它有多奇葩?

图片来源:东茅街茶馆公众号

在顶流商圈卖早餐价(葱油粑粑2元!)

2元早餐不是真便宜,而是"社交货币"成为发朋友圈的谈资。

放任顾客"霸座",排队爆满也不赶人

排队=免费广告,制造稀缺感。

节奏慢得像老年活动中心

把消费场景变成"城市微旅游",你以为老板在卖茶,其实在卖"长沙烟火气"的体验票。

图片来源:东茅街茶馆公众号

所有人都以为老板在疯狂踩雷。结果?啪啪打脸!

日均狂卖3000+杯茶、 单日接待1.5万人、 4个月火成"长沙新地标"。

原来,这幕后大佬竟是长沙网红店文和友操盘手!茶饮+小吃+怀旧场景的体验链,前端低价引流,后端靠文旅IP衍生价值,未来还有无限可能。

Z世代追求“社交性价比”,东茅街茶馆精准拿捏。“新派复古”VS“老破小美学”,都把茶馆“文旅化”了。比如重庆的交通茶馆,靠“不改造”保留原生魅力,成了“城市记忆博物馆”。

重庆交通茶馆,成了外地游客来重庆游玩的重点打卡地

新消费时代,把“消费行为”变成“社交事件”,就能火出圈!

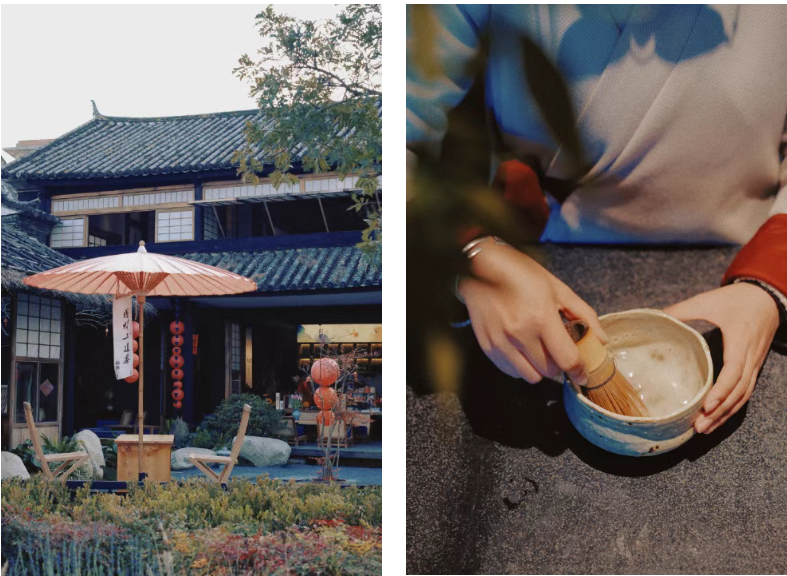

茶馆破圈的本质,是让茶当配角?!

真相1:茶叶是"生活道具"

年轻人消费茶饮,从来不是因为茶本身,而是因为

•茶瓦纳爆火靠的是"办公提神"场景

•喜茶卖的是"时尚生活"标签

•东方树叶是"有味道的水"替代品

•新中式茶馆排队3小时只为拍"氛围感"照片

如今的茶叶早已超越饮品属性,职场人用它打造人设,养生党靠它标榜生活态度,文艺青年则借它营造氛围。

真相2:茶馆老板搞“副业”?文创+体验是利润引擎

精明的茶馆老板都明白,茶叶只是引子,真正赚钱的是背后的生活方式生意。几个节日限定礼盒可能贡献全年60%业绩,茶具、茶周边文创产品在特定时节能翻倍溢价。

现在玩得6的茶馆老板都在搞"副业":

周一插花课——小姐姐们边插花边自拍,顺便买走三套茶具。

周三茶会——文艺青年喝着茶聊哲学,最后人手一盒限量茶饼。

周五书法课——大叔们挥毫泼墨,不知不觉消费了高级宣纸和墨锭。

周末文化沙龙——读书会、写书法、学非遗,文艺社交局,把茶馆变成了城市文艺青年的聚集地。

年终大联欢——属于茶友们的年会,茶馆也是一个平台,可以互通资源。

武夷茶山行

升级玩法是组织茶山深度游,带客人采茶、制茶、品茶餐,一趟利润抵半个月卖茶。现在的消费者既要学知识、拍美照,还要买文创,关键是要"值回票价"。说到底,茶馆拼的是谁能把茶生活玩出新花样,让顾客心甘情愿掏钱还觉得赚到了!

真相3:所有摆设都是“隐形销售员”

茶空间本身就是一个很好的展示馆,把“沉浸式带货”玩到了极致——从原木茶桌、藤编坐垫这些大件家具,到手工建盏、鎏银茶漏等精致茶器,甚至连墙上挂的茶道字画、角落里焚的沉香,只要顾客多看一眼,下一秒就能扫码下单。

这种“用整个空间讲故事”的销售魔法,让客单价直接飙升50%,完美诠释了什么叫做"你体验的每一分钟,都在为消费埋单"!

年轻人到底为什么喝茶?因为城市生活中,工作重复化、生活无趣化、娱乐单一化,就是茶叶营销最大的机会突破口。

新消费时代,面向大众的茶馆里,茶的文化底蕴,依旧是支撑其是作为媒介的基础,但茶叶本身“退居二线”,而当年轻人用茶具标榜人设、靠茶会维持社交、借茶山旅行拍照时,茶馆早已变成生活方式的供应商。