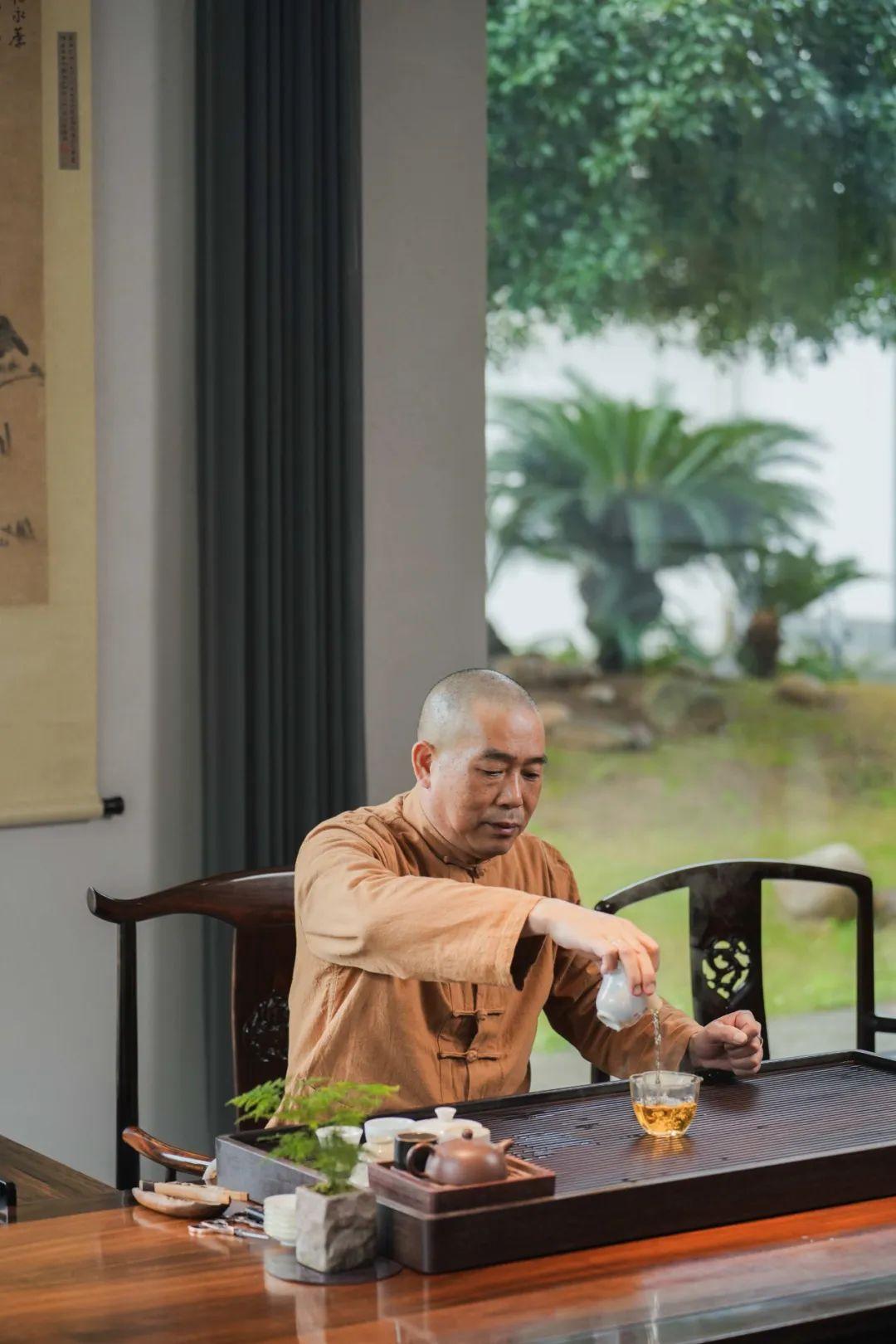

人物名片

吴宗萍 出生于武夷山市天心村马头岩;中国制茶大师、岩和茶业创始人;国茶人物·制茶大师;2003年获评国家级评茶师;1992年改革开放后首位承办天心村唯一村办茶厂(天心茶厂),时任厂长。

武夷山连日的阴雨,终于按下“暂停键”。丹山峰岩间,披着轻纱般的晨雾。山林寂静,春色微露。踩着湿泥,吴宗萍走在老丛水仙枝叶交织的“隧道”中,前方是矗立的大王峰。坚稳的脚步,如同朝圣。

巡山看茶,是吴宗萍30多年来雷打不动的日课,不论晴雨寒暑。就像一场漫长的修行,从品石岩、马头岩,到水帘洞、慧苑坑、草鞋仙,循着200多年来吴氏先人在山里躬耕的足迹,他用脚步丈量每一片山场,用虔心呵护每一棵茶树。敬山如敬人,是他对岩茶最长情的告白。

躬耕 /以山为本

在武夷山有规模的茶企中,创始人亲自管山的少之又少。作为岩和茶业创始人、中国制茶大师吴宗萍却是个例外。

“正月到春分之前,(茶园)土壤、水分条件是最适宜补种(茶苗)的。”吴宗萍将肉桂茶苗运到水帘洞茶园,同岩和的管山工人们热火朝天地忙开了。

吴宗萍察看茶树长势

他把茶苗放进事先挖好的坑中,边填土边说:“株距掌握在60~70厘米。茶树跟人一样,喜欢透气,不喜欢拥挤。”他坚信,精心“伺候”的茶树,一定会用它最佳的品质表现作为回报。

在武夷山,大多数茶企、山场主也就每年四五月茶季时最忙,而吴宗萍一年到头都没闲着。

岩和茶业草鞋仙山场(岩和 供图)

秉承家族传承百年的茶园管理经验,他心中有一张清晰精准的茶山耕作时序表,也要求岩和的管山小组按照世代传承的四时耕作法,对山场进行管理:

眼下正值早春,离茶季还有个把月。除了补种茶苗,还要削草浅耕,让土质变得更松软,更有利于吸收营养。雨天时,剥去老茶树上多余的青苔及寄生植物,对茶树伤害最小。

春分后到四月中旬采茶前,锄两次草。到了炎夏,就要修葺茶园的“石座”,防止水土流失。“七挖金,八挖银。”农历七八月,挖山深耕,给土壤通风,有利于茶树壮大根系。农历十月十一月,将挖山的土填到茶树根部,起到保暖的作用……

就这样,周而复始,年复一年。顺应天时节气,在四时茶园躬耕中,吴宗萍带领的团队不断诠释着“人在草木间”的深刻内涵。

每一次巡山,每一次耕作,都让吴宗萍对山场的了解更进一分。每当谈及山场,不太善于表达的他,瞬时变得滔滔不绝。

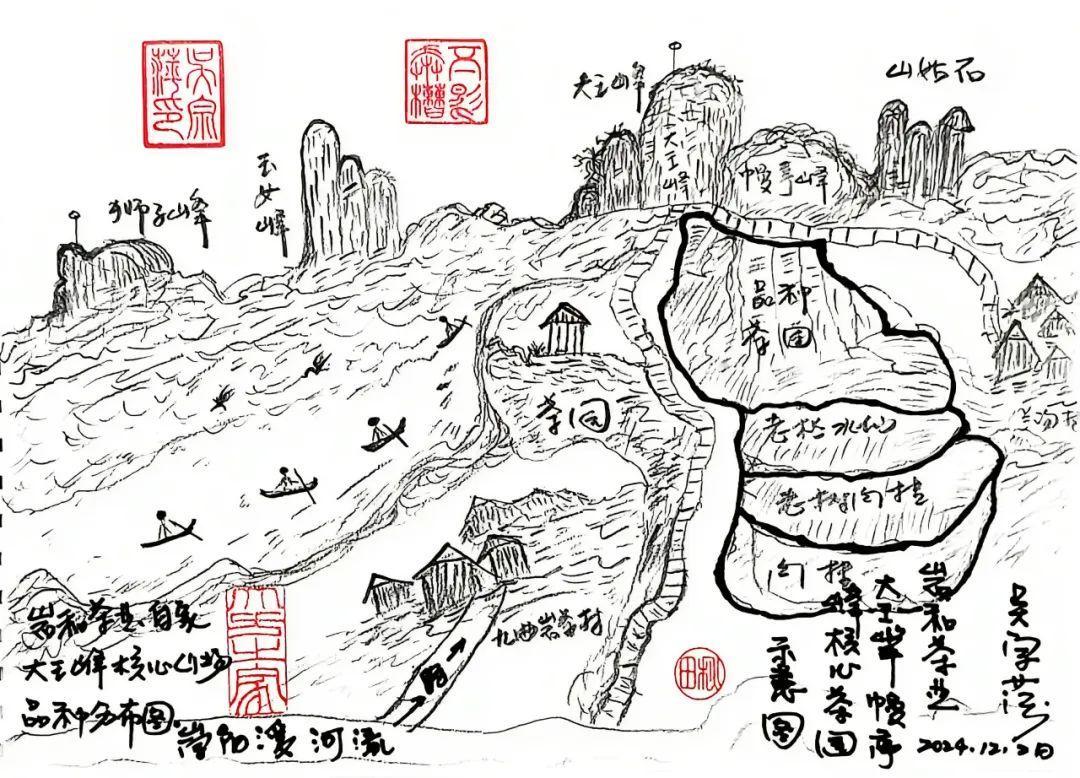

从1992年至今,吴宗萍一直保留着记笔记的习惯,将巡山所见所想、岩茶品鉴心得等一一记录。他还用笔将脚步丈量过的每一处山场,勾描在画纸上。题款、钤印,一样都没落。朴拙的笔触,细腻的构图,饱含着深情。

吴宗萍手绘的山场

向内修行的人,总能在诗词的平仄中找到心灵的共鸣。“不畏浮云遮望眼”“万紫千红总是春”“天下谁能不识君”……他将制茶时对每泡茶的理解与感悟化作茶的“花名”,与全国各地的茶友们分享,并期待产生精神的同频共振。

茶树的年轮,悄然化作了他手心的掌纹。

坚守 /守望天心

“一片岩和叶,半部天心史。”

吴氏世代在山里居住、躬耕山场,吴宗萍承袭了先祖们对山的无限眷恋。

百年回望,同天心村的大部分村民一样,吴氏先祖最初也是来自闽南。因清初“迁海令”被迫背井离乡,来到江西河口镇(属上饶市铅山县),以制售茶叶为生。

至咸丰年间,先祖浩廉公翻山越岭,来武夷天心村承包山场。此后的百余年岁月里,吴家虽在不同的山场间迁居,但垦山制茶始终是吴家先祖们近乎信仰的坚守。

天心村,这个孕育奇茗的“中国岩茶村”,在武夷山乃至中国茶史上都是一个富有传奇色彩的注脚——不仅是武夷岩茶制作技艺之源,也见证了武夷岩茶的兴衰沧桑。

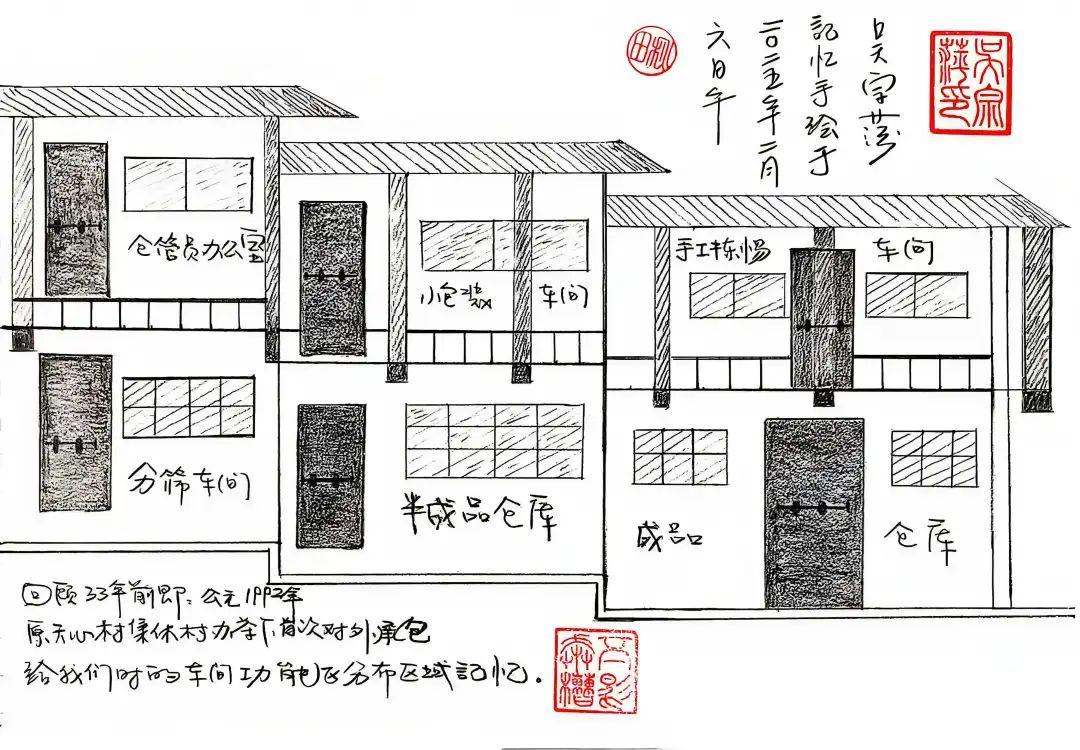

天心岩茶精制厂今貌及吴宗萍手绘的茶厂平面图

也正是在这里,生于斯长于斯的吴宗萍,自幼跟随父辈学习制茶技艺。1992年,春潮涌动,吴宗萍凭着冲劲与决心,承包了村里唯一的村办集体茶厂——天心岩茶精制厂。尽管前路漫漫充满未知,但他有十足的底气。这从30年前一张褪色的旧照上就可窥得一斑:他站在茶厂门前,一手插兜很潇洒,上扬的嘴角,满是从容自信。

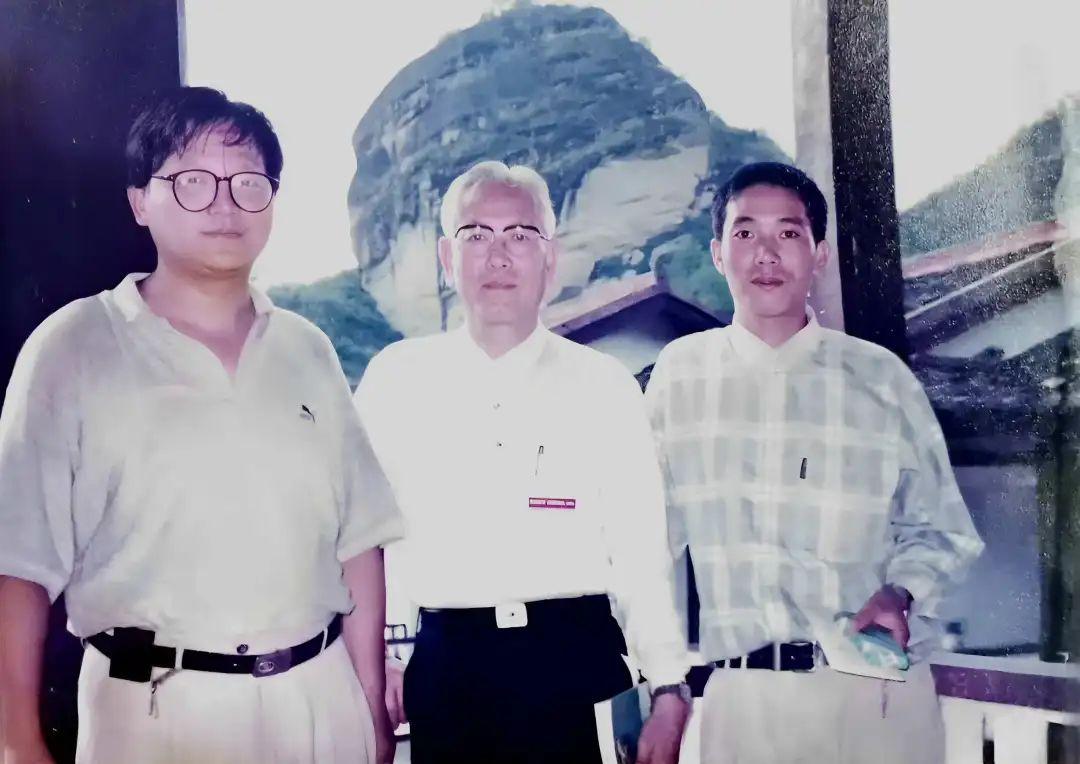

这也是岩和的起点。凭借过硬的制茶技艺,灵活多变、注重诚信的经营思路,加上吴宗萍敢闯敢拼,茶厂在他手上做得风生水起,作为天心村唯一的村办茶厂,也是当时武夷山仅有的几个对外茶企之一,成为了武夷山茶文化交流的重要窗口。

作为时任厂长的吴宗萍,至今还保留着当时非常珍贵的照片、信件、公函等珍贵史料,虽山川异域,却是见字如面,流淌着手书纸页的温暖,充满着人情味,这在手机互联网、AI时代显得多么弥足珍贵,更是成为上世纪90年代武夷岩茶文化对外交流的鲜活注脚。

上世纪90年代,吴宗萍(右一)与海外客商在茶厂审评室里

卅余载倏忽,昔日庭前的小树已亭亭如盖,承载着吴家三代人记忆的厂房却成陈迹。然而,不久后,它将以博物馆的全新面目重现,娓娓道来天心村里人与茶的光阴故事。

薪传 /吴家有女

茶树丛生的山场,屋前潺湲的小溪,茶厂里忙碌的身影……也深深地镌刻在吴家年轻一代制茶人吴荃奕的记忆里。

这个“95后”女孩,高挑纤瘦,看似文质彬彬,却是会拿“笔杆子”也会做茶的“武夷琅琊榜新秀”、武夷岩茶(大红袍)传统制茶技艺“非遗传承者”。

左吴宗萍给吴荃奕讲述天心茶厂的往事

右 上世纪90年代吴宗萍抱着女儿吴荃奕,背后是雪后银装素裹的山林

“荃奕就是在(天心)茶厂出生的。生长在制茶世家,小时候,她都在茶园跑,茶厂里玩。她自己也很喜欢茶叶,就算出国留学,放假回家也会跟着我、她伯伯、师傅们学做茶。”说起女儿,吴宗萍语气里满是骄傲和爱意。

吴荃奕是天心村里为数不多的“女承父业”者。她漂洋过海,负笈英荷,攻读计算机专业。从大本钟声回荡的伦敦,到梵高星空下的阿姆斯特丹,她浏览过无数的风景,也曾想过在IT业施展拳脚,最终却因行囊里一泡花香馥郁的岩茶踏上了万里归途,回到那个“岩岩有茶,无岩不茶”的碧水丹山,一如当年的父辈们,背起茶篓,摇起水筛,搬起焙笼,然后追随父亲成为师父。

吴宗萍反复叮嘱女儿:要“以山为本”,坚守山场,传承岩和独特的天心古法制作技艺。但,他“师古而不泥古”。就拿焙火来说吧,为了进一步打开浙、沪等绿茶主销区的市场,吴宗萍根据当地饮茶的口味习惯,适当调整火功。

吴荃奕这个“Z世代”新掌门也很“卷”,学茶、做茶、考证、参加斗茶赛,下苦功“修炼”。茶园里与时间的每一次竞速,做青间里与青叶的每一次共舞,焙房里与炭火的每一次邂逅,都在茶盏里舒展成琥珀色的云霞。

香悦鼻,味悦口,当她端起茶盏时,蓦然明白:原来祖辈父辈们毕生追逐的,不过把山岚雨露、四时灵气封存在条索间,在某个闲暇的时刻独啜或对饮,听汩汩甘泉在喉底漫涌……饱满甘滑的茶汤里,蕴藏着百年传承坚守的力量。