福建日报·新福建客户端 3月17日讯(记者 陈盛钟 通讯员 叶伟杰 蔺正阳)“参加游击队是我的荣光,希望年轻人继承革命先辈的好传统,听党话、跟党走,为人民服务!”近日,在莆田涵江区大洋乡院埔村,面对前来探访的莆田学院“时光小分队”志愿者,百岁老游击队员叶玉珍深情讲述当年的革命故事,重温那段激情燃烧的岁月。

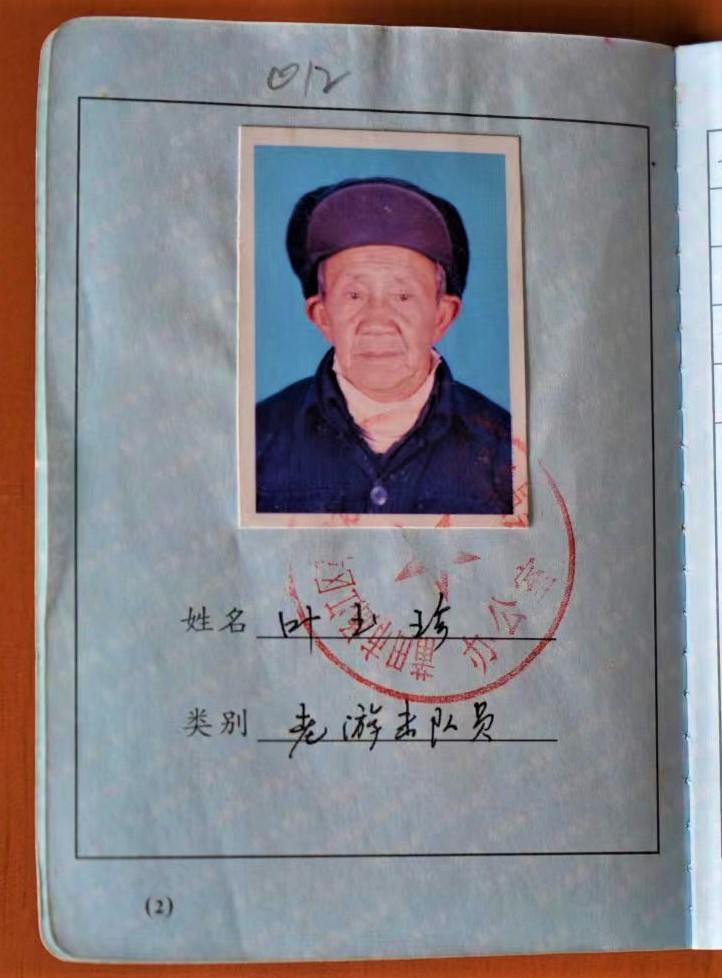

叶玉珍1923年出生于新县镇一个贫穷的农民家庭,是目前莆田健在最长寿的一名革命“五老”人员,虽然已过期颐之年,但依然精神矍铄、声音豁亮,脸上一直乐呵呵。

在旧社会,吃不饱、穿不暖成了叶玉珍儿时的家常便饭。由于家庭贫困,他不仅失去读书的机会,还因为营养不良,发育迟缓,身材十分瘦小,成年后身高只有约1.5米。为了生活和延续香火,叶玉珍选择入赘到大洋乡院埔村,做了上门女婿。

大洋乡地处涵江区北部山区,周围高山环抱,层峦叠嶂,是闽浙赣人民游击纵队闽中支队司令部所在地。这块红色土地上,留有革命先辈们艰苦奋斗的旧址和精神遗产,拥有宝贵的闽中红色记忆。

《中共闽中地方史》记载:1948年初,由于闽中革命有着深厚的基础条件,闽中地委决定进驻大洋,随即在后洋和琼峰两村秘密发展党员,建立支部,然后以支部为核心,分头深入其他各村发动群众,组织贫农团,开展抗捐抗税和减租减息斗争。革命活动很快扩展到下洋、崇兴、瑞云等十多个大小村庄。

“邻居吕庆是游击队的排长,我在跟他接触时接受了许多进步思想,就决心要参加他们的革命队伍。”叶玉珍说,1948年8月,在吕庆的带领下,他瞒着妻子参加了游击队,那一年他25岁。

“我参加革命时膝下有一儿两女,最大的3岁,最小的才1岁,全部的生活重担一下子都压在了妻子身上。那时,家中条件艰苦,但我实在没有办法补贴家用,只能靠妻子种地来养家,儿子当年就夭折了。”回忆这些往事时,叶玉珍长吁短叹,深表遗憾,“新中国成立后,生活条件好转,家里又添了三个女儿。”

叶玉珍加入游击队后,考虑到他身材矮小,不容易引起敌人的注意,而且脑瓜子灵,参战热情高,组织决定派他做游击队的联络侦察工作。在老交通员的指导下,他很快便熟悉了游击区的地下交通站,学会了如何隐藏秘密信件、如何接头、如何对付国民党军警的盘查和审问等通信员的基本技能,成为一名熟练的地下交通员,经常为游击队放哨、送信、带路,帮助藏身。

“我个头矮,穿上破烂的衣服,看起来就像一个流浪的孩子,敌人容易对我放松警惕。”叶玉珍回忆说,自己经常来回跋涉在游击区各地下交通站之间送信、传达命令,有时一走就是一天一夜。执行任务时不仅考验脚力、体力,也很考验脑力,得想方设法躲避敌方特务的拦截攻击。

“有一次前往莲峰宫送信,路遇敌人,交锋中三名同伴不慎被捕,只有我逃了出来。”回想起当年的这一幕,叶老至今仍记忆深刻。

闽中解放战争的烈火越烧越旺。据福建党史方志记载,1949年5月10日,闽中地委在大洋召开扩大会议,学习解放军入城守则,决定继续发动群众,广泛开展游击斗争,同时布置具体支前任务,准备迎接解放军南下。会后,闽中各地武装队伍陆续集中到大洋集训。因为没有文化根基,叶玉珍没有选择参加集训,而是继续留在游击队,从事烧水做饭、站岗放哨、筹措粮食等后勤保障工作。

1949年8月21日,莆田宣告解放。革命胜利后,叶玉珍回到大洋公社,成为楼口生产队的一员。他积极响应党和政府的号召,带头推行新农作法,参加农业生产,实现自给自足。

如今,叶玉珍已四世同堂,儿孙绕膝,家庭和睦美满,其乐融融。叶玉珍说,党和政府没有忘记他们,很关心他们,现在日子可好了。自己一直享受“五老”生活定期补助,晚年生活无忧。“没有共产党就没有新中国,没有共产党就没有今天美好的生活!”他反复念叨着,眼睛里闪烁着些许泪花。

“革命‘五老’人员不仅是历史见证者,更是革命精神的传承者,他们是党和国家的宝贵财富。我们应当铭记他们的功绩,继承他们的精神,讲好红色故事,赓续红色血脉。”当天一同到叶玉珍家探望的莆田市委党史和地方志研究室副主任雷美莲这样表示。

莆田学院大学生志愿服务团队——“时光小分队”于2022年3月成立,立足高校特色及学科优势,创新构建红色记忆保护与传承模式,弘扬闽中革命精神、传承红色基因。3年来,共吸引200多名志愿者深入莆田市32个老区村,记录整理36位革命“五老”的红色记忆,系统化、数字化保留革命史料约20万字、视频200余小时、图像7000余张。团队作品先后荣获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛红色专项活动二等奖和“最具感染力奖”、福建省特等奖等。